当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2019年卷 > 中国财政年鉴2019年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2019年卷 > 中国财政年鉴2019年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

国家债务管理

一、中央政府内债

2018年,财政部进一步深化国债管理制度改革,完善国债市场机制,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,聚力增效实施积极的财政政策,年末国债余额控制在全国人大批准的限额以内。

(一)2018年国债筹资情况

1.总体情况。2018年,实际发行国债37092.31亿元,扣除年内发行年内到期的短期国债4567.99亿元,筹资32524.32亿元。从发债节奏看,一季度发行5283.44亿元,占全年实际发行额的14.2%,保持在当季国债到期还本额以内;二、三、四季度分别发行10598.03亿元、10822.53亿元、10388.31亿元,占比28.6%、29.2%、28%。从筹资结构看,记账式国债筹资28917.29亿元,储蓄国债筹资3290.3亿元,举借外债316.73亿元(见图1),分别占全年实际筹资额的88.9%、10.1%、1%。记账式国债是国债筹资的主力品种,面向全社会各类投资者发行,可以流通转让;储蓄国债主要是为满足个人投资者需求面向居民发行,不可流通转让。

图12006—2018年国债筹资概况

2.记账式国债筹资情况。2018年,发行...

国家债务管理

一、中央政府内债

2018年,财政部进一步深化国债管理制度改革,完善国债市场机制,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,聚力增效实施积极的财政政策,年末国债余额控制在全国人大批准的限额以内。

(一)2018年国债筹资情况

1.总体情况。2018年,实际发行国债37092.31亿元,扣除年内发行年内到期的短期国债4567.99亿元,筹资32524.32亿元。从发债节奏看,一季度发行5283.44亿元,占全年实际发行额的14.2%,保持在当季国债到期还本额以内;二、三、四季度分别发行10598.03亿元、10822.53亿元、10388.31亿元,占比28.6%、29.2%、28%。从筹资结构看,记账式国债筹资28917.29亿元,储蓄国债筹资3290.3亿元,举借外债316.73亿元(见图1),分别占全年实际筹资额的88.9%、10.1%、1%。记账式国债是国债筹资的主力品种,面向全社会各类投资者发行,可以流通转让;储蓄国债主要是为满足个人投资者需求面向居民发行,不可流通转让。

图12006—2018年国债筹资概况

2.记账式国债筹资情况。2018年,发行记账式国债

152次,发行额33485.28亿元,筹资28917.29亿元,筹资

占比较上年降低1.3个百分点(见图2),主要原因是上年发行了6964亿元特别国债,剔除该因素后近年来记账式国债筹资占比呈现逐年上升态势;平均发行期限6.55年,与2016年持平,比2017年缩短1.24年;平均发行利率3.24%,比2016年提高0.2个百分点,比2017年降低0.27个百分点;平均投标倍数2.41倍,比2016年降低0.55倍,比2017年提高0.11倍,投资需求较为稳定。记账式国债包括关键期限国债和非关键期限国债。关键期限国债包括1年、3年、5年、7年和10年等5个期限品种,2018年发行72次关键期限国债,筹资21030.8亿元,占记账式国债筹资额的72.7%。平均发行利率3.32%,比上年降低0.17个百分点,筹资成本有所下降。非关键期限国债包括91天和182天短期国债、2年中期国债、30年和50年超长期国债。2018年发行80次非关键期限国债(含60次短期国债),筹资7886.49亿元,占记账式国债筹资额的27.3%。短期国债平均发行利率2.66%,比上年降低0.52个百分点,降幅16.4%。50年期国债平均发行利率4%,比上年降低0.23个百分点,降幅5.4%。

图22006—2018年记账式国债筹资及占比

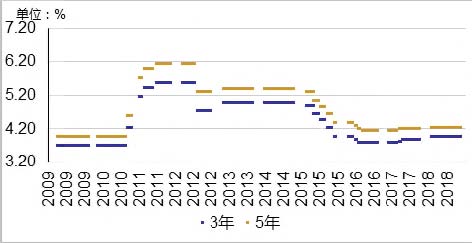

图42009—2018年3年、5年期储蓄国债发行利率

(二)国债余额规模及结构

自2006年实施国债余额管理以来,国债余额稳步增加,国债负担率保持在20%以内,债务风险总体可控。2018年国债余额增加14837.27亿元,年末余额149607.42亿元,在全国人大审批的年末国债余额限额156908.35亿元以内(见图5)。其中储蓄国债11899.21亿元、记账式国债136309.41亿元、外债1398.8亿元(见图6)。2018年国债负担率16.6%。

3.储蓄国债筹资情况。2018年发行18次储蓄国债,包括8次凭证式国债和10次电子式国债,发行额3290.3亿元,筹资3290.3亿元,占全年实际筹资额的10.1%,比上年增加1.1个百分点(见图3),但近年来筹资占比总体处于下降态势;平均发行期限3.97年,分别比2016年、2017年缩短0.03年、0.11年;平均发行利率4.13%,比2016年、2017年均提高0.08个百分点。储蓄国债包括凭证式国债和电子式国债,期限包括3年、5年期。2018年,凭证式国债、电子式国债筹资占比分别为36.9%、63.1%,3年、5年期国债占比分别为51.6%、48.4%,与上年相比,电子式国债和3年期国债占比均有所提高;3年、5年期发行利率分别为4%和4.27%,主要是综合考虑定期存款实际执行利率、保本理财产品收益率及储蓄国债销售情况,3年期和5年期储蓄国债发行利率比2017年11月储蓄国债发行利率分别上调0.1个、0.05个百分点,但仍处于2011年以来的较低水平(见图4);在三季度每月增加发行额的情况下,实际发行额占计划发行额的比例(即售出比例)为97.3%,比上年提高9.9个百分点,特别是电子式国债售出比例接近100%,主要是随着金融机构资管新规落地,银行理财逐渐打破刚性兑付,投资风险显现,个人投资者对无风险的储蓄国债需求明显增加。

图32006—2018年储蓄国债筹资及占比

图52006—2018年末国债余额及限额

图62009—2018年国债余额、品种结构及负担率

国家财政工作概况

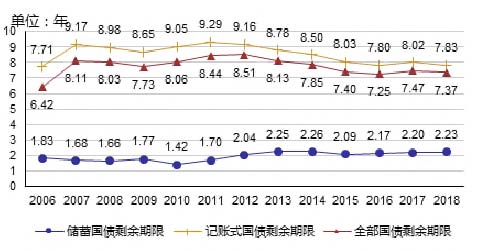

2018年国债余额结构具有以下特点:一是品种结构稳定。内债余额占年末国债余额的99.1%,其中储蓄国债占8%,记账式国债占91.1%;外债占0.9%(见图6),与上年相比记账式国债占比有所上升,储蓄国债和外债占比有所下降。二是剩余期限略有缩短。平均剩余期限为7.37年,比上年缩短0.1年。其中储蓄国债剩余期限为2.23年,比上年延长0.03年;记账式国债剩余期限为7.83年,比上年缩短0.19年(见图7)。三是投资者结构总体稳定,境外机构持有比例显著增加。储蓄国债全部为个人持有。记账式国债绝大多数由机构投资者持有,其中商业银行持有比例最高,占记账式国债余额的65%,比上年降低1.9个百分点;境外机构、基金类机构分别持有8%、6.2%,比上年提高3个、0.4个百分点,境外机构对人民币国债需求明显提升,反映出人民币国债国际地位不断提升。

图72006—2018年平均国债剩余期限

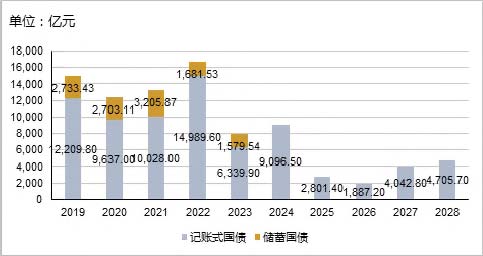

按照2018年末国债余额测算,2019—2028年国债到期还本总额为87641.38亿元(不含外债),占2018年末国债余额的58.6%。在这10年内,偿债分布大体均衡,其中剩余期限在1年及以下的占17.1%,1年至5年(含5年)的占57.2%,5年至10年(含10年)的占25.7%(见图8)。2022年国债到期还本额相对较大,主要原因是2007年发行的15年期特别国债将于2022年到期。

图82019—2028年国债到期还本分布

(三)国债市场运行分析

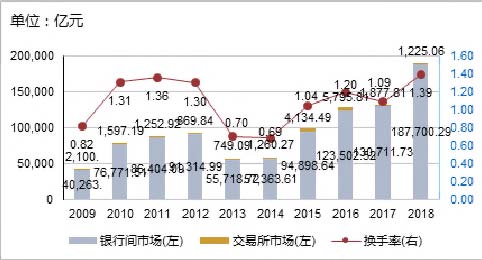

我国国债市场目前以银行间市场为主、以交易所市场和柜台市场为辅,交易方式主要包括现货交易、期货交易和回购交易等。2018年,国债现货交易18.89万亿元,比上年增加5.63万亿元;国债期货成交10.38万亿元,比上年减少3.7万亿元。国债市场运行总体良好,主要呈现以下特点:

一是国债现货交易量和流动性均显著上升,期货交易量

有所下降。2018年,国债现货交易量较上年增长42.5%,其中占现货交易总额99.4%的银行间市场现货交易18.77万亿元,比上年增长43.6%;衡量市场流动性指标的换手率,即现货交易量占年末记账式国债余额的比率为1.39,比上年提高0.3(见图9),为1997年建立全国银行间债券市场以来最高;国债期货交易量较上年下降26.3%。主要原因是:2018年人民银行四次降准,债券市场流动性整体合理充裕,金融机构国债配置需求较为旺盛,国债现货交易明显活跃,同时,中长期国债收益率波动幅度较小,金融机构对国债收益率走势看法趋于一致,通过参与国债期货交易的套利空间缩窄,国债期货交易量相应减少。

图92009—2018年记账式国债现货交易额及换手率

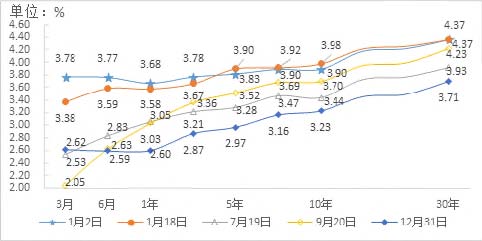

二是国债收益率总体震荡下行,中美短期国债收益率一度出现倒挂。2018年,国债收益率总体呈震荡下行走势,收益率曲线整体下移。以1年和10年期国债全年走势为例,1年和10年期国债收益率,年末分别比年初下降108个、67个基点(见图10);10年期与1年期国债利差从年初的22个基点扩大至年末的63个基点(见图11)。主要原因是:受经济下行压力加大、中美贸易摩擦等因素影响,市场避险情绪升温,加上市场资金面较为宽裕,国债价格上涨,国债收益率相应走低,而短期国债收益率走势对市场资金面的反映更为灵敏,与中长期国债相比下降幅度更大。从中美国债利差看,2018年以来中美国债利差逐步缩窄,中美短期国债收益率一度出现倒挂,其中美国3个月国债收益率在8月至12月多次超过中国(见图12),主要是因为美联储四次加息带动美国国债收益率处于上升通道,中美国债收益率走势背离,反映出中美两国所处经济周期不同以及货币政策存在差别。

图102018年1年、10年期国债发行利率及市场收益率

图112018年国债收益率曲线

单位:%

图122018年以来中美3个月国债收益率及利差

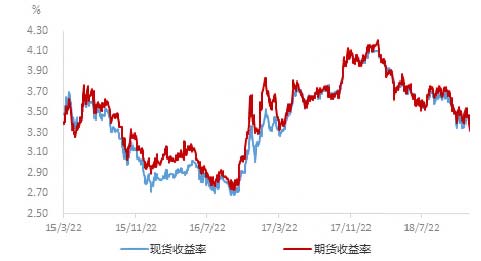

图132015年以来10年期国债现货与期货收益率对比

三是国债期货与现货联动密切,期现货收益率走势基本一致。继2013年、2015年先后推出5年期、10年期国债期货,2018年再次推出2年期国债期货,基本形成覆盖短中长期的国债期货产品体系。2018年,国债期货与现货收益率走势基本一致,国债期货价格震荡走高,收益率相应下行(见图13)。由于国债期货与现货市场参与主体不尽相同,商业银行、保险公司等国债主力投资者目前不能开展国债期货交易,在债券市场走势平稳时期国债期货与现货收益率吻合度较高,但在市场出现较大波动时期国债期货与现货收益率存在明显差异,一定程度上限制了国债期货价格发现功能的发挥。

(四)2018年国债管理主要工作

1.优化国债期限品种结构和发债节奏,促进国债顺利发行。年初首次向社会公布2年期国债全年发行计划,实现所有期限记账式附息国债和储蓄国债年度发行计划全部

公开,进一步提高国债管理政策透明度;按周发行3个月国债,按月发行6个月及1年、3年、5年、7年和10年期关键期限国债,增加2年和30年期国债发行次数,稳定发行50年期国债,优化国债期限结构;统筹国债发行与库款管理,合理确定国债发行节奏,对库款削峰填谷,平滑库款波动。

2.完善记账式国债发行机制,提高国债发行的安全性和有效性。积极推进银行间市场国债预发行,建立国债预发行履约担保制度,完善国债市场价格发现机制;完善国债续发行机制,2年、30年期国债开始定期续发行,目前除50年期国债外的所有记账式附息国债新发1次、续发2次;进一步完善记账式国债招标发行规则,推进国债发行数据系统直连,提高国债发行安全性和有效性。

3.根据储蓄国债销售情况,合理确定储蓄国债发行规模和期限比例。根据上半年储蓄国债销售情况,三季度每月增加储蓄国债发行额60亿元;根据个人投资者偏好,四季度将储蓄国债(凭证式)3年期和5年期的发行比例由5:5调整至6:4,更好满足个人投资需求。另外,2018年新增4家银行开展储蓄国债(电子式)网银销售业务,拓宽了发行渠道,目前40家储蓄国债承销团成员中有26家开展了此项业务,进一步提高了投资者购买的便利性。

4.有序开展国债做市支持操作,提高国债二级市场流动性。在2017年6月开始启动国债做市支持机制后,2018年继续按照每月一次的频率有序开展国债做市支持操作。根据市场需求情况,全年共开展随卖操作12次,金额206.2亿元,随卖国债平均期限2.85年,平均利率3.17%。做市支持机构踊跃参与,中标利率贴近二级市场同期限国债收益率,较为客观地反映了市场状况,有效支持了做市商做市,提高了国债二级市场流动性。

二、地方政府债券

2018年,按照党中央、国务院的统一部署,财政部进一步推进地方政府债券(以下简称地方债券)发行机制改革,建立健全规范的地方政府举债融资机制。地方债券发行工作进展平稳有序,债券发行任务顺利完成,为保障积极财政政策有效实施、打赢防范化解地方政府债务风险攻坚战发挥了重要作用。

(一)发行基本情况

2018年,36个省(自治区、直辖市、计划单列市,以下简称省份)和新疆生产建设兵团共发行地方债券41651.67亿元。其中,新增债券、置换债券、再融资债券(发行地方债券偿还到期地方债券)分别发行21704.54亿、13130.35亿、6816.78亿元。新增债券中,一般债券发行8177.22亿元,专项债券发行13527.32亿元。从期限结构看,地方债券主要集中于3—10年期,3年、5年、7年、10年期分别发行6346.37亿、17931.46亿、9447.95亿、6913.68亿元,占比分别为15.2%、43.1%、22.7%、16.6%。2年期以下(含2年期)债券发行规模为486.52亿元,占比1.1%;10年期以上(不含10年期)债券发行规模为525.69亿元,占比1.3%。从发行利率看,地方债券加权平均发行利率为3.89%,较去年下降6个基点;发行

国家财政工作概况

利率较国债收益率平均上浮43个基点,较去年上升4个基点。地方债券发行利率逐渐步入合理区间,基本反映市场供求关系。2018年底,地方债券余额为18.07万亿元,占整个债券市场余额的比重约为21.1%,连续两年成为债券市场第一大债券品种。

(二)发行主要特点及成效

1

.新增专项债券发行提速,超额完成目标。为贯彻落实党中央、国务院关于加快地方政府专项债券发行和使用的有关要求,2018年8月以来,财政部进一步优化债券发行程序,简化发债准备流程,督促指导各地加快专项债券发行进度。8—12月,共发行专项债券12024.6亿元,较前7个月增加10521.88亿元,其中8、9月发行10975.07亿元,超额完成9000亿元的国务院既定目标。

2

.定价市场化水平稳步提升,投资者认可度增加。地方债券发行利率逐步趋于合理,特别是8月财政部提出地方债券的最低投标利率应达到发行前5个工作日同期限国债平均收益率上浮40个基点的投标建议后,地方债券发行利率与国债收益率的利差进一步扩大。2018年,公开发行的地方债券平均发行利率为3.87%,比同期限国债收益率平均高41个基点,同比扩大6个基点。平均投标倍数(投标量/计划发行量)为7.12,同比增加4.58倍,反映出投资者对地方债券的认可度逐步增加。

3

.债券种类不断丰富,政策功能进一步发挥。2018年共发行297只项目收益专项债券,其中,收费公路、土地储备、棚户区改造专项债券分别发行32只、119只、87只,此外,14个省份还创新发行了医疗卫生、教育、扶贫开发等品种的专项债券。进一步发挥了专项债券稳投资、扩内需、补短板的作用。

4

.非银行金融机构承销踊跃度提升,投资主体多元化程度有所改善。2018年,参与地方债券承销的非银行金融机构数量增加,共有55家非银行金融机构加入34个省份的地方债券承销团,机构、省份数量分别较去年增加10个、8个。非银行金融机构参与地方债券投标的积极性提高,非银行金融机构承销地方债券的平均投标倍数为3.4倍,较去年平均水平(1.08倍)增加2.32倍。投资主体多元化程度逐步提高,2018年底,商业银行持有地方债券比例为84.84%,较去年(86.53%)下降1.69个百分点,证券公司、基金、保险公司等其他类型机构的持有比例均有上升。

(三)地方政府债务管理

党的十九大提出,要坚决打好防范化解重大风险等攻坚战。按照党中央、国务院决策部署,近年来财政部会同有关部门坚持“开前门、堵后门”的管理思路,加快建立规范的地方政府举债融资机制,取得明显成效。

1

.建立健全地方政府债务管理制度,防范化解地方债务风险

(1)规范地方政府债务信息公开。印发《地方政府债务信息公开办法(试行)》,明确要求地方政府按照规定的时间和载体公开政府债务信息,具体包括:地方政府债务限额、余额,地方政府债券发行、存续期、重大事项相关信息,违法违规信息,财政经济状况和债务管理制度等信息。推动地

方政府债务公开透明,自觉接受法律和社会监督。

(2)部署全年地方政府债务管理工作。印发《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》,针对地方政府债务管理出现的新问题提出工作要求。依法规范限额管理和预算管理,合理确定分地区限额,加快限额下达进度,保障重点领域融资需求,全面实施绩效管理,推进信息公开;及时完成存量债务置换工作,加快置换进度,强化资金管理;加强债务风险监测和防范,健全债务风险评估和预警机制,发挥财政重整计划作用;强化地方政府债券管理,实行债券管理与项目严格对应,推进专项债券管理改革,完善债券本金偿还机制,大力发展地方政府债券市场。

(3)防范化解地方政府隐性债务风险。贯彻落实党的十九大坚决打好防范化解重大风险攻坚战决策部署,落实防范化解地方政府隐性债务风险的一揽子有关政策措施,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,开好地方政府规范举债融资的“前门”,持续强化监督问责,配合建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,健全跨部门联合监管机制,推动形成监管合力。

2

.开好前门,积极支持经济社会平稳健康发展

(1)置换存量政府债务。经国务院批准,从2015年起用三年左右的过渡期,发行地方政府债券置换非政府债券形式存量政府债务。截至2018年末,全国地方累计发行置换债券12.2万亿元,基本完成既定存量政府债务置换目标。通过存量债务置换,大幅降低地方政府利息支出,缓解了存量政府债务集中到期偿还风险,地方政府债务平均举借年限由4年延长至6.4年;偿还大量到期银行贷款、企事业单位借款、拖欠工程款等,增强了居民消费和企业投资能力;避免了地方政府资金链断裂,降低了金融系统呆坏账损失,支持了金融机构化解系统性风险。

(2)发行新增地方政府债券。持续开大合法举债的“前门”,2015—2018年分别新增地方政府债务规模6000亿元、11800亿元、16300亿元、21800亿元,发行新增地方政府债券用于棚户区改造、易地扶贫搬迁、生态环保、重大区域发展战略等领域公益性项目支出,发挥了积极财政政策效果,支持经济稳增长、社会事业补短板。

(3)合理扩大专项债券使用范围。结合地方政府性基金收入主要构成,合理扩大专项债券使用范围,会同国土资源部印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》,会同交通运输部印发《地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)》,会同住房城乡建设部印发《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》,印发《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》,深化财政金融互动,保障重点领域合理融资需求。

(4)完善专项债券管理。印发《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》。完善专项债务限额规模全额管理,科学合理确定专项债务限额水平,有序安排到期专项债券接续发行,建立与偿债规模挂钩的正向激励机制;加强专项债券项目收支预算管理,做好预算编制,加快预算执行,允许调度库款推进专项债券项目建设,强化省级

人民政府偿还责任;规范专项债券发行和使用,科学确定期限结构,优化发行程序,加大对国家重大区域发展战略和中央重大决策的支持力度;健全专项债券风险防控机制,加强统计监测,做好日常监督。

3

.严堵后门,坚决制止地方违法违规或变相举债融资

(1)完善监管政策。会同国家发展改革委、中国人民银行等部门印发《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》,印发《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》,坚持问题导向,依法设定“正面清单”和“负面清单”,严禁地方政府借道融资平台公司、PPP、政府投资基金、政府购买服务等方式变相举债。联合发展改革委、银保监会等部门印发文件,进一步对企业债、融资平台公司境外发债、保险资金运用的监管,在严格防范地方债务风险、完善市场约束机制的前提下,加大对实体经济的支持力度。

(2)构建日常化常态化监督机制。印发《财政部驻各地财政监察专员办事处实施地方政府债务监督暂行办法》,授予财政部各地监管局(原专员办)就地查处的权力,发挥其属地监督优势,建立发现一起、查处一起、问责一起的机制,加快推进建立全方位、常态化的监督体系。

(3)加大核查和惩处工作力度。依据审计移交线索和举报线索,先后组织财政部相关监管局,针对部分地方违法违规融资担保行为开展专项核查,持续保持地方政府债务监督高压态势。严格执法执纪,对部分地方政府、金融机构违法违规融资担保行为,一律按照管理权限转请相关地区省级政府和中央部门核实情况、严格依法处理,相关责任人被给予撤职、行政降级、罚款等处分,及时防止风险扩散。公开通报典型违法违规案例,截至2018年底已分18批公开通报部分地区和金融机构违法违规融资担保行为,强化警示作用。

4

.市场导向,着力提升地方政府债券市场现代化水平

(1)债券发行平稳。2018年,全国各地共发行地方政府债券41652亿元。其中,一般债券22192亿元,专项债券19460亿元;按用途划分,发行新增债券21705亿元,发行再融资债券6817亿元,发行置换债券13130亿元。

(2)发债场所更加多样化。稳步推进上海证券交易所和深圳证券交易所地方政府债券发行工作。2018年地方政府债券在银行间市场发行约16025亿元,占比39%;在证券交易所市场发行约25600亿元,占比61%,比上年增加约15358亿元。

(3)债券期限以中期为主。2018年地方政府债券平均发行期限为6.1年。其中:1年期债券规模116亿元,占比0.3%;2年期债券规模371亿元,占比0.9%;3年期债券规模6346亿元,占比15.2%;5年期债券规模17931亿元,占比43%;7年期债券规模9448亿元,占比22.7%;10年期债券规模6914亿元,占比16.6%;15年期债券规模153亿元,占比0.4%;20年期债券规模353亿元,占比0.8%;30年期债券规模20亿元,占比0.1%。

(4)债券利率水平有所下降。2018年地方政府债券平均发行利率为3.89%,与上年相比,平均发行利率下降了6个

基点。其中:1年期债券利率3.47%,2年期债券利率3.5%,3年期债券利率3.68%;5年期债券利率3.85%,7年期债券利率4.03%,10年期债券利率4.02%;15年期债券利率4.31%;20年期债券利率4.22%;30年期债券利率4.22%。

(5)投资者主体多元化。2018年地方政府债券主要认购人为商业银行、占比80%,政策性银行、占比11%,证券公司、占比6%。

(6)土地储备、收费公路、棚改专项债券等发行平稳有序。2018年,共有24个地区发行土地储备专项债券4288亿元,25个地区发行收费公路专项债券750亿元,29个地区发行棚改专项债3156亿元。同时,进一步扩大专项债券使用范围,指导地方探索发行各领域项目收益与融资自求平衡专项债券。

(7)支持重点领域补短板和重大公益性项目建设。2018年全国累计发行地方政府新增债券21705亿元。其中:教科文卫、养老、城镇基础设施、保障性安居工程等8108亿元,铁路、公路水运、机场建设1548亿元,脱贫攻坚1100亿元,生态环保、能源综合利用和节能工程1017亿元,农业农村409亿元。

三、境外本外币国债发行情况

(一)我国境外发行本外币国债的基本情况

截至2018年底,我国境外发行本外币债券96笔,累计发行金额折合454.75亿美元,包括2009年至2018年在香港和伦敦发行的1910亿元人民币国债,债券余额177.73亿美元。

(二)2018年我国境外主权债券发行的主要情况

1

.成功发行30亿美元主权债券。在中美贸易摩擦持续发酵、国际金融市场动荡加剧的背景下,2018年10月,继2017年重返美元债券市场后,财政部再次在香港成功发行无评级美元主权债券30亿美元,并在香港联交所上市。其中,5年期、10年期、30年期分别为15亿美元、10亿美元和5亿美元。发行最终获得超过130亿美元的有效认购,各期限品种的认购倍数均超过4倍,超出市场平均水平和市场普遍预期,显示出国际投资者对中国经济持续向好、长期稳定健康发展的坚定信心。

2

.首次以增发形式发行人民币国债。2018年7月和10月,财政部在香港各发行50亿元人民币国债,其中10月发行采用增发方式,对7月发行的2年期和5年期国债分别增发了33亿元和17亿元。发行价格与二级市场水平保持一致。增发将提高相关人民币国债的二级市场流动性和对投资者的吸引力,有助于更好地反映市场定价水平。

3

.归口统计监测地方政府外债水平。根据各地财政部门报送的统计数据,对2017年度地方政府外债基本状况和主要监测指标进行了统计分析和风险监测,提出了进一步改进地方政府外债管理的建议。总体看,地方政府外债规模保持平稳,债务风险基本可控。

(三)国际金融组织和外国政府贷款债务管理

1

.我国利用国际金融组织和外国政府贷款基本情况

截至2018年底,我国利用国际金融组织(包括世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行、新开发

国家财政工作概况

银行、欧佩克基金、北欧投资银行)和外国政府贷款累计承诺额1685.45亿美元,累计提款额1344.03亿美元,累计归还贷款本金807.11亿美元,债务余额(已提取未归还贷款额)536.92亿美元。贷款用于支持我国3741个项目,涉及大气污染防治、节能环保、应对气候变化、农业发展及农村扶贫、交通、城建、教育、医疗卫生等领域。具体情况见下表:

2

.完善多双边贷赠款业务制度建设

围绕新颁布的《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》,出台《国际金融组织和外国政府赠款预算管理办法》。举办全国范围的政策培训,指导地方财政及中央项目单位相关人员更好地理解多双边贷赠款管理政策的重点内容,

也为各方共同探索新模式、新方法、新实践,创造性地做好新形势下多双边贷赠款管理工作提供了交流平台。

3

.加强债务管理工作

(1)做好外贷项目债务风险防控。严格按照《国际金融组织和外国政府贷款项目前期管理规程(试行)》的规定开展对地方政府主权外债债务风险情况跟踪和审核工作,合理控制地方新上贷款项目债务风险。认真落实2017年修订完善的《国际金融组织和外国政府贷款中央项目债务风险防控指导原则》,创新中央单位担保方式和债券质押形式,丰富质押品品种,首次允许中央企业采取见索即付银行保函的方式保证其还款,这是财政部首次允许中央企业采用国

单位:个/亿美元

债质押以外的方式提供外贷项目还款担保。同时,引入债券质押金额基于债务余额的动态调整机制,依托中债担保品服务管理系统实现了质押券的市值监测、自动增补、置换等动态管理,有效减少了项目管理和实施成本。

(2)做好对外还款工作。2018年及时、足额向世界银行、亚洲开发银行、新开发银行、国际农发基金和欧洲投资银行等国际金融组织以及联合融资银行还款147笔,合计金额约35.2亿美元,切实维护我国对外信誉。由于财政部按时偿还贷款债务,全年累计获得世界银行、亚洲开发银行贷款利费减免共计约1129万美元,其中世界银行贷款利费减免约946万美元,亚洲开发银行贷款利费减免约183万美元。

(3)加强债务限额管理。按照《预算法》要求及部内相关规定监督2018年地方政府外贷的实际提取使用规模、债务限额调整情况;审核2019年地方政府外贷使用计划,合理设定2019年地方政府外贷债务限额。

(4)大力开展债务清收工作。第一,防范新增欠款。综合采用债务拖欠情况与新项目审批、利费减免奖励挂钩等奖惩措施,使债务风险防范关口前移,增强了地方单位对债务管理的主动性和风险防范意识,有效控制了新增欠款。2018年,除个别地方财政因技术原因出现临时短期还款滞

后情况以外,地方财政不存在拖欠国际金融组织贷款债务的情况,这是多年来地方财政首次实现“零拖欠”。第二,积极解决历史债务。2018年共回收中央项目欠款约1230万美元及2485万元人民币。此外,对外国政府贷款历史遗留项目拖欠债务问题进行研究,厘清拖欠总规模、拖欠原因、债务人及担保人还款能力等情况,并结合加强对地方政府性债务规范管理的总体要求,提出谨慎处理、避免道德风险的原则性意见。

.推进信息管理平台建设

充分利用并继续完善“国际金融组织和外国政府贷款债务管理信息系统”,提高相关业务信息化管理水平。包括外方账单核对及对内债务回收,全国财政系统国际金融组织贷款债务管理信息收集、自动汇总、分析及信息共享,以及对未来还款资金需求的分析及预测等。该信息系统的应用不但大幅提高了多双边贷款债务管理工作效率和数据准确性,也降低了手工操作风险、固化了内控操作流程。为进一步指导和推动地方财政部门更好地使用该系统,于9月在山东威海举办了专题培训,就该信息系统的功能设计、操作使用等问题进行了讲解和交流。

(财政部预算司、国库司、金融司、国际

财金合作司供稿)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号