当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2010年卷 > 中国财政年鉴2010年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2010年卷 > 中国财政年鉴2010年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

一、政府内债

2009年,国债发行规模大幅度增加,并首次安排发行地方政府债券2000亿元,国债地方债券发行筹资任务非常艰巨。财政部努力克服国债市场运行复杂多变的实际困难,较好地完成了全年发行筹资任务,对保证积极财政政策有效实施发挥了重要作用。

(一)国债管理措施。2009年实际发行国债16269.02亿元,比上年增加7720.02亿元,增长90.3%。为确保完成全年国债预算筹资任务,有力促进了国债以合理的成本平稳发行。

1.储蓄国债管理措施。2009年储蓄国债管理措施重点包括三个方面:

(1)根据储蓄国债购买需求变化,合理调整储蓄国债发行节奏。第一季度受国债发行额须控制在当季到期国债还本额以内限制,储蓄国债发行额不大,3月份储蓄国债发行额为300亿元。4月份储蓄国债购买需求较为旺盛,财政部为满足投资者购买需求,加快储蓄国债发行进度,将每次发行额提高到500亿元。8月份受股票市场持续回暖、通货膨胀预期增强影响,投资者购买需求开始下降,财政部将储蓄国债每次发行额从500亿元下调到400亿元,10月份再次下调到300亿元。根据投资者购买需求变化合理调整储蓄国债发行节奏,有力促进了全年储蓄国债顺利发行。

(2)密切跟踪投资...

一、政府内债

2009年,国债发行规模大幅度增加,并首次安排发行地方政府债券2000亿元,国债地方债券发行筹资任务非常艰巨。财政部努力克服国债市场运行复杂多变的实际困难,较好地完成了全年发行筹资任务,对保证积极财政政策有效实施发挥了重要作用。

(一)国债管理措施。2009年实际发行国债16269.02亿元,比上年增加7720.02亿元,增长90.3%。为确保完成全年国债预算筹资任务,有力促进了国债以合理的成本平稳发行。

1.储蓄国债管理措施。2009年储蓄国债管理措施重点包括三个方面:

(1)根据储蓄国债购买需求变化,合理调整储蓄国债发行节奏。第一季度受国债发行额须控制在当季到期国债还本额以内限制,储蓄国债发行额不大,3月份储蓄国债发行额为300亿元。4月份储蓄国债购买需求较为旺盛,财政部为满足投资者购买需求,加快储蓄国债发行进度,将每次发行额提高到500亿元。8月份受股票市场持续回暖、通货膨胀预期增强影响,投资者购买需求开始下降,财政部将储蓄国债每次发行额从500亿元下调到400亿元,10月份再次下调到300亿元。根据投资者购买需求变化合理调整储蓄国债发行节奏,有力促进了全年储蓄国债顺利发行。

(2)密切跟踪投资者期限偏好变化,适当缩短储蓄国债发行期限。近年来财政部一直发行3年期和5年期储蓄国债,并根据投资者期限偏好变化,合理调整3年期和5年期储蓄国债发行比例。受通货膨胀预期显现,投资者期限偏好缩短等因素影响,4月份5年期国债销售状况不如3年期国债,为促进储蓄国债销售,从5月份开始财政部将每次发行额中3年期和5年期发行比例由7∶3调整为8∶2。在8月份5年期国债销售出现较大困难的情况下,财政部采取暂停发行5年期国债,引入1年期国债,以及将每次发行额中1年期和3年期发行比例确定为1∶1等措施,进一步缩短储蓄国债发行期限,降低储蓄国债发行风险。

(3)扩大储蓄国债(电子式)销售试点银行家数,并引入包销发行方式。2009年继续扩大储蓄国债(电子式)销售试点银行家数,6月份开始华夏银行等29家储蓄国债(凭证式)即凭证式国债承销团成员陆续通过储蓄国债(电子式)销售试点验收,加上此前11家销售试点银行,40家凭证式国债承销团成员全部成为储蓄国债(电子式)销售银行,销售网点大幅度增加。2009年7月份储蓄国债(电子式)引入包销发行方式,即发行期内未售出的国债由销售银行持有。与代销发行方式相比,包销发行方式有利于完成储蓄国债(电子式)发行任务。

2.记账式国债管理措施。2009年记账式国债管理措施重点包括四个方面:

(1)引入273天记账式贴现国债,提高贴现国债发行频率。在原有91天、182天品种基础上,2009年记账式贴现国债引入273天品种。4月份开始滚动均衡发行91天、182天、273天国债,全年共发行26次,比上年增加22次。引入273天国债品种,有利于吸引和培育机构投资者,以及完善记账式贴现国债期限结构和货币市场国债收益率曲线。

(2)丰富关键期限记账式国债品种,根据市场变化及时调整关键期限记账式国债发行额。在2008年1年期、3年期、7年期和10年期4个品种基础上,2009年关键期限记账式国债引入5年期品种,并适当提高发行频率。2009年1年期、3年期国债平均每三个月发行一次,5年期、7年期和10年期国债平均每两个月发行一次。全年发行关键期限记账式国债27次,比上年增加10次。在加大关键期限记账式国债发行力度的同时,密切跟踪国债市场运行情况,根据市场供求结构变化及时调整全年发行节奏。第一季度受国债发行额控制在当季到期国债还本额以内限制,关键期限记账式国债每次发行额为260亿元。第二季度开始增加关键期限记账式国债每次发行额,加快国债发行进度,5月份将每次发行额提高到280亿元,6月份进一步提高到300亿元。7月份国债市场收益率快速上升,4次记账式国债相继流标,国债发行遭遇阶段性困难。为统筹安排全年国债筹资进度,促进国债平稳发行,7月下旬开始财政部将每次发行额从300亿元降到280亿元。

(3)顺利发行50年超长期国债,促进国债市场创新和可持续发展。2009年11月27日,财政部首次引入并顺利发行50年超长期国债,标志着我国成为继英国、法国之后世界上第三个成功发行最长期限国债的国家。本次国债采取招标方式面向记账式国债承销团成员发行,发行额为200亿元,有效投标额为397.9亿元,是发行额的1.99倍,中标利率为4.3%。在实施积极财政政策背景下发行50年期国债,有利于财政部管理国债借新还旧风险,促进国债市场创新和可持续发展,满足保险公司、社保基金以及大型商业银行的资产负债管理需求。

(4)在香港顺利发行60亿元人民币国债。2009年10月27日财政部首次在香港发行人民币国债。本次国债采取承购包销发行方式,期限包括2年、3年和5年。其中,2年期国债发行额为30亿元,面向个人发行,票面利率为2.25%;3年期国债发行额为25亿元,包括面向个人发行20亿元、面向机构发行5亿元,票面利率为2.7%;5年期国债发行额为5亿元,面向机构发行,票面利率为3.3%。

(二)国债发行及执行数据。2009年,实际发行国债16269.02亿元,其中,发行储蓄国债3511.11亿元,发行记账式国债12757.91亿元(见表一)。

表一 2009年国债发行概况

表一 2009年国债发行概况1.储蓄国债发行。2009年储蓄国债发行9次计3511.11亿元,占全年国债发行额的21.58%。分品种看,凭证式国债发行2000亿元,储蓄国债(电子式)发行1511.11亿元。分期限看,1年期储蓄国债发行700亿元,3年期储蓄国债发行2368.98亿元,5年期储蓄国债发行442.13亿元。2009年,储蓄国债发行额比上年增加1617.9亿元,增长46.08%;发行次数比上年增加1次。

2009年储蓄国债发行利率保持不变,1年期、3年期、5年期储蓄国债发行利率分别为2.6%、3.73%和4%,比相同期限居民储蓄定期存款利率高出0.35、0.4和0.4个百分点(见表二)。

表二 2009年储蓄国债利率与同期限定期存款利率比较 单位:%

表二 2009年储蓄国债利率与同期限定期存款利率比较 单位:%2.记账式国债发行。2009年记账式国债发行60次计12757.91亿元,占全年国债发行额的78.42%。其中,记账式贴现国债发行3866.21亿元;记账式附息国债发行8891.7亿元,包括关键期限国债7411.7亿元和非关键期限国债1480亿元。2009年,记账式国债发行额比上年增加6102.12亿元,增长91.38%;发行次数比上年增加34次,增长1倍多。2009年记账式附息国债加权平均发行期限为9.01年,比上年缩短0.31年;加权平均发行利率为2.81%,比上年下降0.78个百分点。2009年记账式国债发行主要表现出以下特点:

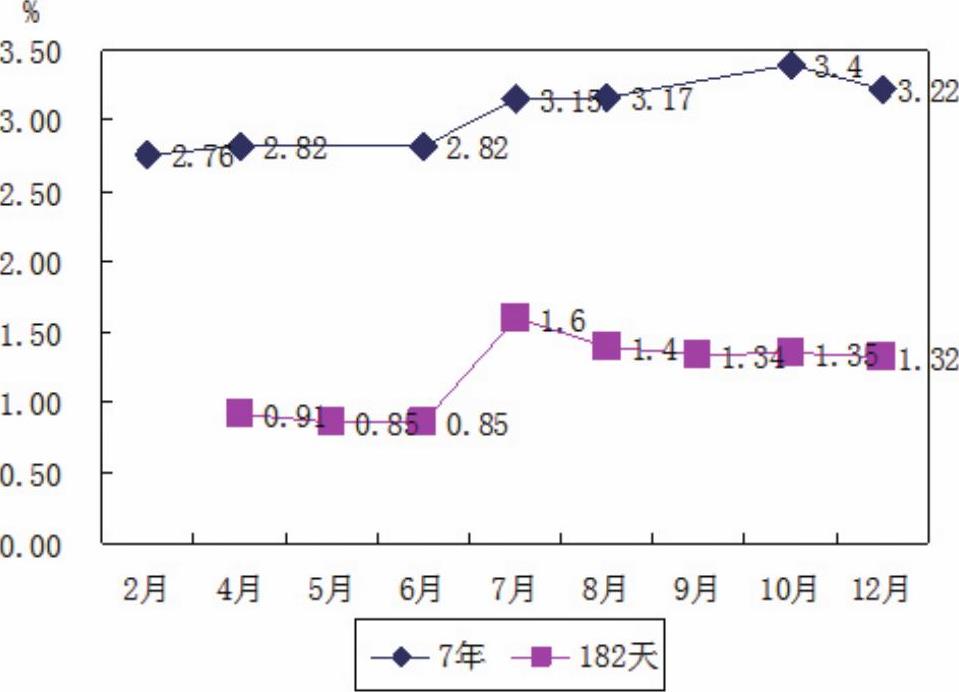

(1)全年记账式国债发行利率小幅上升,但仍控制在合理水平。上半年记账式国债发行利率基本稳定,变化幅度较小;下半年记账式附息国债发行利率总体呈缓慢上升态势,记账式贴现国债发行利率在7月份快速上升后逐步回落。2月份7年期记账式附息国债发行利率为2.76%,6月份微升至2.82%,12月份上升至3.22%,比2月份上升0.46个百分点。4月份期限为182天的记账式贴现国债发行利率为0.91%,6月份微降至0.85%,7月份快速上升至1.6%,12月份下降至1.32%,比4月份上升0.41个百分点(见图一)。

图一 2009年182天和7年期记账式国债发行利率

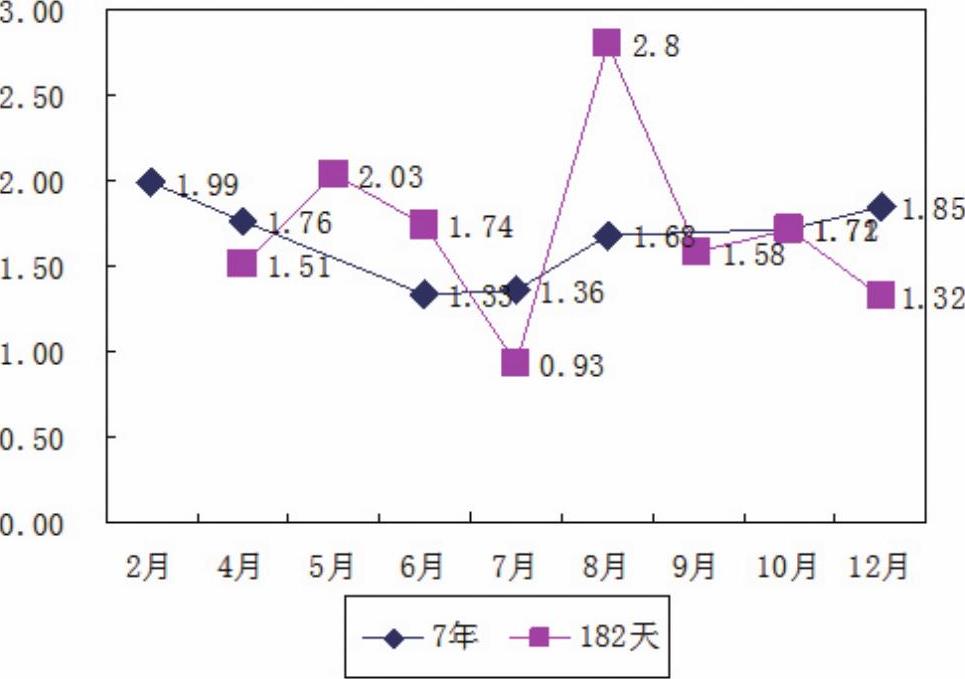

图一 2009年182天和7年期记账式国债发行利率(2)全年记账式国债投标倍数(即每期国债投标总额与当期国债发行额的比率,是衡量记账式国债购买需求的主要指标。)稳中略降,其中记账式附息国债投标倍数先小幅下降后有所回升,记账式贴现国债投标倍数呈现震荡下降态势。2月份7年期记账式附息国债的投标倍数为1.99,6月份降至1.33,12月份升至1.85。4月份期限为182天的记账式贴现国债投标倍数为1.51,5月份升至2.03,7月份降至0.93即发行流标,8月份大幅升至2.8,12月份降至1.32(见图二)。

图二 2009年182天和7年期记账式国债投标倍数

图二 2009年182天和7年期记账式国债投标倍数(三)国债市场运行。受2009年国民经济总体回升向好、通货膨胀预期有所增强等因素影响,全年记账式国债收益率小幅上升,整体处于合理水平;国债交易基本正常,市场流动性与上年相比基本持平。

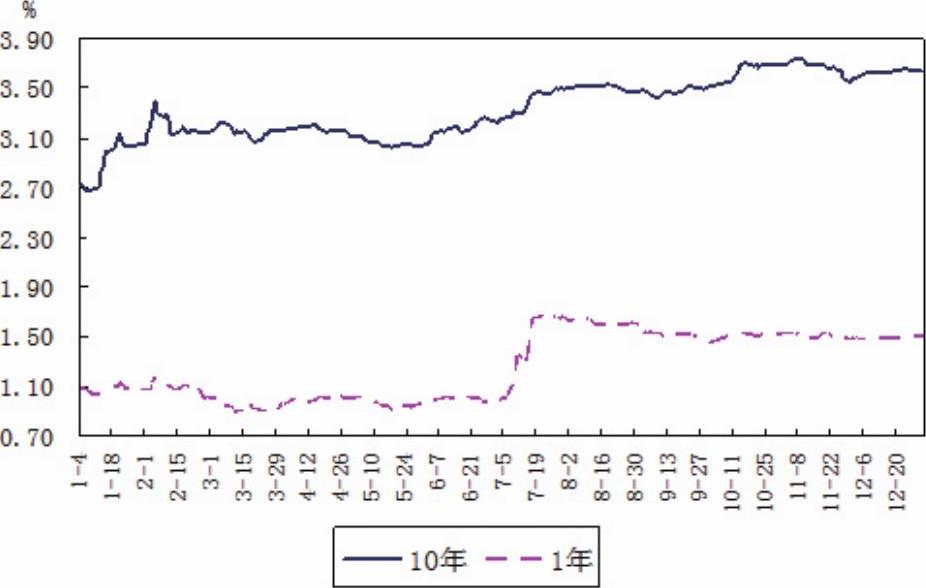

1.国债市场收益率变化。2009年,记账式国债市场收益率不断上升,但整体稳定。前两个月中长期国债收益率上升幅度较快,短期国债收益率逐渐走低。3—5月国债收益率呈震荡调整态势,6—10月大幅上升,11—12月略有下降。年初1年期和10年期国债收益率分别为1.08%和2.71%,年末为1.5%和3.64%,比年初上升0.42和0.93个百分点(见图三)。

图三 2009年1年期和10年期国债收益率走势

数据来源:中央国债登记结算有限公司。

图三 2009年1年期和10年期国债收益率走势

数据来源:中央国债登记结算有限公司。

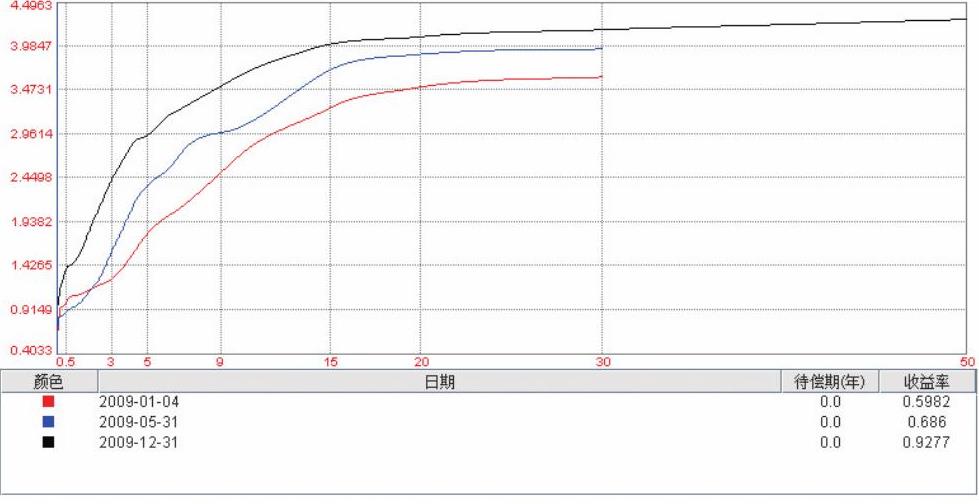

国债收益率曲线总体上移。前两个月国债市场资金面宽裕,收益率曲线短端有所下移,但受宏观经济形势预期改善影响,国债收益率曲线中长端向上移动。3—5月宏观经济形势不确定性增加,国债市场走势预期存在分歧,国债收益率曲线小幅波动。6—10月宏观经济形势好转,通货膨胀预期有所增强,同时大量资金进入股市,国债市场资金面宽裕程度下降,国债收益率曲线大幅上移。11—12月宏观经济运行较为平稳,符合市场预期,加上国债市场价格连续下跌后存在自我调整需要,国债收益率曲线略有下移(见图四)。

图四 2009年国债收益率曲线变化

数据来源:中央国债登记结算有限公司。

图四 2009年国债收益率曲线变化

数据来源:中央国债登记结算有限公司。

2.国债市场交易。2009年,国债市场交易总额为27.31万亿元,比上年增加4.03万亿元,增长17.31%。从交易场所分布看,银行间市场国债交易额为23.55万亿元,占国债市场交易总额的86.23%;交易所市场国债交易额为3.76万亿元,占国债市场交易总额的13.77%。从国债交易方式看,现券交易额为4.24万亿元,占国债市场交易总额的15.53%。其中银行间批发市场4.02万亿元,银行间零售市场即商业银行柜台市场63亿元,交易所市场0.21万亿元;回购交易额为23.05万亿元,占国债市场交易总额的84.4%,其中银行间批发市场19.5万亿元,交易所市场3.55万亿元;远期交易额为183亿元,占国债市场交易总额的0.07%,仅在银行间批发市场交易。2009年国债现券、回购、远期交易额分别比上年增长16.48%、17.36%和105.62%。2009年国债现券换手率(即国债现券交易额与可流通国债托管额的比率。)为0.82,与上年0.8的换手率基本持平,国债市场流动性仍需提高。

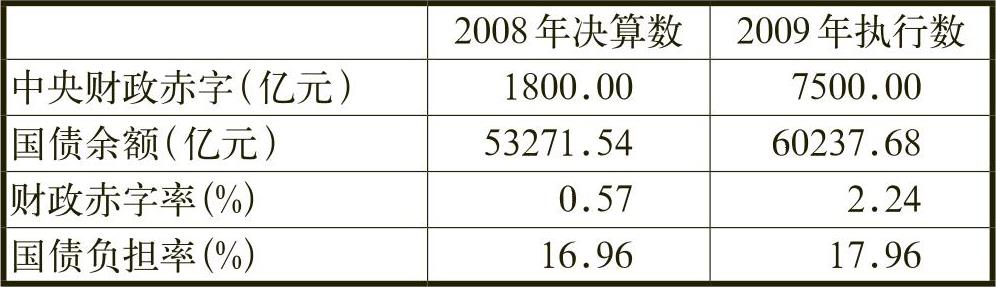

(四)国债余额及结构。2009年末实际国债余额为60237.68亿元,控制在全国人大批准的年末国债余额限额62708.35亿元以内。2009年中央财政赤字率为2.24%,国债负担率为17.96%(见表三)。按照2009年10月份国际货币基金组织公布数据,2009年美国财政赤字率和国债负担率分别为12.46%和84.77%,英国为11.58%和68.73%,德国为4.16%和78.69%,日本为10.46%和218.6%。

表三 2009年中央财政赤字与国债余额

注:①财政赤字率为当年中央财政赤字额占国内生产总值的百分比;

②国债负担率为当年末国债余额占当年国内生产总值的百分比。

表三 2009年中央财政赤字与国债余额

注:①财政赤字率为当年中央财政赤字额占国内生产总值的百分比;

②国债负担率为当年末国债余额占当年国内生产总值的百分比。

2009年末实际国债余额的品种结构、投资者结构及期限结构基本合理。

在实际国债余额中,内债为59736.95亿元,外债为500.73亿元,分别占全部国债余额的99.17%和0.83%,与上年末相比基本稳定。在内债余额中,储蓄国债为8168.54亿元,包括6084.93亿元凭证式国债和2083.61亿元储蓄国债(电子式),占全部国债余额的13.56%,比上年末有所提高,提高0.52个百分点;记账式国债为51568.41亿元,包括36066.13亿元普通国债和15502.28亿元特别国债,占全部国债余额的85.61%,比上年末有所降低,降低0.47个百分点(见表四)。

表四 2008年—2009年国债余额及结构

表四 2008年—2009年国债余额及结构国债持有者结构保持稳定。外债以境外投资者持有为主,储蓄国债以个人投资者持有为主,记账式国债以社会各类投资者持有为主。记账式国债中,商业银行持有最多,占记账式国债余额的57.64%,比上年末增加7.19个百分点;其次是特殊结算会员(主要是人民银行),占记账式国债余额的29.48%,比上年末降低4.41个百分点;保险公司和基金、证券公司等非银行金融机构分别占记账式国债余额的5.26%和1.99%,比上年末略有降低。

国债平均剩余期限略有缩短。2009年末国债平均剩余期限为7.7年(不含外债,下同),比上年末缩短0.33年。2009年末国债余额中,剩余期限在1年及以下的占16.28%,1—5年(含5年)的占30.17%,5—10年(含10年)的占23.82%,10年以上的占29.72%。

(五)地方政府债券代理发行。2009年,地方政府债券采取财政部代理发行和代办兑付方式,有利于提升地方债券信用等级及利用国债发行经验、技术和投资者关系,提高了地方债券发行效率,降低了地方政府筹资成本。

2009年3月末—9月初,财政部成功为35个省区市代理招标21次、发行50期计2000亿元地方债券,发行期限为3年,发行利率最低为1.6%,最高为2.36%,平均为1.8%,与3年期记账式国债利率基本相同,明显低于3年期银行贷款基准利率及政策性金融债利率。财政部在不到半年时间内以较低成本完成了2000亿元地方债券筹资任务,有力地促进了积极财政政策顺利实施。

为确保地方债券顺利发行,财政部在代理发行工作中主要采取了以下措施:

1.统筹安排国债地方债券发行,加强与地方财政部门沟通协调。鉴于地方债券期限为3年,适当减少3年期记账式国债发行规模,避免国债地方债券相互挤占应债资金。与地方财政部门保持密切沟通,协调安排国债地方债券招标时间。

2.密切跟踪国债市场变化,合理安排地方债券发行节奏。针对国债市场变动趋势及其对地方债券发行的影响问题,多次召集承销机构座谈听取有关意见。采取多期地方债券合并招标措施,减少承销机构投标工作量。合理安排地方债券发行节奏,每半月公布一次代理发行计划。

3.及时制定地方债券招标规则,保障代理发行规范有序进行。在国债招标系统基础上快速开发地方债券招标系统,采用单一利率招标方式,参考3年期记账式国债利率确定地方债券投标利率区间,避免债券发行利率大幅波动。

二、主权外债

2009年,政府主权外债管理工作认真贯彻落实国务院精神,立足于发展中国家的定位和国内实际情况,围绕“保增长、扩内需、惠民生、调结构”的总体要求,继续保持对外合作,积极筹措国外优惠资金支持国内经济发展,不断完善主权外债管理制度体系,提高管理水平,发挥项目效益。

(一)2009年我国政府主权外债管理的主要情况。

1.配合积极财政政策,争取国外优惠资金支持我国经济社会发展。

(1)积极推进对外合作,稳定贷款规模。2009年,国际金融危机使世界经济陷入了二战以来最为严重的衰退,发达国家采取多项刺激政策救助金融体系和恢复经济增长,使我国筹措国外优惠资金的难度加大。面对复杂多变的内外部经济形势,配合我国积极财政政策的实施,财政部按照稳定利用外资规模的方针,继续与国际金融组织和外国政府或机构保持良好合作关系,积极推动多边与双边会晤与谈判,共签订了59.63亿美元的贷款协议。其中,国际金融组织贷款44.47亿美元(含13亿美元四川省汶川地震灾后重建项目贷款),涉及28个项目;外国政府贷款15.16亿美元,涉及22个项目。

(2)利用优惠贷款资金,重点支持中西部地区和节能减排项目。财政部利用优惠贷款资金,更加注重投向“三农”、教育、节能减排、新能源开发、环境保护、城市可持续发展等领域。如,我国与欧洲投资银行签署的中国气候变化框架贷款协议,首批已签署了4个项目的转贷协议,共1.45亿欧元;与欧佩克基金的合作关系有了实质性进展,首次签署了1600万美元的云南职业教育项目贷款协议和1050万美元新疆博斯腾湖环保项目。同时,贷款项目进一步向中西部倾斜,当年41%的外国政府贷款资金用于西部地区项目,20%的资金用于中部地区项目。

(3)支持灾后重建,减轻地方政府债务负担。为使支持四川省汶川地震灾后重建的13亿美元国际金融组织贷款尽快发挥作用,财政部积极协调世行、亚行,提前完成了谈判、签约、审批及生效程序,及时将贷款资金用于灾后重建项目。同时,经国务院批准,减免四川省汶川地震极重灾区和重灾区的公益性主权外债项目和遭受雨雪冰冻灾害的世行贷款林业项目债务合计21.87亿元,有效地缓解了受灾地区贷款项目的债务负担。

(4)创新贷款合作方式,发挥项目的社会效益和经济效益。财政部在国际金融组织贷款与财政专项资金统筹使用上进行了大胆尝试,继续推动贷款资金与节能减排、技术改造、农业综合开发等国内财政专项资金结合并取得了较好的成果。如,利用欧洲投资银行气候变化框架贷款与国内节能技术改造财政奖励资金相结合,支持广东韶钢项目;将世行和亚行贷款与财政农业综合开发专项资金结合使用,实施多省农业综合开发项目,解决了项目资金来源问题,项目的社会经济效益得到了有效发挥。

2.推进科学化精细化管理,全面提高主权外债管理水平。

(1)注重贷款项目全过程管理,完善主权外债管理制度体系。2009年,财政部认真梳理贷款管理的各业务流程和操作环节,建章立制,逐步形成了层次分明、覆盖全面、职责明确的贷款管理制度体系,为实现项目全过程管理提供了制度依据和保障。一是针对外国政府贷款管理、转贷、采购等核心业务环节,制定了《外国政府贷款转贷管理办法》(财金[2009]114号)和《外国政府贷款采购工作管理办法》(财金[2009]157号),明确了参与各方的责任,规范了工作程序。二是为从根本上解决贷款项目准备、实施及还贷等环节存在的问题,印发了《关于进一步加强国际金融组织贷款项目前期工作的若干意见》(财际[2009]19号),强化了财政部门在项目前期立项审批中的参与权、知情权和决策权,提高贷款资金使用效益。三是为进一步提高贷款管理成效,制定了《政府外债清偿管理暂行规定》(财际[2009]71号);同时针对中央财政统借统还外债的特点,制定了《中央财政统借统还外债管理办法》(财金[2009]71号),确定了中央财政统借统还外债的管理原则和各部门分工,规范了管理流程。

(2)优化管理模式,加强主权外债基础管理工作。一是强化预算管理,将中央财政统借统还主权外债纳入2010年中央财政预算,将国际金融组织贷款还贷准备金纳入国库单一账户体系管理,并研究提出了将还贷准备金纳入预算管理的方案。二是在信息化建设方面,利用亚行技术援助资金开发了国际金融组织技援项目信息管理系统,建立了包含所有国际金融组织对华技援项目在内的项目信息库,提高了工作效率。三是在重点国别贷款项目管理方面,针对法国开发署四川省汶川地震灾后重建贷款项目多、分布广、类别复杂等特点,制定了贷款操作手册,加快了项目实施的进度。

(3)转变管理理念,做好贷款项目绩效评价工作。一是开展了外国政府贷款项目绩效评价工作,并组织专家编写了《外国政府贷款项目绩效评价案例集》。二是积极推动国际金融组织贷款项目绩效评价试点工作,组织编写了《国际金融组织项目绩效评价操作指南》,推动将亚太财经发展中心建成世行独立评价局绩效评价东亚中心。总的来看,贷款项目绩效评价工作取得了较好的效果,促进了地方财政部门进一步掌握项目情况、转变管理理念、强化贷款管理。

3.积极探索境外人民币国债发行模式,做好主权信用评级工作。

(1)成功在境外发行人民币国债。按照国务院的部署,财政部与香港特别行政区政府反复磋商,简化发行程序,成功发行60亿元人民币国债。这是我国首次在境外市场发行人民币主权债券,不仅体现了中央政府对香港经济社会繁荣发展的支持,也有利于促进人民币离岸业务的开展,为发行离岸市场人民币主权债券积累了经验。

(2)做好主权信用复评工作。在国际金融危机导致多国主权信用评级下调的背景下,财政部积极与国际评级机构协调沟通,精心准备复评材料,促成穆迪公司对我国主权信用评级展望由“稳定”调升至“正面”,级别保持“A1”不变,按惯例有望于近期将评级提升至Aa3(相当于其他评级公司的AA-);标普公司和惠誉公司维持对我国主权信用A+的评级和“稳定”的展望。主权信用复评工作维护了国际社会对我国经济发展的信心。

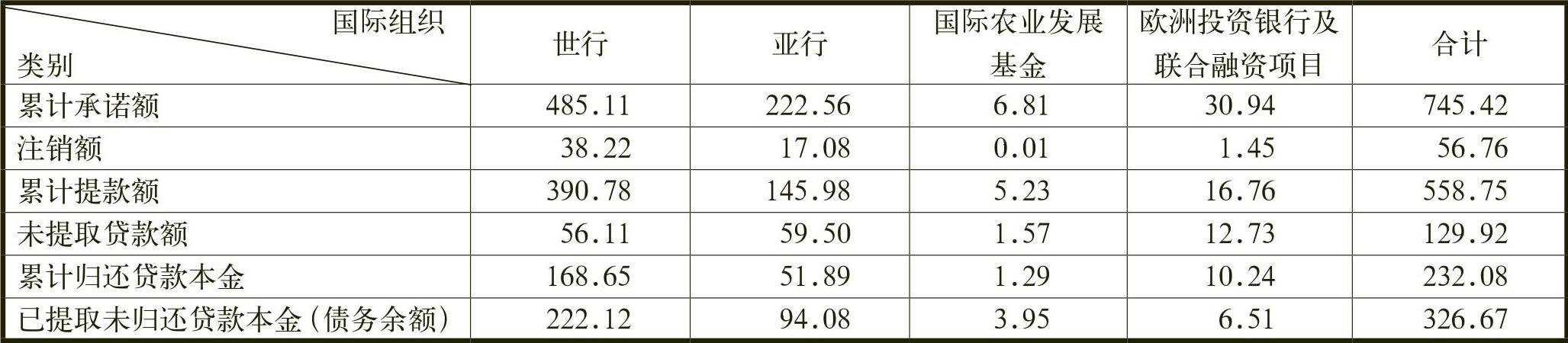

(二)我国利用国际金融组织贷款的基本情况。财政部是政府主权外债的统一管理部门,财政部国际司负责对世行、亚行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织贷款实行归口管理。截至2009年12月31日,我国利用国际金融组织贷款累计承诺额为745.42亿美元,累计提款额为558.75亿美元,累计归还贷款本金为232.08亿美元,已提取未归还贷款额(债务余额)为326.67亿美元(见表五)。贷款用于支持我国511个项目,其中,世行项目311个,亚行项目158个,国际农业发展基金项目23个,欧洲投资银行及联合融资项目19个。

表五 我国利用国际金融组织贷款债务规模 单位:亿美元

(截至2009年12月31日)

表五 我国利用国际金融组织贷款债务规模 单位:亿美元

(截至2009年12月31日)

在地区和行业分布上,上述贷款资金主要用于中、西部地区和经济社会发展的薄弱环节,重点支持农业、交通、能源、城建环保、教育、卫生等优先领域。

(三)加强国际金融组织贷款债务管理工作。

1.加强贷款项目的监督检查。为进一步推动2008年国际金融组织贷款项目专项检查工作中发现问题的整改落实,9月11日,财政部在安徽合肥召开了国际金融组织贷款专项检查整改汇报会议,财政部纪检组长贺邦靖出席会议并讲话。会议全面总结了2008年国际金融组织贷款项目管理实施情况专项检查工作,提出要认真落实整改工作,建立监督检查长效机制,不断提高国际金融组织贷款科学化、精细化管理水平。

2.开展地方拖欠国际金融组织贷款集中清收工作。2008年底,地方拖欠中央国际金融组织贷款债务达26.86亿元人民币。为强化债务管理,财政部于2009年初启动了地方拖欠国际金融组织贷款债务集中清理工作,经过三个月的集中清理,共计收回贷款债务23.45亿元,地方对中央欠款总规模降至3.41亿元,达到历史最低水平。

3.开展对国际金融组织贷款中央部门欠款单位的债务清查。在各中央部门摸底自查的基础上,财政部于2009年上半年加强了与各债务人的沟通,进一步细化和梳理了中央部门欠款项目的成因和债务情况。从3月份开始,财政部监督检查局组织相关专员办对部分中央项目单位开展专项调查,检查结束后,财政部国际司联合监督检查局及时总结检查情况,并会同财政部预算司积极研究制定对中央部门欠款的处理方案。

4.开展地方2010年国际金融组织贷款债务还本付息预测工作。为进一步做好国际金融组织贷款债务管理工作,根据《政府外债清偿管理暂行规定》有关要求,2009年财政部提前向地方财政部门下发通知,要求各地就2010年国际金融组织贷款还本付息情况分项目进行预测并上报,11月底,财政部正式向各省下发了2010年国际金融组织贷款项目还本付息预测表,督促地方财政部门做好准备,落实偿债资金,确保债务及时足额偿还。

5.推进政府外债管理信息化建设,基本完成国际金融组织贷款统计软件系统的开发工作。为加强政府外债管理的信息化建设,提高基础数据的准确性,财政部国际司会同金融司及信息网络中心联合开发“政府外债统计监测预警管理信息系统”。截至2009年底,系统开发需求书已经基本确定并进入了软件实际开发阶段。为配合上述系统开发工作,财政部还利用世行“中国经济改革实施技术援助项目”子项目资金开发了“国际金融组织贷款统计软件系统”。

6.完成2008财年世行贷款利费减免及2008年度亚行贷款利差减免工作。1月,财政部完成了2008财年世行贷款利费减免申报及复核工作,共计向各省及项目单位减免利费合计2397万美元;2—7月,财政部完成了2008年度亚行贷款利差减免申报及符合工作,共计向各省减免利差合计1012万美元。

7.加强项目前期工作。为进一步落实和细化财政部令第38号有关精神,不断加强项目前期工作的制度化建设,2月16日财政部发布了《关于进一步加国际金融组织贷款项目前期工作的若干意见》(财际[2009]19号)。该文件的发布对于切实加强国际金融组织贷款项目全过程管理、加强财政部门在项目前期立项审批中的参与权、知情权、决策权和解决项目准备、实施、运行维护及还贷落实等各环节的潜在问题、提高国际金融组织贷款资金效益奠定了坚实基础。

8.重视并加强管理经验共享。为系统总结近30年来国际金融组织贷款项目在促进机制体制创新方面的管理经验和教训,挖掘贷款项目的知识附加值,2009年3月,财政部国际司在全国财政外经系统范围内开展了国际金融组织贷款项目管理创新经验征文活动,并组织专家对征集到的稿件进行了评审,择优选取了50多篇优秀征文。12月份,整理汇编成了《国际金融组织贷款项目管理文集》。该文集涉及财务管理、绩效评价和招标采购等多个领域。

(财政部国库司、金融司、国际司供稿,韦士歌、谷体峰、李凯、孙雪莲、陈克文、刘志勇、吕册人、何鸣翔、秦杰、黄会平执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号