当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2006年卷 > 中国财政年鉴2006年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2006年卷 > 中国财政年鉴2006年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

2005年国债计划发行规模为7023.4亿元,实际完成筹资7022.87亿元,全部通过国内债务发行完成。其中,凭证式国债发行5期,完成筹资2000亿元;记账式国债发行15期,完成筹资5022.87亿元。

2005年计划兑付内外债本息4825.8亿元,包括本金3 923.4亿元,利息902.4亿元。实际兑付内外债本息4830.1亿元,其中本金3928.5亿元、利息901.6亿元。相应地,2005年末国债余额为3.26万亿元,包括1998年为解决四大国有商业银行的资本充足率问题发行的2700亿元特别国债,以及2003年计入国债余额的1995年以前中央财政向人民银行的借款额度1663.57亿元。

一、政府内债

(一)国债发行基本情况。

2005年,国民经济保持了快速、平稳地增长,城乡居民消费商品物价指数维持在低位运行,国债市场的流动性供给充足。在较好的经济形势和市场环境下,国债发行较为顺利。凭证式国债年初的发行利率为3年期3.37%、5年期3.81%,由于销售局面火爆,从凭证式(四期)国债开始,发行利率下调至3年期3.24%、5年期3.6%。年初,记账式国债市场收益率1至3年期、5至10年期以及15至30年期的分别在2.1~3.7%、4.0~4.6%和4.8~5.3%水平,年末相应期限国债的市场收益率分别降至1.75~2.35%、2...

2005年国债计划发行规模为7023.4亿元,实际完成筹资7022.87亿元,全部通过国内债务发行完成。其中,凭证式国债发行5期,完成筹资2000亿元;记账式国债发行15期,完成筹资5022.87亿元。

2005年计划兑付内外债本息4825.8亿元,包括本金3 923.4亿元,利息902.4亿元。实际兑付内外债本息4830.1亿元,其中本金3928.5亿元、利息901.6亿元。相应地,2005年末国债余额为3.26万亿元,包括1998年为解决四大国有商业银行的资本充足率问题发行的2700亿元特别国债,以及2003年计入国债余额的1995年以前中央财政向人民银行的借款额度1663.57亿元。

一、政府内债

(一)国债发行基本情况。

2005年,国民经济保持了快速、平稳地增长,城乡居民消费商品物价指数维持在低位运行,国债市场的流动性供给充足。在较好的经济形势和市场环境下,国债发行较为顺利。凭证式国债年初的发行利率为3年期3.37%、5年期3.81%,由于销售局面火爆,从凭证式(四期)国债开始,发行利率下调至3年期3.24%、5年期3.6%。年初,记账式国债市场收益率1至3年期、5至10年期以及15至30年期的分别在2.1~3.7%、4.0~4.6%和4.8~5.3%水平,年末相应期限国债的市场收益率分别降至1.75~2.35%、2.74~3.25%和3.45~3.66%。记账式国债加权平均发行期限为5.69年,加权平均发行利率为2.52%。全年较好地实现了以低成本完成国债发行任务的目标。

(二)不断提高国债管理工作水平。

1.打通两个市场,构建统一互联、结构合理的国债市场体系。一是加大记账式国债跨市场发行力度,实现记账式国债全部跨市场发行。二是通过进一步扩大记账式国债柜台交易试点,增加承销机构分销网络和零售渠道,满足了中小企业和个人投资者购买记账式国债的需求。三是继续深入研究做市商制度,并与有关部门积极协调为推行做市商制度创造必要的市场环境。四是对机构投资者进行培育,创造条件加快社保、住房改革等基金入市步伐,并加紧研究和建立国债投资基金等专门国债投资机构。

2.完善市场基础设施建设,建立规范有序的国债市场。在完善市场硬件设施方面,以2003年《国债跨市场转托管业务管理办法》为基础,组织有关市场中介机构研究提高国债跨市场转托管效率问题,促进采用电子化手段进一步降低国债跨市场转托管的时滞,以最终实现国债跨市场实时交易。同时,不断促进国债交易结算效率的提高,推动银行间债券市场全面实现DVP券款对付方式。在完善市场软设施方面,继续推进《国债条例》修订工作,并起草了《国债承销团成员资格审批管理办法》,进一步优化承销机构的权利、义务,对承销团的组建工作提出规范要求,此办法已经与有关部门进行了充分沟通。同时,为解决国债交易中存在的税收和会计问题,多次与有关部门和市场机构进行座谈,以推动有关政策进一步明确和出台,不断降低国债交易成本,提高国债交易效率。

3.加快市场创新,建立运行高效、功能齐全的国债市场。首先,不断丰富国债发行品种,为满足投资者的不同需求,研究设计符合我国实际、满足居民要求的储蓄国债;为配合社保改革需要,研究建立定向国债发行机制,开辟社保基金直接向中央财政购买国债的渠道;加大关键期限国债的发行力度,在已有的2年、5年和7年期的基础上,增加1年期关键期限国债发行品种,促进国债社会基准利率地位形成。其次,进一步加大国债衍生品的研究力度,对国债预发行、掉期、融券、期货等一系列国债衍生工具开展了研究,同时加快了有关研究成果的推出步伐,开发为投资者提供投资、流动性管理、利率风险规避等现代金融功能。

4.推动实行国债余额管理,提高国债规模管理的科学性与灵活性。从加强国债管理工作出发并考虑到与国际惯例接轨的需要,2005年财政部向国务院上报了《关于实行国债余额管理的请示》。按照国务院办公厅意见,多次向人大预工委汇报了实行国债余额管理问题并取得支持,有关情况专报国务院领导,并向国务院上报了《财政部关于实行国债余额管理的再次请示》。经过努力,实行国债余额管理的建议已经在全国人大委员长办公会议上获得批准。实行国债余额管理后,不仅有利于合理制定国债品种和期限结构、完善市场收益率曲线以及提高市场的流动性,而且为开展国库现金管理创造了条件。

5.推进国库现金管理,深化现代国库制度改革。国库现金管理是现代国库管理的主要组成部分,也是财政部门提高国库资金使用效益的重要途径。为此,在认真考察和研究国外先进经验和做法的基础上,财政部向国务院上报了《关于开展财政国库现金管理的请示》并获得批准。按照请示的意见,就国库现金管理职责分工问题与人民银行进行了多次协商和沟通,并达成了一致意见,相应制定了开展国库现金管理的制度和办法。

6.加强与监管部门之间的协调与沟通,完善市场管理框架。国债市场分割的一个重要表现是国债市场存在着多头监管问题,这样容易造成监管标准和交易规则不统一,使市场参与者无所适从,并经常出现监管重复和监管缺位的现象。为逐步建立集中监管、统一互联的债券市场,在监管部门之间建立信息共享、政策协商的交流机制十分重要。为此,在不断加强与相关部门密切协调与沟通的基础上,继续坚持了国债相关政策咨询小组例会机制,通过每季度召开一次例会充分沟通信息、协调有关国债管理政策,并于会后形成《国债相关政策咨询简报》,为顺利开展国债管理工作提供了很好的借鉴。

7.推出《中国政府债务管理报告(2004)》,建立了国债管理工作的年度报告制度。为更好地总结过去、规划未来,确保国债管理工作能够更好地为国民经济建设和各项改革事业服务,推动国债市场健康、稳定地运行与发展,在参考国际成熟经验的基础上,组织编写了《中国政府债务管理报告(2004)》。报告分别从中国的经济环境、中国财政融资活动、中国国债流通市场、中国国债风险管理和总结与展望五个部分进行了全面阐述,较好地总结了国债管理工作得失,方便了全社会对国债管理工作的了解与监督。

8.积极开展国际合作,学习借鉴国际上国债管理的先进经验。为深入探讨财政部在国债市场监管中职能定位问题,进一步推动国债管理法规和制度建设,与经济合作与发展组织(OECD)在西安联合召开了“第2届中国财政部—OECD政府债务管理与债券市场发展战略国际研讨会”,会上,国际、国内专家和市场机构代表就国债管理问题进行了充分的交流与沟通,为今后更好地开展国债管理工作提供了宝贵的借鉴。同时,为加快国债二级市场的创新步伐,和证监会一道与世界银行共同开展了国债衍生产品的研究工作,此项目将为今后开展期货等衍生品研究提供专家咨询、人员培训以及必要的资金支持,有关研究成果将在条件成熟时推出。

二、主权外债

(一)加强主权外债风险管理,做好主权信用评级接待工作。

1.加强主权外债风险控制。一是为规范主权外债风险管理程序,防范操作风险,拟定了《财政部主权外债风险管理规定》;二是指导各地财政厅(局)加强外债风险管理,下发了《关于外债风险管理工作有关问题的通知》;三是跟踪分析国际金融市场行情,有效进行主权外债风险管理操作。

2.主权信用评级得到提升。在各部门和有关地方政府的有力配合下,2005年主权评级工作取得了较大成绩。国际上三大权威评级机构——标准普尔评级公司、穆迪评级公司和惠誉评级公司分别对我国主权信用进行年度复评,标准普尔评级公司于7月21日宣布将我国主权信用评级从BBB+提高到A-,惠誉评级公司于10月19日宣布将我国主权信用评级从A-提高到A,使我国主权信用评级成为发展中国家最高的评级。在我国主权信用评级提升后,我国政策性银行、国有金融机构等信用评级均相应得以提升。

(二)积极利用外资,加强外国政府贷款管理。

1.开辟新的资金渠道,巩固和扩大双边财政合作成果。2005年,我国分别与日本、德国、奥地利、西班牙、法国等贷款国举行了22次双边政府合作会谈,新签协议金额约19.3亿美元,生效金额约16.1亿美元,生效项目115个。其中:与日本签署了2004年度日元贷款协议,共8个项目,金额858.8亿日元(折合8亿美元);与德、法等国家新签协议金额11.3亿美元,生效金额8.1亿美元,生效项目107个。贷款项目继续向中西部、“三农”以及东北老工业基地倾斜,项目领域涉及医疗卫生、农业造林、环境保护、人才培养等,有力支持了地方社会经济的发展。截至2005年底,我国外国政府贷款累计协议金额526.3亿美元,累计生效金额493.4亿美元,累计生效项目2240个。

另外,2005年,财政部开辟了新的资金来源渠道和新的双边财政合作形式。与德国政府就引入促进贷款这一新的贷款类型达成共识,该项贷款期限最长12年,贷款利率为LI-BOR或EURIBOR基础上加0.45%,采购采用国际招标方式;与美国进出口银行签署合作框架协议;与石油输出国组织(OPEC)基金会进行合作磋商。

2.加强组织协调,推动外国政府贷款项目顺利实施。一是根据地方财政部门的申请和项目的前期准备工作情况,2005年共向地方财政部门及项目单位批复贷款项目88个,总金额约13.3亿美元;二是就外国政府贷款项下有限竞争招标项目办理国际招标中标手续问题与商务部进行协商并达成一致;三是加大工作力度,推动日本国际协力银行(JBIC)不附带条件贷款安徽淮化项目、德国贷款医疗二期、西班牙贷款甘肃兰州天然气和中国国际航空公司引进模拟机、西班牙贷款津沈客运专用铁路、法国贷款石太铁路、波兰贷款宁煤集团引进采煤机械等重大项目取得明显进展。

3.加大力度解决外国政府贷款转贷历史拖欠问题。一是为确保按时对外还款,维护国家信誉,对2004年度部分地方和中央部门外国政府贷款转贷项目的拖欠实施了财政扣款;二是加大力度解决外国政府贷款转贷拖欠问题,通过减免转贷款利息、罚息和滞纳金等措施,鼓励相关部门、地方政府和项目单位积极还款。在各级政府和项目单位的配合下,中国进出口银行2005年全年清收转贷项目拖欠款工作成效显著。

4.加强制度建设,继续推进外国政府贷款管理工作制度化、规范化和程序化。一是制定了《中国进出口银行外国政府贷款转贷项目提前还款资金管理规定》,规范中国进出口银行外国政府贷款转贷项目提前还款资金的管理;二是制定了《外国政府贷款项目采购公司招标办法》,进一步完善外国政府贷款项目采购公司招标制度;三是根据与美国进出口银行签署的主权担保融资合作框架协议,会同发展改革委联合制定了《美国进出口银行主权担保融资管理暂行办法》,规范主权担保融资行为,控制或有主权外债风险;四是研究起草财政部关于加强外国政府贷款第一、二类项目地方还贷准备金管理的意见》。

5.深入调查研究,解决外国政府贷款管理有关问题。一是深入贷款项目所在地进行专题调研,形成了《积极利用外国政府贷款 大力支持西部地区发展》、《关于日本“黑字还流”贷款中央项目情况的调研报告和相关政策建议》等调研报告;二是举办外国政府贷款具体国别业务、特定领域贷款项目的专题培训班,加强业务交流;三是就外国政府贷款管理工作及拖欠问题,与地方代表进行座谈与交流,加强对地方财政部门相关工作的指导。

三、世界银行和亚洲开发银行贷款

表1:2005年利用外国政府贷款情况统计表 单位:万美元、个

表1:2005年利用外国政府贷款情况统计表 单位:万美元、个 表2:2005年世行批准贷款项目统计表 (按世行执董会批准日期) 单位:百万美元

表2:2005年世行批准贷款项目统计表 (按世行执董会批准日期) 单位:百万美元 表3:2005年完成谈判的亚行贷款项目统计表 单位:亿美元

表3:2005年完成谈判的亚行贷款项目统计表 单位:亿美元(一)世界银行贷款。

2005年,我国继续深化与世行的贷款合作。通过与世行的贷款合作,促进了我国城市建设、交通、农业及能源等领域的发展。

1.贷款合作。

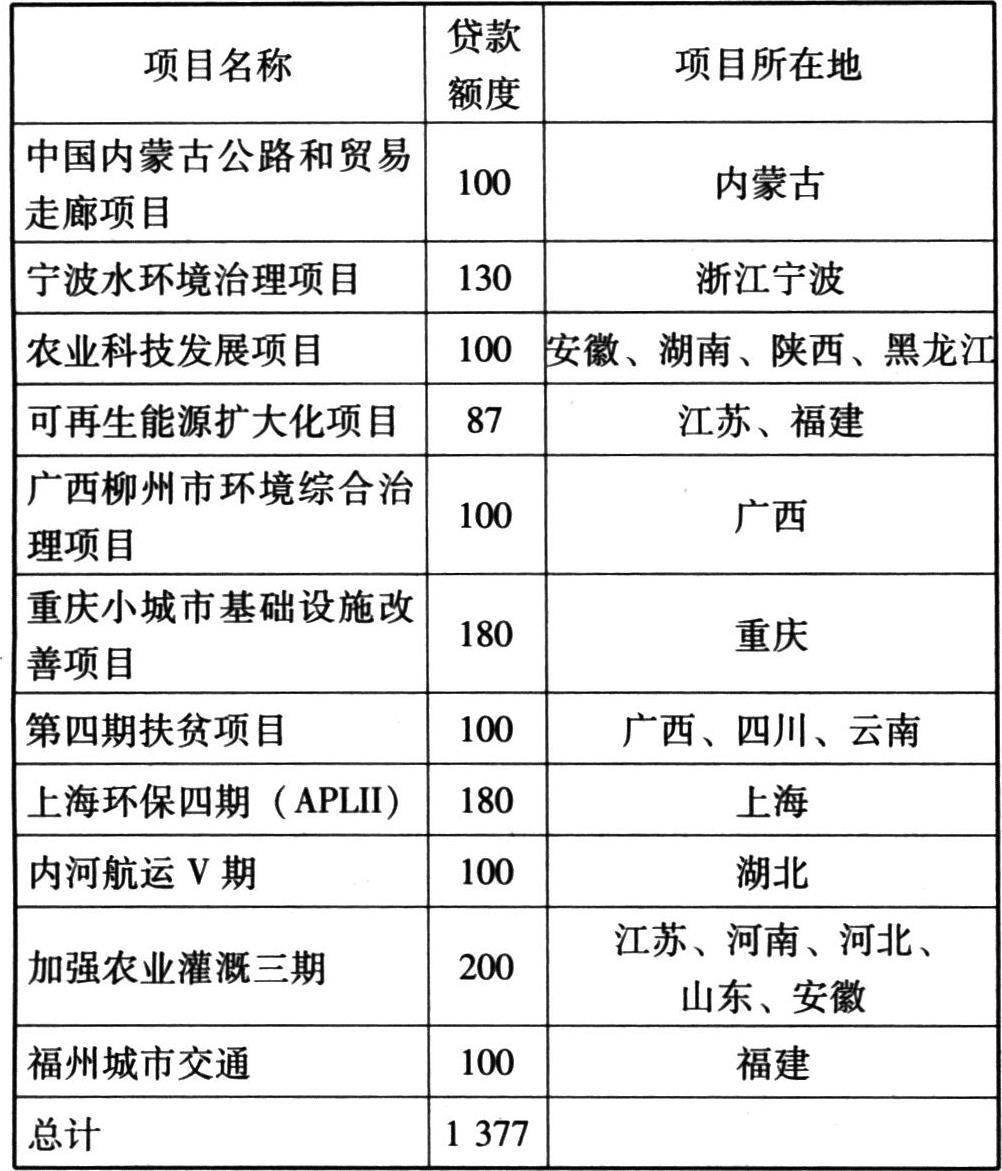

(1)贷款情况。2005年,世行批准贷款项目的总贷款金额为13.77亿美元,用于支持11个项目。贷款涵盖城市建设(4个)、交通(3个)、农业(3个)以及能源(1个)等领域。

(2)三年滚动贷款规划磋商。2005年4月,完成了2006—2008财年利用世行贷款规划磋商工作,今后3年利用世行贷款额将保持在30—45亿美元之间,其中每年约10—15亿美元。列入贷款规划的项目共计45项,贷款额61.66亿美元。就部门贷款额度占总额比例而言,农林水占18.6%,交通占32.9%,城建环保占41.5%,能源占4.3%,社会发展及其他占3.6%。此次规划谈判,充分体现了重点向中西部地区和东北老工业基地倾斜的原则。从贷款规划区域分布比例看(包括备选项目),西部地区约占36.7%,中部地区约占30.6%,东北地区约占6.19%,东部地区约占26.5%。

2.《世行与中国2006—2010年伙伴战略》磋商。

《世行与中国2006—2010年伙伴战略》是指导世行与中国开展合作的纲领性文件,反映了今后五年中国与世行合作的规模、领域、重点及发展方向。2005年12月,我国完成了与世行关于今后5年合作战略的磋商工作,确定了在促进中国与世界经济的良性互动、加强自然资源与环境管理、减少贫困与不平等、加速融资增长以及公共部门和市场制度建设五大领域的合作重点。

3.其他重要合作成果。

(1)技援五期项目。世行向中国提供了2000万美元贷款,用于推动中国经济改革,旨在帮助中国各级政府更多地采纳和运用科学的改革发展思路、政策和实施方案。英国国际发展部作为联合融资方,为该项目提供了571万英镑的赠款资助,用于支持由地方政府实施的、致力于减贫和实现千年发展目标的子项目。

(2)中国西部远程开发学习网。组织国务院西部开发办公室及西部九省区市,利用英国国际开发署300万美元赠款及世行技援贷款200万美元,建成了中国西部远程学习开发网,并于11月正式启动,从而形成了覆盖我国西部11省区的远程学习网络。国务院副总理曾培炎为网络题名。2005年度已通过该网络组织了近百次培训,约6000名西部地区干部接受了培训。

(二)亚洲开发银行贷款。

2005年亚行在华技援项目涉及能源开发、金融改革、交通通讯、环境保护、扶贫减灾等领域,共计33个项目,总金额达1940万美元。另外,与亚行顺利完成了咨询性技援项目今后三年(即2005—2007年)规划谈判,规划反映了我国国民经济发展战略,突出了我国改革的重点和难点。

1.贷款合作、债券发行与规划磋商。

(1)亚行贷款。2005年完成亚行7个贷款项目的谈判,共争取亚行贷款14.788亿美元。

(2)2005年10月,经国务院批准,亚行在华发行10亿元人民币债券,主要用于向非公有制企业提供融资。这是亚行支持我国资本市场对外开放的一个重要步骤。

(3)完成亚行2006—2008年贷款规划磋商。规划较好地体现了落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,并且符合亚行贷款的自身特点。今后三年,亚行贷款将继续向中西部倾斜,特别是加大对云南、广西、新疆等省区的支持力度,以促进其更加积极地参与区域合作。

2.开展省级发展战略研究的技援项目。

“河北省经济发展战略研究”项目,是我国首次使用亚行赠款资金开展省级发展战略研究的技援项目。为推动亚行加大支持地方战略研究的力度,并推广河北经验,财政部与亚行代表团共同召开新闻发布会,项目报告中关于“环京津贫困带”的研究成果受到社会高度关注,被多家媒体广为引用。此外,继河北项目之后,亚行还为内蒙古、新疆、甘肃等省区提供技援资金进行战略研究。

3.重要访问。

(1)2005年4月27日,胡锦涛主席在对菲律宾进行国事访问期间会见了亚行行长黑田东彦,就进一步扩大中国与亚行的合作提出了三点意见:一是拓宽贷款合作领域,二是进一步加强区域合作,三是加强双方在支持亚太地区发展中国家减贫和发展方面的合作。

(2)2005年3月24日,金人庆部长代表中国政府与来华访问的亚行行长黑田东彦在北京共同签署了《中华人民共和国政府与亚洲开发银行关于设立中国减贫与区域合作基金的协定》。中国政府出资2000万美元,用于支持亚太地区的发展和减贫事业。

(财政部国库司、金融司、国际司供稿,刘延斌、余青、白昱、牟婷婷、吴国起执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号