当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2005年卷 > 中国财政年鉴2005年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2005年卷 > 中国财政年鉴2005年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

2004年,党中央、国务院针对国民经济运行中的突出问题,实施了“有保有压”的宏观调控。在保的方面,采取了一系列更直接、更有效地政策措施,重点促进粮食生产和农民增收,农业在宏观调控中得到加强。其中,财政支持“三农”工作发挥了非常重要的作用。农业农村经济出现了良好的发展势头,不仅扭转了粮食生产连年下滑和农民增收缓慢的被动局面,而且为实现宏观调控的目标和国民经济的健康运行奠定了坚实基础。

一、农业在宏观调控中得到加强,粮食生产和农民增收出现重要转机

2004年初,党中央、国务院发布了《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,之后,国务院在3月份又召开了农业和粮食工作会议,在增加投入、直接补贴农民、加大对种粮农民和粮食主产区的支持力度、促进农业产业化发展、改善农民进城务工环境、搞活农产品流通、加强农业农村基础设施建设、深化农村改革等方面出台了一系列政策措施,这些政策极大地调动了农民种粮积极性,促进了农民增收,推动了农业结构调整和城乡统筹发展。2004年,粮食总产量达到4695亿公斤,比上年增加388亿公斤,增长9%;农民人均纯收入2936元,增加314元,增长6.8%。农村经济社会发展出现了前所未...

2004年,党中央、国务院针对国民经济运行中的突出问题,实施了“有保有压”的宏观调控。在保的方面,采取了一系列更直接、更有效地政策措施,重点促进粮食生产和农民增收,农业在宏观调控中得到加强。其中,财政支持“三农”工作发挥了非常重要的作用。农业农村经济出现了良好的发展势头,不仅扭转了粮食生产连年下滑和农民增收缓慢的被动局面,而且为实现宏观调控的目标和国民经济的健康运行奠定了坚实基础。

一、农业在宏观调控中得到加强,粮食生产和农民增收出现重要转机

2004年初,党中央、国务院发布了《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,之后,国务院在3月份又召开了农业和粮食工作会议,在增加投入、直接补贴农民、加大对种粮农民和粮食主产区的支持力度、促进农业产业化发展、改善农民进城务工环境、搞活农产品流通、加强农业农村基础设施建设、深化农村改革等方面出台了一系列政策措施,这些政策极大地调动了农民种粮积极性,促进了农民增收,推动了农业结构调整和城乡统筹发展。2004年,粮食总产量达到4695亿公斤,比上年增加388亿公斤,增长9%;农民人均纯收入2936元,增加314元,增长6.8%。农村经济社会发展出现了前所未有的大好局面。

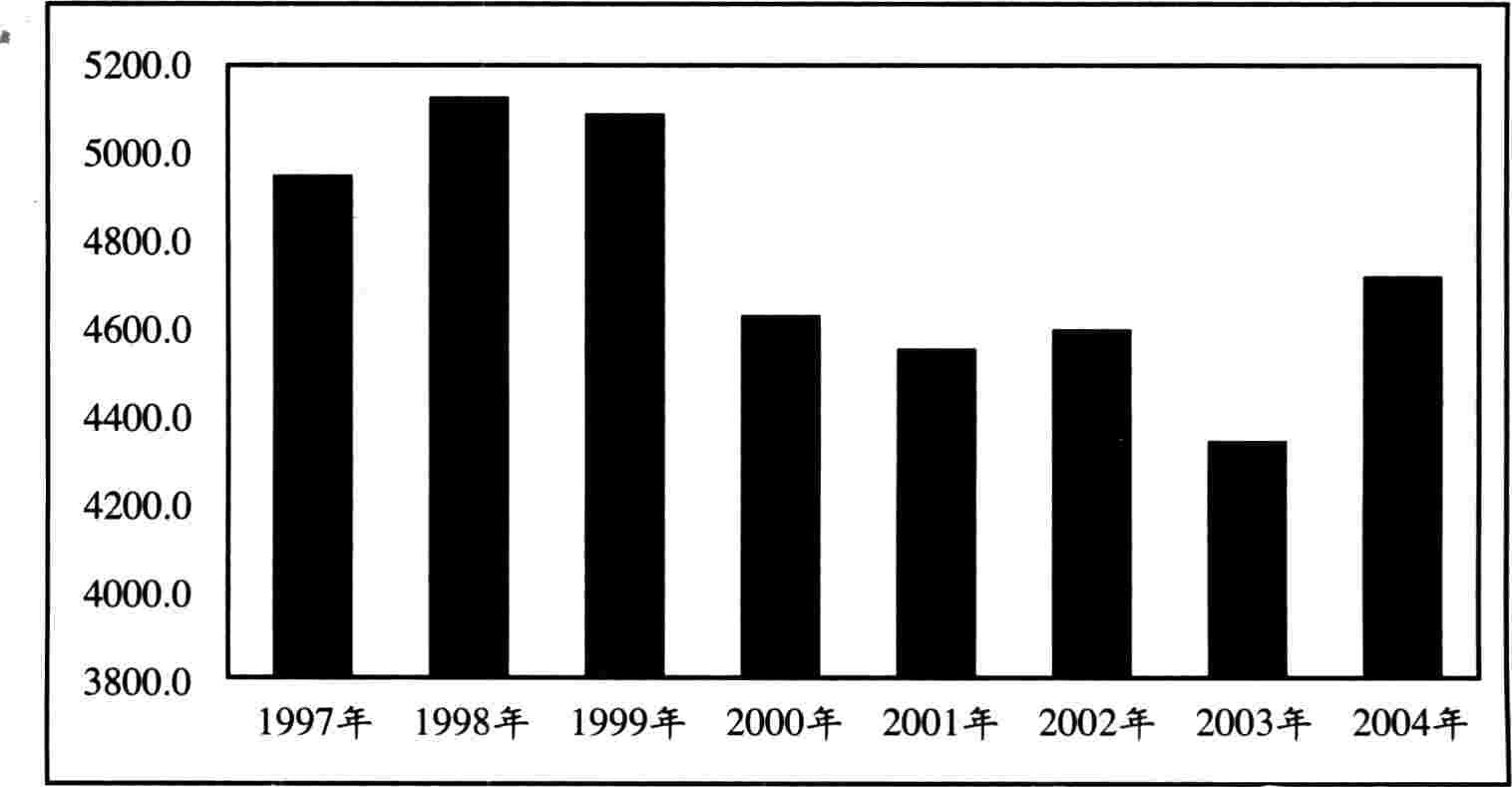

(一)粮食生产出现重要转机。一是全年粮食播种面积走出连续5年减少的低谷,总面积超过1亿公顷,比上年增加267万公顷,其中:早稻播种面积593万公顷,比上年增加34万公顷,增长6.1%;秋粮种植面积比上年增加200多万公顷。二是2004年全年粮食产量为4695亿公斤(见图一),增产388亿公斤,增长9%,扭转了1999年以来连续5年下降的局面,是新中国成立55年来的第五个高产年,也是粮食增产最多的一年。粮食平均亩产308公斤,比上年增长6.6%。其中,夏粮产量在播种面积减少、返青苗情不好的情况下,通过加强管理,单产水平比上年提高7.3%,达到平均亩产268公斤,实现产量1010.5亿公斤,比上年增产46.5亿公斤,增长4.8%;早稻产量321亿公斤,比上年增加26亿斤,增长8.8%。

图一:1997~2004年粮食产量情况 单位:亿公斤

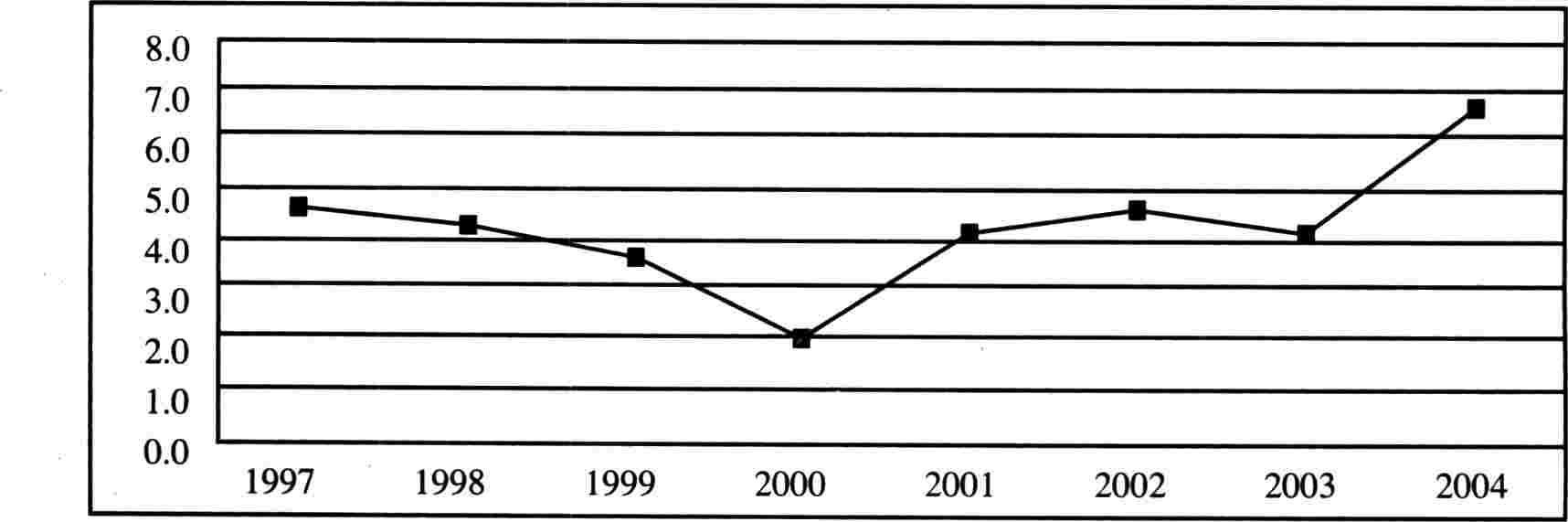

图一:1997~2004年粮食产量情况 单位:亿公斤(二)农民增收出现可喜变化。2004年农民人均纯收入达到2936元,比上年增长6.8%,是1997年以来增长最快的一年(见图二)。农民增收的主要因素,首要是农产品产量增加,价格全面回升。2004年,粮食价格上涨26.4%,肉禽及其制品上涨17.6%,蛋上涨20.2%。二是农民转移性收入大幅增长,政策性因素成为农民增收中一大亮点。仅“两免三补”政策可使农民人均直接增收50元,拉动2个百分点左右。三是宏观经济环境稳定,农民外出务工就业权益日益受到重视,特别是清理拖欠农民工工资工作力度加大,农民外出就业人数增加,继续推动农民非农收入增长。

图二:1997~2004年农民收入增长率情况

图二:1997~2004年农民收入增长率情况(三)农业产业结构调整逐步趋优。2004年,在粮食出现恢复性增长的同时,不断深化农业结构的战略性调整,农业生产全面协调发展。除糖料外,其他主要农产品均保持增长的势头。棉花产量达632万吨,比上年增长40%;油料3057万吨,增长8.8%;肉类总产量7260万吨,增长4.7%;水产品产量4855万吨,增长3.2%。同时,优质农产品比例和食用农产品质量安全水平进一步提高。

(四)农村社会事业发展得到重视,城乡统筹发展战略开始实施。2004年,中央和地方各级政府都加大对农村教育、卫生、文化方面的支持,农村社会事业发展得到加强。同时,一些地方还根据当地实际,制定、采取了一系列城乡统筹发展的政策措施,探索建立农村最低生活保障制度和养老保险制度。城乡经济社会统筹发展已经初显端倪。

二、财政在加强宏观调控、支持“三农”工作中发挥重要作用

2004年,“三农”工作在宏观调控中得到加强,体现在财政上,不仅用于“三农”的资金投入绝对量最多,资金投入的增长幅度也是近年来最高。更重要的是贯彻落实科学发展观,财政支持“三农”的指导思想和支持方式发生了重要的变化,这种变化从某种程度上讲,改变了国家与农民之间传统的利益分配格局,对促进城乡统筹发展、实现全面建设小康社会战略目标,具有重要意义。

(一)财政支持“三农”工作的重点。一是促进粮食增产和农民增收。除实施“两减免、三补贴”政策外,国家财政调整了农业综合开发的投入政策;增加了农业综合开发投入;进一步加大对农村劳动力转移就业培训的支持力度,实施了劳动力转移就业培训的“阳光工程”;进一步增加了对农业科技推广的投入,加大了对农业产业化和农民专业合作组织的支持;配合有关部门,继续清理各项不合理的收费和政策,进一步改善农民外出进城务工的环境等。二是继续支持农业农村基础设施建设、生态建设和农业抗灾救灾。2004年,中央财政投入741亿元用于农业农村基础设施建设,特别是加大了对农村“六小工程”的投入,改善了农业农村生产生活条件;继续支持重点林业生态工程建设,中央财政投入404亿元用于天然林保护、退耕还林等工程建设和森林生态效益补偿,保护生态环境;全力以赴支持防汛抗旱、防治禽流感和其他动物疫情等抗灾救灾工作,继续安排农业税特大灾歉减免。中央财政用于特大防汛抗旱、禽流感防治、农业税灾歉减免补助和其他农业抗灾救灾的资金45亿元。三是不断加大对农村社会事业发展和扶贫开发的支持。2004年,中央财政安排扶贫资金122亿元,实施扶贫“到村到户”,支持扶贫开发“整村推进”。落实新增教育、卫生、文化等支出主要用于农村的政策,投入资金138亿元。启动西部地区农村教育“两基”攻坚计划,继续支持实施农村中小学危房改造、远程教育示范工程和农村贫困家庭义务教育“两免一补”,支持新型农村合作医疗试点和农村医疗救助,加强农村公共卫生体系建设。四是支持农村深化改革,完善农村市场经济体系。包括农村税费改革和相关配套改革、农村金融体制改革、农产品特别是粮食流通体制改革等。

(二)财政支持“三农”工作的四大特点。一是财政增加投入最多。2004年中央财政用于“三农”的支出2626亿元,比上年增长22.5%,不仅投入的绝对数量最多,增长幅度也最高。二是财政政策落实到位最快。“两减免、三补贴”政策、其他促进农民增收的政策,大都按照中央的要求,在2004年上半年得到及时地贯彻落实,10月底以前,所有资金基本拨付完毕。三是农民直接受益最多。初步计算,2004年的中央财政支农支出中,农民直接受益的比重达到36%,比上年提高了近9个百分点。农民由于政策因素当年人均增收约50元,粮食主产区农民增收更多。四是政策效果最好。由于各项政策作用直接,导向明确,落实进度快,产生了很好效果,调动了农民的积极性,不仅促进了粮食增产和农民增收“双增”目标的实现,而且为宏观调控措施的顺利实施奠定了基础。社会各界特别是农民对政策实施结果普遍满意。

(三)财政支持“三农”工作的指导思想和方式发生重大转变。一是“让公共财政的阳光逐步照耀农村”成为新时期财政支持“三农”的重要指导思想。这个指导思想与农业“重中之重”的认识、“城乡统筹发展”的方略、“多予少取放活”的方针等构成了新时期解决“三农”问题的全新理念体系。二是“两减免三补贴”政策彻底打破了国家与农民之间的传统的“取予”关系格局。2004年首次出台的“两减免三补贴”政策,不仅宣告了延续上千年的“皇粮国税”历史的终结,而且使国家与农民之间的利益分配关系发生了本质性变化,同时昭示了“城市支持农村、工业反哺农业”的开始。三是按照科学发展观的要求布局财政支持“三农”的各项政策。新的财政支持“三农”政策体系,强调以人为本,突出协调发展,围绕农村全面小康建设战略,以促进农民增收和确保国家粮食安全为重点,把支持农业生产与加强生态建设:支持农村经济与发展农村社会事业和繁荣农村与加快城市化结合起来。政策布局逐步朝着促进“五个统筹发展”方向进行调整。四是直接补贴农民成为财政支持“三农”新的重要支持方式。政府直接补贴农民,不仅显著提高了农民直接受益的程度,而且政策导向明确,激励效应大大增强。这些带有根本性的转变,对于推动城乡二元结构转变、破解“三农”难题,对于构建公共财政体制、完善公共财政理论建设,对于积累丰富宏观调控经验、加强对农业的支持保护,具有多方面的积极意义。

但是,面对新情况、新形势,现行的财政支持“三农”政策体系也存在一些比较突出的问题。一是加强财政支持“三农”力度与发挥市场机制基础调节作用还没有形成有机的对接。二是如何从体制、机制上发挥农民的主体作用、明确地方政府在发展粮食生产和农村经济的职责、调动地方政府“重农抓粮”的积极性还需要进一步研究。三是现行各项财政支持“三农”政策资源如何整合还有待于进一步协调。

(财政部农业司供稿,张岩松、魏维执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号