当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2004年卷 > 中国财政年鉴2004年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2004年卷 > 中国财政年鉴2004年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

2003年,经全国人代会批准的国债发行规模为6404.26亿元,实际发行国债6403.53亿元。其中,外债实际发行10亿美元全球债和4亿欧元债(折合人民币为120.68亿元);内债实际发行6282.85亿元。2003年兑付到期国债本金2952.23亿元,其中内债2876.57亿元,外债75.66亿元;兑付国债利息982.18亿元,其中内债947.05亿元,外债35.13亿元。

一、政府内债

(一)国债发行情况。

1.凭证式国债发行。2003年凭证式国债计划分3期发行2000亿元。在实际执行中,由于记账式国债发行受到市场环境变化的较大冲击,发行遇到了阻力,财政部根据报经国务院批准的《关于2003年11~12月国债发行方案的请示》,减少了记账式国债的计划发行额度,相应调增凭证式国债发行,凭证式国债实际发行了4期,完成2504.6亿元。

2.记账式国债发行。2003年记账式国债计划分16期发行4279亿元。在实际执行中,由于部分额度调整到凭证式国债发行,实际发行了13期,完成3778.25亿元。全年记账式国债发行分阶段情况:

第一阶段为2003年1至8月中旬。这段时间市场利率虽有小幅波动,但整体看较为平稳,记账式国债发行工作比较顺利。截至8月中旬,记账式国债共计发行2469.66亿元,完成全年记...

2003年,经全国人代会批准的国债发行规模为6404.26亿元,实际发行国债6403.53亿元。其中,外债实际发行10亿美元全球债和4亿欧元债(折合人民币为120.68亿元);内债实际发行6282.85亿元。2003年兑付到期国债本金2952.23亿元,其中内债2876.57亿元,外债75.66亿元;兑付国债利息982.18亿元,其中内债947.05亿元,外债35.13亿元。

一、政府内债

(一)国债发行情况。

1.凭证式国债发行。2003年凭证式国债计划分3期发行2000亿元。在实际执行中,由于记账式国债发行受到市场环境变化的较大冲击,发行遇到了阻力,财政部根据报经国务院批准的《关于2003年11~12月国债发行方案的请示》,减少了记账式国债的计划发行额度,相应调增凭证式国债发行,凭证式国债实际发行了4期,完成2504.6亿元。

2.记账式国债发行。2003年记账式国债计划分16期发行4279亿元。在实际执行中,由于部分额度调整到凭证式国债发行,实际发行了13期,完成3778.25亿元。全年记账式国债发行分阶段情况:

第一阶段为2003年1至8月中旬。这段时间市场利率虽有小幅波动,但整体看较为平稳,记账式国债发行工作比较顺利。截至8月中旬,记账式国债共计发行2469.66亿元,完成全年记账式国债发行计划的57.7%。

第二阶段为2003年8月下旬至10月底。8月23日中国人民银行宣布提高商业银行存款准备金率政策后,市场利率水平明显上升:银行间市场7天回购利率由8月上旬2.15%,升至9月底的3.24%;央行票据3个月、6个月利率也从8月中旬的2.35%和2.41%,上涨至10月1日后的2.72%和2.91%。受短期利率上涨影响,中期利率水平也出现了较大升幅,此阶段国债3年期利率平均上涨了40至60个基点,7年期利率上涨了100个基点。市场利率水平大幅上升导致国债价格全面下跌,上证国债指数由8月25日101.47点最低跌至10月17日的97.33点,累计跌幅达4.08%,银行间市场和交易所市场两市的国债市值损失约500亿元。受其影响,财政部记账式国债发行工作遇到很大困难。9月17日在交易所市场通过招标发行的10年期记账式(八期)国债出现流标,当期国债计划发行240亿元,招标利率上限为3.27%,实际筹资额仅为160.52亿元,流标比例接近1/3。同时,财政部原定于9月底在银行间市场发行的3年期记账式(九期)国债,由于发行前市场利率已经超过国务院授权的3年期国债利率上限值而推迟发行。

第三阶段为2003年11至12月。针对9月、10月市场变化和国债发行工作中遇到的困难,财政部向国务院上报了《关于2003年11~12月国债发行方案的请示》,建议调整国债发行方案:减少记账式国债发行额度600亿元,相应调增凭证式国债发行额度;同时,适当放宽部分期限国债的利率控制上限值。经国务院批准,财政部将余下的928.06亿元记账式国债任务分4期完成发行。

2003年国债发行中主要问题有:一是国债发行期限结构不尽合理。记账式国债的发行期限偏长,按照全年各期限国债发行额加权计算的平均发行期限为7.3年,不适应市场的需求,也不利于降低财政筹资成本。二是凭证式国债发行渠道不畅。主要原因是投资者提前兑取风险完全由承销银行承担,发行国债后储蓄额明显下降影响基层单位考核指标等,致使发行中存在大量国债等待发售而投资者购买需求却不能得到有效满足的现象。

(二)国债管理改革。

在2003年国债发行中,面对市场存在的较大困难,为确保全年发行任务完成,财政部在中国人民银行和证监会等部门的积极支持和配合下,采取了一系列改革和创新措施:

1.完善承销团制度,强化成员义务。在2003年承销团组建中,明确区分了甲、乙类成员,进一步引进竞争机制,提高了国债承销积极性。按照组建办法规定,甲类成员承担更多的承销义务并享有相应权利,促使实力较强的机构能够更快地成长并发挥更大作用,有利于为推出做市商制度培养机构;同时,规定了各成员的最低投标限额,对国债顺利发行建立了制度保障。

2.发行基准期限国债,建立收益率基准。2003年财政部首次实现7年期基准期限国债的发行,为发行其他基准期限国债探索了经验,为建立真实、可靠的收益率曲线奠定基础。

3.进一步推动国债市场的统一进程。首先通过不断加大跨市场发行国债力度,逐步实现银行间市场和交易所市场国债品种的统一,2003年跨市场发行记账式国债1523亿元。其次努力提高跨市场国债交易效率,《跨市场国债转托管管理办法》的发布与实施,明确了进行转托管业务各方的责任和义务,规范了跨市场国债转托管交易行为,为不断提高跨市场国债转托管效率的同时,实现国债统一托管的理想目标奠定基础。

4.公布基准期限国债以及主要期限国债的年度发行计划。2003年,在2000年实现公布银行间债券市场季度发行计划的基础上,实现了对基准期限国债以及主要期限国债年度发行计划的提前公布,提高了国债发行公平与公正性,方便了投资者合理调度、安排资金。

5.扩大柜台交易试点工作。2003年,财政部在上年推出银行间市场国债柜台交易试点的基础上,进一步扩大了柜台交易试点工作范围,通过增加柜台交易品种和扩大试点地区,进一步发挥柜台交易在国债发行以及交易中应有的作用,同时结合对柜台交易商培育工作,为下一步推出国债做市商制度积累了经验。

(三)国债管理研究。

2003年财政部在确保国债发行任务完成的同时,在国债管理前瞻性研究方面做了大量工作,为进一步提高国债管理水平,推动国债市场深化发展,在制度上和理论上进行准备:

1.修订《国债条例》。2003年,财政部开始重新对1992年颁布的《国库券条例》进行修订。经过与专家、市场人士以及有关部门管理人员进行座谈、讨论,《国债条例》修订工作完成了第四稿。

2.研究开发国家债务监控体系。1998年实施积极财政政策以后,我国国债负担水平增长较快,同时隐性的、或有的债务问题也日益突出,为确保财政可持续发展,做到对国家债务状况有清楚的认识,从2002年开始,财政部同中国科学院合作共同研究开发国家债务监控体系,在研发过程中摈弃现行的简单指标比较方法,将国家债务放入整个宏观经济体系中进行考察,结合国情得出国家债务风险评价,为国债政策、财政政策的制定提供可靠依据,此项工作2003年基本完成。

3.结合市场成熟状况,研究新的交易方式。国债市场现有的交易方式只有现券和质押式回购两种方式。为满足投资者多样化的交易需要,财政部结合市场发育状况,从2002年开始研究推出新的交易方式,2003年制定了关于开展国债买断式(即开放式)回购交易以及远期交易的通知,为实现稳步建立期货市场目标摸索经验、奠定了基础。

4.研究国债余额管理问题。我国自1981年恢复国债发行以来,一直实行国债规模年度发行额管理方式。随着国债市场不断发展,这种方式成为灵活地进行国债管理以及开展国库现金运作的制约障碍。为了改变这种状况,2003年,财政部借鉴国际惯例并结合我国国债管理实践需要,向国务院提出了改国债年度发行额管理为国债余额管理的意见和具体的实施建议。

5.积极参加债券市场发展问题的国际间合作。我国加入WTO以后,有关债券市场发展问题的国际间合作日益增多,一些国际金融组织纷纷提出与中国加强合作研究中国债券市场。2003年,财政部积极参加了各项国际间合作活动,对我国国债市场发展状况进行了宣传,并积极谋求国际上在债券市场发展方面的技术和资金支持。

二、主权外债

(一)国外债券管理。

1.认真做好主权信用评级准备工作。认真组织标准普尔评级公司、穆迪评级公司和惠誉评级公司对我国主权信用的年度复评工作。在复评之前,主动与3家评级公司协商其需要了解的内容,并根据外方要求,积极与有关部门联系,组织协调好复评会议。经过各方的共同努力,2003年10月,穆迪公司将我国主权信用评级从A3提高到A2,为我国主权外债的顺利发行创造了有利条件。

2.顺利完成主权外债发行工作。抓住美国利率处于历史低位的有利时机,为兼顾美、欧、亚各地区投资者的需求,财政部成功发行了美元和欧元双币种债。其中:美元全球债10亿美元,期限为10年;5亿美元等值欧元债,期限为5年。财政部路演宣讲团分两组分别在美国与欧洲进行路演,受到全球投资者的热烈响应,订单超过发行额的2倍以上,以历史上的最低成本顺利完成了外债发行任务。

(二)外国政府贷款管理。

1.积极利用优惠外资,推进双边财政合作关系。2003年,财政部针对各个贷款国对华发展援助政策的不同特点,抓好与重点国别合作、推进重点项目的同时,注重全面巩固和推进与贷款国双边财政合作关系的发展。2003年3月,与日本国际协力银行签署了2002年度日元贷款协议,项目13个,贷款金额1212亿日元,此外还举行了2003年度日元贷款中日政府事务级会谈,非正式向日方提出了后两年的备选项目清单。2003年其他贷款国别政府贷款生效额约5亿美元,新生效项目共30个。2003年共组织举行了10多次双边财政合作会议和工作会谈,接待国外政府代表团和评估团20余次。

2.促进贷款项目实施,支持中西部地区经济建设。2003年,根据地方财政部门的申请,经财政部与国家发改委协商,204个项目(金额近7.65亿美元)新列入外国政府贷款项目备选清单。项目涉及工业、农业、文化教育、医疗卫生、交通运输、城市建设、环境保护、扶贫等各个方面和领域,支持和促进了我国社会事业的全面进步和经济建设的快速发展。经过多方努力,芬兰、西班牙、奥地利、以色列、科威特、沙特等国家出现了多年未见的项目储备充足的局面。由于备选项目充足,工作到位,外国政府贷款项目的执行率得到很大提高。配合国家西部大开发战略,外国政府贷款项目70%面向中西部地区,特别是在基础设施、生态建设、节水农业、环境保护等方面促成了一批项目,切实加大了对中西部地区经济建设的支持力度。

3.制定下发外国政府贷款管理办法,继续做好建章立制工作。财政部根据国家发展改革委员会新的工作方案,下发了限额以下项目新的申报办法,对限额以下项目的管理办法进行调整,并草拟了有关工作规程。此外,还制定下发了《外国政府赠款转赠财务管理办法》和《外国政府赠款转赠会计核算办法》。

4.认真落实财政扣款制度,着力解决债务拖欠问题。一是对2002年度部分地方和中央部门外国政府贷款项目的拖欠实施财政扣款;二是彻底解决了原中国技术进出口总公司等转贷项目划转给进出口银行后的有关还款问题;三是针对进出口银行转贷项目的欠款问题,鼓励和支持各地建立外国政府贷款偿债基金,落实财政扣款制度;四是清理和重组日本政府“黑字还流”贷款拖欠项目,力促有关地方政府和项目单位早日还款或重签协议;五是研究提出解决历史遗留拖欠款问题的总体方案。

三、世界银行和亚洲开发银行贷款

(一)世界银行贷款。

2003年,财政部与世界银行(以下简称世行)完成谈判的贷款总额为14.39亿美元,共计10个项目(见附件1)。为应对2003年上半年“非典”疫情防治,财政部与世行合作启动了“非典”紧急援助项目,为疫情比较严重的省份提供了必要的援助。截至2003年12月底,世行对中国的贷款总承诺额累计超过368亿美元(包括266亿美元硬贷款和102亿美元软贷款),用于支持247个项目,其中约90个项目正在实施之中。世行对中国的贷款项目遍及中国大陆除西藏之外的各省、自治区、直辖市的交通、供水、城建与环保、农业、教育、卫生等各部门。

(二)亚洲开发银行贷款。

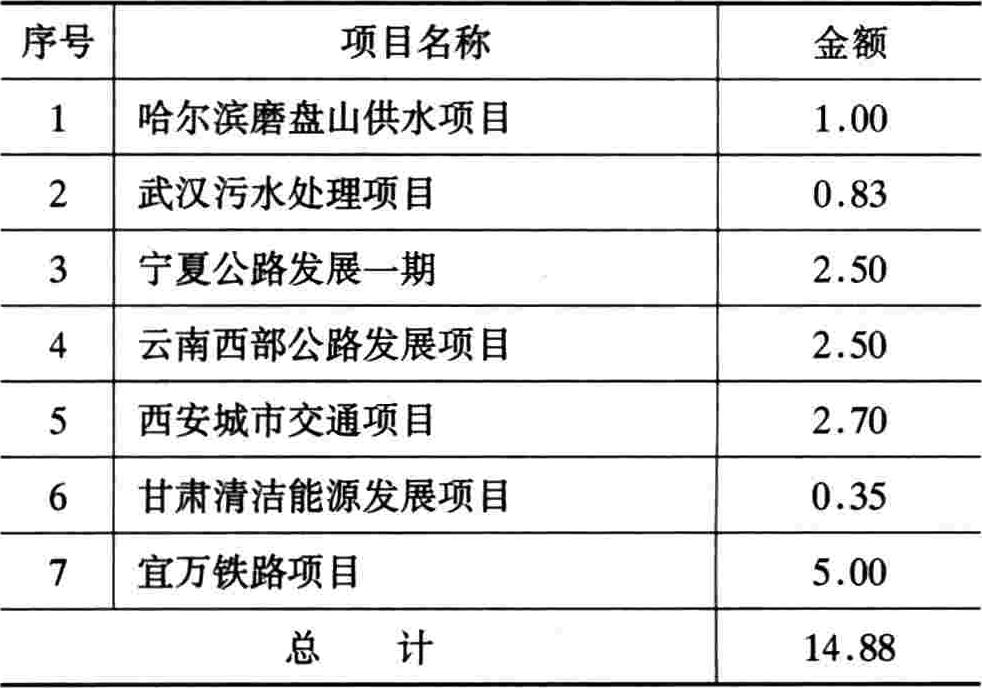

2003年,财政部与亚洲开发银行(以下简称亚行)完成谈判的贷款总额为14.88亿美元,共计7个项目,(见附件2)。截至2003年底,我国利用亚行贷款项目共计101个,贷款总额近135亿美元。利用亚行贷款一直并仍将是我国政府与亚行合作的核心。我国将继续利用亚行贷款服务于经济发展,尤其是支持西部大开发战略和振兴东北老工业基地。同时,中国政府利用亚行贷款的领域也将向社会发展领域有所倾斜。支持农村地区的经济、社会统筹发展,进一步体现国际金融组织贷款的准公共性。

附件1:

2003年完成谈判的世界银行贷款项目统计 单位:亿美元

2003年完成谈判的世界银行贷款项目统计 单位:亿美元附件2:

2003年完成谈判的亚洲开发银行贷款项目统计 单位:亿美元

2003年完成谈判的亚洲开发银行贷款项目统计 单位:亿美元(财政部国库司、金融司、国际司供稿,刘延斌、张天强、刘野樵、马勇、牟婷婷、张岳斌执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号