当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2011年卷 > 中国财政年鉴2011年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2011年卷 > 中国财政年鉴2011年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

按照党的十七大提出的“围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,加快形成统一规范透明的财政转移支付制度”的精神,中央财政从维护国家生态安全、促进生态文明建设的大局出发,在主体功能区规划尚未出台的背景下,从2008年起,额外安排资金,在均衡性转移支付项下,通过明显提高均衡性转移支付补助系数等方式,率先实行国家重点生态功能区转移支付试点。

一、转移支付范围逐步扩大,补助力度逐年加强

2008年,中央财政将天然林保护、青海三江源和南水北调中线等国家重点生态工程所涉及的230个县纳入国家重点生态功能区转移支付补助范围。具体包括青海三江源自然保护区所辖17个县、南水北调中线工程丹江口库区及上游40个县、天然林保护工程区170多个县。在中央对地方均衡性转移支付框架下,中央财政通过提高均衡性转移支付系数和适当考虑地方用于生态环境保护方面的特殊因素等方式,加大对上述地区的转移支付。2008年中央财政对国家重点生态功能区补助总额为60亿元。

2009年,中央财政将“水土保持”和“防风固沙”两大类型,包括黄土高原丘陵沟壑水土流失防治区、广西贵州云南等地喀斯特石漠化防治区、塔里木河荒漠区、阿尔金草原沙漠化防治区、...

按照党的十七大提出的“围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,加快形成统一规范透明的财政转移支付制度”的精神,中央财政从维护国家生态安全、促进生态文明建设的大局出发,在主体功能区规划尚未出台的背景下,从2008年起,额外安排资金,在均衡性转移支付项下,通过明显提高均衡性转移支付补助系数等方式,率先实行国家重点生态功能区转移支付试点。

一、转移支付范围逐步扩大,补助力度逐年加强

2008年,中央财政将天然林保护、青海三江源和南水北调中线等国家重点生态工程所涉及的230个县纳入国家重点生态功能区转移支付补助范围。具体包括青海三江源自然保护区所辖17个县、南水北调中线工程丹江口库区及上游40个县、天然林保护工程区170多个县。在中央对地方均衡性转移支付框架下,中央财政通过提高均衡性转移支付系数和适当考虑地方用于生态环境保护方面的特殊因素等方式,加大对上述地区的转移支付。2008年中央财政对国家重点生态功能区补助总额为60亿元。

2009年,中央财政将“水土保持”和“防风固沙”两大类型,包括黄土高原丘陵沟壑水土流失防治区、广西贵州云南等地喀斯特石漠化防治区、塔里木河荒漠区、阿尔金草原沙漠化防治区、科尔沁沙漠化防治区等10个生态功能区150多个县纳入试点范围,涉及人口4500多万人。参照2008年测算办法,2009年中央财政对国家生态重点功能区的380多个县,通过提高转移支付系数的办法给予补助,并对生态建设和环境保护工作做得好、森林覆盖率最高的福建省给予适当奖励。2009年中央安排此项财政转移支付额达到120亿元。

2010年,《全国主体功能区规划(2010-2020年)》正式出台后,中央财政将其中生态类限制开发区、三江源和南水北调中线水源地等共涉及451个县全部纳入补助范围。2010年在广泛征求地方意见的基础上,中央财政按照“范围扩大、力度不减、重点突出、分类处理”的原则,进一步完善中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法。一是提高限制开发区域(生态类)所属县市的转移支付系数。原则上在确保2009年试点范围内的县市享受转移支付力度不减的前提下,兼顾中央财政的承受能力,考虑生态保护特殊支出及困难程度,适当提高转移支付系数。二是适当体现对国家级禁止开发区域的财政支持。考虑到禁止开发地区的生态环境保护任务较重,根据各省禁止开发区域的面积和保护区个数给予引导性补助,由省级统筹安排用于对所属禁止开发区域生态保护等相关支出。三是给予相关省级政府一定的引导性与奖励性补助。为引导省级政府加大对省内限制开发区域的支持力度,减缓矛盾,参照环境保护部《全国生态功能区划》对部分省给予引导性补助。此外,加大对生态保护比较好的省区奖励力度。2010年国家重点生态功能区转移支付总额达到249亿元。

二、引入绩效考评机制,管理和监督日趋完善

按照国务院总理温家宝“关键在于通过监控评估机制提高资金使用效果”的指示精神,2010年,财政部会同环境保护部等单位,在充分调研并多次征求地方意见的基础上,研究制定了《国家重点生态功能区转移支付办法》(财预[2010]487号,以下简称《办法》)。

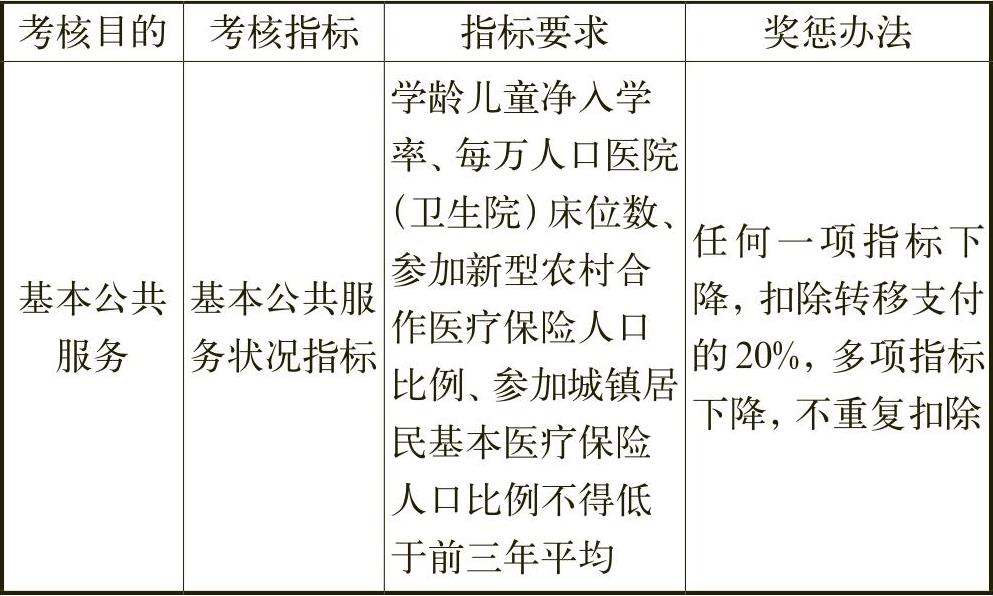

《办法》中,对资金分配、绩效评估、激励约束等提出明确要求。一是自我约束。中央财政进行转移支付资金分配时,对转移支付对象范围的确定、资金分配方法、因素的选择等环节,都进行了严格规定,充分体现规范、公正、透明等理念。二是对省级的要求。要求省级按照规范的方式保证资金足额拨付到相关市县,同时防止省级财政因中央加大对相关市县的补助力度而减少转移支付,出现“挤出”效应。三是监督考评。主要设置生态环境评价指标和基本公共服务状况评价指标两大类指标。四是激励约束。根据考评结果,分别采取相应的奖励与惩罚措施。另外,为了加强社会监督,切实增强地方政府的环境保护意识,每年在媒体上公布资金分配、使用、考评及奖惩情况。

国家重点生态功能区转移支付考评体系

国家重点生态功能区转移支付考评体系

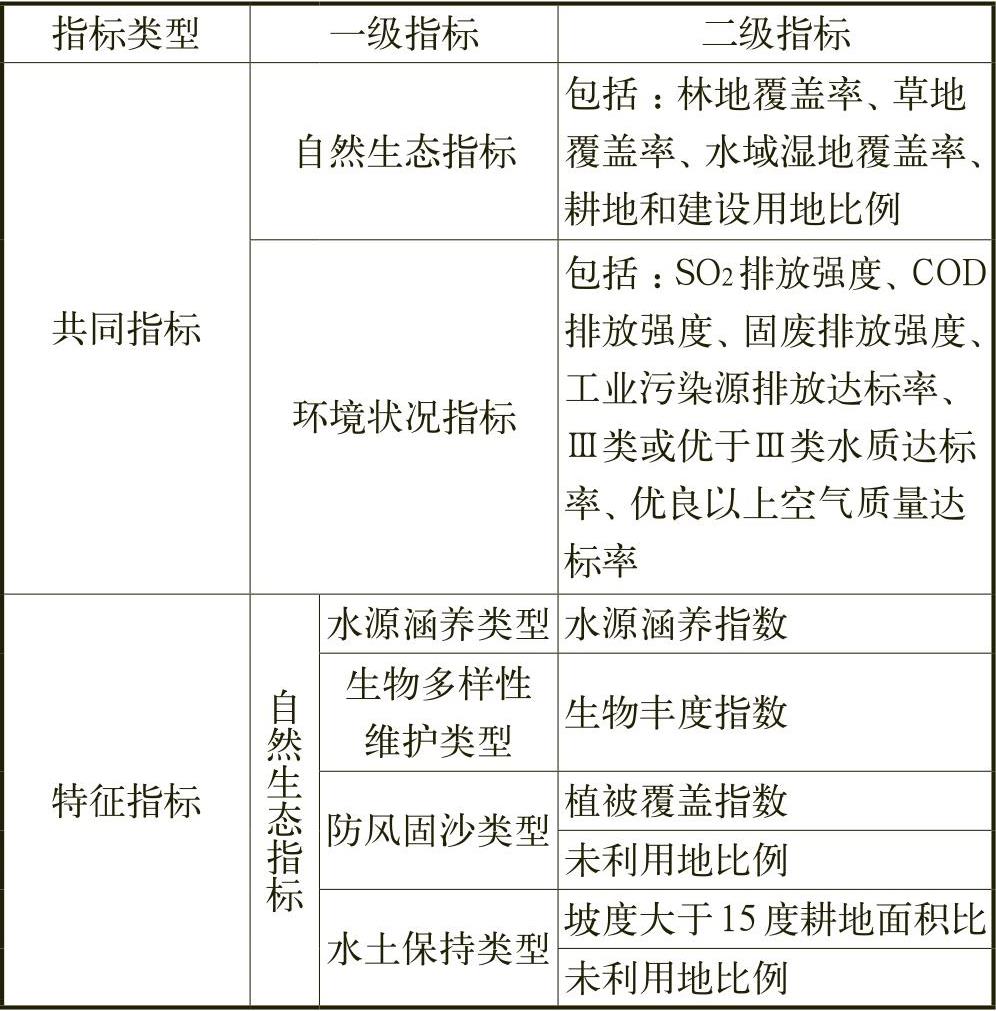

为了上述地区的生态环境保护达到预期效果,财政部与环境保护部共同发布了《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》(环发[2011]18号)。规定采取定期普查、年度抽查以及专项检查相结合的方式,对有关地区环境进行评估。其中,对生态环境明显改善的地区将予以奖励;对非因不可控因素而导致生态环境恶化的地区,暂缓下达部分补助资金,待环境改善后再行下达;对生态环境持续恶化、指标低于基期年水平的地区,下一年不再享受此项补助,待指标恢复到基期年水平时,再重新纳入补助范围。

生态环境指标(EI)体系

生态环境指标(EI)体系三、生态保护意识增强,政策效应初步显现

2008年以来,随着转移支付办法不断完善、补助范围逐步扩大、补助力度逐年增加,中央对地方国家重点生态功能区转移支付在推进生态建设方面的作用日益显现。一是政策信号强烈。每个县平均补助4000万元左右,大大减轻了重点生态功能区市县政府的工业化压力,有效提高了其基本公共服务保障能力,使享受以及不享受补助的地区都感受到中央推进生态建设工作的决心与魄力。二是百姓普遍受益。享受国家重点生态功能区转移支付的人口从2008年的5000多万人,增加到2010年的1.2亿人,全国约1/10的人口直接受益。一方面,地方政府逐年提高对百姓的生态补偿和公共服务水平,另一方面,也为子孙后代保存了生存和发展空间。三是发展观念改变。上述办法使地方政府真正从保护生态环境中得到了实惠,也增强了责任感,有利于地方政府重新审视原有发展思路,在“开发”与“保护”间做出理性选择。

下一步,中央财政将继续完善包括国家重点生态功能区转移支付在内的各项转移支付政策,提高政策的协调性和针对性,加大对地方生态环境建设工作的支持力度,健全财政支持生态环境建设的长效机制,强化激励约束,引导地方政府深入贯彻落实科学发展观,切实转变发展方式,更加关注生态环境,实现人与自然和谐发展。

(财政部预算司供稿,袁继东执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号