当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2024年第11期 > 《中国财政》2024年第11期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2024年第11期 > 《中国财政》2024年第11期文章 > 正文鲁版“绩效立方”:预算绩效管理改革“山东模式”的结构与特色

时间:2024-06-26 作者:山东财经大学财政税务学院|晁毓欣

[大]

[中]

[小]

摘要:

鲁版“绩效立方”:预算绩效管理改革“山东模式”的结构与特色

山东财经大学财政税务学院|晁毓欣

山东省预算绩效管理改革起步于2009年,到2022年已初步建立起全方位、全过程、全覆盖“三维一体”的预算绩效管理体系。整个改革过程可分为三个阶段:第一阶段(2009—2013年)从世行项目绩效评价起步,以项目绩效评价探索为主;第二阶段(2014—2018年)以绩效目标改革和项目绩效评价的规范化为基本特征,从绩效目标的全面覆盖、重点绩效评价范围的逐年递增,逐步向全过程预算绩效管理扩展;第三阶段(2019年至今)围绕“三维一体”预算绩效管理体系建设,全面开展各项改革。

山东预算绩效管理改革的基础与保障

2018年9月,《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(以下简称《意见》)发布,标志着我国预算绩效管理改革从“全过程”阶段走向“全面化”时代。对该《意见》的落实成为山东新一轮预算改革的“启动键”:2019年1月1日,山东省政府同时发布《关于深化省级预算管理改革的意见》、《关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》,提出将绩效理念和方法深度融入“全口径”预算管理全过程,加快构建事前事中事后绩效管理闭环...

鲁版“绩效立方”:预算绩效管理改革“山东模式”的结构与特色

山东财经大学财政税务学院|晁毓欣

山东省预算绩效管理改革起步于2009年,到2022年已初步建立起全方位、全过程、全覆盖“三维一体”的预算绩效管理体系。整个改革过程可分为三个阶段:第一阶段(2009—2013年)从世行项目绩效评价起步,以项目绩效评价探索为主;第二阶段(2014—2018年)以绩效目标改革和项目绩效评价的规范化为基本特征,从绩效目标的全面覆盖、重点绩效评价范围的逐年递增,逐步向全过程预算绩效管理扩展;第三阶段(2019年至今)围绕“三维一体”预算绩效管理体系建设,全面开展各项改革。

山东预算绩效管理改革的基础与保障

2018年9月,《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(以下简称《意见》)发布,标志着我国预算绩效管理改革从“全过程”阶段走向“全面化”时代。对该《意见》的落实成为山东新一轮预算改革的“启动键”:2019年1月1日,山东省政府同时发布《关于深化省级预算管理改革的意见》、《关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》,提出将绩效理念和方法深度融入“全口径”预算管理全过程,加快构建事前事中事后绩效管理闭环系统。当月29日,山东省委省政府印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,提出力争省级用3年时间、市县用5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为开创新时代现代化强省建设新局面提供有力保障。

(一)构建“1+2+N”制度体系,夯实制度根基。山东预算绩效管理改革首先从制度建设入手。颇具特色的“1+2”制度框架为整个改革提供了扎实而稳固的制度基础。其中,“1”指《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,“2”指《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》。该框架聚焦省级部门单位和对下转移支付资金,明确各级政府及各部门、各单位预算绩效管理主体责任,厘清财政与部门绩效管理的职责边界,规范管理流程,使预算绩效管理有章可循、有规可依;同时使各部门、各单位明确干什么、怎么干、达到什么目标和要求,以确保改革横向覆盖所有省级部门和单位,纵向延伸到基层财政和资金使用末梢。在此基础上,出台了一系列具体制度办法,编织成以“全过程、全方位”为骨架、“全覆盖”为血肉的预算绩效管理“1+2+N制度网”。随着改革的深入推进,这张“网”织得越来越细密,“N”的取值范围也持续扩大。到2024年初,省级已构建起“1+2+33”的预算绩效管理制度体系,指导各市县出台相关制度办法、工作规程等1400多项,改革的规范性程度越来越高。

(二)制定行动方案,明确改革时间表与路线图。在改革推进过程中,省级率先出台《山东省省级预算绩效管理三年行动方案(2019—2021年)》,明确了省级各部门的职责分工、以及完成任务的时间表、路线图,并专门建立起省财政组织协调、部门主责实施的工作协同推进机制,将部门推进落实情况纳入省直部门预算管理绩效综合评价范围,同时建立工作督导机制,进一步压实部门绩效管理主体责任,形成强大的改革合力。这种做法对市县改革的推进起到较好的示范作用。

(三)完善机构设置,强化专职人员队伍建设。在机构和人员配置方面,山东省、市、县三级均已建立健全预算绩效管理专门机构,专职人员队伍已超过400人,成为预算绩效管理改革的中坚力量。省市两级先后成立绩效评价专职机构,绩效评价专业人员达900多人。

(四)着力培育第三方机构,规范预算绩效服务市场。在第三方机构和绩效服务市场管理方面,2014、2018、2020年先后三次专门出台工作规程,对第三方机构边培养、边扶持,对绩效服务市场边培育、边规范,目前向山东省、市、县提供绩效服务的第三方机构超过140家,专业人员近3300人。

山东预算绩效管理改革的关键与重点

(一)聚力关键环节,建立全周期预算绩效管理体系。省级改革围绕事前、事中、事后三个关键环节,从绩效目标、事前绩效评估,经预算、绩效“双监控”,到事后绩效评价,将绩效理念和方法融入预算管理各环节,又将各阶段产生的绩效信息进行反馈、运用,形成完整的预算绩效管理周期,事前强调绩效与决策的融合,对新增项目开展事前绩效评估;事中重视预算执行与绩效目标的“双监控”,并对重点项目重大政策实现全周期跟踪问效;事后通过重点评价客观反映、深入沟通项目绩效,并将绩效信息用于预算资源分配、完善政策、改进管理、报告与公开等方面。通过三个环节的合力作用,绩效管理在提升财政资金使用效益、优化财政支出结构等方面的作用日益显现。

(二)聚焦关键层次,打造预算绩效“金字塔”。省级改革以项目绩效评价为起点,从政策到部门整体和一级政府财政运行逐层推进,整个工程犹如建设一座“绩效金字塔”:首先,构建全生命周期的项目政策绩效管理机制,夯实绩效“塔基”;其次,全面探索部门整体预算绩效管理机制:从建立部门整体绩效目标体系入手,对部门使用各类资金所应达到的效果,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等多个维度进行反映,建造绩效“塔体”;最后,启动政府财政运行综合绩效评价,使绩效“塔尖”跃然挺出。

(三)建设预算绩效指标标准体系,使改革有标可依。绩效指标和标准体系建设是决定预算绩效管理改革质量的“关键核心”。山东省按照全面覆盖、共建共享、科学实用、动态调整的思路,坚持“高标准规划、高质量建设、高效率推进”,基本建成由部门整体绩效指标体系和支出政策(项目)绩效指标体系两大类组成的绩效指标体系框架。其中,支出政策(项目)绩效指标体系由共性绩效指标体系与基于38项专项资金的分行业分领域绩效指标体系组成,覆盖“三本预算”(一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算)。该体系全部嵌入预算管理一体化系统,向省直部门和部分市县财政部门开放,使改革从此有“标”可依。因此,标准化成为预算绩效管理“山东模式”的一大特色。

(四)探索成本绩效管理,强化绩效根基。针对项目绩效决策中成本——收益分析这一难题,2021年起,省级和济南、临沂、菏泽等市开展全成本绩效管理探索。从“核成本”到“评绩效、出定额”到“调机制、促管理”,采用环环相扣的方式,探索不同行业通过强化成本管理促进绩效管理的途径。2022、2023年相继出台《关于开展成本预算绩效管理的实施意见》、《山东省省级项目支出成本效益分析工作规程》,将“34号文”关于“强调成本效益”的要求具体化为可落地的制度规范。

山东预算绩效管理改革的成效与特色

(一)“三维一体”的预算绩效管理体系彰显全面性规范性特色

一是时间维度——全周期预算绩效管理闭环基本形成。建立全周期绩效管理体系是我国实施全面预算绩效管理的基本要求。“山东版”采用了分阶段、分模块“施工”的建设方式,各阶段主要内容如图1所示。

图1 山东全周期预算绩效管理体系建设过程

二是空间维度——全方位预算绩效管理格局初步形成。按照全面实施预算绩效管理的要求,山东省级预算绩效管理的实施对象已经从项目扩展到政策、部门整体绩效,从转移支付资金绩效扩展到政府财政运行综合绩效,全方位预算绩效管理体系正在形成。

三是资金维度——全覆盖的预算绩效管理体系基本建成。“1+2+N”制度体系已覆盖一般公共预算和政府性基金预算,预算绩效管理体系的“核心功能区”已经建成;同时也已展开对部分社保基金(失业保险基金)、国有资本预算、政府和社会资本合作项目、专项债资金、股权投资基金等多个领域开展了绩效评价的探索和试点。具有“4+X”结构特征的预算绩效化范围处于不断扩展之中。

综上,符合“全方位、全过程、全覆盖”要求、彰显“山东特色”、“三维一体”的预算绩效管理体系可以表示为图2,简称鲁版“绩效立方”。

(二)规范的绩效信息利用机制铸就激励约束“双刃剑”

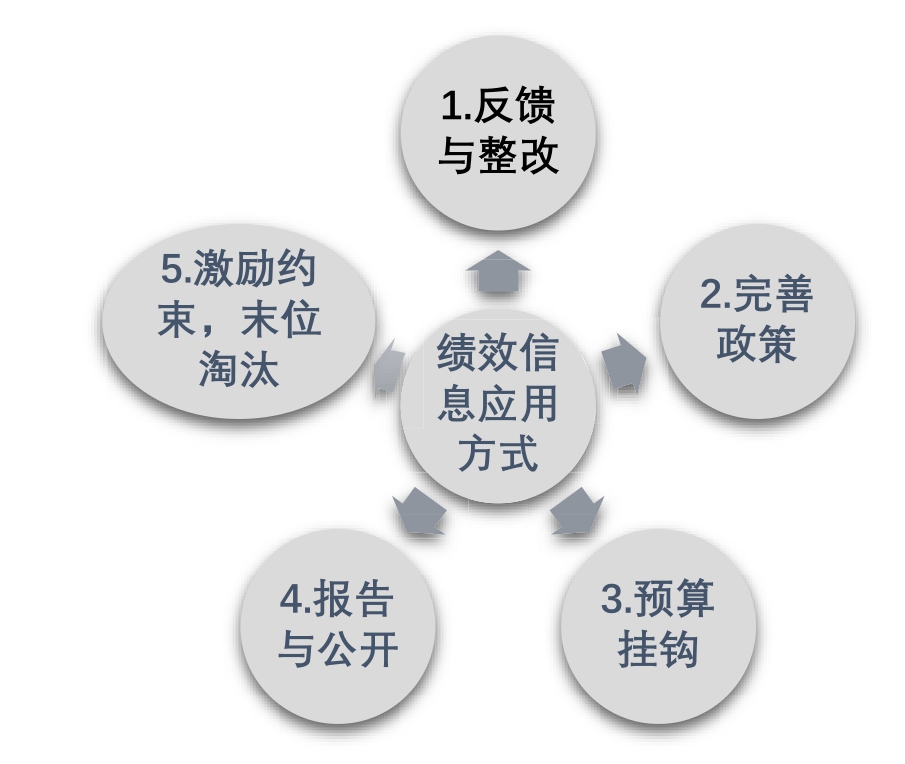

在绩效信息利用方面,《山东省省级预算绩效管理结果应用暂行办法》明确规定三类预算绩效管理责任主体可分别采用反馈与整改、完善政策、与预算挂钩、报告与公开、激励约束等方式利用绩效信息(如图3所示),以提高财政资源配置效率和使用绩效。可见,通过绩效与预算资源配置、绩效与部门工作考核的双重挂钩机制,以及绩效信息的报告和公开机制,绩效激励与约束的“双刃剑”已然铸就。2023年出台的《山东省省级财政项目支出绩效评价末位淘汰制实施细则(试行)》给“双刃剑”的约束功能进一步增加了威慑性“光芒”。

图2 鲁版“绩效立方”结构图

图3 预算绩效信息利用方式

例如,高校预算拨款制度由原来的“学生定额拨款+项目拨款”管理模式调整为“基础拨款+绩效拨款+竞争性项目拨款”模式,实现“3个三分之一”的资金配置结构,引导支持高校提高水平、争创一流。再如,在科研创新绩效评价与结果应用方面,对开展自然科学及工程技术领域研究的省属科研院所,主管部门将创新绩效评价结果作为加强所属科研院所管理的重要依据。

山东省财政厅供图

同时,预算绩效信息的利用正在从财政部门向监督部门扩展,改革效果正在不断深化。《山东省政策绩效和财政绩效审计三年行动计划(2021—2023年)》提出,审计机关将开展绩效评价结果运用审计,推动将评价结果作为预算资源配置、政策调整和管理改进的重要参考。因此,绩效审计将成为绩效评价工作质量的有效约束机制。

(三)持续创新的绩效协同机制凝聚各方改革合力

“绩效共治”是山东省预算绩效管理改革的鲜明特色。形式多样且不断创新的绩效协同机制是助推山东预算绩效管理改革实践持续深入而且不断拓展的保障。同级各类主体之间的协同机制属于横向协同,在实践中表现为财政——审计、财政——人大之间的双主体协同、以及在此基础上形成的各种多主体协同模式;各级财政纵向之间、各级预算部门纵向之间、与第三方机构和各类专家之间形成复杂多样的纵横双向协同机制;同时,独具特色的政产学研协同创新机制则有助于在更高层次上实现理论与实践、改革与育人等多重目标的统一。参与“绩效共治”的主体具有多元性,包括政府部门(包括财政、预算部门单位)、监督部门(包括人大、政协、审计、纪检监察、组织、编制等)、各类提供绩效管理服务的第三方机构和社会公众四大类;其参与动机主要体现为政府部门的管理动机、监督部门的监督动机、服务主体的盈利动机和社会公众的受益与监督动机。

(四)绩效信息透明度逐年提高

自2016年度决算开始,山东实现了预算绩效信息四个“首次”公开:一是首次通过省财政厅门户网站公开25个绩效评价报告;二是首次向人大提报绩效评价报告;三是首次在部门决算中公开绩效信息;四是首次向人大报送绩效目标。2019年起,重点项目重大政策绩效目标公开、绩效目标与绩效评价结果随预决算公开实现正常化。同时,各市县在绩效公开方面也纷纷展示自己的特色。

依靠多样化的绩效协同机制,山东已基本建成“三维一体”的预算绩效管理体系,形成比较规范的绩效激励约束机制,绩效信息透明度也在逐年提高。全面化、规范化、公开化、协同化、“双刃剑”成为预算绩效管理“山东模式”的鲜明特色。

责任编辑 李艳芝

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号