当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2018年第02期 > 财务与会计201802文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2018年第02期 > 财务与会计201802文章 > 正文新修订政府补助准则若干实务问题探析

时间:2019-08-22 作者:潘晓姿

[大]

[中]

[小]

摘要:

《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称新准则)于2017年6月12日正式实施。新准则的修订亮点主要包括四个方面:明确了政府补助与政府资本性投入、营业收入的区分原则;在原准则总额法的基础上引入净额法的会计处理选择;要求根据是否“与企业日常活动相关”确定政府补助的损益项目归属;补充规定了财政贴息的会计处理。这些修订旨在切实解决我国企业政府补助相关会计实务问题,提高会计信息质量。然而笔者认为,修订后的部分内容在具体理解和操作层面存在不够明晰之处,可能会在具体执行过程中引发争议。

一、政府补助“与日常活动相关”和“与日常活动无关”的判断

新准则第十一条规定:“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。”由于新准则未对“日常活动”作出具体界定,实务中对于一项政府补助是否“与日常活动相关”,存在不同的理解。

关于日常活动的认定,笔者认为可以参照《企业会计准则——基本准则》和现行《企业会计准则第14号——收入》应用指南中已明确的标准:日常活动“是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之...

《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称新准则)于2017年6月12日正式实施。新准则的修订亮点主要包括四个方面:明确了政府补助与政府资本性投入、营业收入的区分原则;在原准则总额法的基础上引入净额法的会计处理选择;要求根据是否“与企业日常活动相关”确定政府补助的损益项目归属;补充规定了财政贴息的会计处理。这些修订旨在切实解决我国企业政府补助相关会计实务问题,提高会计信息质量。然而笔者认为,修订后的部分内容在具体理解和操作层面存在不够明晰之处,可能会在具体执行过程中引发争议。

一、政府补助“与日常活动相关”和“与日常活动无关”的判断

新准则第十一条规定:“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。”由于新准则未对“日常活动”作出具体界定,实务中对于一项政府补助是否“与日常活动相关”,存在不同的理解。

关于日常活动的认定,笔者认为可以参照《企业会计准则——基本准则》和现行《企业会计准则第14号——收入》应用指南中已明确的标准:日常活动“是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的活动”。基于该定义,日常活动主要包含企业从事主营业务和其他业务的经常性活动,企业为完成其经营目标组织经营和管理的经常性活动,以及在销售商品或提供劳务过程中从事的经常性活动;而企业处置固定资产、无形资产等活动,不是企业为完成其经营目标所从事的经常性活动,不属于日常活动。

换言之,在企业利润表中,日常活动通常产生营业收入、营业成本、管理费用及销售费用等,形成“营业利润”。同时,笔者理解,日常活动应具有经常性、持续性的特征,如主营业务收入、主营业务成本,以及管理费用和销售费用中的人员薪酬、业务招待费、差旅费、运费等;而一些偶发性的明细项目反映的企业经济活动,即使在构成“营业利润”的损益项目中核算,也不能视为日常活动。

一项政府补助“与日常活动相关”还是“与日常活动无关”,主要基于该项政府补助的指定用途是否属于日常活动进行判断。比如,税收返还(不包括增值税出口退税)、科研补助、人才补贴等政府补助,其指定用途往往构成日常活动,相应地,该类政府补助项目通常“与日常活动相关”。而企业上市奖励、中小企业扶持基金等一般没有明确的指定用途,应判断为“与日常活动无关”。

对于与购建长期资产有关的政府补助,有观点认为购建长期资产属于非经常性发生的投资活动,与之相关的政府补助不应视为“与日常活动有关”。笔者认为此理解存在偏差。企业购建的长期资产往往用于日常活动,如工业企业拟外购一条生产线,政府给予一笔财政补贴用于该生产线的购买,该生产线的价值在其使用寿命内通过生产逐步消耗并体现到产品成本中,其价值消耗和折旧的过程是一项为完成经营目标而进行的经常性活动,因此将此类政府补助视为“与日常活动相关”更为合理。

二、总额法与净额法的适用情形

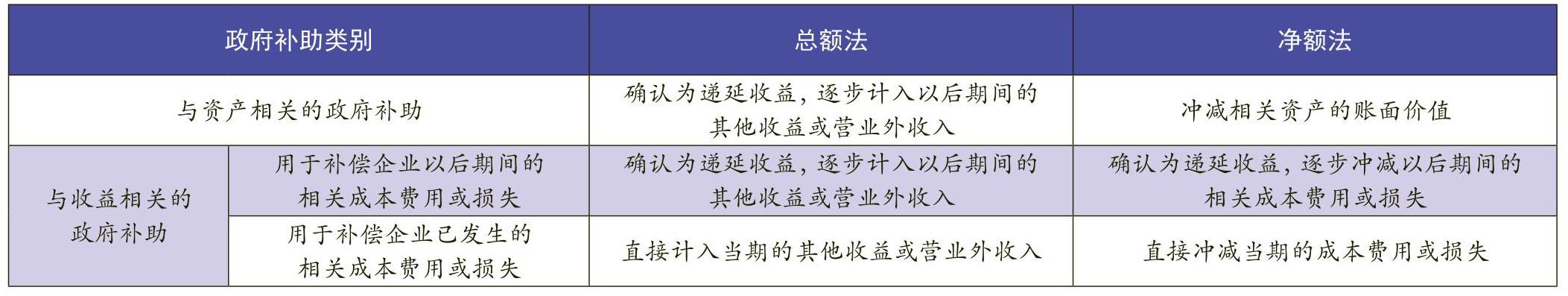

新准则允许总额法与净额法两种会计处理方法的选择,根据准则相关条款,笔者对各类政府补助按总额法与净额法处理的总体原则进行了概括(如表1所示)。

关于总额法与净额法,一家企业针对财政贴息以外的所有政府补助业务是否只能采用其中一种处理方法,新准则未予明确。实务中较为普遍的观点认为,由于总额法与净额法属于两种不同的会计政策,企业在执行新准则时应作出选择,所选定的政策适用于财政贴息以外的所有政府补助业务,并需保持会计政策的一贯性,不得随意变更。但笔者认为,上述观点值得商榷。

《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称准则第28号)第三条规定:“企业应当对相同或者相似的交易或者事项采用相同的会计政策进行处理。”政府补助均具有“无偿性”和“来源于政府的经济资源”两项特征,从广义上理解,所有政府补助业务均属于相同或相似的交易或事项。然而,基于不同政府补助事项的经济实质,企业可能会判断其政府补助业务中有些类别选择采用总额法更为合理,另一些则以净额法核算更能反映补助事项的经济实质。将一家企业的政府补助按业务性质进一步划分为不同类别,根据具体情形各自采用总额法或净额法处理,与准则第28号第三条规定的会计政策使用原则并不相悖。比如,某家石油化工企业,政府按其实际耗用的原材料数量退还原材料采购成本中所含消费税,该项财政补贴政策具有稳定性和持续性,上下游的定价已经隐含了这一政策性因素的影响,按总额法核算退税补贴将低估企业主营产品的实际毛利率,而选择净额法将政府补助冲减原材料生产成本更能反映该项补助的经济实质;与此同时,对于企业依法享受安置残疾人就业增值税即征即退的税收优惠,并无对应的成本费用,则宜采用总额法核算。

新准则单独规定了对财政贴息的会计处理,无论是通过银行优惠贷款利率获得的财政贴息还是直接从政府取得的财政贴息,在不同处理方法下均冲减借款费用,实际上都是净额法的概念。若一家企业选择以总额法核算财政贴息以外的政府补助,则该企业对财政贴息和其他政府补助分别采取净额法和总额法,这也从侧面说明,在新准则框架下,对于同一家企业而言,总额法与净额法并非两种相斥的会计政策选择。

综上分析,笔者认为新准则下,一家企业可对不同性质的政府补助业务分别采用总额法或净额法,但所选用的会计处理方法应保持一贯性,不得随意变更。

此外,实务中有观点认为,只要某项政府补助有对应的成本费用或损失作为补偿对象,就可选择采用净额法核算,但笔者认为,企业应当基于政府补助的性质和发生频率,分析和判断所选用的会计处理方法是否能合理反映其经济实质。如果某类政府补助与补助相关的活动会产生明确对应的成本费用或损失,且经常性发生,或虽一次性发生但预期对损益影响长期持续的,补助能在较长时期内对该等成本费用或损失形成稳定的补偿作用,则以净额法核算更能反映该类政府补助事项的经济实质;对于没有相关的成本费用或损失项目与之明确对应的政府补助,如软件企业增值税返还、无指定用途的奖励款等,或者偶发的、对损益影响不具有长期持续性的政府补助,建议采用总额法核算,以免影响相关财务数据的可比性。

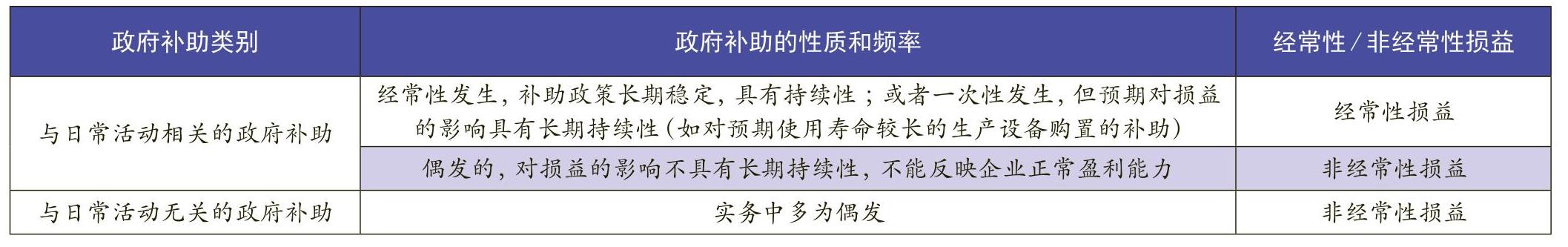

三、经常性损益和非经常性损益的区分原则

新准则按照是否与企业日常活动相关,将政府补助划分为“与企业日常活动相关的政府补助”和“与企业日常活动无关的政府补助”两类,以规范相应的损益项目归属。实务中引发一些会计专业人员的疑惑:按证监会有关监管规定,上市公司与拟上市公司公告的财务信息应披露非经常性损益,新准则是否会对经常性损益和非经常性损益的区分产生影响?新准则按与日常活动的相关性对政府补助进行分类,是否意味着“与企业日常活动相关的政府补助”应划分为经常性损益,“与企业日常活动无关的政府补助”应划分为非经常性损益?

笔者认为,针对上述问题,应回到“非经常性损益”的定义进行分析。证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》规定,非经常性损益是指“与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益”。根据该定义,非经常损益主要包括两类:一类是与企业正常经营业务无直接关系的交易和事项产生的损益,另一类是与正常经营业务相关但偶发的、没有持续性的特殊交易和事项产生的损益。“非经常性损益”定义中的“正常经营业务”与新准则中的“日常活动”在内涵上基本一致,“与企业日常活动无关的政府补助”与企业正常经营业务无直接关系,应当划分为非经常性损益;“与企业日常活动相关的政府补助”是与企业正常经营业务相关的,但根据政府补助的性质和频率,可将其中具有政策稳定性和长期持续性的补助划分为经常性损益,而其中不能反映企业正常盈利能力的偶发性政府补助,应当划分为非经常性损益。新准则根据日常活动相关性对政府补助的分类,与非常性损益的界定之间的关系如表2所示。

综上分析,在新准则框架下,不能简单地将“与企业日常活动相关的政府补助”和“与企业日常活动无关的政府补助”分别划分为经常性损益和非经常性损益。政府补助是否与企业日常活动相关,是根据政府补助的指定用途是否为日常活动确定的,与政府补助发生频率无关;而对经常性损益和非经常性损益的区分,除了政府补助的指定用途是否与企业正常经营业务相关,更取决于政府补助本身的性质和频率。因此,政府补助准则的变化并不会对经常性损益和非经常损益的区分原则造成实质性影响,企业仍应根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的相关规定对非经常性损益作出界定。

值得特别指出的是,与日常活动相关的政府补助若具有偶发性特征,虽在总额法下计入“营业利润”中的“其他收益”项目,但根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》,仍应将其界定为“非经常性损益”。

(作者单位:中汇会计师事务所<特殊普通合伙>)

责任编辑 张璐怡

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号