当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2018年第12期 > 财务与会计2018年第12期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2018年第12期 > 财务与会计2018年第12期文章 > 正文新金融工具会计准则对上市公司的影响分析及建议

时间:2021-01-04 作者:张磊 (作者单位:泛海股权投资管理有限公司)

[大]

[中]

[小]

摘要:

一、新金融工具会计准则的主要变化

2017年3月,财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具准则,并要求自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行,自2021年1月1日起在执行企业会计准则的非上市企业施行,鼓励企业提前施行。保险公司由于其业务的特殊性,在境内外同时上市的保险公司以及在境外上市的保险公司,符合暂缓执行新金融工具相关会计准则的条件的,允许暂缓至2021年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

1.金融资产由四分类变为三分类,判断依据改变

新金融工具会计准则将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

企业在金融工具进行分类时,将...

一、新金融工具会计准则的主要变化

2017年3月,财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具准则,并要求自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行,自2021年1月1日起在执行企业会计准则的非上市企业施行,鼓励企业提前施行。保险公司由于其业务的特殊性,在境内外同时上市的保险公司以及在境外上市的保险公司,符合暂缓执行新金融工具相关会计准则的条件的,允许暂缓至2021年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。

1.金融资产由四分类变为三分类,判断依据改变

新金融工具会计准则将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

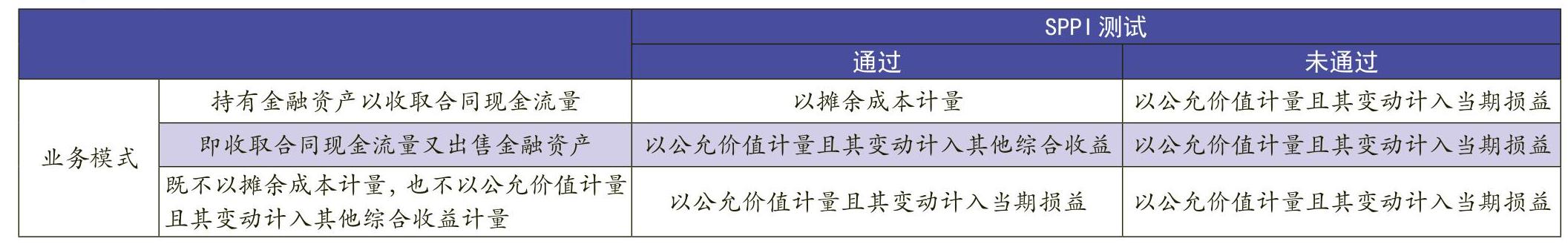

企业在金融工具进行分类时,将金融资产区分为债券类投资和权益类投资,对于债券类投资,需结合业务模式进行SPPI测试(识别合同现金流量是否仅为本金及偿付本金额之利息的支付),根据测试结果确定分类,见表1。

2.权益资产划分及重分类内容改变

对于权益类金融资产,新准则要求全面采用公允价值计量,在仅限于企业改变其管理金融资产业务模式的情形下,允许金融资产的不同类别之间进行重分类。针对部分选择将非交易性权益类投资划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的,处置时差价不得计入损益,前期计入其他综合收益的累计损益从其他综合收益中转出计入留存收益,从而避免了企业通过出售公允价值计量且其变动计入其他综合收益的重分类或出售进行盈余调节。

3.减值测试基于预期损失角度,减值方法改变

新准则对金融资产减值的会计处理方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求企业管理者考虑金融资产未来预期信用损失的情况,引入三阶段减值模型对金融资产信用风险变化进行衡量,在金融初始确认后信用风险未显著增加的第一阶段,按12个月预期信用损失计提减值准备,在金融工具信用风险显著增加单位发生信用减值的第二阶段和在报告日发生信用减值损失的第三阶段,则按照整个存续期内预期信用损失计提减值准备;同时,新准则中还给出了三阶段的判断依据,并要求企业在计量预期信用损失的方法中反映特定要素。这一改变促进企业管理者更加及时、足额地计提金融资产减值准备,在当前金融市场监管收紧和降杠杆周期阶段更能够准确及时反映金融工具的价值变化,有利于防范系统性金融风险。

二、新会计准则实施对企业的影响

1.新会计准则对上市公司影响全面、系统、深刻

随着金融资本市场的快速发展,企业与金融市场联系更为紧密。数据显示,我国A股上市公司截至2016年年底金融资产规模累计达到37.42万亿元,占全部上市公司资产总额的18.4%,占比逐年快速上升。按照原会计准则计量,2016年在企业利润中反映的公允价值损益变动占利润总额比例0.25%,其他综合收益占利润总额比例为-2.55%。相对于投资资产规模,可供出售金融资产所带来的其他综合收益在年度间波动率明显高于公允价值变动损益,一定程度上体现了管理层意图在金融资产分类中的不同选择对企业净利润的影响。

新准则分类方法向业务模式划分的变化缩小了企业在债券类投资金融资产分类中的主观选择空间,为企业债券性投资与权益性投资划清界限,增加了分类判定标准的客观性,弱化了实务层面的主观判断。对可供出售金融资产占比高的企业而言,影响将更为显著,公允价值计量模式的选择以及变动进入当期损益的要求将会增加企业经营业绩的波动性。在全行业,嵌套金融工具的核算也更加严格,比如信托行业在企业债券型与权益性投资的划分过程中更需要透过现象看本质,企业发行可转债核算方法也与原有会计处理发生较大变化。

2.公允价值的选择需要企业对估值技术掌握程度更高

我国参照《国际财务报告准则》(IFRS)关于公允价值的划定,将公允价值选择分为三个层次:第一层次,是企业能够在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,主要是上市公司股票、债券、基金产品等交易;第二层次是企业能够在计量日获得类似资产或负债在活跃市场上报价的,或相同或类似资产负债在非活跃市场上报价的,这一层次主要是近期案例参考,但受案例个性因素影响,需要进行调整,主观判断空间较大;第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值,这一层次公允价值客观性较低,若以此作为估值标准,将对上市公司损益产生较大影响。关于公允价值的选择和确认尚未有成熟统一的政策规定。原来市场交易阶段参与者间的信息不对称、价值判断范围拓展至整个市场,预期会计信息质量受到影响,对会计信息使用者、投资者的专业要求提高。

截至2017年三季度,金融资产占上市公司总资产比重为18.54%,占比持续上升。而且随着大众创业、万众创新的持续推进,各行业创新创业类公司大量涌现,资本追逐投资,独角兽等优秀企业估值快速上涨,一级市场估值高于二级市场已不鲜见。该类项目股权投资在投资占比较低,不存在控制或重大影响时,作为金融工具核算并采用公允价值计量。企业管理层选择第二、第三层次公允价值计量方法,一方面存在较大的主观选择判断空间,另一方面在一级市场火热的情况下,会进一步放大上市公司盈利的波动性。此外,资产评估机构、会计师事务所、财务咨询服务机构等不同机构对同一投资的判断不一致,估值模型、假设条件等会有所不同,估值结果也会多样,提高了上市公司信息间的可比难度。

3.金融资产减值方法变化对损益波动的放大效应

新金融工具会计准则对金融资产减值方法转变为“预期损失模型”,预计该调整影响广泛,特别是金融类企业将受到较为广泛的影响。一部分原分类为“可供出售金融资产”的股权投资将划分进“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的股权投资,从而放大投资收益的波动性,在我国目前股权投资情况下,股权投资一般融资间隔时间不长于一年,公允价值判定过程中将最近一期融资的估值作为重要参考,投资阶段处于会计核算年度较前部分的将会享受估值上涨带来的收益上升;但另一方面,随着企业成长周期的不断推进,企业估值增长放缓,甚至出现收入规模增长动力不足,亏损程度放大等状况,这时企业公允价值计量模式下的高估值将给下轮融资造成压力,在此过程中以前由公允价值上涨带来的收益转为亏损,一定程度上会放大投资收益波动。

4.上市公司经营战略及内控模式将相应变化

新金融工具会计准则一方面简化了金融工具分类,减少了主观判断空间,另一方面避免了该环节的利润操纵。同时,预期损失法也将增加公司利润压力。对上市公司经营战略而言,新准则对风险的识别把控能力提出更高的要求,促使上市公司战略选择更为谨慎稳健,注重防范金融风险,降低企业杠杆,避免盲目投资和集中向金融控股类公司转型,促使社会资源更多投向实体经济。

新准则的变化对上市公司内部管理模式提出了变革要求,对于企业投资业务,投资决策阶段,项目相关估值及预期投资回报的测算多为支撑投资决策,在旧会计准则下根据管理意图,选择可供出售金融商品核算,对持有期间损益不会产生影响,只有在项目退出阶段方能体现项目投资回报。在新会计准则下,一般倾向于选择以公允价值计量且其变动计入当期损益模式核算,对持有期间损益有着直接影响,公允价值的选择也更为重要。就公司内部而言,投资阶段业务部门为主导,估值模型的建立、参数的选取具有更多的决定权,但在持有阶段,随着投资标的经营进展,预期假设与实际经营有偏差,同时原先的业务行为现在需要接受财务、风控、审计等内外部部门的重新审视与测算,并通过财务报告对外反映,对投资部门的考核也更为及时、直接。在此过程中,估值模型的确立、参数的选取、职责界面的划分等不仅影响到内部管理和考核,也影响到信息的对外披露。

三、新会计准则执行过程中建议

1.优化业务流程

新准则对风险防范和信息的市场化、及时性都提出了挑战,要求企业能够结合资产端构成、盈利来源结构、被投资企业经营情况等进行系统分析,对构成盈利来源的金融工具的性质、稳定性、可靠性、可变现性、成长性等加强关注。

企业内部投资决策流程也需进行调整。首先需要判断是否需要建立独立的估值团队,这将涉及内部财务、业务、风控、审计等部门间职责界面的划分。对于以金融产品投资为主业的上市公司,在实力支持的情况下,可建立独立的投资估值团队,对投资业务及风控审核提供独立价值判断支撑,对财务、审计等信息披露、内部检查等提供客观依据标准,促进内控机制协调高效运转。其次经营成果的考核运用。由于在投资决策环节估值判断不完全出自业务部门,估值、风控、财务等部门对项目估值的意见将对投资决策产生直接影响。在项目退出时的实际收益是否符合预期,激励奖惩如何落实到位,上市公司需要结合内部职责划分从项目立项、投资决策、投后管理、估值考核、信息披露等全流程综合考虑,以责任权利相匹配为原则,实现风险收益相匹配的状态。

2.完善公允价值选择与评价

在新金融会计准则下,对于投资业务占比较大的上市公司而言,应积极发挥内部专业投资力量,结合投资关注行业领域特征,根据成长性、创新性、盈利稳定性、现金流、市场交易活跃度等特征,参照剩余绝对估值模型、相对估值模型、动态/静态估值等方法分行业构建内部估值模型,积累行业数据,完善或验证调整假设前提,力求提高估值的合理性、准确性和有效性。

同时,应注重培养内部专业估值团队,加强内外部专业交流,不断完善内部估值模型,重视投后管理,加强与被投资企业、共同投资人间的信息沟通,避免出现对同一标的企业估值在不同投资人间差异显著的情况。

3.提升会计信息质量

受公允价值波动影响,单单依靠上市公司财务报告中的利润信息将无法准确衡量企业盈利能力和经营成果的变化。同时在目前金融监管趋严的现状下,金融风险将加快暴露,现金流量表的价值将更加凸显,特别是对于投资标的现金流状况的关注需要加强,企业也因此应更加迫切地从以往的大规模粗放式增长模式向在专业领域深耕细作模式转型,提升内在发展质量,培育企业核心竞争力能力和内生增长动力。

同时,金融工具减值损失采用预期信用方法判定将促进各项官方对减值信息的挖掘分析。从初始确认后的预期信用损失判定标准来看,减值阶段、未来信用风险的预计,都更加强调基于未来市场判断,而不是旧准则下基于过往的经验。相应地,企业管理应加深对市场的了解,增加信息的透明度,投资者在进行决策时则需更注重结合市场预期进行判断。

责任编辑 武献杰

主要参考文献

[1]李彦甫.行业特征与行业特定估值模型研究[J].经济与管理研究,2016,(9):126-136.

[2]王思雨,李继志.浅析新会计准则下金融资产的分类[J].商业会计,2017,(18):40-43.

[3]苏倩倩.我国金融企业公允价值会计内部控制体系探讨[J].财会研究,2017,(07):29-34.

[4]邱月华,曲晓辉.后金融危机时期金融工具国际准则的发展及启示[J].会计研究,2016,(08):3-9+96.

[5]李玉环.全面准确理解国际准则 进一步完善我国会计准则[J].会计研究,2016,(01):19-24.

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号