当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2012年第11期 > 财务与会计2012年第11期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2012年第11期 > 财务与会计2012年第11期文章 > 正文非同一控制下企业吸收合并的财税处理

时间:2020-03-19 作者:李云彬 高允斌 (作者单位:江苏公证天业会计师事务所 江苏国瑞兴光税务咨询有限公司)

[大]

[中]

[小]

摘要:

非同一控制下的吸收合并实质上是购买方通过向非同一控制的被购买方的股东支付合并对价,从被购买方的股东手中取得被购买方的全部净资产。由于被购买方和被购买方的股东在非同一控制下吸收合并中的财税处理与同一控制下吸收合并中的财税处理基本相同,因此本文着重介绍购买方在非同一控制下吸收合并中的财税处理。

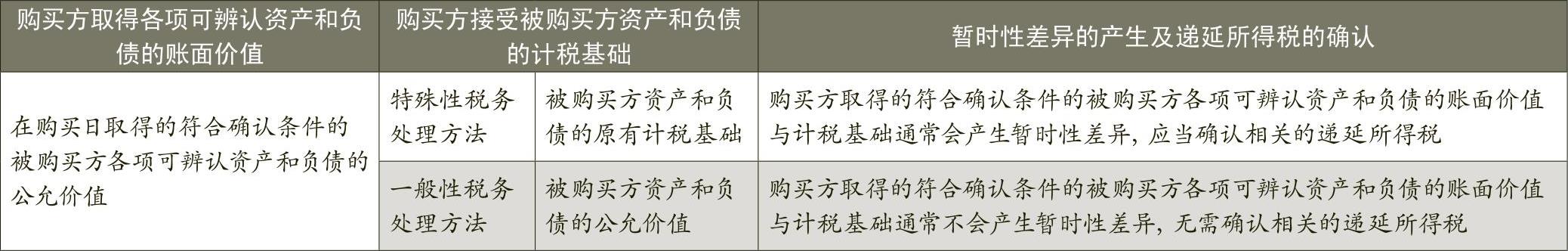

对于非同一控制下的吸收合并,一方面,购买方应当根据企业合并准则的规定,于购买日采用购买法确认取得被购买方资产和负债的入账价值(即账面价值);另一方面,购买方应当根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)的规定,区分不同条件适用一般性税务处理规定或特殊性税务处理规定进行所得税处理,确定取得被购买方资产和负债的计税基础。购买方在购买日应当按照下列方法确认取得被购买方的资产和负债的账面价值和计税基础(见表1)。

值得注意的是,由于企业会计准则与税法规定的企业合并处理方法不同,可能造成购买方在非同一控制下吸收合并中取得资产、负债的入账价值与其计税基础之间存在暂时性差异。对于非同一控制下吸收合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得...

非同一控制下的吸收合并实质上是购买方通过向非同一控制的被购买方的股东支付合并对价,从被购买方的股东手中取得被购买方的全部净资产。由于被购买方和被购买方的股东在非同一控制下吸收合并中的财税处理与同一控制下吸收合并中的财税处理基本相同,因此本文着重介绍购买方在非同一控制下吸收合并中的财税处理。

对于非同一控制下的吸收合并,一方面,购买方应当根据企业合并准则的规定,于购买日采用购买法确认取得被购买方资产和负债的入账价值(即账面价值);另一方面,购买方应当根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)的规定,区分不同条件适用一般性税务处理规定或特殊性税务处理规定进行所得税处理,确定取得被购买方资产和负债的计税基础。购买方在购买日应当按照下列方法确认取得被购买方的资产和负债的账面价值和计税基础(见表1)。

值得注意的是,由于企业会计准则与税法规定的企业合并处理方法不同,可能造成购买方在非同一控制下吸收合并中取得资产、负债的入账价值与其计税基础之间存在暂时性差异。对于非同一控制下吸收合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益)通常应当调整购买日应确认的商誉或是计入合并当期损益(营业外收入)的金额,而不能调整所得税费用。

例:乙公司于2008年8月9日成立时的注册资本为1000万元,由丙公司、丁公司分别以800万元、200万元银行存款出资,占乙公司注册资本的80%、20%,均采用成本法进行核算。

2011年5月31日,甲公司向丙公司和丁公司定向增发500万股普通股(面值为1元/股,市价为4.74元/股),从丙公司和丁公司手中取得乙公司100%的净资产,对乙公司进行吸收合并。为增发500万股普通股,甲公司向证券承销机构支付佣金和手续费40万元;甲公司为取得乙公司100%的股权而发生各项直接相关费用5万元。在购买日以前,甲公司与乙公司、甲公司与丙公司不构成关联方关系。

2011年5月31日,乙公司账面净资产的构成为:股本1000万元,盈余公积380万元,未分配利润620万元,合计2000万元。

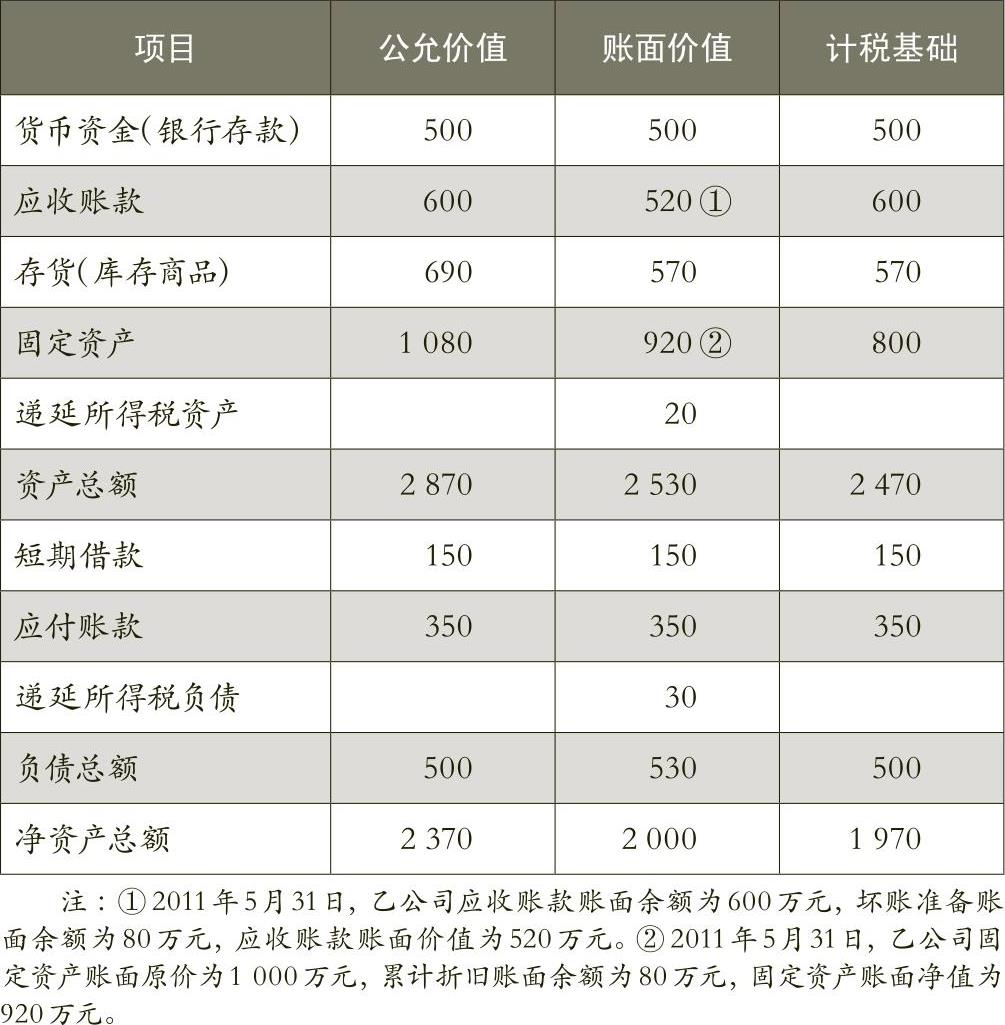

2011年5月31日,乙公司各项可辨认资产和负债的公允价值、账面价值、计税基础如表2。

解析:从上述资料可以看出,该项非同一控制下的吸收合并符合使用特殊性税务处理规定的条件,甲公司、乙公司、丙公司既可以选用一般性税务处理方法,也可以选用特殊性税务处理方法。

(一)甲公司的财税处理

1.在合并各方均选用特殊性税务处理方法情况下的财税处理

(1)对于购买方在吸收合并中取得的资产、负债产生的暂时性差异,应当确认递延所得税。对于取得的乙公司各项可辨认资产和负债,甲公司应当按照取得的乙公司符合确认条件的各项可辨认资产和负债的公允价值确定其入账价值,按照乙公司资产和负债的原有计税基础确定其计税基础。甲公司在合并中取得乙公司的资产和负债的账面价值与计税基础产生的暂时性差异(见表3),只要符合确认条件,就应当确认递延所得税。

本例中,甲公司在该项非同一控制下的吸收合并中需确认100万元的递延所得税负债。

(2)购买方对合并商誉产生的暂时性差异,无需确认递延所得税。商誉=500×4.74-2270×100%=2370-2270=100(万元)。

在会计处理上,甲公司在该项非同一控制下的吸收合并中应当确认商誉100万元。当然,如果购买方在确定支付的合并对价时,坚持要求在“公允价值”2370万元之中扣除100万元的递延所得税负债,且为被购买方的股东所接受,则将不会产生商誉。

在税务处理上,由于该项非同一控制下的吸收合并符合使用特殊性税务处理规定的条件,而且合并各方也都选用特殊性税务处理规定,因此甲公司在该项企业合并中取得的乙公司资产、负债的计税基础应当维持被购买方资产和负债的原有计税基础不变。而被购买方原账面上并未确认商誉,即商誉的计税基础为0。

甲公司在该项企业合并中所确认的商誉金额100万元与其计税基础0之间产生的应纳税暂时性差异100万元,按照所得税准则的规定,不再进一步确认相关的所得税影响。如果甲公司确认由商誉产生的递延所得税负债25万元(100×25%),则会进一步增加商誉的价值25万元。

值得注意的是,企业会计准则对企业合并所形成的商誉在持有期间不允许摊销,但至少应当在每年年度终了进行减值测试。因此,在商誉的后续计量中,如果商誉没有发生减值,则商誉的账面价值保持不变(仍为100万元)。而商誉的计税基础仍然为0,同样也不能确认相应的递延所得税负债。当购买方按照企业会计准则的规定在持有期间对商誉进行减值测试并计提了减值准备时,该项减值损失不得税前扣除,应当进行纳税调增,商誉的账面价值将因计提减值准备而减少,计提减值准备后的商誉账面价值与计税基础0之间产生的应纳税暂时性差异也相应减少。但对于与商誉的初始计量相关的后续计量所减少的应纳税暂时性差异,购买方也不应确认递延所得税负债的变化。

(3)甲公司应当编制与该项吸收合并相关的会计分录(单位:万元,下同)。

借:银行存款 500

应收账款 600

库存商品 690

固定资产 1080

商誉 100

贷:短期借款 150

应付账款 350

递延所得税负债 100

股本——丙公司 400

股本——丁公司 100

资本公积——股本溢价[500×(4.74-1)] 1870

借:资本公积——股本溢价 40

贷:银行存款 40

借:管理费用 5

贷:银行存款 5

2.在合并各方均选用一般性税务处理方法情况下的财税处理

(1)购买方在吸收合并中取得的资产、负债通常不会产生暂时性差异,无需确认递延所得税。甲公司取得的乙公司各项可辨认资产和负债的入账价值(即账面价值)与计税基础均以乙公司的各项可辨认资产和负债的公允价值作为计量基础,不会产生暂时性差异,因而无需确认递延所得税。

(2)合并商誉产生的暂时性差异对所得税的影响。商誉=500×4.74-2270×100%=2370-2270=100(万元)。

在该项非同一控制下的吸收合并符合使用特殊性税务处理规定的条件,而合并各方都选用一般性税务处理方法的情况下,商誉在初始计量时的账面价值与计税基础均为100万元,两者之间不会产生暂时性差异,也无需确认递延所得税。

值得注意的是,在商誉的后续计量中,如果在对商誉进行减值测试时表明其发生了减值,则商誉的账面价值在减少,而税法并不认可商誉的减值损失,其价值在购买方再次被整体转让或者清算时才能抵扣,即商誉的计税基础保持不变。在这种情况下,商誉的账面价值将会小于其计税基础,由此产生可抵扣暂时性差异。因商誉在后续计量中产生的可抵扣暂时性差异与其初始计量无关,在该项可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额的情况下,应将该项可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。不过,笔者认为,鉴于在可预见的将来,购买方整体清算或被整体转让的概率极低,因此不应确认该项递延所得税资产。

(3)甲公司应当编制与该项吸收合并相关的会计分录。

借:银行存款(500-100) 400

应收账款 600

库存商品 690

固定资产 1080

商誉 100

贷:短期借款 150

应付账款 350

股本——丙公司 400

股本——丁公司 100

资本公积——股本溢价[500×(4.74-1)] 1870

借:资本公积——股本溢价 40

贷:银行存款 40

借:管理费用 5

贷:银行存款 5

(二)乙公司、丙公司的财税处理

乙公司、丙公司在非同一控制下吸收合并中的财税处理,分别与乙公司、丙公司在同一控制下吸收合并中的财税处理相同。

《国家税务总局关于发布<企业重组业务企业所得税管理办法>的公告》(国家税务总局公告2010年第4号)规定,合并前各企业按照《企业所得税法》的税收优惠规定以及税收优惠过渡政策中就有关生产经营项目所得享受的税收优惠承继处理问题,按照《企业所得税法实施条例》第八十九条的规定执行。对此,不存在特别的会计处理,也不存在确认递延所得税事项。但是,特殊税务处理下合并企业可承继弥补的亏损却可能对应着递延所得税资产问题。合并双方应当按照税法规定的公式计算可延续弥补亏损的金额,并预计合并企业在剩余的补亏期内是否可以产生相应的应纳税所得额,从而合理预计可确认的递延所得税资产。■

责任编辑 武献杰

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号