当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2021年第04期 > 《财务与会计》2021年第04期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》2021年第04期 > 《财务与会计》2021年第04期文章 > 正文关于高校几项常见业务会计处理的问题及建议

时间:2023-10-13 作者:殷涛 作者简介:殷涛,信阳师范学院财务处。

[大]

[中]

[小]

摘要:

一、暂付款(借款)相关业务处理

按照政府会计制度规定,高校在发生暂付款(借款)业务时,财务会计计入暂付款,预算会计可不处理;本年度报销时财务会计确认费用,预算会计形成支出;为确保预算会计信息能够完整反映本年度部门预算收支执行情况,在年末结账前,对于纳入本年度部门预算管理尚未报销的暂付款项,也应按照暂付金额形成预算支出;对于纳入下一年度部门预算管理尚未报销的非财政资金的暂付款项,本年度不做预算会计处理。例如,某高校财务处工作人员因公出差借款A元,实际报销A元,从财务日常工作经费项目支出、申请财政资金支付。具体会计处理如表1所示。

然而,高校在会计实务中需借助项目指标体系进行辅助核算。在处理暂付款(借款)业务时,如果不及时进行预算会计处理会导致项目预算指标无法及时确认和识别,在实际报销时,项目财务指标可能会超支,导致项目账的余额与资金账的余额不一致。当前上级部门和高校为提高预算执行效率,加强预算绩效管理,对当年未执行完毕的相关项目指标统一收回统筹管理。如表1所示,财务会计体系下的“财务日常工作经费”项目财务指标会出现小于预算会计体系的“财务日常工作经费”项目预算指标的情况,下年度...

一、暂付款(借款)相关业务处理

按照政府会计制度规定,高校在发生暂付款(借款)业务时,财务会计计入暂付款,预算会计可不处理;本年度报销时财务会计确认费用,预算会计形成支出;为确保预算会计信息能够完整反映本年度部门预算收支执行情况,在年末结账前,对于纳入本年度部门预算管理尚未报销的暂付款项,也应按照暂付金额形成预算支出;对于纳入下一年度部门预算管理尚未报销的非财政资金的暂付款项,本年度不做预算会计处理。例如,某高校财务处工作人员因公出差借款A元,实际报销A元,从财务日常工作经费项目支出、申请财政资金支付。具体会计处理如表1所示。

然而,高校在会计实务中需借助项目指标体系进行辅助核算。在处理暂付款(借款)业务时,如果不及时进行预算会计处理会导致项目预算指标无法及时确认和识别,在实际报销时,项目财务指标可能会超支,导致项目账的余额与资金账的余额不一致。当前上级部门和高校为提高预算执行效率,加强预算绩效管理,对当年未执行完毕的相关项目指标统一收回统筹管理。如表1所示,财务会计体系下的“财务日常工作经费”项目财务指标会出现小于预算会计体系的“财务日常工作经费”项目预算指标的情况,下年度报销时可能就没有相关项目财务指标。

笔者建议,高校在实际处理暂付款(借款)业务时,支付款项时预算会计就按暂付金额形成支出;实际报销时,金额与暂付金额一致时,预算会计不处理;金额大于暂付金额时,预算会计差额形成支出;金额小于暂付金额时,预算会计冲减差额支出。这样处理一方面能够保持高校财务会计与预算会计体系下项目指标核减一致,另一方面也会促使高校进一步加强对暂付款项的管理,定期督促相关单位及个人及时冲销。

二、提取专用基金相关业务处理

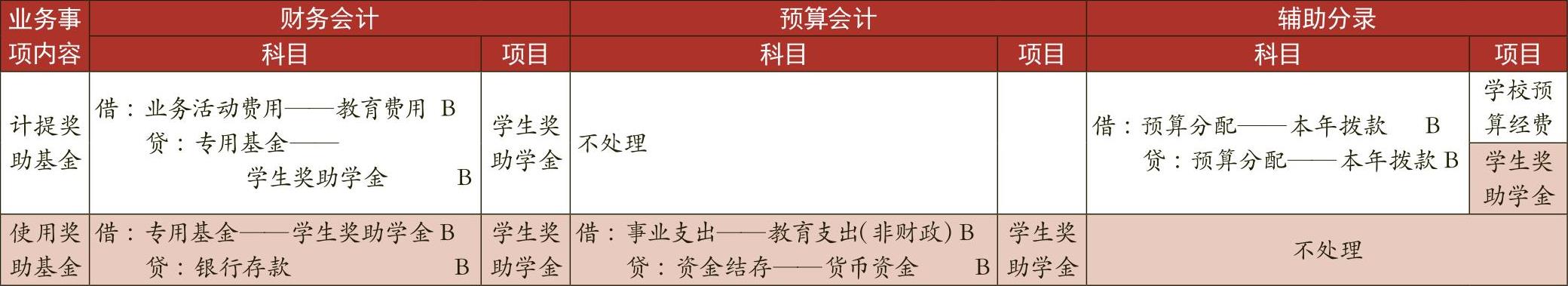

按照政府会计制度规定,高校从事业收入中提取奖助专用基金时,财务会计确认费用和基金科目,预算会计不做处理;待使用从事业收入中提取的奖助专用基金时,财务会计转出基金,预算会计确认支出。例如,某高校按照国家规定,在事业收入的4%~6%范围内计提在校本、专科生的校内奖助基金B元,之后使用学生奖助基金发放学生奖助学金B元,分别从学校预算经费、学生奖助学金项目进行列支。具体会计处理如表2所示。

然而,高校在计提学生奖助专用基金时,需要核拨相关项目指标。目前,政府会计制度对高校内部项目指标核拨业务的会计处理尚未进行明确规定,笔者认为,在现行会计科目体系下只能通过收入类科目进行调整分配,但会计处理上非常繁琐,而且表述也不太明晰。

笔者建议,财政部门应考虑将政策的统一性和高校的特殊性进行有机结合,在设置会计科目体系时,可以允许高校在财务管理软件中设置一类独立于财务会计与预算会计体系的辅助核算科目——校内预算类,下属预算收入、预算分配、预算调整等二级明细科目。通过“校内预算类”科目的辅助分录进行项目经费指标的核拨。如表3所示,高校只需通过“预算分配——本年拨款”科目就能实现财务会计与预算会计体系下“学校预算经费”项目指标同时核减B元,同时增加“学生奖助学金”项目指标B元。尤其是,在当前高校省级部门预算与校内预算不匹配的情况下,高校在核拨校内各二级部门项目预算时,可以直接通过“校内预算类”科目实现项目财务指标和预算指标的同时增减,以优化会计核算模式,减轻财务核算工作量。

三、代扣预缴个人所得税相关业务处理

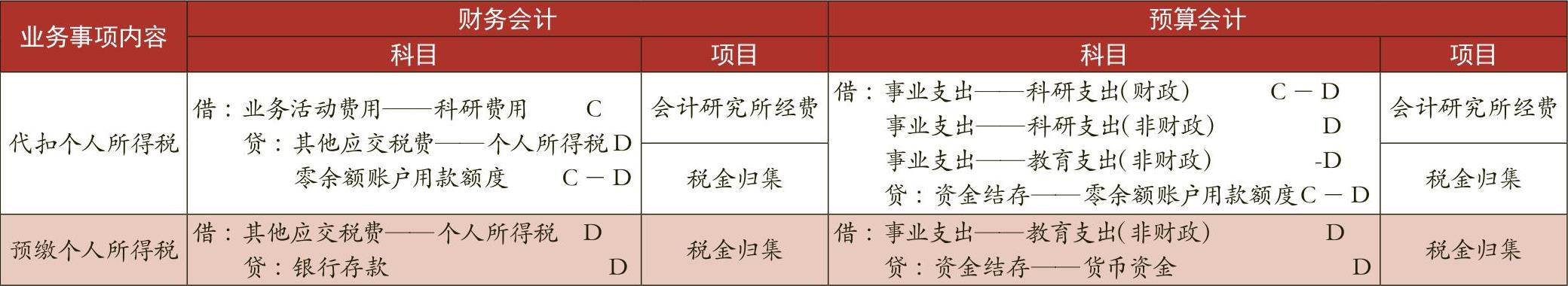

按照政府会计制度规定,高校在处理代扣个人所得税业务时,财务会计按税前金额确认费用,预算会计按照税后金额形成支出。目前,高校都是按月预缴个人所得税款,在进行会计处理时,财务会计应冲销“其他应交税费”科目,预算会计按照预缴税额形成支出。为保持同一经济业务会计处理前后的一致性和准确性,在进行预缴个人所得税业务会计处理时,需逐笔分析在代扣个人所得税业务时会计处理的详细内容,如项目指标、资金性质、会计科目、功能分类等。例如,某高校会计研究所邀请专家讲学,发放专家课时费C元,代扣预缴个人所得税D元,从会计研究所经费项目进行列支,申请财政资金支付。具体会计处理如表4所示。

然而,按照国家税务局的规定,高校应与银行、当地税务局签署三方协议,通过自然人电子税务局(扣缴端)软件和绑定的单位基本银行账户进行扣缴税款。因此,高校在实际扣缴个人所得税款时使用财政资金支付不太现实,只能从学校基本银行账户划扣税款。而且高校作为教学科研事业单位,每月涉及的代扣预缴个人所得税业务较多,而每笔经济业务会计处理时的会计科目、部门项目、项目属性、功能分类、经济分类等要素都有所不同,一个月内涉及的代扣个人所得税业务可能上百笔,如果逐笔分析整理,将大大增加会计核算工作量,也容易造成会计处理上的差错。

笔者建议,针对高校财务实际在政府会计制度规定范围内对代扣预缴个人所得税相关业务处理进行补充说明。(1)为同时满足国家税务局和政府会计制度的相关要求,可以允许高校在会计处理时设置一个固定的对冲科目“事业支出——教育支出(非财政)”。如表5所示,“其他应交税费——个人所得税”D元对应生成“事业支出——教育支出(非财政)”-D元,满足高校在实际处理中只能使用银行存款进行支付税金的需求。同时,“事业支出——教育支出(非财政)”-D元与“事业支出——科研支出(非财政)”D元进行科目与金额的对冲,形成“事业支出——科研支出(财政)”支出C-D元,保持与政府会计制度规定处理的一致性。(2)为提高会计核算工作效率,避免会计处理差错,无论是教学、科研、行政、后勤服务等二级部门发生的代扣预缴个人所得税业务,都统一对应“事业支出——教育支出(非财政)”这一固定科目,便于会计处理时精准冲销。如表5所示,在处理代扣个人所得税业务时预算会计借方“事业支出——教育支出(非财政)”-D元与预缴个人所得税时预算会计借方“事业支出——教育支出(非财政)”D元进行了对冲,会计处理方式上更加便捷、高效。(3)为保持财务会计与预算会计体系下的项目指标核减一致,可以设置“税金归集”项目进行辅助核算。在一个完整的经济业务处理流程中“税金归集”项目指标始终保持收支平衡。如表4所示,政府会计制度规定处理下,“会计研究所经费”项目预算指标只能核减C-D元,与“会计研究所经费”项目财务指标核减C元不一致,不便于项目指标体系管理。而通过“税金归集”项目,会促使财务会计的贷方“其他应交税费——个人所得税”D元与预算会计借方“事业支出——教育支出(非财政)”-D元相对应,并且将预缴个人所得税业务时预算会计应生成的借方“事业支出——科研支出(非财政)”D元和对应的“会计研究所经费”项目预算指标进行前置处理,最终实现“会计研究所经费”项目预算指标核减C元,维持了预算会计与财务会计体系下“会计研究所经费”项目指标平衡。(4)不同业务性质的会计处理,经济分类科目核算也应有所区分。表4中,政府会计制度规定处理下的“业务活动费用——科研费用”“其他应交税费——个人所得税”“事业支出——科研支出(财政)”都属于发放专家课时费业务,应对应“劳务费”经济分类科目。表5中,“业务活动费用——科研费用”“事业支出——科研支出(财政)”“事业支出——科研支出(非财政)”属于发放专家课时费业务,对应“劳务费”经济分类科目,而“其他应交税费——个人所得税”“事业支出——教育支出(非财政)”属于代扣预缴税金对冲业务,可以设置一个虚拟经济分类科目进行辅助核算,如“个人所得税金归集”。

责任编辑 陈利花

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号