当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2018年第04期 > 财务研究201804文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2018年第04期 > 财务研究201804文章 > 正文会计信息可比性测算方法综述:理论、模型与展望

时间:2019-10-25 作者:范少君 (北京物资学院 商学院,北京 101149) 作者简介:范少君(1986-),男,湖北荆门人,讲师,博士。

[大]

[中]

[小]

摘要:

一、问题的提出

会计信息质量是指会计信息产品满足规定或潜在需要的特性总和,会计信息的质量特征就是衡量会计信息质量的各种标准。美国财务会计准则委员会FASB(2010)在第8号概念框架中将会计信息质量特征分为基本质量特征和强化质量特征两类,基本质量特征包括相关性和如实反映,强化质量特征包括可比性、可验证性、及时性和可理解性;并指出强化质量特征可以增强相关的和如实反映的信息的有用性;应尽可能提高强化质量特征,但是,如果信息是不相关的或未如实反映的,则无论单独或一组强化质量特征都不能使信息有用。

可比性由于在定量测算上存在困难,相关研究较为缺乏,相对滞后于相关性、如实反映等质量特征(袁知柱和吴粒,2012)。例如,相关性可以使用Ohlson(1995)剩余收益估价模型来测算,如实反映可以使用Jones模型(Jones,1991)、修正Jones模型(Dechow和Sloan,1995)、DD模型(Dechow和Dichev,2002)、Roychowdhury(2006)模型来测算,各种测算方法都已非常成熟。相比之下,可比性问题虽然较早被提出,但相关的实证研究仍然较少,未被广泛推广的原因可能在于测算方法的缺乏以及存在着其他各种问题。

根据会计准则,会计核算应当按...

一、问题的提出

会计信息质量是指会计信息产品满足规定或潜在需要的特性总和,会计信息的质量特征就是衡量会计信息质量的各种标准。美国财务会计准则委员会FASB(2010)在第8号概念框架中将会计信息质量特征分为基本质量特征和强化质量特征两类,基本质量特征包括相关性和如实反映,强化质量特征包括可比性、可验证性、及时性和可理解性;并指出强化质量特征可以增强相关的和如实反映的信息的有用性;应尽可能提高强化质量特征,但是,如果信息是不相关的或未如实反映的,则无论单独或一组强化质量特征都不能使信息有用。

可比性由于在定量测算上存在困难,相关研究较为缺乏,相对滞后于相关性、如实反映等质量特征(袁知柱和吴粒,2012)。例如,相关性可以使用Ohlson(1995)剩余收益估价模型来测算,如实反映可以使用Jones模型(Jones,1991)、修正Jones模型(Dechow和Sloan,1995)、DD模型(Dechow和Dichev,2002)、Roychowdhury(2006)模型来测算,各种测算方法都已非常成熟。相比之下,可比性问题虽然较早被提出,但相关的实证研究仍然较少,未被广泛推广的原因可能在于测算方法的缺乏以及存在着其他各种问题。

根据会计准则,会计核算应当按照规定的会计处理方法进行,会计指标应当口径一致、相互可比。需要指出的是,在定义中,可比性的主体并没有明确的规定。从不同的主体来看,会计信息的可比性可以有以下三种理解:(1)两组公司之间在同一时期可比。例如,来自国家A的甲组公司和来自国家B的乙组公司之间的整体可比性。(2)一组公司内部整体可比。例如,某一国家内的全部上市公司彼此之间的内部整体可比性。(3)两家公司之间在同一时期可比。例如,公司A和公司B在同一时期的可比性。

针对不同的主体,可比性可以有不同的测算方法。基于此种考虑,本文对已有相关文献进行了归纳整理,归纳来看,可比性的测算方法大致可以分为国家或行业层面的测算、公司微观层面的测算,这两个层面的测算不仅在方法上不同,在理论基础侧重点上也有所差异。本文从理论、模型等方面对主要测算方法进行介绍和评述,以期对会计信息可比性的理论与内涵做进一步的思考,以及为可比性的实证研究提供更多样化的方法和思路。

二、制度背景与理论框架

1973年6月,国际会计准则委员会(IASC)在伦敦成立,其基本目的是按照公共利益,制订和公布在编制财务报表时应遵循的统一会计准则,并促使其在世界范围内被接受和执行。20世纪八十年代末以来,世界各国的资本市场开放程度增加,为了解决由多种会计处理方法导致的会计信息的不可比,1990年7月,IASC发布了《意向说明——财务报表可比性》及其他相关文件。进入21世纪,世界越来越多的国家和地区逐步认可或采用了IASC制定的国际财务报告准则(IFRS)。美国财务会计准则委员会(FASB)多次提到提高财务报告质量,为投资者提供透明、可比的会计信息。欧盟地区上市公司也于2005年起按照IFRS编制上市公司合并财务报表。此外,2009年4月举办的伦敦峰会提出制定一套高质量国际会计标准的目标,以此为全球资本市场提供更透明、更可比的财务信息。

在这一系列的制度背景下,资本市场对会计信息可比性的要求越来越高,人们自然而然地会提出疑问:包括可比性在内的会计信息为什么是有效的?可比性发挥了什么样的作用?是如何发挥作用的?

会计信息之所以有效,或者说之所以能在资本市场发挥作用,是由于存在两个重要的前提假设——信息不对称理论和有效市场假说。

一般认为,如果在商业交易中一些参与者可能比其他参与者具有信息优势,那么就存在着信息不对称(Information Asymmetry)。信息不对称主要分为:逆向选择和道德风险。逆向选择(Adverse Selection)是交易参与者或潜在的交易参与者中的一方或多方相对于其他参与者来说具有信息优势(Scott,2012)。道德风险(Moral Hazard)是指从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。委托人在整个交易过程中难以观察到代理人的行动,其产生源于所有权和经营权的分离。Bushman等(2004)指出,提高会计信息的透明度能够使投资者更好地监督企业管理层的行为,降低道德风险,缓解代理冲突。

在有效市场(Efficient Market)的假设下,不管信息使用者是否具有财务专业知识,企业管理层披露的信息都能被社会公众所获知。Fama(1970)提出了有效市场假说,如果投资者足够理性,能够理解市场上所披露的信息,股票价格能够充分反映所有可以获得的信息。这样,在有效证券市场中,信息的价值就发挥出来了。

那么,在上述两个前提之下,可比性发挥了什么样的作用?是如何发挥作用的?可以用一句话概括:会计信息具有决策有用性和受托责任观的双重目标。

决策有用性的基本内涵包括:(1)财务报告要为股东、债权人等投资者和其他信息使用者提供对他们作出资本配置决策有用的信息;(2)财务报告要为信息使用者评估企业现金流量及不确定性提供信息;(3)财务报告要提供有关经济业务和产权变动的信息;(4)财务报告要为不同的使用者提供与其自身决策相关的信息。在决策有用性这一目标下,可比性能帮助会计信息使用者识别出企业之间的相同和不同之处,便于对不同企业之间的运营情况进行比较,为其决策行为提供依据(FASB,1980,2008;IASC,1989)。国内外已有大量文献检验了会计信息可比性的经济后果,在此不再赘述。

受托责任观,即委托代理理论,在委托代理关系中,会计信息在传递给外部投资者等信息使用者更多关于企业的信息的同时,能够对企业管理层的行为加以监督和约束,减少利益侵占,降低企业的代理成本,从而改善企业的治理机制。在会计信息质量特征中,相互可比的会计信息能够使委托人更好地对代理人的行为进行监督和约束。例如,可比性将提高管理层实施机会主义行为的成本,抑制其隐藏企业负面信息的倾向,降低了坏消息集中释放造成的股价暴跌(江轩宇,2015);会计信息可比性与企业创新显著正相关,通过降低信息不确定性抑制经理人的机会主义行为及缓解企业融资约束是促进企业创新的关键途径(江轩宇等,2017)。

可比性在资本市场中发挥着重要作用,可比性的定量测算也成为一个越来越重要的问题。20世纪八九十年代,全球资本市场的进一步开放使得多种会计处理方法并存,这导致了会计信息跨国或跨行业的不可比,此时可比性的测算方法主要是基于会计准则协调的理念,主要从信息供给的角度,通过信息对制度或准则的符合程度来衡量一个国家或行业内所有公司整体可比性。这种方法主要是为了公司管理层对自身所处的国家或行业的会计环境做出评价,以及为政策制定者和行业监管者在宏观层面上制定会计政策提供依据,在理论上侧重于体现国家或行业层面的决策有用性。

随着时代的发展、会计准则的国际趋同和会计制度的不断完善,资本市场对会计信息质量提出了更精准的要求。2010年以来,学术界出现了公司微观层面可比性的测算方法,衡量的是两家公司在同一期间的可比性,更多的是从信息需求的角度,通过信息满足使用者需求的程度来衡量可比性。这类方法既可以帮助公司管理层对自身情况进行分析,也能帮助信息使用者(例如股东、债权人等)更充分地了解公司的经营状况,作出经济决策,同时也降低利益相关方之间的信息不对称程度,缓解委托代理冲突,在理论上同时体现了决策有用性和委托代理理论。

综上所述,本文的理论框架如图1所示。

三、会计信息可比性测算方法研究

可比性的测算方法可以分为两个层面:一是国家或行业层面的测算,主要为基于会计协调指数、价值相关可比性、评级机构调整程度的测算方法,侧重于体现决策有用性;二是公司微观层面的测算,主要为基于会计系统可比性、盈余可比性、信息传递可比性、会计政策文本可比性的测算方法,同时体现了决策有用性与委托代理理论。

(一)基于国家或行业层面的测算方法

1.会计协调指数

20世纪八十年代已有文献开始研究会计协调(包括会计准则协调和会计实务协调)问题,并发展出了会计协调的测算方法,这一方法可视为会计信息可比性测算方法的雏形或起源。Van der Tas(1988)较早提出用H、C、I 指数测算会计方法的协调程度。H 指数和C 指数用来衡量一个国家内部会计实务的协调程度,I 指数则可以用来衡量不同国家之间的会计实务协调程度。这种指数方法随后在相关文献中被使用(Archer等,1995)。诸如马氏距离法(Mahalanobis Distance)、欧几里得度量法(Euclidean Metric)、Jaccard系数等方法被用来测算两个国家会计准则之间的协调程度(Rahman等,1996;Fontes等,2005;杨钰,2007)。

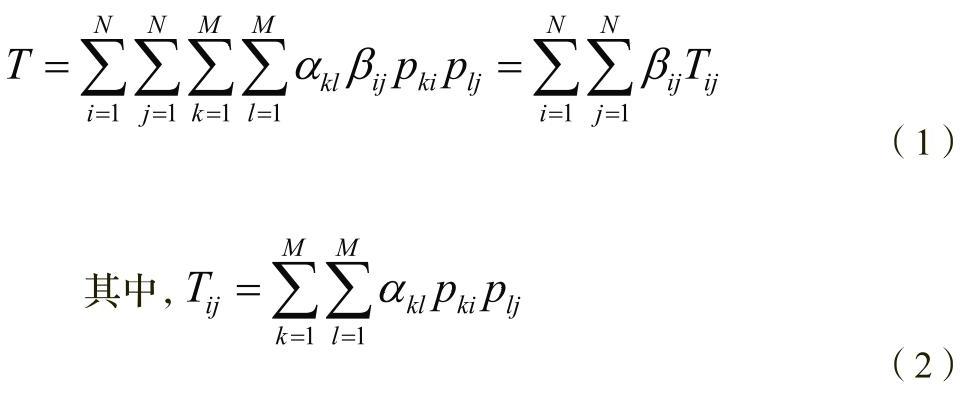

Taplin(2004)在Van der Tas(1988)的H、C、I指数的基础上,提出了T指数,即随机选择的两家公司的账户之间具有可比性的概率。例如,0.6表示使用者发现在所有的公司中,有60%的公司组是可比的。一般地,T指数的公式是:

然而,协同指数受到了较多的质疑和批判,包括:无法得出因果结论、当会计方法不披露时存在问题、会计方法如何定义、缺乏一个基准的指数值、政策选择和信息披露之间的差异等(Aisbitt,2001;Ali,2005)。

Taplin(2011)回应了这些批判,认为自2001年以来,在指数编制方法上出现了显著的进展,这些批判仅适用于旧指数而不适用于新指数,是以不正确或不相关的确认为基础的,与可替换的协同定义有关。但Taplin也承认,T指数的多重功能性既是优点也是缺点,因为它的公式是繁琐的,难以驾驭。这意味着需要对T指数的很多方面进行进一步的描述。

可以看出,Taplin(2004) 的T指数比Van der Tas(1988)的H、C、I指数在适用范围上要更广一些,计算过程既涉及到不同国家之间的宏观可比性,也在一定程度上涉及到不同公司之间的微观可比性。De Souza和Lemes(2016)在研究中就用到了T指数法来衡量巴西、智利和秘鲁的上市公司的国家间的可比性。然而该方法也有明显的缺陷:测算过程容易受到主观因素的影响。

Prashanta和Bhavani(2018)使用了基于会计国际协调的另一种可比性测算方法。他们根据印度公认会计准则和国际财务报告准则(IFRS)分别计算了选定公司的平均税后利润,在两套会计准则下对比利润的变化,以此来测算选定公司财务报表的可比性指数。与Taplin(2004)的T指数法相比,此方法计算过程较为简便,受主观因素的影响较小,但一般仅适用于双重上市的公司样本。

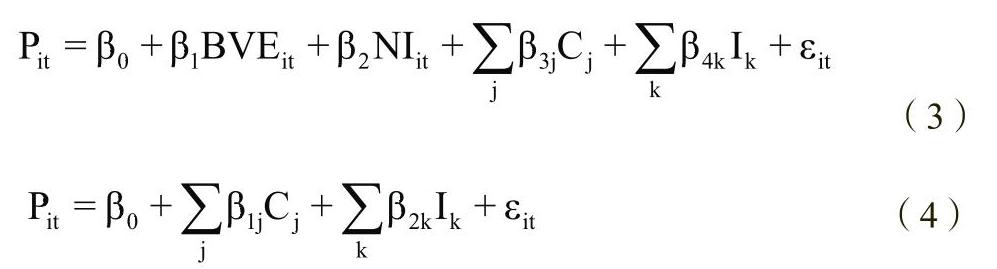

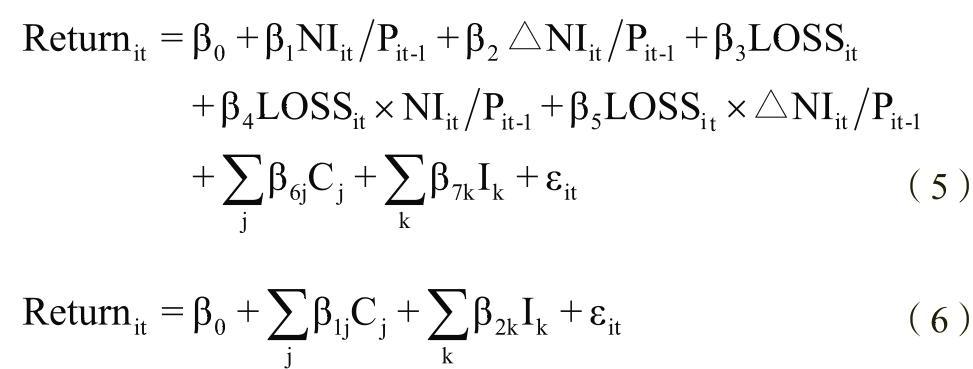

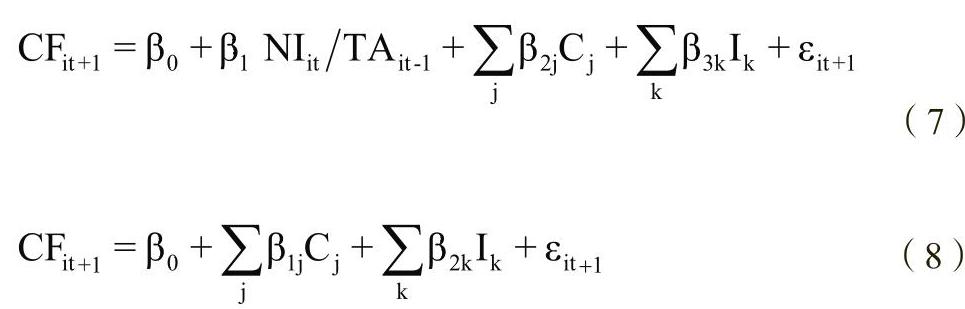

2.价值相关可比性

Barth等(2012)提出了价值相关可比性,从以下三个方面测算可比性:(1)权益账面价值和净利润对股票价格回归的解释力;(2)净利润及其变化对股票收益率回归的解释力;(3)净利润对未来现金流量回归的解释力。他们用包括会计总额和固定效应的完整模型的解释力与仅包括这一固定效应的嵌套模型的解释力之间的差异来测算可比性。进行此操作的动机是,在影响价值相关可比性的测算中降低跨国和跨行业的平均股票价格、股票收益率以及未来现金流量的差异。于是,每一个测算都仅反映了会计总额对因变量的解释力。

第三个价值相关性度量是现金流量,以滞后一期的净利润(NI)对现金流量(CF)进行回归的解释力为基础:

其中CF是经营活动产生的现金流量净额,用滞后一期的总资产(TA)进行标准化。其他步骤同上。

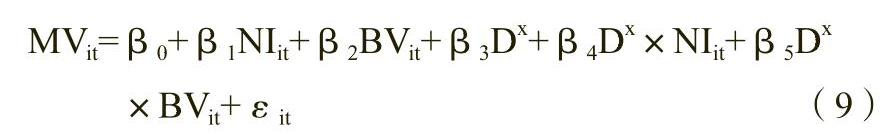

Yip和Young(2012)在检验欧盟国家强制执行国际财务报告准则(IFRS)是否提高了会计信息可比性的研究中,使用了Ohlson(1995)模型来检验盈余的信息含量(ICE)和权益账面价值的信息含量(ICBV)对于不同公司而言是否具有相似性:

可以看出,价值相关可比性的测算方法较为直观,在模型中使用了投资者较为关注的包括股票价格、权益价值、净利润、现金流量等指标,很好地体现了“价值相关”这一理念。与会计协调指数不同,其不需要对每一家公司的会计方法逐一进行判断,而是可以使用大样本数据和统计回归的方法进行测算,数据容易获取,具有很强的操作性。但是这类方法仍然存在局限性:Barth等(2012)使用模型回归的拟合度的差异来衡量可比性,这个差异的大小缺乏对照标准,存在一定的主观性;Yip和Young(2012)的方法也只能根据估计系数是否显著来定性判断可比性是高还是低,并不能用一个具体的数据来准确、定量地衡量可比性。

3.评级机构调整程度

与之前聚焦于权益市场的研究不同,Kim等(2013)进行了与债券市场参与者有关的可比性的实证检验。他们的理念是,如果报告的会计数字对市场参与者来说是不够可比的,市场参与者就会经常调整这些数字来使其更加可比。调整财务报告的数字能更好地反映潜在的交易和事项的经济状况,并提高财务报告的可比性。例如债务契约,对净值和净利润做出不同的调整可以降低股权人和债权人之间的冲突及其他契约问题(Li,2010)。

穆迪是信用评级机构的代表,它使用调整后的会计数字来计算财务比率,并把经调整的更具有可比性的财务比率作为评级的基础。基于此,Kim等(2013)把相同行业内的会计数字较小的调整视为较高的可比性,因为这能使市场参与者对某一行业内的会计数字进行更多标准化计算和比较。相反,较大的调整意味着市场参与者在有效利用会计数字进行财务分析时需要更多的自我判断。

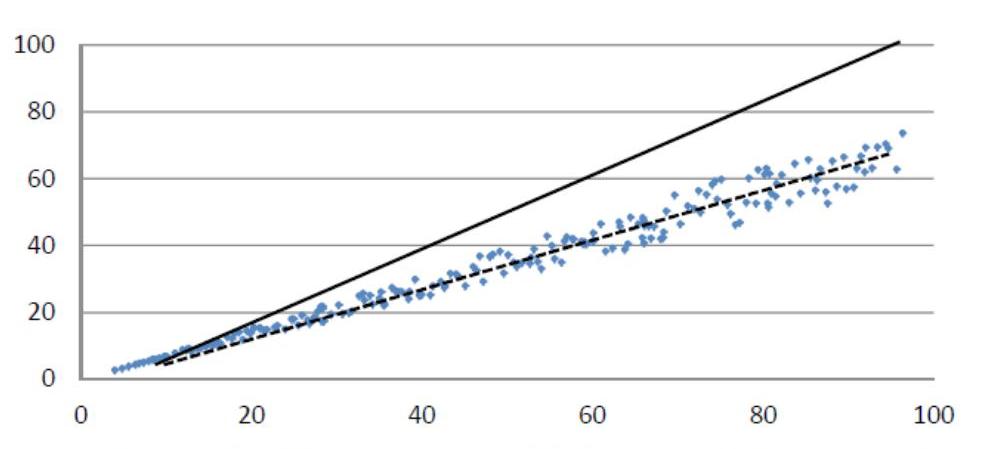

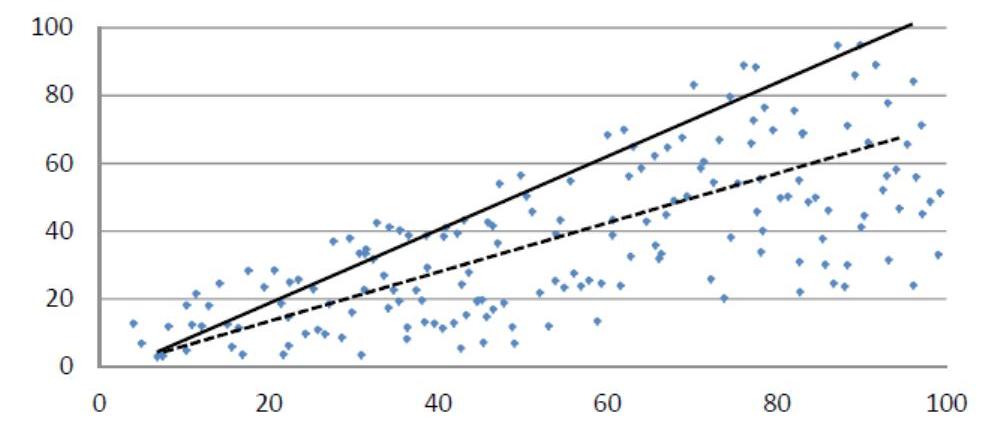

Kim等(2013)举例说明了如何使用这种方法判断可比性的高低。如图2~4 所示,使用坐标图来描述同一行业内各公司“报告的财务指标”与“调整后的财务指标”之间的关系。“报告的”是指该指标是根据公司财务报表中报告的金额计算的,“调整后的”是指该指标是根据评级机构调整后的金额计算的。他们使用的财务指标是利息保障倍数,即营业利润与利息支出总额的比率。图中每个散点的横坐标是报告的财务指标,纵坐标是调整后的财务指标,实线为45˚的直线参考标准,虚线为众多散点的线性拟合方程。

在图2中,行业内所有公司报告的会计数字都很好地描述了潜在的经济事项,因此几乎没有必要为了财务分析而对这些数字进行调整,所以这些公司之间具有较高的可比性。在图3中,行业内公司报告的会计数字表现出一个较大但类似的偏差,因此进行统一的标准化调整就足够了,所以这些公司之间也具有较高的可比性。在图4中,行业内公司的报告数字显示出普遍的偏差,虽然可以像图3那样进行调整,但围绕这种普遍的偏差做出的调整也具有很大的波动,所以这些公司之间具有较低的可比性。

该方法在坐标图中显示出的可比关系一目了然,理念清晰,具有很强的说服力。但是操作难度较大,需要找到每一家公司经评级机构调整之后的会计数字来计算。

(二)基于公司微观层面的测算方法

1.会计系统可比性

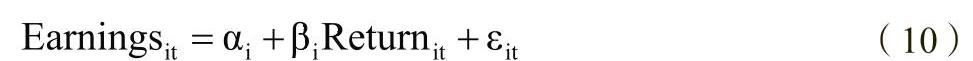

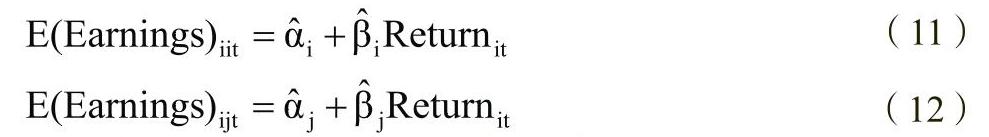

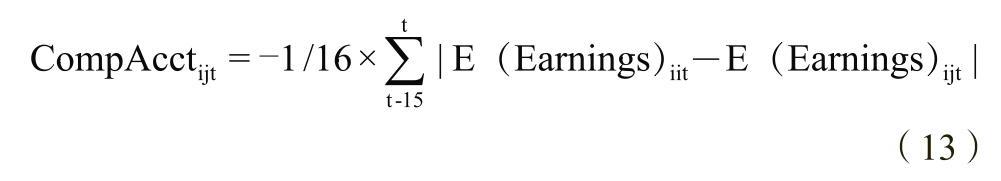

De Franco等(2011)构建了公司层面的会计信息可比性的测算方法,他们认为:给定一组经济事项,如果两家公司能生成类似的财务报告,那么这两家公司就具有可比的会计系统。他们使用股票收益率(Return)作为经济事项净效应的代理变量,使用盈余(Earnings)作为财务报告的代理变量,使用公司i的第t - 16期到t - 1期连续16 个季度的数据估计下述模型:

与De Franco等(2011)的方法接近,Barth等(2012)使用另一种方法来评估执行IFRS的公司和执行美国GAAP的公司之间的会计信息可比性,这种方法同样称为“会计系统可比性”。该方法以股票价格、股票收益率和现金流量作为经济输出,以净利润和权益账面价值的多种组合作为会计总额。

Barth等(2012)分6步来构建会计系统可比性的测算:(1)对配对公司分别估计股票价格(股票收益率、现金流量)与盈余和权益账面价值之间的关系。(2)对于每一组配对公司,计算样本内的配对股票价格(股票收益率、现金流量)。(3)对于每一家公司,使用其他配对公司的组合来计算配对股票价格(股票收益率、现金流量)。(4)对于每一组配对公司,计算从第2步和第3步得到的配对股票价格(股票收益率、现金流量)的差异的绝对值。(5)对于每一对年度样本,计算从第4步得到的配对股票价格(股票收益率、现金流量)的差异的平均值。(6)将从第5步得到的平均差异的平均值、中位数和标准差,作为股票价格、股票收益率、现金流量的可比性度量。Mukai(2017)也是用了类似的方法。

结合之前“价值相关可比性”测算方法来看,De Franco等(2011)和Barth等(2012)的测算方法各有优点和缺陷。例如,尽管股票价格和股票收益率反映了跨国和跨行业的资本成本的差异,现金流量却没有反映这一点。而且,尽管包括会计准则在内的信息环境影响了价格形成机制,并由此影响了股票价格和股票收益率,但它也没有影响现金流量。虽然随后的现金流量在有限年度内是可获得的,但股票价格和股票收益率反映了投资者在随后所有年度内的期望。

类似于会计系统可比性,Yip 和Young(2012)使用会计函数的相似性测算可比性,根据De Franco等(2011)进行了一定的改动,把被解释变量由盈余(Earnings)替换成总资产收益率(ROA),从而估计每一家公司的会计函数:

该方法的其他步骤与De Franco等(2011)相同。

总的来看,会计系统可比性的测算方法使用股票收益率和盈余(或总资产收益率)作为代理变量,分别将公司的大量经济事项和经济后果进行了高度的凝练,准确地体现了可比性的概念和思想,促进了会计信息可比性的实证研究。此方法不仅在国内被广泛借鉴,在国外的应用也较多(Wang等,2016;John和Yeung,2017)。从国内外大量的经验研究的结果来看,该方法的局限性较小。

2.盈余可比性

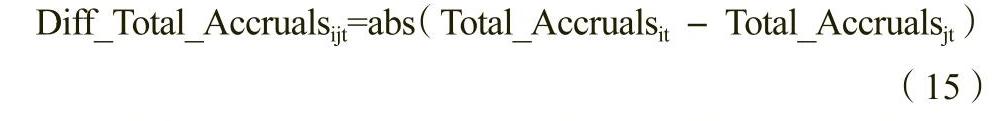

Francis等(2014)测算会计可比性的第一种方法是“盈余审计测算法”,对被同一家四大会计师事务所审计的一对公司的年度总应计(异常应计)和被不同四大会计师事务所审计的一对公司的年度总应计(异常应计)之间的差异进行检验。他们检验应计,是因为应计是盈余在操控性下的主要组成部分,也是审计师对可比性最直接影响过程中的组成部分。他们认为,相同行业、相同年度内被同一家四大会计师事务所审计的两家公司,归因于审计方法的应计调整的类型更有可能相同,且在执行GAAP时会做出相同的会计选择和调整。于是,这些公司的应计结构比被不同审计师(审计风格效应是随机的)审计的两家公司具有更高的相似性。对于同一年度、同一行业内给定的配对组公司,他们测算了总应计的相似性:

与这一方法类似,Kawada(2014)认为,会计信息可比性可以由每两家公司之间总应计额的密切程度推测出。Mohseni等(2014)在研究伊朗和美国公司的财务报告在应计和盈余结构上的可比性时,也使用了类似的测算方法。

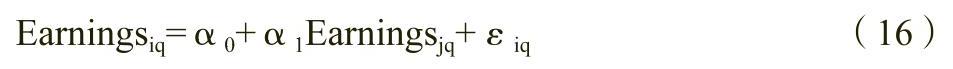

Francis等(2014)的第二种方法是“盈余共变测算法”,检验相同行业内一对公司的盈余随时间共变的程度。这一方法较少受限于影响应计差异测算的变量缺失。基于De Franco等(2011),Francis等(2014)用同一行业内的两家公司的盈余随时间共变的程度来测算可比性,构建了模型(16):

其中,Earnings是公司i和公司j在季度q的特殊项目调整前的利润(用平均总资产进行标准化)。对于相同行业内的每一对公司,用连续16个季度的数据进行回归。用模型(16)的拟合值来衡量公司i和公司j之间的会计可比性,称为盈余可比性共变,即ECOPM_COV。拟合值越高,表示这一对公司之间的盈余可比性越高。

盈余共变测算法有一个潜在的局限是没有明确地控制经济冲击。Francis等(2014)用三种方法应对这一局限。第一,他们对同一行业内的公司配对组分年度进行了分析,以此控制了共同的经济基础因素和冲击。第二,他们控制了每一对公司的相同时期的现金流量变化,把模型(16)中的盈余(Earnings)替换为现金流量(CFO),这与ECOPM_ COV的测算方法类似。第三,他们对每一对公司控制了相同时期的股票月收益率变化(RET_COV),其测算方法也与ECOPM_COV类似。因为股票收益率反映了经济冲击,所以这进一步控制了应计的潜在经济基础因素效应。

可以看出,盈余共变测算法主要是从外部审计的角度出发,认为相同的审计风格产生类似的报告盈余,视角较为新颖,这一方法同样也体现了“相同的经济事项产生类似的经济后果”的可比性这一理念。盈余共变测算法相对其他方法来说更为简洁,但其测算结果并不是严格意义上的公司截面可比性,在一定程度上涉及到时间序列的可比性,这在实证应用中可能会受到相应的局限。

3.信息传递可比性

Yip和Young(2012)还使用信息传递程度来衡量可比性。在盈余公告中,信息传递发生的一个重要条件是可比的会计盈余。如果盈余不可比,那么由于一个较低程度的信息传递,一家公司的盈余公告对预测其他公司的价值就几乎没有作用。所以,信息传递的程度反映了信息可比性的程度。

Yip 和Young(2012)使用事件研究法,以报告的盈余与事前预期盈余之间的差额,为一家进行盈余公告的公司测算了非预期盈余。事前预期盈余的代理变量是在盈余公布之前的一个月内分析师盈余预测的平均值。他们使用模型(17),计算了一家没有进行盈余公告的公司在进行了盈余公告的公司公布盈余的前后共3天的异常股票收益:

信息传递可比性的测算方法并没有直接将两家公司的信息进行对比,而是通过一家公司受其他公司的“影响程度”来衡量可比性。可以看出这种方法也具有很强的直观性,但在步骤上较为繁琐,操作难度较大。另外值得注意的是,这种方法有一个假设前提,即市场是公开、透明、有效的。也就是说,只有当市场是有效的,一家公司的盈余预告才有可能对另一家公司产生影响。

4.会计政策文本可比性

Peterson 等(2015)的理念是,对重要会计政策的披露能帮助财务报告使用者识别和解释不同公司之间的相同和差异,在这一点上,会计政策的补充说明似乎是有用的。

他们使用矢量空间模型(Salton等,1975)来测算可比性,针对年度财务报告附注中的会计政策披露,从数据库中获得了有关文本。这个模型通过剔除文本中的禁用词和提取剩余词之后,以在文本中发现的独有词为基础而把文本转换为一个矢量。禁用词是指并不增加信息含量的普通词语,例如“和(and)”“将(will)”“因为(because)”“那(that)”等。提取是一个过程,用来移除词语的后缀形式来得到根词,典型的后缀包括“s”“ed”“ing”“ion”等。对于矢量中一个特定词语的取值,如果被阻止的词语在文本中出现,则等于1;如果缺失,则等于0。

Peterson 等(2015)认为,他们对可比性及一致性的测算方法是对De Franco等(2011)的方法的一种重要替代,两者至少在三个方面有所不同。第一,Peterson 等(2015)的方法是一种原始的、基于输入的测算方法,其以文本描述为基础;相反,De Franco等(2011)的方法是基于输出的测算,因为它通过不同公司之间的收益与回报的关系来测算可比性,这种输出指标可能过于宽泛。第二,De Franco等(2011)的方法只测算了跨部门之间的可比性,而Peterson等(2015)同时测算出了横截面上的可比性和时间序列上的一致性。第三,De Franco等(2011)的方法需要每个公司都有足够的时间序列观测值来进行比较,这限制了一些公司的可比性测算,而Peterson 等(2015)的方法无论在时间序列上还是在横截面上都只需要一家比较公司。

会计政策文本可比性测算方法提供了对可比性和一致性的客观、直观的衡量。但是,该模型也有一些局限。第一,有学者指出,使用余弦值测算可比性是有问题的,因为随着文本披露长度的增加,余弦值也是增加的。为了应对这一疑虑,Peterson 等(2015)在回归模型中控制了文本披露长度的效应,通过这一方法调整了可比性和一致性,这样就降低了公司会计政策因文本更长、包含更多词语而表现出更高相似性的效应。第二,该模型一个明显的缺陷是对语义不敏感,这意味着使用不同的词语表达类似的意思将导致不匹配。而且,该模型仅能识别单词而不能识别短语,尽管短语在某些情况下可能比单词更能反映相似性。例如短语“递延收入”“递延融资”“递延税金”,如果被拆分为独立的单词,短语的固有含义就消失了。这个模型也没有评估出词语在文本中的位置,这样,描述不同会计政策的两个相同的词语就被认为具有相似性。这些局限增加了他们测算可比性和一致性的噪音,有待日后进一步解决。

四、总结与展望

从20世纪八十年代学术界开始出现会计信息可比性的测算方法,到开始定量研究公司微观层面的可比性以来,国外主流文献对可比性测算方法的研究在以下三个方面发生了演变:一是可比性主体的转变,从国家或行业层面的会计信息整体协同,转化为微观层面上两家公司之间的会计信息可比;二是测算数据的丰富,从对会计准则(或会计方法)的选择进行赋值,转变为广泛使用企业的各种财务指标数据;三是计算方法的发展,从最初的协同指数计算,发展为以数理统计和建模为基础的回归测算。尤其是近年来,对可比性的测算方法层出不穷,各种测算方法都有其自身的特点和适用领域。

相比之下,中国对可比性的实证研究的起步要晚得多,不过自2011年以来,对可比性的概念、影响因素和经济后果等的研究也取得了丰富的成果。随着时代的变迁,以会计准则国际趋同为背景的会计协调问题(即国家或行业层面的可比性)已经逐渐淡出中国会计学术界的视野,以公司微观层面可比性为对象的实证研究正在蓬勃兴起和发展(李鹏等,2014;胥朝阳和刘睿智,2014;陈翔宇等,2015;刘睿智等,2015;孙丽霞,2016;谢盛纹和刘杨晖,2016;杨金凤等,2017;江轩宇等,2017;袁振超和韦小泉,2018;刘杨晖,2018;张勇,2018)。当然,国家行业层面的测算方法在某种程度上也可以被借鉴到公司微观层面的测算中。但不可回避的一个问题是,国内文献对公司微观层面可比性的测算方法几乎都是以De Franco(2011)的会计系统可比性为基础的,尽管有学者对这种测算方法做了自己的调整或改进(李鹏等,2014;胥朝阳和刘睿智,2014)。

国内文献对可比性测算方法的陈陈相因,一方面是因为相对其他方法,De Franco(2011)的测算方法直接明了、便于操作,所需数据易于获取,测算出的结果具有较强的有效性;另一方面可能也与中国资本市场的客观情况有关,由于中国的资本市场与发达资本主义国家相比仍然不够完善,国外某些测算方法(如评级机构调整程度)所需要的数据或信息在中国可能难以获取。此外,部分测算方法(如信息传递可比性和会计政策文本可比性)步骤较为繁琐,工作量大,对数学和计算机也有较高的专业要求,这可能也是原因之一。

本文对相关文献的回顾和分析发现,在会计信息可比性测算方法上,有以下两方面的问题值得未来进一步研究:

第一,进一步明确可比性的内涵。测算方法取决于对可比性内涵的不同理解。“会计信息”是一个很大的范畴,如果要进行定量的实证研究,必须把这一范畴明确化、精细化,制定出一系列清晰具体的指标。在可比性测算过程中,已有测算方法中所使用的各种财务指标是否能恰如其分地反映可比性的内涵,这还有待进一步推敲。此外,在回答“会计的什么信息可比”这一问题时,在已有文献中存在多种做法或导向,例如到底是“会计数字”可比,还是“会计方法”可比,抑或“会计文本”可比,不同的文献都有不同的做法导向,很难说谁比谁更准确。

第二,对不同的测算方法进行有效性验证与评价。由于不同的测算方法对可比性理念与内涵的理解不同,即使使用相同的样本和期间,不同的方法测算出的结果也会不同。其在中国资本市场环境下是否都有效,这需要使用中国上市公司的数据进行检验。此类研究已有先例可循,例如赵艳秉和张龙平(2017)用多种审计质量的衡量方法检验不同方法衡量出的审计质量在中国资本市场中是否有效和适用。今后在这方面需进一步加强。此外,在可比性的影响因素和经济后果的实证研究中,不同的测算方法是否都稳健,这也是在未来需要关注的问题。

FAN Shao-jun

(责任编辑 杨亚彬)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号