当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2016年第05期 > 财务研究201605文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2016年第05期 > 财务研究201605文章 > 正文公司治理视角下的税收激进研究

时间:2019-10-25 作者:田高良1, (1.西安交通大学 管理学院,西安 710049; 作者简介:田高良(1965-),男,陕西富平人,教授,博士生导师; 司毅1,2, (1.西安交通大学 管理学院,西安 710049;2.香港城市大学 商学院,香港 999077) 李星1, (1.西安交通大学 管理学院,西安 710049; 秦岭1 (1.西安交通大学 管理学院,西安 710049; TIAN Gao-liang,SI Yi,LI Xing,QIN Ling

[大]

[中]

[小]

摘要:

企业的税收安排分为节税行为和避税行为,节税行为是指纳税人采用合法的手段(政策技巧、计算分析、会计政策)以达到节约税款的目的,具体表现为在多种经营安排中选择税负最低的方案处理财务、交易等事项。相比于节税行为的合法性,避税行为仅具有不违法性,是指利用税法的不完善性、地区或者行业等优惠条款以规避或者减轻纳税义务。由于实践中很难区分清二者的界限,因此现有的研究中,学者将节税和避税统称为税收激进(Hanlon和Heitzman,2010;金鑫和雷光勇,2011)。该领域传统的研究将税收激进视为将国家财富转移到股东手中的过程,可以节省所得税现金税负,增加现金流,是符合股东利益的价值创造活动。风险中性的投资者期待“恪尽职守”的管理层通过追逐每一个避税机会来使得他们的财富最大化。但传统的研究忽略了现代公司的一个重要特征:所有权与经营权的分离。Slemrod (2004)、Chen和Chu (2005)以及Crocker和Slemrod (2005)的研究为在公司治理视角下研究税收激进奠定了理论基础,在这三篇代表性文章之前,绝大多数的税收激进研究都假设不存在代理问题(Hanlon和Heitzman,2010)。在公司治理视角下,现有的研究发现税收激进行为并不是实现股东价值最

...企业的税收安排分为节税行为和避税行为,节税行为是指纳税人采用合法的手段(政策技巧、计算分析、会计政策)以达到节约税款的目的,具体表现为在多种经营安排中选择税负最低的方案处理财务、交易等事项。相比于节税行为的合法性,避税行为仅具有不违法性,是指利用税法的不完善性、地区或者行业等优惠条款以规避或者减轻纳税义务。由于实践中很难区分清二者的界限,因此现有的研究中,学者将节税和避税统称为税收激进(Hanlon和Heitzman,2010;金鑫和雷光勇,2011)。该领域传统的研究将税收激进视为将国家财富转移到股东手中的过程,可以节省所得税现金税负,增加现金流,是符合股东利益的价值创造活动。风险中性的投资者期待“恪尽职守”的管理层通过追逐每一个避税机会来使得他们的财富最大化。但传统的研究忽略了现代公司的一个重要特征:所有权与经营权的分离。Slemrod (2004)、Chen和Chu (2005)以及Crocker和Slemrod (2005)的研究为在公司治理视角下研究税收激进奠定了理论基础,在这三篇代表性文章之前,绝大多数的税收激进研究都假设不存在代理问题(Hanlon和Heitzman,2010)。在公司治理视角下,现有的研究发现税收激进行为并不是实现股东价值最

大化的手段,反而可能是管理层“中饱私囊”、实现其自利行为的工具(Desai和Dharmapala,2006),切实有效的公司治理机制才能抑制管理层基于税收激进的机会主义行为,增加公司价值(Desai和Dharmapala,2009a)。

在我国多种所有制经济并存的背景下,不同上市公司有着不同的公司治理特征和避税动机。吴联生(2009)发现国有股权比例同有效税率呈现正向关系。将国有企业分为中央国有企业和地方国有企业后,刘行和李小荣(2012)发现地方国有企业的“金字塔”式公司治理结构有助于降低税负,提升公司价值。而有的民营企业则通过建立同政府的政治关系降低税负(Kim和Zhang,2016)。同时,民营企业独特的公司治理结构也使得控制性股东和管理层基于税收激进行为串谋进行“抽租”(Rent Extraction)和损害中小股东的利益(Chen等,2010;田高良等,2016c)更加容易,这导致了民营企业有效税率明显低于适用税率,即税收激进度较高。

本文结合我国制度背景,依托代理理论,从公司治理视角对近年来国内外权威期刊的文献进行梳理。在总结共识与分歧的基础上,提供一个管理层与控制性股东税收激进行为的成本收益分析框架,并为后续研究提出一些思考和建议。本文余下部分安排如下:第二部分阐述税收激进的衡量方式及影响因素;第三部分依托代理理论并结合我国制度背景,分析管理层税收激进行为;第四部分总结现有研究并提出一些研究建议。

(一)税收激进的衡量方式

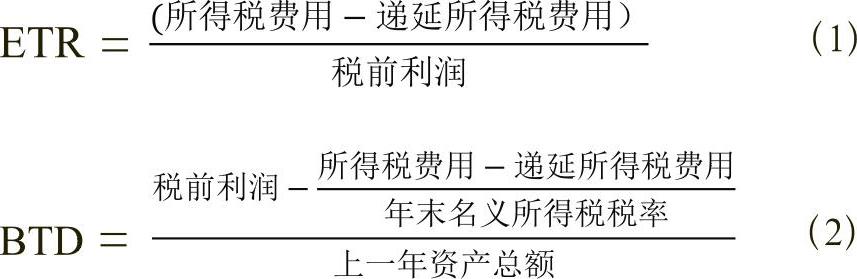

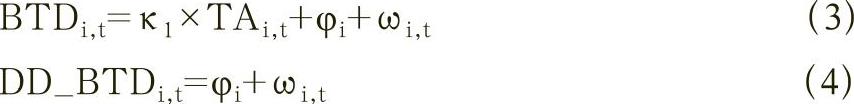

既然税收激进会直接造成BTD的变化,那么BTD也就自然成为一种重要的衡量方式。Hanlon和Heitzman(2010)基于美国背景的研究总结提出了现金有效税率(Cash Effective Tax Rate)、BTD、未确认税收收益(Unrecognized Tax Benefits)等12种税收激进的衡量方式。金鑫和雷光勇(2011)认为适合我国情景的衡量方式有三种,即有效税率(Effective Tax Rate,简称ETR)、BTD与固定效应残差法计算的BTD(简称DD_BTD。Desai和Dharmapala,2006),这三种方法在当前我国情景的税收激进研究中得到广泛应用(江轩宇,2013;田高良等,2016c)。

在BTD的基础上,DD_BTD的计算剔除了应计项目盈余管理对BTD衡量造成的偏差。

通过计算公式可以看出,ETR越低,或BTD和DD_BTD越大,表明税收激进度越高。

(二)税收激进的影响因素

1.管理层作用。会计准则与税法规定的差异赋予管理层自由裁量权,管理层的风险偏好、财务税收知识和避税动机等决定税收激进程度。Dyreng等(2010)发现管理层在避税决策中起着重要作用,CEO在决策中起到的作用比CFO更大。Chyz等(2013)发现管理层在个人所得税上激进的避税行为可以代表管理层的风险偏好,还会影响公司的税收激进度。

2.政企关系。良好的政企关系有助于公司了解税收征管法规的变动,提高风险承受力,降低被税务征管部门调查的概率。以政治关联作为政企关系的度量,研究发现政治关联公司相比于非政治关联公司的税收激进度更高(Kim和Zhang,2015;吴文锋等,2009)。

3.财务报告成本。虽然税收激进可以减少付现税费,提高现金流和公司价值,但并不是所有公司都会采用激进的避税政策。Balakrishnan等(2012)认为避税的同时会增加财务报告和组织架构的复杂性,在短期内会加剧外部信息使用者和公司之间的信息不对称,这一信息不对称产生的财务信息透明度问题被称为财务报告成本,管理层在避税决策时会在避税收益和财务报告成本之间进行权衡。

4.盈余管理。避税的直接结果就是增加税后每股盈余,达到当期或跨期盈余管理的效果。Graham等(2013)通过问卷调查发现,超过半数的受访管理层认为增加每股盈余是税收激进的主要目的。管理者可以操纵应税盈余与非应税盈余来达到盈余管理的目的,但是实践中,后者更为流行,说明管理者倾向于在不多缴纳税款的同时来实现盈余管理(Badertscher等,2009)。因此,现有研究大多认为BTD可以用来“捕捉”管理层操纵会计收入和应税收入的动机,并且利用BTD识别管理层进行“止损”和“盈余平滑”动机时比总应计项目和操纵性应计项目更为有效(Phillips等,2003;Tang和Firth,2011)。基于我国税制改革的研究还发现,管理层不仅可以通过避税实现当期的盈余管理目标,甚至可以通过利润跨期转移避税来达到盈余目标(王亮亮,2014)。最后,在经济后果方面,基于税收激进的盈余管理行为会降低盈余持续性,甚至导致未来的财务重述(Hanlon,2005;Badertscher等,2009;Blaylock等,2011)。

5.内部信息环境和税收筹划投入。内部信息环境和管理层对税收筹划的投入往往决定了税收激进的程度。一方面,决策理论认为决策相关的内部信息质量决定了决策的质量及其经济后果。Gallemore和Labro (2015)使用内部信息的可获得性、有用性、可靠性、准确性等变量构建内部信息质量衡量指标,发现较高的内部信息质量可以提高税收激进度并降低税收激进风险。另一方面,避税涉及复杂的交易,专业、有效的公司税务部门会在一定程度上影响避税结果。Chen等(2015)利用职业社交网站上公司内部税务部门工作人员的个人履历数据,发现规模更大、税务专长度更高的内部税务部门可能提高税收激进度。

6.资本结构和税盾效应。无税条件下的MM理论认为负债企业的价值和无负债企业的价值相等,即资本结构与企业价值无关。无税MM理论忽略了税盾效应,当存在企业所得税时,负债企业的价值等于相同风险水平无负债企业的价值加上债务利息抵税收益的现值。因此,在风险一定的情况下,负债越多,税盾效应越大,企业价值也越高,资本结构与税收激进程度息息相关。王跃堂等(2010)利用2007年我国企业所得税改革这一自然实验,研究发现所得税改革后,税率降低的企业因税盾效应减弱,降低了债务水平,而税率增高的企业则提高了债务水平。

7.企业文化和企业战略。企业文化与战略反映了企业当前的风险偏好、社会责任承担等,避税行为是一种“激进”的税收行为,将国家的财富转移到股东和管理层的手中,在某种程度上是一种社会责任缺失的高风险行为。以企业社会责任CSR作为企业文化的度量,Hoi等(2013)发现企业文化会影响避税行为,较少承担社会责任的企业税收激进度更高。以企业总部所在地区宗教信仰作为企业文化的度量,Boone等(2012)发现位于宗教信仰盛行地区的企业税收激进度更低。Higgins等(2015)认为企业战略选择可以体现风险偏好程度,创新型战略的企业风险偏好更强,税收激进度更高,成本领先型战略的企业更加厌恶风险,税收激进度更低。

8.收入地区构成。税收激进往往涉及收入的跨地区转移以寻求最佳的税收优惠政策和最低的适用税率,收入来源更复杂、规模更大的公司的管理层就有了更大的操纵空间去进行避税,使得税收激进受到规模经济效应的影响。跨国公司相比于国内运营公司的税收激进度更高(Rego,2003),OECD国家由于双边税收优惠协定的签署,跨国企业之间通过财富转移避税的现象变得日益普遍(Bartelsman和Beetsma,2003)。

10.税收征管。税收激进是管理层成本收益权衡的结果,被征管部门稽查、处罚以及由此而产生的声誉损失是成本的重要组成部分。随着税收征管力度的加大,税收激进行为被发现甚至处罚的可能性也会加大,税收激进程度会降低(Hoopes等,2012;江轩宇,2013)。

(一)两类公司治理问题与税收激进

随着所有权与经营权出现分离,现代公司出现了公司治理问题。要理解公司治理的类型,我们需要综合考虑以下三方面关系:首先是公司内部最基本的关系,也就是股东之间的权力关系;其次是股东同董事会之间的关系,由于董事会由股东选任,实际也就是第一种关系的派生关系;最后是股东与实际控制者(经理人或者控制性股东)的关系(宁向东,2005)。公司治理结构不同,以上三种关系也就呈现出不同的形态,但无论差异如何,我们大致可以依照与公司相关的不同利益主体在性质上的不同,将公司治理问题分为两类:一类是代理型公司治理问题,或称为代理问题、第一类公司治理问题;另一类是剥夺型公司治理问题,或称为第二类公司治理问题。代理型公司治理问题面临的是股东与经理人之间的矛盾冲突,而剥夺型公司治理问题面对的是控制性股东与中小股东之间的利益冲突。现有的税收激进研究主要关注代理型公司治理问题,较少关注剥夺型公司治理问题,以下分别从两类公司治理问题出发进行论述。

1.代理型公司治理问题。所有权与经营权的分离导致了管理层拥有公司资产的决策权但并没有与其相对应的所有权。利益的不一致以及因信息不对称产生的监督困难容易导致“管理腐败”。一方面,在决策上管理层从自身利益出发,不以股东利益为决策首选,会产生风险厌恶、不尽职尽力等问题;另一方面,管理者利用手中的权力和信息优势转移公司资源直接为己谋利,会产生“帝国构建”、侵占投资者财产等问题。现有代理型公司治理与税收激进的研究大致遵循以上两条思路。首先,税收激进对于管理层来说是一项高风险活动,如果合理的纳税筹划对于股东是一项价值创造活动,风险中性的投资者就应该激励风险厌恶的管理层积极开展纳税筹划活动来增加股东价值(Gaertner,2014; Waegenaere等,2015)。其次,Desai等(2007)认为自利的管理层在避税的过程中会出现“中饱私囊”的“抽租”行为,他们会以为股东避税为“幌子”,以复杂的形式构建具体的交易,为转移公司资源为己所用提供便利。

2.剥夺型公司治理问题。在股东之间,由于持股方式和比例的不同,产生了控制性股东和中小股东两类股东。控制性股东通过直接或者间接方式持有公司的大量股份,有效控制了公司。控制性股东的身份是双重的:一方面,控制性股东具有股东属性,与其他中小股东的利益存在一致的地方;另一方面,控制性股东可以通过控制公司获得其他中小股东无法获取的控制性收益,他们追求自身利益最大化的方式主要是通过企业资产内部转移(Tunneling)来完成的,转移行为降低了经济体系的透明度,也使得对企业的分析更加复杂化。如此看来,控制性股东似乎会为自身的利益通过避税转移公司资源为己所用,进而导致控制性股东公司的税收激进度较高,但现实并非如此。Fama和Jensen (1983)认为当公司的股权和决策权集中在少数几个股东手中,即存在于控制性股东中时,控制人就很可能会变得风险厌恶。而税收激进是一项风险较大且会给控制性股东带来较高成本的活动(如税务监管部门惩罚给控制性股东带来的声誉损失等),控制性股东就会选择采用激进度较低的避税活动(Badertscher等,2013)。Chen等(2010)使用家族企业作为剥夺型公司治理问题的代表来研究税收激进,他们发现家族企业的控制性股东害怕中小投资者和税收征管部门认为家族企业避税是为了自己转移资源而进行的“抽租”行为,可能的惩罚迫使他们降低税收激进度。

(二)成本—收益视角下的税收激进决策

税收激进行为是管理层或控制性股东基于成本收益权衡做出的决策,当他们避税的收益大于成本时,会采取更为激进的避税措施(Chen等,2010;田高良等,2016c)。现有研究在分析税收激进影响因素时较少从税收激进决策者的成本收益分析视角进行探究,对问题的分析不够深入和全面,本部分在梳理和总结现有文献的基础上,提出基于管理层视角的成本收益分析框架,而控制性股东视角与此类似,不再赘述。

2.成本。税收激进作为一项将国家财富转移到股东和管理层手中的行为,企业会遭到社会舆论的谴责和税务征管部门的调查,其声誉损失和罚款构成了管理层税收激进的主要成本,所以声誉损失和监管惩罚成为了管理层税收激进决策的重要考虑因素之一(Boone等,2012;Graham等,2013),知名度高、媒体关注度高的公司税收激进成本更高(Austin和Wilson,2013;田高良等,2016c),税收征管力度更大的时期和地区税收激进成本更高(Mills,1996,1998;江轩宇,2013)。同时,如果投资者认为管理层利用税收激进“中饱私囊”,还有可能“用脚投票”,用股价折价的方式惩罚管理层(Chen等,2010),这也构成了管理层税收激进的潜在成本。

(三)公司治理机制与税收激进

Desai和Dharmapala (2009a)认为由于管理层自利行为的存在,税收激进整体上并不能提高公司价值,当税率升高时,治理机制健全的公司才可以通过税收筹划显著提升公司价值。可见,切实有效的治理机制才能够保证管理层在做出较为激进的税收筹划决策时“恪尽职守”,而非“中饱私囊”(Jesen和Meckling,1976;Wilson,2009)。

1.内部公司治理机制。内部公司治理机制的研究主要从薪酬激励、专业投资者、内部控制与董事会制度四个方面展开。首先,如果进行纳税筹划活动可以提升股东价值,那么就应该设置恰当、合理幅度内的激励措施鼓励管理层增加纳税筹划活动的投入,积极开展纳税筹划活动。Waegenaere等(2015)通过分析性模型得出激励管理层避税的最佳契约:奖励降低现金税负的管理层,惩罚增加未确认税收收益的管理层。相关研究也发现,提高薪酬业绩敏感性(Minnick和Noga,2010)、将薪酬契约同税后盈余相挂钩(Phillips,2003;Armstrong等,2012;Gaertner,2014)以及股权和期权激励(Rego和Wilson,2012;田高良等,2016a)能够激励风险厌恶的管理层增加税收筹划的投入,进而提高税收激进度。但当激励超出合理幅度范围时,就会产生管理层的“壕沟防守效应”(Entrenchment Effect),即随着高管持股比例的提高,高管对企业的控制力不断增强,来自外部的约束越来越弱,高管变得更加风险厌恶,税收激进度也就越低(McGuire等,2014)。其次,“安然”事件之后,内部控制制度逐渐在上市公司中确立起来,基于内部控制的内部治理和内部监督能够有效抑制管理层的“中饱私囊”行为,降低税收激进度(Bauer,2015)。最后,董事会制度也是激励和监督管理层的一项制度安排,税收激进涉及复杂的交易和隐蔽的操作,独立性更高、财务专长更好的董事会,特别是其下设的审计委员会能够有效抑制管理层的税收激进行为(Lannis和Richardson,2011;Richardson等,2013;Armstrong等,2015)。

(四)所有权性质、公司治理与管理层税收激进动机

Hanlon和Heitzman (2010)建议将国有股权因素纳入到税收激进的研究中。相比于西方发达经济体私有化、分散化的股权结构,我国呈现出国有化、集中化的股权结构。所有制性质的不同导致了公司治理结构和税收激进动机的不同,为研究这一问题提供了较好的机遇。

国有企业通常呈现出股权集中度高、权力差距程度高等特征,中小股东很难通过选举董事会成员来保护自身利益(Zhang,2006;Fan等,2007)。一方面,由政府任命的管理层以实现政治目标和社会责任为首要诉求,甚至甘愿成为“纳税大户”而牺牲中小股东的利益和公司价值(Shleifer和Vishny,1994;Chang和Wong,2004)。同时,国有企业尚未形成完善的职业经理人聘任制度,我国也缺乏竞争性的经理人市场,使得国有企业的管理层在管理中常常出现“不求有功,但求无过”的心理,税收激进带来的违规惩罚可能会影响其政治前途。以上原因均可能导致税收激进度较低。另一方面,我国公司治理制度和投资者保护机制尚不健全,给国有企业管理层通过税收激进“中饱私囊”提供了动机和可能(Wang等,2008;Jiang等,2010),有可能导致税收激进度较高。所以,从理论角度我们无法预测实证结果,现有研究普遍发现国有企业较民营企业的税收激进度低,说明国有企业管理层税收激进决策时的政治目的考量高于其“中饱私囊”的动机(吴联生,2009;Chan等,2013)。

随着研究的不断深入,研究发现税收激进度不仅在国有企业和民营企业之间存在不同,甚至在中央国有企业和地方国有企业之间也存在着差异(刘行和李小荣,2012;田高良等,2016c),地方国有企业的税收激进度显著低于中央国有企业和民营企业。究其原因:首先,1994年我国实施分税制后,地方政府为了吸引投资,纷纷加强基础设施建设以优化投资环境,而这需要大量资金,因此会加大监管,提高国有企业的避税成本,从而降低税收激进程度;其次,地方政府同地方国有企业之间的信息不对称程度较低,限制了地方国有企业管理层通过复杂交易隐匿收入进行避税(Fan等,2007;刘行和李小荣,2012);最后,地方政府的干预降低了管理层的薪酬业绩敏感度(刘慧龙等,2010),使得管理层既不会因为业绩好获得相对应的薪酬奖励,也不会因为业绩差获得相对应的薪酬惩罚,进一步限制了他们税收激进的动机。综上所述,我国的制度背景和所有权性质不同导致的公司治理体制差异造成了国有企业的税收激进度较低,在国有企业内部,地方国有企业的税收激进度更低。

在我国,民营企业的实际所得税税率与国有企业相比明显较低,说明民营企业税收激进的动机较强且税收激进的程度较高。现有研究普遍认为民营企业会利用地方政府在税收优惠政策中的裁量权,通过建立政企关系达到税收激进的目的(吴文锋等,2009;李维安和徐业坤,2013),但该类研究往往忽视了民营企业的公司治理结构会导致税收激进度的提高。一方面,相比于国有企业,民营企业所有者和管理者之间的转换成本和信息不对称程度较低,作为控制性股东的民营企业所有者往往是民营企业的管理者,代理型公司治理问题微乎其微,这也就使得民营企业的所有者和管理层有更大动机为了自身利益积极寻求避税机会,实现自身利益最大化;另一方面,民营企业的所有者及其家族往往控制了规模庞大的“系族集团”,剥夺型公司治理问题严重,如57.18%的民营企业实际控制人兼任董事长(李维安和徐业坤,2013),37.12%的民营企业董事长兼任总经理(来自WIND数据库,作者整理),这也就为民营企业的内部人通过税收激进实现“中饱私囊”,侵害外部股东利益提供了可能(Jiang等,2010)。现有研究结论普遍支持当民营企业的董事长和总经理为同一个人时,税收激进程度更高,暗含了剥夺型公司治理问题的存在(Chan等,2013)。综上所述,由于税收待遇的差异,独特的公司治理结构,民营企业在我国有着更大的税收激进动机和更高的税收激进度。

1.关于研究视角。首先,现有研究重点关注税收激进的影响因素,对其经济后果的研究相对较少,仅涉及税收激进对股价崩盘风险、在职消费、投资效率等的影响,后续研究可重点关注税收激进经济后果。其次,现有研究着重内部治理机制对税收激进的影响,而对外部治理机制,如媒体关注、网络舆情等对税收激进的影响还较为缺乏,后续研究可以重点挖掘外部治理机制对税收激进的影响。最后,目前对于代理型公司治理问题与税收激进的研究较多,而对于剥夺型公司治理问题与税收激进的研究很少,而东亚国家是剥夺型公司治理问题较为显著的地区,为研究提供了契机。

2.关于分析视角。有些研究要么视税收激进为价值创造活动,要么视其为自利行为,在研究中呈现出两分化。但是税收激进是内部人成本收益分析权衡的结果,我们建议后续应着重分析研究对管理层权衡决策的影响,得出全面、深入的研究假设。

3.关于研究层次。大量的税收激进研究停留在公司层面,而政企关系与税收激进、审计与税收激进都要通过具体的“人”来进行联结和执行。比如,我国大部分上市公司独立董事比例刚好满足监管要求且公司之间的差异很小,研究董事独立性对税收激进的影响往往无法得出可信的结论(Chan等,2013)。部分学者已开始从董事会成员和签字审计师等“人”的层面研究社会网络对税收激进的影响,初步探究了高管—签字审计师社会关系与独立董事联结网络对税收激进的影响(田高良等,2016b;2016d)。

4.关于我国背景。税收激进理论建立在西方发达经济体的研究基础上,对我国研究有着重要的借鉴价值,但并不意味着我们可以照搬。比如,声誉被国外学者认为是管理层税收激进决策中重要的考量因素,但声誉的影响在我国情景的研究中可能十分有限。目前,我国尚未形成董事会负责的经过公开竞聘形成的职业经理人制度,职业经理人市场既不成熟又缺乏稳定性,这一切都限制了声誉因素的作用。同时,我国独特的制度背景为我们提供了更有价值的研究问题——探究宏观经济政策变动如何影响微观企业税收激进行为,甚至还为我们提供了自然实验来帮助我们解决内生性问题。比如,我国企业所得税改革和股权分置改革为我们解决研究中的内生性问题提供了绝好的自然实验机会。

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号