作者:孙丽 | 安徽师范大学经济管理学院会计系讲师;李锦彰 | 山西大学文史学院研究员;冷昕 | 安徽师范大学经济管理学院会计系讲师 时间:2021-08-06 来源:《财务与会计》2021年第15期

在革命根据地留存下来的红色史料中,包括一些珍贵的老账本,它们形成于战争年代血与火的斗争实践中,以朴素的文字和数字,记录着真实的革命史事与史实。山东会计博物馆近期举办的“红色会计”主题展上展出了山西收藏家李锦彰先生收藏的两本抗战初期柏兰村账簿,账簿以无可辩驳的事实见证了中国共产党积极抗日的史实、为抗日战争所付出的巨大牺牲、严格的后勤管理制度,以及广大人民群众对我党和人民军队的衷心爱戴和支持。其中内含的革命精神和历史意蕴,是中国共产党致胜的法宝,也是未来走向更大辉煌的无尽动力。

一、账簿简介

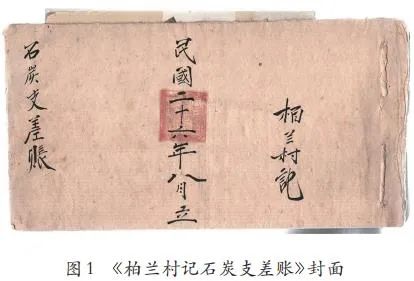

这两本账,一本是《柏兰村记石炭支差账》(以下简称石炭支差账),另一本是《柏兰村记粮草收支账》(以下简称粮草收支账),其中尤以粮草收支账所记内容最为丰富多样。这两本账虽然外表形式简朴,粮草收支账甚至还残破到没了封皮,但却极为珍贵,具有重要的历史价值。石炭支差账封皮上一枚印文为“五台县第三区柏兰镇镇公所图记”的红色印章,宣示了该账簿属于柏兰镇镇公所官方账簿的性质。封皮上注明“民国二十六年八月立”,内容记录时间是民国二十六年农历八月二十三日至十一月二十九日(1937年9月27日至12月31日)。这一时间段恰好是日军进攻山西,我们党领导的中国工农红军改编为八路军进入山西抗战的初始时期。这两本账簿所记事实的发生地柏兰村(镇),是山西省五台县陈家庄乡下属的一个古老村镇,位于五台县东南部,南与盂县相连,东与河北省平山县接壤。经此可通达大同、忻州、太原、阳泉、石家庄等地,为五台县五大古镇之一,商贸发达,进可攻退可守,战略地位十分重要。从账簿所记内容及相关史料可知,八路军总部和八路军第115师、第120师等部曾驻扎或经过这里。账簿中详细记录了平型关大捷结束后第二天至1937年年底3个月间,由柏兰镇(村)镇公所经手的柏兰镇及周边村民、商号缴纳的小米、玉米、高粱以及草料、石炭等物资,以及在此驻扎(包括养伤)的各路人马领取物资的详细情形。

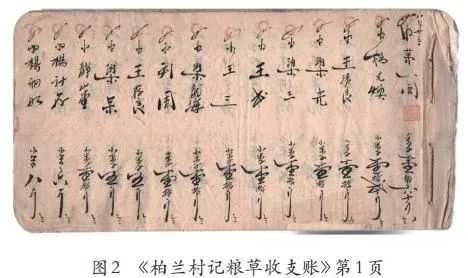

账本采用传统中式账簿常见的纸质装订形式。石炭支差账封面要素完整(如图1 所示),从右到左依次记:柏兰村记、民国二十六年八月立(上有印章)、石炭支差账。另外一本粮草收支账虽然封皮残缺,但账簿形式与石炭支差账相同(如图2所示)。两本账簿皆属于流水账,涉及物资一般是上“收”下“取”,涉及现金流入用“入”字。账簿字体虽潦草,但是记录非常规范。如粮草收支账的第一页,最右侧从农历八月二十三日开始下有红色印章,上面一行每项的开始有记账符号,上有红色小圈,表示已经核实。未经核实的账项则不会有红色小圈标记。

二、粮草收支账:艰苦抗战的史料见证

粮草收支账记录内容极为丰富,记录格式规范严谨,基本没有涂改痕迹,可见记账人认真细致且经验老道。账簿中最珍贵和值得研究的是在一些标“取”的物资数量右侧所加的备注。这些备注属于会计摘要的性质,具体说明取用物资的主体(机构或个人)、用途,并能够据以推断出许多细节情况。本文主要根据这些备注对该账中涉及到的物资种类,领用主体,领用的数量、频次、用途及原因等进行整理分析,以展现该账簿所反映的中国共产党抗战历史史实及诸多细节。

(一)八路军主力部队在山西抗日前线浴血奋战的史实

1937年8月,中共中央革命军事委员会发布命令,西北地区的红军改名为国民革命军第八路军(简称八路军),下辖第115师、第120师和第129师。其中,红二方面军第6军团和第32军、红军总部特务团一部,在陕西省富平县庄里镇改编为八路军第120师359旅,下辖717、718两个团,总兵力5 000余人。改编完成之后,旅长陈伯钧率718团和旅直属营一部留守陕甘宁边区,后归八路军留守兵团建制;副旅长王震率717团和旅直属营一部共2 100余人东渡黄河开赴山西抗日前线,在五台、平山(属河北省)一带开辟抗日根据地,配合国民党军进行忻口、太原作战。本账簿所在的柏兰村,正是359旅的活动区域之一。

1937年9月25日,八路军第115师根据中共中央军委指示,在位于山西省大同市灵丘县和忻州市繁峙县交界处的平型岭脚下的平型关,伏击号称“钢军”的日军板垣征四郎第5师团第21旅团一部及辎重车队,经过浴血死拼,歼敌1 000余人,击毁汽车100余辆,缴获一批辎重和武器,取得了全国抗战以来中国军队的首次大胜利,振奋了军心民心,打破了日军不可战胜的神话。

柏兰账簿的记录起始于民国二十六年八月二十三日(1937年9月27日),恰为平型关大捷两天之后。从账簿记录及相关史料分析,账簿所记正是平型关大捷之后第115师及相关部队转移到五台山周围地区整修补充并进一步开展抗战的相关支出。

当第115师在平型关一带阻击日军进攻时,第120师359旅在柏兰镇集结待命。在农历八月二十七日(1937年10月1日)这天,717团军需处领取白面50斤,合洋10元。在当时的山西,白面供应稀缺,50斤白面虽是杯水车薪,但对浴血奋战、时时面对死亡威胁而又物资缺乏、生活艰苦的八路军指战员来说,能够吃到一口白面已是难得的享受乃至奖赏。

按该账簿记载,农历九月二十三日至二十八日(10月26日至10月31日)八路军供给部、第115师医院、第115师运输队、总特务团等领取了干草、花料、小米子等物资,九月二十三日(10月26日)八路军供给部分两次取干草213斤、1 036斤,极有可能是为新的战斗或踏上新的征程做准备。1937年10月28日,朱德总司令按照毛主席指示,率八路军总部与第115师师部及第343旅,由五台县南茹村到柏兰村一宿,次日向盂县方向转移,此账记录的内容极有可能与该史实相关联。

粮草收支账中的记录证明,在日军进入山西攻击忻口、娘子关等战略要地的关键时刻,八路军总部和三个师主力,以及我党领导下的诸多游击队,始终处在抗战的第一线,在极为贫乏的物资供应下打击敌人,坚持抗战。账簿中多次出现的“慰劳伤兵”“伤兵用”等文字,让我们直观地感受到战争背后人民军队流血牺牲的残酷事实,深刻地体会到胜利的来之不易。一笔笔领取物资的细致记录,反映了我党领导下的人民军队坚持抗日的历史史实。八路军积极抗日所取得的伟大胜利延迟了日军南下的步伐,也粉碎了日军“一个星期占领山西”的计划。仅在忻口战役中,日军即伤亡2万多人,其中八路军的侧翼配合极为重要。该账簿的记录成为中国共产党领导八路军积极抗战的见证者。

(二)太原会战结束之后,我党领导下的游击队成为抗战的重要力量

1937年11月9日(农历十月初七),八路军主力部队转战太行、太岳山区建立抗日根据地,动员广大人民群众开展游击战争。这一史实也在柏兰账簿中得到了印证:十月初六之前,大多记录是对八路军主力部队和医院、运输队的物资供应;从十月初六开始,则大量出现游击队、义勇队、自卫队等游击部队及组织领取物资的记录,领取数额较小但非常频繁,部分记录如下。

总动会 取小米子5斤(初二日1斤、初三1斤、1斤、初四2斤)(穆先生来)

上述记录表明,游击队是柏兰村领取物资的主要力量,甚至距离柏兰村近两百公里的盂县游击队也在此活动,领取物资。其中“总动会”的全称是“第二战区民族革命战争战地总动员委员会”,主要负责发挥积极组织、动员群众进行抗战的作用。

游击队之所以能够快速成为抗战的重要力量,是毛主席高瞻远瞩进行战略部署的结果。据史料记载,太原陷落后,毛泽东指示以游击战争为唯一方向,重点控制五台山脉,形成恒山、五台、管涔三大山脉之间的广泛游击区域,同时做好敌人占领整个华北的准备,建立统一战线和发动群众工作,开展敌后游击战争。五台山脉是游击队控制的三大重点区域之一,柏兰村位于五台县,也是晋冀交界处的战略要冲。从账簿可以看出几支活跃的游击队身影,如“游击队”可能就是归属五台县的本地游击队,此外还出现过盂县游击队、平山游击队、陡寺自卫队、义勇队等领取物资的情形。

(三)严明规范的后勤管理制度

一般而言,账簿规范程度是管理规范程度的客观反映。研读账簿记录发现,各种物资的缴纳和领用(取)账目清楚、手续制度完备,实物计量与货币计量并用,数字精确。对于实物缴纳和领取之间因称量误差造成的短少,也以“短秤”方式予以注明,充分显示了我党领导下人民军队后勤管理的严明与规范。

账簿中涉及(五台)游击队、盂县游击队、平山游击队等领取记录。“(农历十月)初九日 盂县游击队 取小米子16斤、取花料15斤、干草45斤、石炭40斤、菜4斤、黄糖3两、大油1两 合洋2元7角3分”。该记录列明从邻县而来的盂县游击队从本镇镇公所账上领取的物资,该游击队领取物资并非无偿拨付,而是支付了洋钱“2元7角3分”,说明不同区域的游击队有着不同的后勤物资来源,这对军队后勤物资的管理有着极大的助益。另外,账簿中多笔记录涉及到游击队领取小米子等物资时,标明经谁手或者在某某家用,或者标明领取者与使用者的主体,如“(农历十月)初九 游击队 取小米子9斤(闫秀手)”“(农历十一月)初五 游击队 取小米子116斤(白东洋50斤、张三林30斤、闫成存36斤)”“十一日 游击队 取小米子60斤(张书清家用)”“十二日 动员会 取花料398斤(687团用) 三区军用代办所 取小米3斤(游击司令部用)”,有助于了解物资去向,加强抗战物资的管理。该账簿的第18页有补记农历十月十七日之后收支情况的记录:“(补)十月十七日 游击队 取花料6斤”“十八日 取花料6斤、十九日取花料6斤、二十日取花料6斤、二十一日取花料6斤、二十二日 取花料6斤”。总共36斤花料,分为6天6次领取,一方面说明物资紧缺,另一方面也说明物资供应的节奏控制严格,杜绝浪费的发生。

自古以来,都有“兵马未动,粮草先行”的说法。可是仅有“粮草”不够,还需对军队后勤物资进行严格的管理,以防止出现营私舞弊、贪污浪费的现象。而严格的后勤管理制度需要严谨科学的会计制度,以加强对后勤物资的核算与管理。事实上,在中华苏维埃共和国临时中央政府成立之时,就开始探索实施统一的会计制度与财政制度。1931年12月27日,临时中央政府第三次会议通过了《中华苏维埃共和国暂行财政条例》(以下简称条例),此条例是临时中央政府的第一个财政法规。自条例发布以来,又陆续发布其他相关制度条例,如收入统一制度、预决算制度、国库制度、会计制度、审计制度等,从制度上规范和保障各级苏维埃政府的各项收支,保证革命战争需要。这些制度的实施也为抗日战争时期、解放战争时期以及新中国成立后的财经制度建设积累了经验。从粮草收支账的规范程度来看,也可能受到苏区统一的会计制度等的影响。

(四)账簿记录的粮草物资领用数目细节,证实我军抗战“艰苦卓绝”绝非虚言

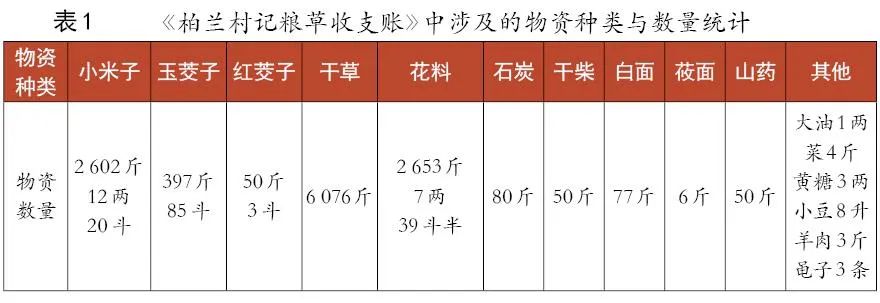

账簿记录表明,战士们的食物主要是小米子、玉茭子、红茭子(山西本地方言对小米、玉米、高粱的叫法),牲口吃的是干草、花料,其他物资数量极少。本文初步对账簿记录的物资种类与数量做了简单统计(如表1所示)。

由于缺乏驻军及具体食(使)用粮草物资的人数数据,无法据此计算每人每日的耗(食)用量。但根据以上3个多月的供应(取用)数量,却可以很明白地看出部队生活的基本状况:杂粮为食,油水(肉、油)罕见,基本无菜,生存艰难。三个月紧张的征战时间,许多军人聚集在一个村镇中,却仅耗用了3斤羊肉、1两大油(猪油)、4斤菜。

山西以养羊闻名,可几个月来仅有一笔羊肉领取记录,发生于农历十月十八日。“游击队 取 小米子5斤 取小米子6斤 取羊肉3斤 收(杨)巨魁 羊肉3斤”。这里记录“取 羊肉3斤,收(杨)巨魁 羊肉3斤”是同一天,可能是杨巨魁个人供应给游击队的。该账簿中“杨巨魁”这个人名多次出现,有时候以“巨魁”名字出现,供应小米、玉米、干草、花料等物资,数量很大。初步推断他可能是一个积极支持抗战的当地大户。

事实上,作为主食的小米子的供应也是十分有限的,如农历十月十二日的一笔记录:“十二日 游击队取小米子90斤(杨西寿家 用,十日粮,6人)”。该笔记录说明,游击队员6人住在杨西寿家,一次领取10日的口粮共计小米90斤。按一天3顿计算,每人每顿口粮只合半斤小米子。这个数量对于年轻力壮的游击队员而言,显然是不够的。账簿并没有记录他们还有别的食品供应,可以推想游击队员们极可能是饿着肚子与武装到牙齿的日军进行生死搏杀。

以上账簿记录让我们深切地体会到抗日将士们的艰难困苦,也更能深切地体会抗日战争的胜利来之不易。

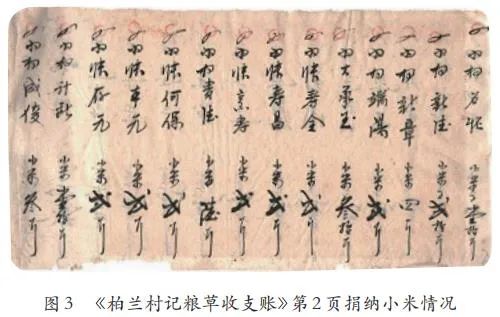

(五)账簿记录见证中国共产党领导下的人民军队与人民群众之间的鱼水深情

柏兰账簿所属的五台山区域属于太行山系的北端,处于黄土高原的边缘地带,地旱树稀,民众生活并不富裕。可是从账簿中一笔笔民众捐纳粮食和物品(包括作为燃料的石炭)的记录中(如图3所示),可以看出民众对八路军以及游击队无私、热情的支援。一方面,表现在数量方面,商号方面捐纳相对数量高一点,普通民众单次相对少一点。然而你三斤、我三斤,积少成多,且频率很高,表明群众对抗战将士们的支持普遍热情较高。另一方面,在游击队领取物资的记录方面,还标明了在谁家吃用,这除了说明物资管理严格,也说明群众对中国共产党军队的支持。充分体现了抗战时期民众各尽所能、公平负担、有力出力、有钱(粮)出钱(粮)的精神。另外,还有几笔记录值得关注,表明群众对抗战将士们的支持以及爱戴之情。“(农历九月)初十 出 慰劳伤兵民夫小米83斤 出 十一日 慰劳伤兵民夫小米43斤 出 十二日 慰劳伤兵民夫小米8斤 出 十三日 南京来兵 小米26斤”。

此处几笔领取记录,说明了慰劳伤兵民夫物资的种类与数量。该账簿见证了劳动人民对抗日战争的支持,也反映了民众希望抗战到底的决心。中国共产党顺应民心民意,通过开展广泛、灵活、务实有效的游击战争,沉重打击了侵华日军的嚣张气焰,也赢得了民心民意,为中国共产党夺取全国政权、解放全中国打下了坚实的群众基础。

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号