作者:唐大鹏1,2, (1.东北财经大学 会计学院/中国内部控制研究中心,辽宁 大连 116025;2.中国财政科学研究院 博士后流动站,北京 100142) 作者简介:唐大鹏(1985-),男,辽宁大连人,副教授,应用经济学博士后; 王美琪1 2.中国财政科学研究院 博士后流动站,北京 100142) 王美琪(1994-),女,辽宁锦州人,东北财经大学会计学院硕士研究生。 来源:

一、引言

由全国社会保障基金理事会管理运营的全国社会保障基金于2000年8月设立,并于2003年6月进入资本市场投资运营。经过了十多年的资本市场实践,社保基金取得年均收益率超过8%的成绩,截至2017年一季度末,社保基金的持仓市值由最初14.18亿元达到1 809.32亿元。日益壮大的资金规模使得社保基金在取得稳定高收益的同时对资本市场的影响也逐渐加大,其在所投资企业公司治理中所发挥的作用也日益受到关注。

基于此背景,本文的研究内容致力于回答以下问题:第一,社保基金是否发挥了积极的监督作用?本文利用我国A股上市公司2007~2016年的数据,研究发现社保基金持股比例与盈余管理水平显著负相关,结果支持了社保基金的“监督效应”假说。第二,社保基金治理效果的发挥是否受到一定的条件制约?在中国很多企业“一股独大”的现实背景下,内部股权结构是否是影响社保基金发挥治理作用的约束机制?外部产品市场竞争与社保基金监督之间又是何种关系?首先,就股权结构而言,本文采用分组检验方法从股权制衡程度和股权持有者身份两个角度进行研究,发现社保基金治理作用仅在股权制衡较高的情况下得以发挥;进一步区分大股东身份,发现治理效果仅在非国有样本中显著;此外,就产品市场竞争而言,分别检验高中低三种程度的竞争环境下社保基金的治理效果,研究发现高度竞争的产品市场与社保基金监督形成替代,中低度竞争的产品市场使得社保基金对盈余管理的抑制作用得以发挥,但仅在非国企中显著。

本文的研究贡献主要体现为以下方面:第一,区别于以往的将机构投资者视为同质性的研究,本文以社保基金为研究对象,从其资金属性、投资风格与政策要求出发分析其发挥监督作用的效果;第二,区别于以往的关注社保基金投资收益和风险的研究,本文从盈余管理的角度丰富社保基金的治理效应研究,并分别从内部股权结构和外部产品市场竞争的角度考察内外部治理机制对社保基金治理效果发挥的影响;另外,对社保基金治理效果的检验结果也为分析养老金入市对资本市场的潜在影响提供参考,并为完善上市公司股权结构提供理论支持。

二、文献回顾

(一)社保基金对盈余管理的治理效应

目前,直接检验社保基金治理效应的文献相对较少,可以从部分关注机构投资者异质性的文献中得到关于社保基金治理效果的启发。20世纪末期以来,机构投资者成为证券市场的重要组成部分,其数量、规模和持股比例的大幅提高促使其投资行为由间接治理向直接治理转变,已有文献关于其治理效果的研究目前存在三种竞争性观点:第一种观点认为机构投资者并不能显著发挥公司治理的作用,甚至对管理层盈余管理起到推波助澜的作用(Graves和Waddock,1990;Porter,1992;杨海燕等,2012);第二种观点则对机构投资者的监督作用予以肯定,认为其可以有效约束管理层的机会主义行为(Bushee,1998;Chung等,2002;Mitra和Cready,2005;程书强,2006;高雷和张杰,2009;李增福等,2013;袁知柱等,2014);而第三种观点认为持股比例是影响机构投资者能否发挥治理作用的重要因素,如黄谦(2009)和李延喜等(2011)认为机构投资者对上市公司盈余管理的影响呈倒U形关系,当持股比例较低时机构投资者持股促进企业的盈余管理行为,而持股较高则能起到有效的抑制作用。由于不同类型机构投资者资金规模、发展程度和治理动机存在显著差异,仅以机构投资者整体进行检验得到的结论受到一定的质疑。因此,近年的研究对机构投资者的异质性给予了更多的关注,如Koh(2007)的研究发现长期机构投资者可以抑制盈余管理,但短期机构投资者则促使管理层关注短期利润从而进行盈余操纵。现有对机构投资者异质性的研究大多从长期与短期、积极型与消极型、交易型与稳定型的角度进行划分(Bushee,1998;Liu和Peng,2006;Koh,2007;李善民等,2011;李争光等,2015;罗付岩,2015),针对机构投资者具体类型的较少研究也多关注证券投资基金(梅洁和张明泽,2016)。社保基金作为机构投资者中的一种,不论是资金属性、投资风格还是治理动机上均与其他机构存在较大的差异,社保基金的治理效果研究并未引起足够的关注。

在专门针对社保基金的研究中,主要围绕直接和委托投资模式比较(许闲和申宇,2013)、投资风险测算与控制(唐大鹏和翟路萍,2014;唐大鹏等,2014)、选股择时能力(唐大鹏和王丽娟,2015)等方面展开,对于其治理效果的关注相对较少。Guercio和Hawkins(1999)通过对美国5个活动最积极的养老基金组织的研究发现,机构投资者提交股东议案后,目标公司会显著增加治理活动并且会发生较大的变化。Zouari和Rebai(2013)发现,证券投资基金会助长其持股公司盈余管理行为,而养老金等机构投资者会抑制其持股公司的盈余管理行为。基于中国数据的研究发现资本市场对于社保基金持股的信息具有强烈的市场反应(刘永泽和唐大鹏,2011),靳庆鲁等(2016)基于红利所得税差异视角研究发现社保基金持股会影响上市公司的股利分配,从而验证了社保基金的治理作用。

(二)股权结构对公司治理效果的影响

1.股权制衡度视角的研究

股权结构决定股东行使权力的方式与效果,进而影响治理效果。现有研究从多方面给出了大股东对中小股东侵占效应的实证证据。例如,Fan和Wong(2002)从股权结构与盈余信息关系的角度研究发现,控股股东可能会根据自己的偏好和利益进行盈余信息的披露,从而削弱信息含量,Haw 等(2004)、Kim和Yi(2006)等得出了相似的结论;Masulis等 (2009)的研究认为大股东可能会攫取控制权私有收益,两权分离度较高时,大股东的掏空动机更强。

如果多个大股东同时存在并相互制衡,那么由于持股比例较多、监督成本较低,因此可以有效缓解第二类代理问题。Bennedsen和Wolfenzon(2000)认为,持股较为平均的多个大股东的股权结构有助于公司价值的提升。Gomes和Novaes(2006)认为股权制衡能够产生权益效应,即多个控制人共同持有较高的现金流所有权将会提高其转移公司资源的成本,降低控制权私有收益,进而提高公司价值。Boubaker和Sami(2011)的研究也表明,多个大股东的存在显著提升公司的盈余信息含量。可见,股权制衡对公司治理效果的正面作用得到了较多支持。

2.股权性质视角的研究

与此同时,股权持有者尤其是第一大股东的身份也对公司治理效果的发挥起到重要作用,从现有的文献看,关于国有股对公司治理的影响有两种不同的观点。部分研究认为,国有企业可能更多受到地方政府的支持,表现为正面治理效果(David和Kochhar,1996;陈小悦和徐晓东,2001)。也有研究持相反观点,一方面认为国有企业更容易出现所有者缺位的问题,代理成本相对较高(李寿喜,2007),另一方面国有企业的管理层的目标与非国有企业存在一定的差异,往往更多关注政治资本和升迁机会(薄仙慧和吴联生,2009),在这种情况下,其他内外部治理机制对国有企业的监督效果将会受到一定的限制。

(三)产品市场竞争对公司治理效果的影响

企业的生产经营与产品市场密不可分,产品市场竞争被认为是约束管理层行为的重要外部治理机制,学者们对产品市场竞争的影响研究关注了产品市场竞争本身的治理效果,也研究了产品市场竞争与其他治理机制之间的互动关系。

对于产品市场竞争的治理效果研究,现有文献基于不同角度取得了较为一致的结论,如Defond和Park(1999)研究发现在高度竞争行业CEO变更概率更高,产品市场竞争能增强对管理层的激励效果;Baggs和Bettignies(2010)研究认为产品市场竞争通过产生竞争压力和缓解内部代理问题对公司产生积极影响,从而降低代理成本;何玉润等(2015)也发现产品市场竞争对中国企业的创新具有重要推动作用。而对于产品市场竞争与其他治理机制之间互动关系的研究,学者们则并未取得一致意见,部分支持“替代关系”的学者认为产品市场竞争本身能够抑制管理层的机会主义行为,其他治理机制的监督不再必要(Cremers等,2010;Giroud和Mueller,2011);也有学者支持“互补关系”,认为在激烈的产品市场竞争环境下,对管理层的监督则更为必要,即越激烈的竞争环境下对公司治理的要求越高(Raith,2003;Karuna,2007)。一些学者也基于中国的数据进行了相关研究,宋常等(2008)研究发现,在不同的产品市场竞争环境中,董事会作为内部治理机制其发挥的治理功能也不相同;姜付秀等(2009)的研究表明,外部产品市场竞争与公司治理结构之间具有一定的交互影响;申景奇和伊志宏(2010)也发现不同的产品市场竞争影响机构投资者对盈余管理的监督作用。由于西方产品市场的发展程度和结构与我国存在较大差异,因此本文基于国内产品市场环境,结合社保基金的治理效果进一步探讨产品市场竞争与社保基金治理机制之间的互动关系。

三、理论分析与研究假设

(一)社保基金对盈余管理的治理效应

现代企业所有权与控制权相互分离导致管理层与股东之间存在代理问题(Fama,1980),管理层出于报酬契约、债务契约和政治动机等的考虑有动机做出有损于公司价值的机会主义行为(Shleifer和Vishny,1989),委托代理冲突下的契约摩擦是盈余管理产生的根源。信息不对称导致的沟通障碍则使得盈余管理并不能完全消除(Fan和Wong,2002)。理性的投资者必然将寻求有效的监督治理机制对管理层进行制约,由于进行监督的投资者承担全部监督成本,而监督收益则由全部投资者享有,监督成本和收益的不匹配使得“搭便车”问题普遍存在。机构投资者作为资本市场上特殊的投资者,第一,具有积极的监督动机,机构投资者持股比例较多,使得监督产生的收益能够弥补监督成本,有效缓解股权相对分散情况下小股东的“搭便车”问题。第二,具有更强的监督能力,一方面机构投资者拥有更多的人才优势、资源优势和投资经验,且获取信息的渠道更为多元,不仅可以通过上市公司公布的财务报表、市场调研和行业研究等外部渠道获取信息,持股较高的机构投资者也可以与公司管理层和董事直接进行交流,使得其信息优势以及获利能力明显强于个人投资者。第三,机构投资者相对个人投资者而言更为理性,且较高的持股比例使得其在管理层表现不好的情况下“用脚投票”,引起股价下跌的可能性更大,上市公司出于稳定股价的考虑更希望被机构投资者持有,因此机构投资者对管理层的影响能力较强。

相较于其他的机构投资者,社保基金在资金属性、投资理念和监督动机上均存在着明显的差异,积极的治理动因促成了它更为独特的治理优势。从监督能力来看,截止到2017年一季度末,社保基金的持仓市值已达1 809.32亿元,且随着国有股划转充实社保基金以及地方养老金入市投资,社保基金入市规模快速增长,日益壮大的资金规模为其对上市公司进行监督提供基础;从监督意愿来看,社保基金自入市以来,在安全第一与保值增值的运营目标下,秉持长期投资、价值投资和责任投资的理念,使得积极参与上市公司治理成为其必然选择;从监督途径来看,一方面由于社保基金属于公共资金,作为“人民养老钱”的保障资金投资方向必然受到社会的较多关注,另一方面在资本市场投资收益表现良好,使得其即使持股比例较小也将受到市场的强烈关注。因此,不论是从主观的监督能力、监督意愿还是客观的监督途径来看,社保基金投资对上市公司产生影响是毋庸置疑的。基于此,本文认为社保基金对管理层的盈余管理行为存在显著的治理效果,由此提出第一个假设。

假设1:社保基金持股对上市公司的盈余管理具有治理作用。

(二)股权结构对社保基金治理效果的影响

股权结构决定了公司内部权力的归属(Jensen和Warner,1988),也决定了公司利益的分配(Grossman和Hart,1988)。结合我国制度背景,本文从股权制衡和股权持有者身份两个角度分析股权结构对社保基金治理效果的影响。

1.股权制衡程度视角的分析

社保基金对盈余管理的治理效果可能受到股权制衡程度的影响。我国上市公司的股权结构高度集中,大股东往往实际控制着公司,大股东的控制权私有收益使得公司亟需解决的矛盾由管理层与股东之间的第一类代理问题转向控股股东侵蚀中小股东的第二类代理问题(Shleifer和Vishny,1997),持股比例较高的大股东具有的控制权私利使得其具有机会主义的隧道行为,大股东的掏空行为损害了中小股东利益。而如果有多个大股东存在,形成大股东间互相监督、相互合作的局面,就有动机和能力对经理人进行监督并缓解第一类代理问题,互相监督形成相互制衡关系,还有助于保护小股东的利益,有效缓解第二类代理问题,因此相互制衡是一种较好的机制。在一股独大的公司中,社保基金相对第一大股东的持股比例较少,对其影响的能力被明显削弱,而在股权制衡程度较高的上市公司中,社保基金通常具有明显更高的话语权或影响力。基于此,本文认为社保基金的治理效果将受到股权制衡程度的影响,由此提出第二个假设。

假设2:股权制衡程度影响社保基金对盈余管理的治理效果,高度制衡的股权结构有利于社保基金治理效果的发挥。

2.股权性质视角的分析

由于国有企业与民营企业在激励动机和职能承担等诸多方面存在一定的差异,社保基金对盈余管理的治理效果还可能受到股权持有者身份的影响。首先,由于民营企业的产权人享有完全的剩余索取权,民营企业具有更强的激励动机去提升公司价值,而经济价值并不是国有企业所追求的唯一目标,社会职能的承担和政治晋升的动机都将在很大程度上影响国有企业管理层的经济决策;其次,由于国有企业在一定程度上承担着保障国家和社会需要、调节经济与劳动就业等方面的责任,长期获得来自政府的资源与保护,因此其对资本市场的依赖性弱于民营企业,使得管理层对社保基金等外部监督机制的敏感性在一定程度上有所降低。基于此,本文认为社保基金的治理效果在非国有企业中更明显,由此提出第三个假设。

假设3:股权所有者身份影响社保基金对盈余管理的治理效果,社保基金的治理效果在非国有企业中更显著。

(三)产品市场竞争对社保基金治理效果的影响

产品市场竞争能有效解决股东与管理层之间的代理问题(Alchain,1950),降低信息不对称程度。激烈的产品市场竞争表现为行业内竞争者数量较多,企业需要尽可能降低成本以维持竞争优势。首先,直接竞争压力使得管理层自觉努力提升管理水平、进行企业创新、完善生产经营,从而维持较好的公司效益;其次,破产清算压力减少了管理层机会主义行为的空间,因为这些行为将使公司失去竞争优势,公司管理层因经营或管理不善而被更换的可能性大大提高;然后,产品市场竞争能够产生额外的信息,在两权分离的情况下帮助投资者更好掌握管理者的努力程度,有效缓解股东与管理层的信息不对称。不同的产品市场竞争环境下,社保基金监督作为一种治理机制,与产品市场竞争存在互动关系。低竞争程度的产品市场对管理层的约束较弱,此时社保基金的监督作用则显得更为必要,随着产品市场竞争程度加剧,各方压力促使管理层努力工作,社保基金的监督需求相对弱化。基于此,本文认为产品市场竞争影响社保基金治理效果,由此提出第四个假设。

假设4:产品市场竞争环境影响社保基金对盈余管理的治理效果,中低度竞争的产品市场更有利于治理效果的发挥。

四、研究设计

(一)变量度量

1.应计盈余管理

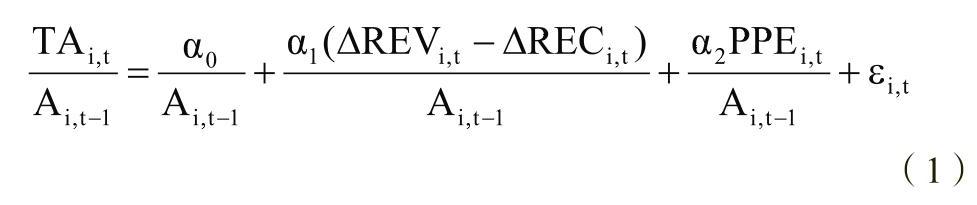

根据Dechow等(1995)、黄梅和夏新平(2009)的研究,本文采用截面修正的Jones模型,分行业分年度估计应计盈余管理程度。

2.社保基金持股

为缓解由于社保基金存在选择盈余管理水平较低公司的择股偏好所带来的内生性问题,本文以滞后一期的社保基金年末持股比例为解释变量来度量社保基金持股对盈余管理的治理效应,并在稳健性检验中用Heckman两阶段回归方法对本文假设进行了检验。

3.控制变量

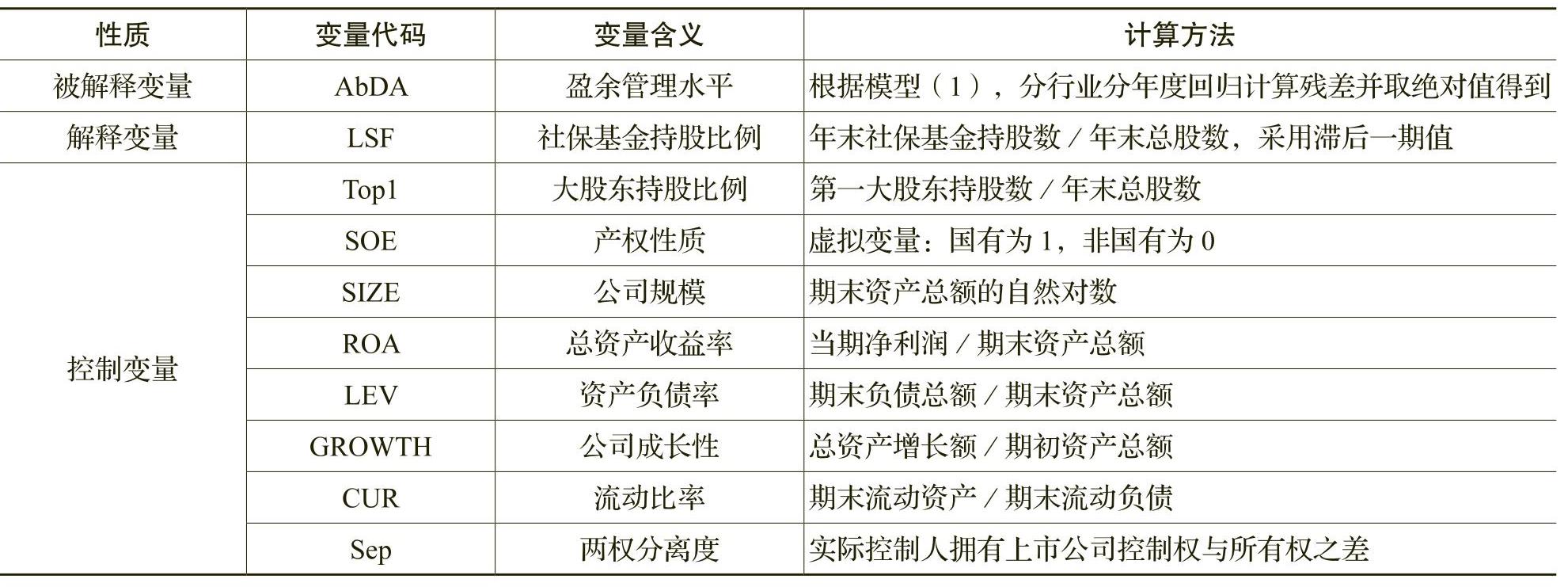

为了准确考察社保基金持股对于盈余管理的影响,本文根据以往相关文献(Yu,2008;Chen,2015;孙光国等,2015),控制了如下变量:大股东持股比例、产权性质、公司规模、总资产收益率、资产负债率、公司成长性、流动比率、两权分离度,以及年份和行业虚拟变量,各变量计算方法如表1所示。

(二)模型设定

1.社保基金持股与盈余管理

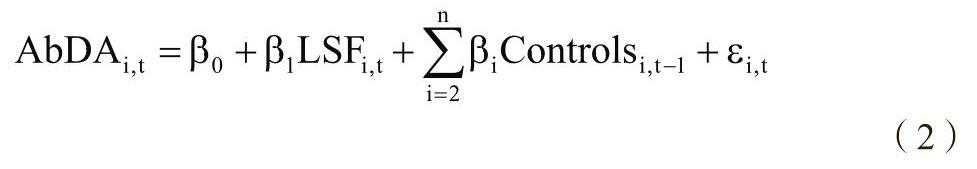

本文针对假设1从是否持股的影响和持股比例不同的影响两方面进行检验。

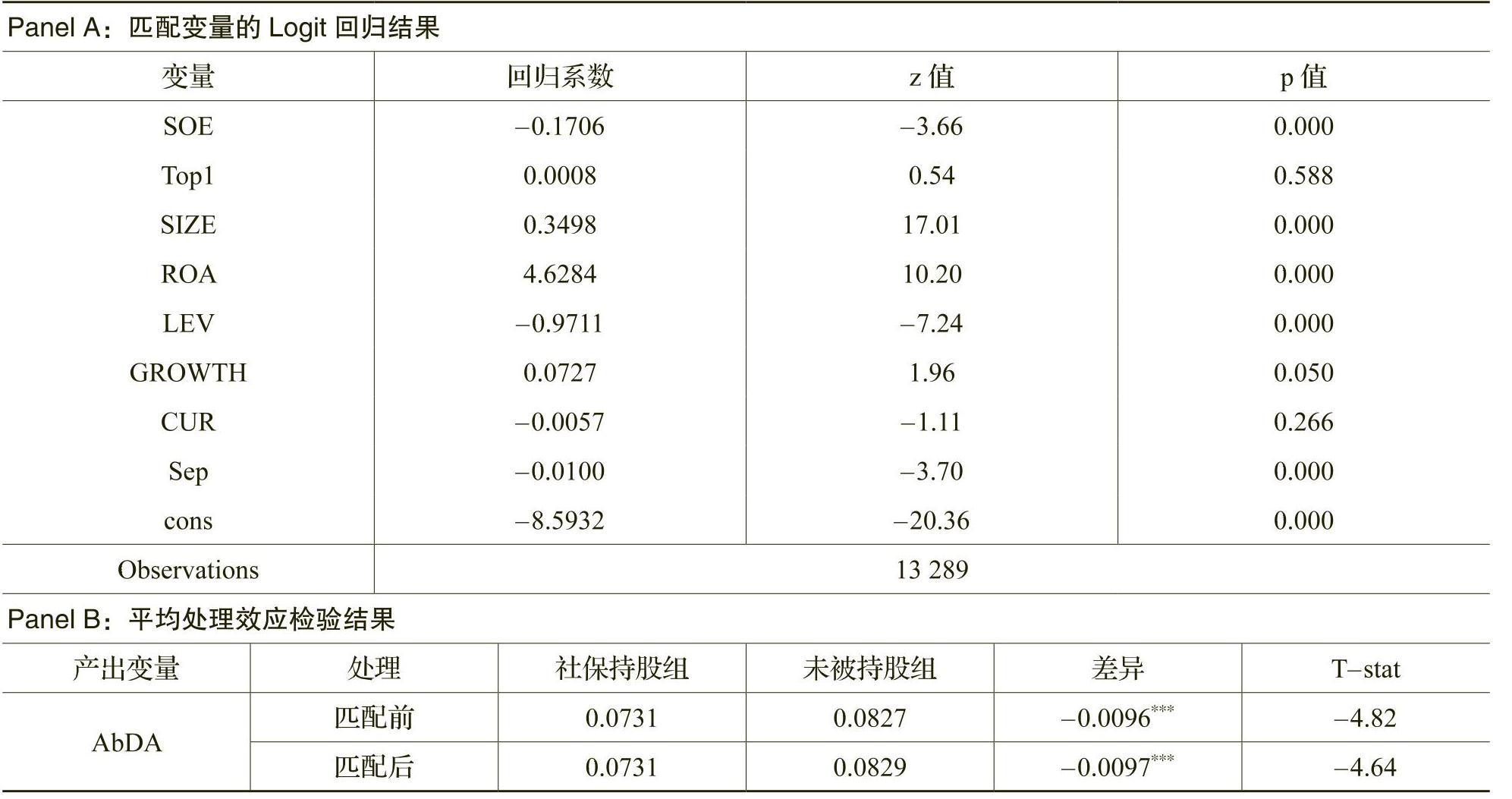

(1)倾向得分匹配模型

就是否持股的影响而言,考虑到社保基金择股偏好带来的样本选择偏差和混杂偏差,将全部样本(13 289个观测值)分为社保基金持股组(3 001个观测值)和未被社保基金持股组(10 288个观测值),运用倾向得分匹配模型(PSM)采用卡尺内最近邻匹配方法为被社保基金持股的公司(处理组)寻找配对公司(控制组),在控制各个维度的特征的前提下比较处理组和控制组的盈余管理水平的差异,即平均处理效应。

(2)多元回归模型建立

就持股比例不同的差异化影响而言,以被社保基金持股的公司为样本,运用多元回归模型检验社保基金持股比例对盈余管理水平的影响,考虑到样本的选择性偏差问题,本文在稳健性检验部分进一步使用Heckman二阶段模型对此研究问题进行检验。

2.股权结构对社保基金持股抑制盈余管理的影响

(1)股权制衡

(2)股权性质

3.产品市场竞争对社保基金持股抑制盈余管理的影响

(三)样本选取

本文选取2007~2016年我国A股上市公司数据,剔除金融行业公司,剔除相关数据缺失的样本,最终得到13 289个样本,其中被社保基金持股的样本为3 001个。为避免极端值对检验结果的影响,对连续变量进行1%及99%的Winsorize缩尾处理。本文采用的社保基金持股数据来自Wind数据库,股权制衡及其他财务数据来自CSMAR数据库,采用STATA 14.0进行处理。

五、实证结果

(一)描述性统计和相关系数

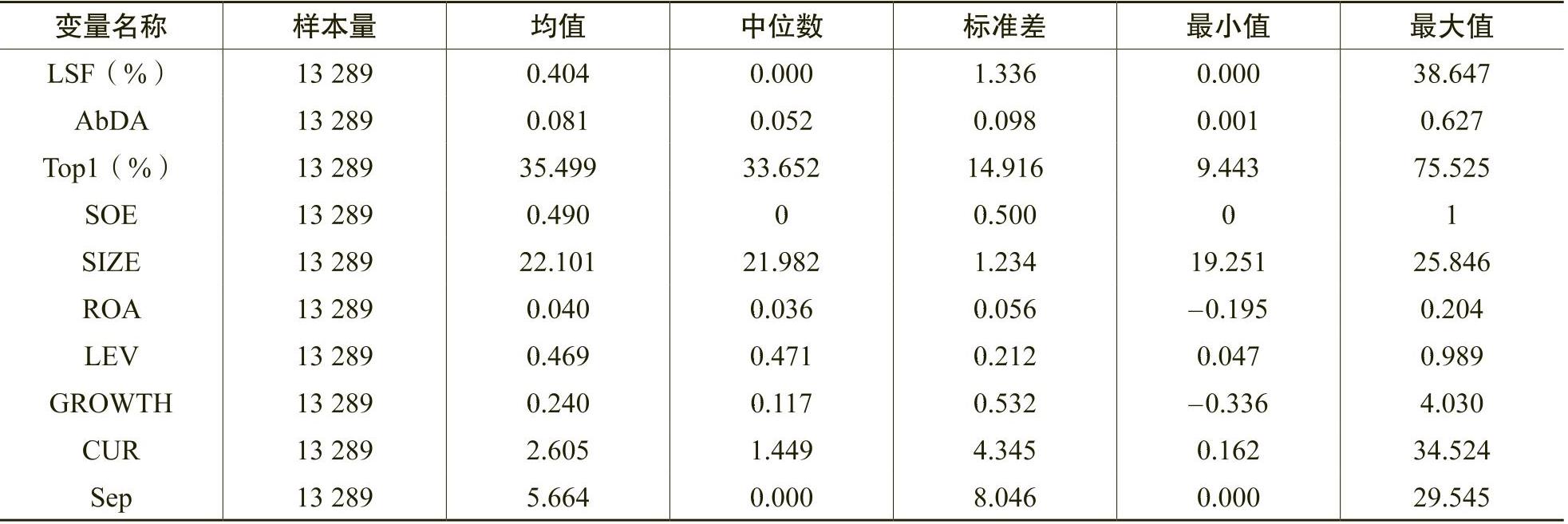

表2列示了主要变量描述性统计情况。从社保基金持股和大股东持股的指标可以看出,社保基金持股比例均值为0.404%,最大值为38.647%,说明社保基金持股比例普遍偏低;大股东持股比例均值为35.499%,最小值也达到9.443%,说明我国上市公司“一股独大”的现象较多,初步证实本文在研究不同股权制衡度下社保基金发挥治理作用的效果方面的研究价值;从盈余管理的指标可以看出,盈余管理水平的均值和中位数分别为0.081和0.052,说明整体而言上市公司应计项目盈余管理较为普遍。

另外,从其他控制变量指标来看,产权性质(SOE)的均值为0.490,说明在该研究区间内,49%的样本公司为国有控股公司;公司规模(SIZE)的均值为22.101,总资产收益率(ROA)的均值为0.040,资产负债率(LEV)的均值为0.469。

受到篇幅限制,本文未列示各变量间相关系数,AbDA与LSF在1%的水平上显著负相关,符号方向同预期一致,初步表明社保基金持股对应计盈余管理存在抑制作用,在进行多重共线性问题诊断后,VIF检验结果均值1.31,且均明显小于5,表明不存在严重的多重共线性。

(二)单变量分析

本文按照是否被社保基金持股将全部样本分为两组,并进行均值差异检验和中位数差异检验,表3列示了检验结果,盈余管理程度(AbDA)的均值差异在1%的水平上显著,中位数差异在5%的水平上显著,说明是否被社保基金持股两组样本盈余管理程度存在显著差异,初步证实社保基金持股可能对盈余管理产生抑制作用;产权性质的均值和中位数差异不显著;除流动比率,其余变量的组间均值和中位数差异均在1%的水平上显著,从符号上看,社保基金持股公司规模较大、盈利能力和公司成长性均较高,而财务杠杆较小、两权分离程度较低。

(三)倾向得分匹配结果:社保基金持股对盈余管理的治理效果

本文采用卡尺内最近邻匹配的方法,对社保基金持股公司和普通公司进行配对,并从共同支撑假设和平衡性假设两个方面检验匹配效果。

1.匹配效果检验

共同支撑假设要求在匹配完成后,社保基金持股组与未被社保基金持股组倾向得分值的分布形态基本保持一致,本文控制组与处理组的倾向得分值分布重心和形态较为接近,共同支撑假设得到很好的满足。平衡性假设要求匹配完成后两组样本在匹配变量上不存在显著差异,从标准偏差和组间均值差异两个角度进行检验,检验结果表明,匹配后各变量标准偏差在3%以内,组间均值差异均不再显著,平衡性假设得到很好的满足。

限于篇幅,共同支撑假设检验和平衡性假设检验结果不再列示。

2.平均处理效应

在完成匹配后,则以应计盈余管理为产出变量计算处理组与控制组的平均处理效应,表4 Panel A为以是否持股为被解释变量的Logit回归结果,基于Logit模型的拟合值计算每一只股票的倾向得分值,Panel B报告了平均处理效应的检验结果,两组的盈余管理水平平均差异在1%的水平上显著,且社保基金持股组显著低于未被持股组,说明在缓解社保基金择股偏好带来的内生性问题基础上,社保基金持股对上市公司盈余管理存在显著的抑制作用,即社保基金发挥了积极的治理作用,假设1得以验证。

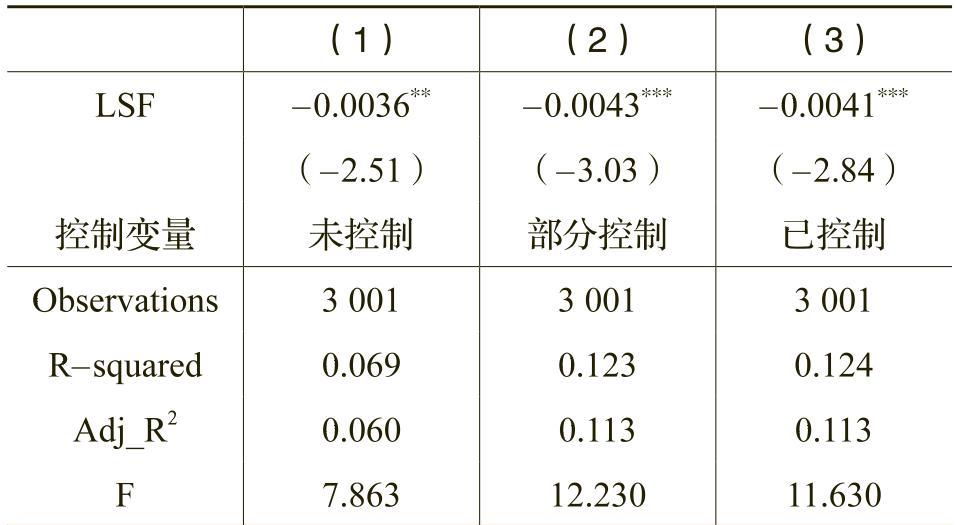

(四)多元回归结果

1.社保基金持股比例对盈余管理的治理效果

为检验假设1,本文以盈余管理水平作为被解释变量,社保基金持股比例作为解释变量,在被社保基金持股的样本中检验社保基金对盈余管理的抑制作用,结果如表5所示。在控制年份和行业的基础上,(1)列为滞后一期的社保基金持股比例与盈余管理直接回归的结果,(2)列为加入公司规模等6个控制变量的回归结果,(3)列为进一步加入大股东持股比例和产权性质变量的回归结果,结果保持一致。由表5得知,在社保基金持股样本中,社保基金持股比例对盈余管理程度存在负向影响,并大多在1%的水平上显著,说明社保基金进入资本市场后,存在一定的治理能力,社保基金持股比例越高,上市公司进行盈余管理水平越低,假设1得以验证。

2.不同股权制衡程度下社保基金对盈余管理治理效果的分组检验

本文以第一大股东与第二到十大股东持股比例的比值衡量第一大股东受到制衡的程度,并将全样本和分样本分为高、中、低制衡三组,采用分组检验方法对假设2进行检验,结果如表6所示。

由表6可知,社保基金持股对盈余管理的抑制作用在高股权制衡样本组中得到验证,且在10%的水平上显著,在中低股权制衡样本组中,社保基金对盈余管理的抑制作用不再显著,说明其受到股权制衡程度的影响,高股权制衡更有利于社保基金治理效应的发挥,假设2得以验证。

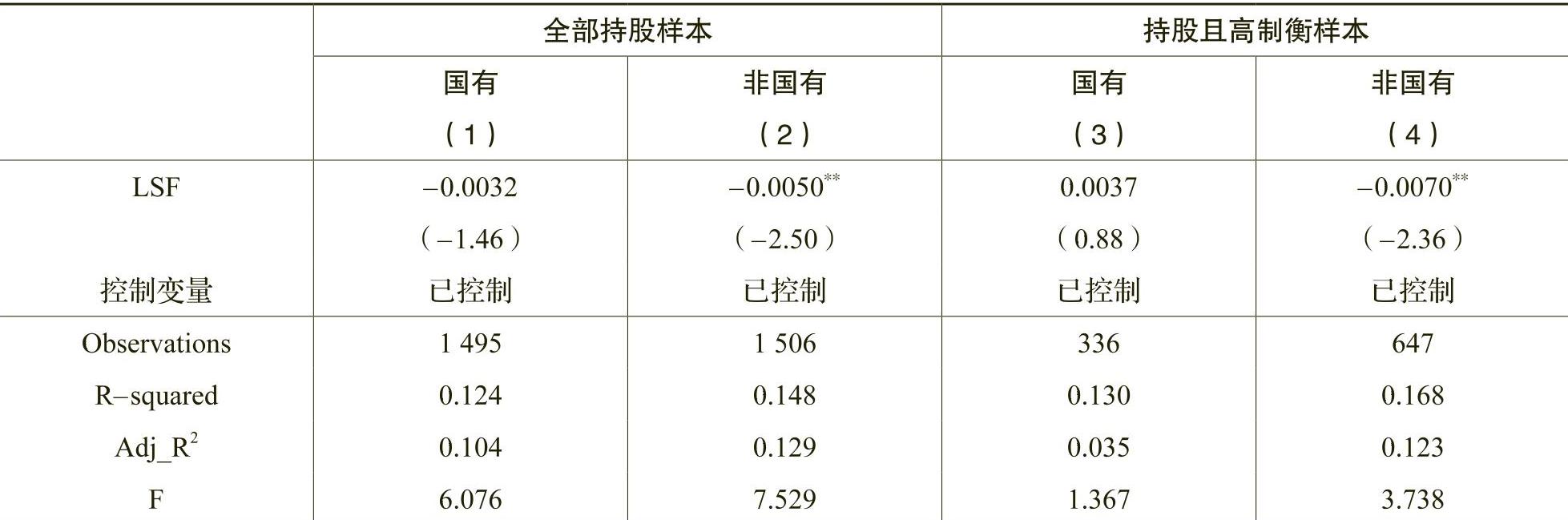

3.不同股权性质下社保基金对盈余管理治理效果的分组检验

本文还从股权性质对外部监督作用的发挥制约这一角度作进一步检验。首先,本文将样本按照股权持有者身份分为国有组和非国有组,在被社保基金持股的全部样本中进行分组检验;进一步地,根据表6的结果,社保基金对盈余管理的治理效果在高股权制衡组得到验证,因此在高股权制衡组样本中也进一步区分国有与非国有,检验股权性质对社保基金治理效果发挥的影响。结果如表7所示。

由表7可知,对于被社保基金持股的样本,在非国有样本中,社保基金的治理效果仍然显著,而在国有样本中则未表现出类似的治理效应,说明股权性质影响社保基金治理效果,假设3得到验证;值得注意的是,根据表6的结论,在被社保基金持股且股权制衡度较高的样本中,社保基金表现出明显的治理效果,在进一步区分第一大股东的身份后发现,在国有样本中,回归系数不再显著,而在非国有样本中两者则在5%的水平上显著,说明即使股权制衡程度较高,但第一大股东为国有时,其受到制衡的效果在一定程度上失效,高股权制衡对社保基金治理效果的促进作用只有在被持股公司为非国有时才能得到有效发挥。

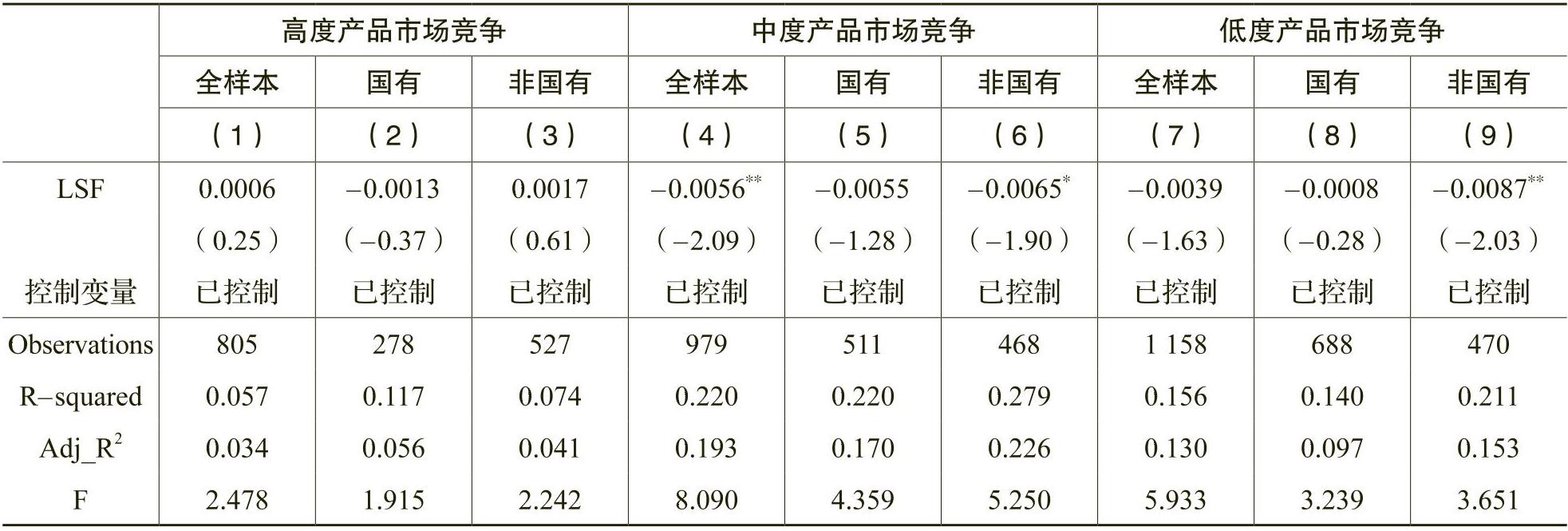

4.不同产品市场竞争下社保基金对盈余管理治理效果的分组检验

本文根据行业竞争程度和公司在行业中地位来度量产品市场竞争程度,分组检验不同产品市场竞争环境下社保基金的治理效果,且结合股权性质分别报告不同产品市场竞争环境下全样本及国有、非国有样本的回归结果,结果如表8所示。当产品市场竞争程度较高时,社保基金持股比例与盈余管理的回归系数不再显著;当产品市场竞争程度为中等时,在全样本和非国企中,两者的回归系数显著为负;当产品市场竞争程度较低时,两者的回归系数在非国有样本中在5%水平上显著为负。总体上,说明差异化的产品市场竞争程度影响社保基金的治理效果,高度竞争的产品市场与社保基金持股之间形成替代关系,中低度竞争的产品市场对于治理效果的促进作用在非国企中显著。

六、稳健性检验

(一)替代变量法

关于解释变量,采用第三季度持股比例对社保基金持股比例进行替代;关于被解释变量,采用基本Jones模型对盈余管理程度指标进行替代;关于股权制衡变量,采用第一大股东与二到五大股东持股比例的比值定义股权制衡度,并将样本分为三组。采用三种方法的回归结果同前文得到的研究结论基本一致,表明本文的研究结论比较稳健。

另外,关于股权结构作为约束机制的检验,本文还从是否存在绝对控制的大股东的角度出发对样本进行分组检验,发现在大股东绝对控制组即其他股东的制衡失效的情况下,社保基金对盈余管理的治理效果不再明显,而在非大股东绝对控制组社保基金的治理效果则得以验证。

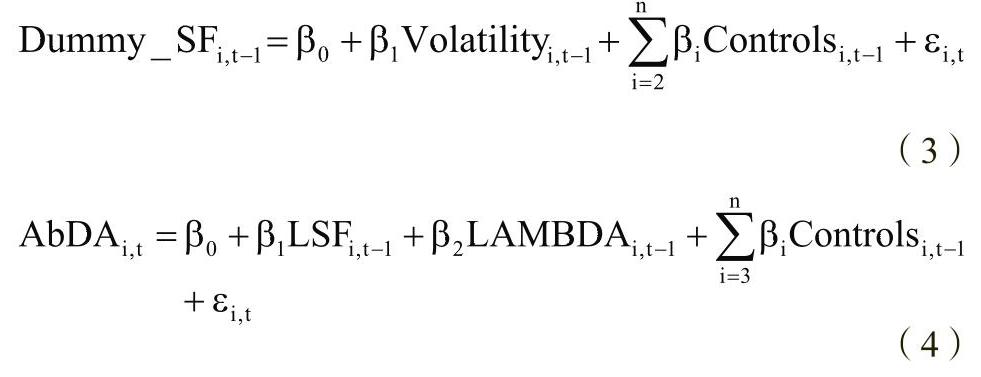

(二)Heckman两阶段回归法

鉴于社保基金持股与盈余管理之间可能存在一定的内生性问题,本文进一步采用Heckman两阶段回归法来进行缓解,模型(3)为第一阶段的社保基金持股模型,采用Probit方法进行估计,将求得的逆米尔斯比率作为第二阶段模型的控制变量之一加入到模型(4)中。其中,模型(3)中Volatility为股价波动性,模型(4)中的变量定义同模型(2)。根据回归结果,在缓解了内生性问题后,社保基金持股比例与盈余管理仍然显著正相关,这说明本文的研究结论是稳健的。

七、研究结论

本文的研究结果表明:(1)社保基金持股比例同盈余管理水平显著负相关,即社保基金持股是一种有效的外部监督机制,对管理层盈余管理行为起到一定的治理作用。(2)根据分组检验的结果,社保基金的治理效果只在股权制衡较高的样本中得以验证,而在中低股权制衡组中,尽管仍为负向影响,但不再显著,说明股权制衡程度是影响社保基金发挥治理作用的重要机制。(3)在区分股权持有者身份后发现,社保基金的治理效果只在非国有样本中显著,股权制衡较高但为国有公司时,社保基金的治理效果没有得到有效发挥,说明股权性质也是影响社保基金治理作用发挥的重要机制之一。(4)产品市场竞争是影响社保基金治理效果的重要外部治理机制,高度竞争的产品市场与社保基金监督形成替代关系,中低度竞争的产品市场对于治理效果的促进作用在非国企中显著。

总体而言,社保基金持股能够发挥积极的监督作用,但良好的股权结构和中低度竞争的产品市场是治理作用有效的重要条件。以此为基础,本文提出如下建议:一方面,积极引导社保基金入市投资,鼓励其利用信息优势和专业能力积极发挥外部治理机制的监督作用,促进机构投资者体系的丰富和发展。另一方面,完善上市公司的内外部治理环境,提高股东之间的制衡程度,保持适度的产品市场竞争程度,推进国有企业改革,为社保基金监督作用的发挥提供良好的治理环境。

Does the Social Security Fund Reduce the Level of Earnings Management?

TANG Da-peng, WANG Mei-qi

(责任编辑 杨亚彬)

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号