财务研究 | 卢乐莹 刘峰:数智化时代互联网平台企业并购逻辑的转变:以谷歌为例

引用本文请复制此条目:卢乐莹,刘峰:数智化时代互联网平台企业并购逻辑的转变:以谷歌为例[J]. 财务研究,2025,(5):48-55.

摘要:谷歌公司通过并购从互联网搜索引擎公司发展为一个业务覆盖生物技术、物联网、无人驾驶等多个新兴领域的集团型企业。本文对谷歌2001年至2024年所并购的260家公司进行数据描述,并详细分析谷歌并购的特征和代表性并购——YouTube和Android。分析表明,谷歌并购所呈现的特征,不同于Stigler(1950)所定义的并购与企业规模增长,而是呈现出新的并购特征。谷歌并购的对象特征主要有:规模小、金额低、创立时间短,且并购后能够有机融入谷歌已有体系。本文的讨论为数智化时代互联网平台企业发展与并购逻辑的演变,提供一个具象的案例参考与经验借鉴。 关键词:数智化;并购;谷歌

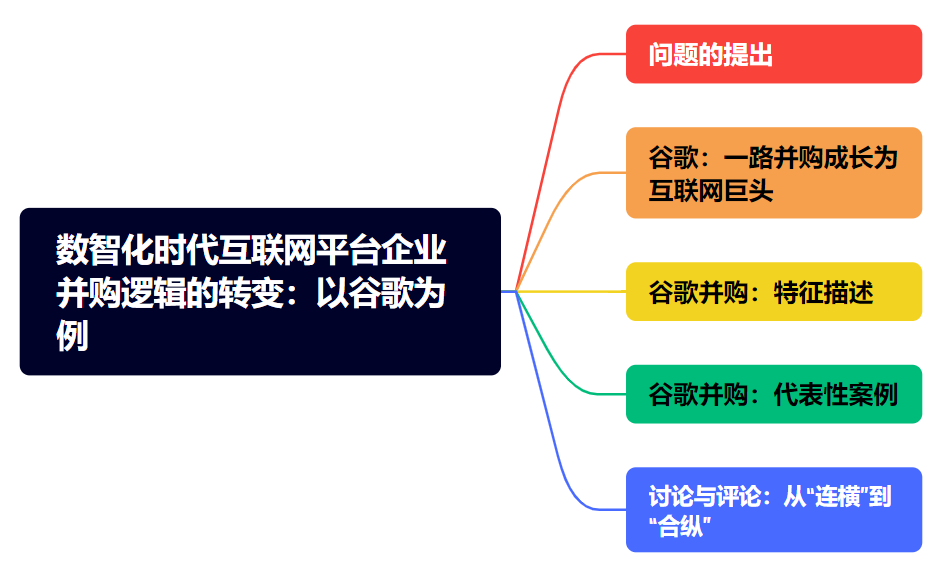

(点击可看大图) 一、问题的提出 谷歌公司成立于1998年,最初是一家搜索引擎公司,英文名为Google,2015年,公司重组成立Alphabet,业务范围从搜索引擎拓展到多个领域,包括生物技术、物联网、光纤宽带、无人驾驶汽车等。从互联网搜索引擎公司发展为一个业务覆盖生物技术、物联网、无人驾驶等多个新兴领域的集团型企业,谷歌一路并购。据统计,从2001年到2024年谷歌共并购了260家公司。 谷歌的这种发展模式,在互联网时代,并非绝无仅有。亚马逊、Meta都是通过并购不断拓展业务范围,发展成行业领先的企业。数智化时代,并购在企业发展中的角色已经发生改变,企业对并购的诉求或动因也在产生新的变化(张先治和曲京山,2024)。本文以谷歌并购为例,期望能够为数智化时代互联网平台企业发展与并购逻辑的演变,提供一个相对具体的事例与启示。 二、谷歌:一路并购成长为互联网巨头 (一)关于谷歌 谷歌是一家美国跨国公司和技术公司,专注于在线广告、搜索引擎技术、云计算、计算机软件、量子计算、电子商务、消费电子产品和人工智能。由于谷歌在AI领域的市场主导地位、强大的数据收集能力和技术优势,Google业务很快拓展至全球。Google的母公司Alphabet是美国五大科技公司之一,与Amazon、Apple、Meta和Microsoft齐名①。 谷歌于1998年9月4日由美国计算机科学家Larry Page和Sergey Brin创立。谷歌创立后,很快成为全球最大的搜索引擎公司,并引发一场搜索引擎的商业竞赛。2004年8月19日,谷歌在纳斯达克IPO上市。2015年,公司对业务进行重组,更名为Alphabet,其中,Google②成为Alphabet的全资子公司。1998年谷歌创立时,搜索引擎几乎是公司唯一的业务,但今天,谷歌的业务范围已经拓展到多个领域。 根据谷歌年报,其业务分为两类:Google业务和其他增长业务③(Other Bets,所有非Google业务的统称)。此外,谷歌还有一组与投资、并购相关的业务部门,称为CapitalG(私募股权投资基金)、GV(风险投资基金)等。后文会作具体介绍。 谷歌公司最初是一个搜索引擎公司,在不长的时期里发展成一个业务跨多个领域的综合性、多元化大公司。这其中,并购是关键要素。那么谷歌是如何通过并购逐步拓展公司业务范围、从搜索引擎公司发展成一个业务多元的公司? (二)谷歌并购记 基于公开资料检索,谷歌自2001年2月收购新闻类公司DejaNews起,至2024年6月收购虚拟应用程序Cameyo止,谷歌在24年里完成260项收购,平均每年超过10项并购。如YouTube、Android、Alphago等,都是收购的结果。 谷歌这260起并购,并没有全部公布金额。在公布金额的并购中,金额最低的是2010年收购Quiksee和2014年收购Dark Blue Labs & Vision Factory的1 000万美元,金额最高的是2011年对Motorola Mobility的收购,达125亿美元,收购两年后以29亿美元的价格将其出售。谷歌目前仍持有的最大收购是网络安全公司Mandiant,该公司于2022年以54亿美元被收购。 与动辄上百亿甚至高达千亿美元(如TimeWarner并购AOL、Vodafone收购曼内斯曼)的并购相比,谷歌的并购总体特征是:频次多、金额不高,且很多都是对谷歌原有搜索引擎业务的补充。如:搜索引擎最初的商业模式就是广告,在这260起并购事件中,与广告相关的收购包括:Sprinks、AdMob、Teracent、Autofuss、Adometry、mDialog、Red Hot Labs、DoubleClick、Admeld、Applied Semantics、dMarc Broadcasting、Invite Media、Adscape。谷歌最初的搜索界面是电脑端、文字搜索为主,2006年收购YouTube,拓展到了视频端,之后,关于图片、移动端等,也都是通过一些并购达成的(Tenor、Android)。 经济学家乔治·斯蒂格勒(1950)在评价美国工业革命时期企业发展模式时,曾提到:“没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的兼并而成长起来的,几乎没有一家大公司主要是靠内部积累成长起来的。”斯蒂格勒时代的公司并购,特别是能形成行业里领先企业的并购,很多是同类、同业并购,如美国钢铁公司(李肃等,1998;李书锋和江土金,2001)。美国钢铁公司是由当时的金融大王JP摩根于1901年创立,他先是以创纪录的4.8亿美元的价格收购了卡耐基钢铁公司——该公司钢铁产量占当时美国钢铁总产量近1/3,之后又陆续收购了联邦钢铁、国家钢铁公司以及几家规模相对小一点的公司,成为历史上第一个资产规模超过10亿美元的公司。收购完成后,钢产量占美国市场2/3。同样,通用汽车先后收购了Buick、Oldsmobile、Cadillac、Oakland、Reliance、Elmore、Welch、Cartercar、McLaughlin、Chevrolet等公司后,汽车产量全美第一。 谷歌的收购是如何促进谷歌公司成长的?或者说,在谷歌公司发展过程中,收购发挥了什么作用?让我们先来看看谷歌的几项代表性收购及其影响。 三、谷歌并购:特征描述 (一)将并购对象有机融入到自身体系中 数智化时代,套利性并购的存在,让很多并购都是为“卖”而“买”。如KKR在取得RJR Nabisco的控制权后,“零敲碎卖”,将RJR Nabisco的资产陆续拆分、变卖(刘峰等,2022);或者如高瓴资本在收购百丽国际后,将百丽国际拆分成滔博国际和百丽时尚,并按计划单独上市。但谷歌收购的260家公司,只有4家公司最后被卖出,其余256家公司都被有机地融入到谷歌的大体系中,推动谷歌的业务从最初的一家搜索引擎公司逐步转向一个多元化的公司,不仅拓宽了搜索引擎的范围,还推动谷歌业务拓展至包括诸如自动驾驶等AI应用、生物与健康产业等。 被谷歌收购后又卖掉的4家公司分别是:Motorola Mobility(移动设备)、Zagat(餐厅评论)、Boston Dynamics(机器人公司)、Skybox Imaging(卫星公司)。其余256家公司被留在体内,逐步整合,最后形成了目前几乎涵盖未来人类生活主要方面业务的综合性集团公司,这也是谷歌公司于2015年将公司的名字从Google变更为Alphabet的内在逻辑:Alphabet是字母表,是英文文字的基础。谷歌通过将公司的名称命名为Alphabet,希望谷歌能够成为未来人们生活中不可或缺的一部分。 2004年谷歌在纳斯达克上市时,其联合创始人在致股东的一封信中说过:谷歌不传统,也不循传统④。因此,谷歌上市后,不断通过并购,拓展业务范围。目前,谷歌的业务大致分为四组: 谷歌服务:这是Alphabet的传统、核心业务。这部分以谷歌搜索引擎为主线,搭建系列业务平台,包括广告、谷歌云、移动端的安卓系统服务、视频平台、谷歌地图、谷歌商店等。这部分也是谷歌收入的主要来源。 其他增长业务:风险投资与实验性项目,代表性项目有自动驾驶汽车技术和服务(Waymo)、生物技术与抗衰老研究(Calico)、无人机项目(Wing)、高速无线传输技术(Google Fiber)等。 谷歌硬件:这部分是谷歌将软件、系统服务落地的部分,如智能手机(Pixel)、智能家居(Nest)、笔记本电脑、增强现实设施(Google Glass)等。 投资与资本管理:作为谷歌并购发展的基础,Alphabet成立风险资本,瞄准不同领域的初创企业,通过投资等方式取得该企业的部分权益,推动谷歌快速发展。 上述四大类业务中,除谷歌搜索引擎、谷歌的投资工具或投资平台如Google G、Google X外,绝大部分业务扩张都是通过并购达成的。谷歌的260起并购事件,除上述最后被卖掉的4家公司外,其余并购的256家公司大致可以按照上述方式归入前三个业务类别。通过并购达成公司业务的多元化扩张,谷歌是数智化时代典型的代表性企业。 (二)并购金额普遍不高 按照搜集到的公开数据,谷歌公开披露收购金额的有63家,金额最低的两起并购都是1 000万美元。按照上市公司重大性披露要求推测:260起并购事件中,除上述63起并购事件外,其余197起并购事件,对价低于1 000万美元。与动辄就是百亿美元、世纪并购的案例相比,谷歌的绝大部分并购事件都是“小打小闹”:超过75%的并购,都低于1 000万美元。在高于1 000万美元的并购事件中,1亿美元及以上的共36家,其余27起并购金额都在1亿美元以下。并购金额超过百亿美元的,只有Motorola Mobility一家,包括Motorola Mobility在内,金额超过10亿美元的(含10亿美元),总共只有9家。表1是谷歌金额最高的十起并购事件。 (三)并购对象创立时间短 按照公司创立时间长短,可依次划分为初创企业、快速发展企业和相对成熟企业。但具体创立几年属于初创企业,没有统一且公认的标准,本文以3年为标准:从创立到被并购的时间短于3年,属初创企业;高于6年属于相对成熟企业;低于6年但高于3年的,归入快速发展中的企业。按照这一标准进行统计,260起并购事件中,有120起被并购公司成立历史短于3年,也就是说,约46%的并购对象是初创企业;公司历史超过6年、处于相对成熟状态的企业63家,占全部并购事件的24%,略低于1/4;其余74家并购对象是快速发展企业(剩余3家未查到数据)。通过锁定、购入初创企业,能够以较低成本迅速跟进前沿技术,使谷歌保持行业领先地位,销售收入和市值也都增长明显。谷歌从2004年上市时的年销售收入31.89亿美元、2004年IPO当天收盘市值270亿美元,发展成2024年销售收入3 500亿美元、年末市值23 172亿美元。 谷歌收购的整体逻辑是:通过收购市场上出现的各种与自身业务存在结合点的新技术公司,逐步完善已有的产品线,增强其市场地位。如收购Orion、Metaweb等搜索技术初创公司,使谷歌原有的搜索引擎更加强大;收购DoubleClick、Adscape等广告相关公司,使谷歌搜索的商业化可以落地。或者,借助并购拓展新的业务,如收购YouTube、Android等以及一系列相关公司,使谷歌搜索业务拓展到视频、移动终端等;收购Nest,进入家用智能设施领域;收购Fitbit等,进入智能穿戴设备领域。 回到表1谷歌十起金额最高的并购事件。这些并购标的,都不是与谷歌的电脑桌面端搜索引擎业务同类。这与早期钢铁业或汽车制造业通过并购行业竞争对手、扩大规模的并购逻辑存在根本性差异(Martynova和Renneboog,2008)。 四、谷歌并购:代表性案例 谷歌从单一搜索引擎业务公司发展成一个综合性公司,很多新型业务的产生,都具备代表性甚至是革命性的。在此列举两个典型并购事件,讨论并购对谷歌自身业务的影响。 (一)收购YouTube进入视频平台业务 YouTube是一个在线视频分享平台,由三名PayPal前雇员Steve Chen、Chad Hurley和Jawed Karim于2005年2月创立。YouTube的第一段视频上传于2005年4月23日,视频名为“我在动物园”,展示了联合创始人Jawed Karim在圣地亚哥动物园的情景。2005年4月,YouTube推出测试版服务,在短短几个月的时间里,每天的浏览量就达到3万人次左右。八个月后,该网站的日访问量超过了200万人次。2006年7月,YouTube宣布每天上传的新视频超过65 000个,网站每天的视频浏览量达1亿次。根据Nielsen/NetRatings的数据,该网站当时的月平均访问量接近2 000万人次。在2006年10月,谷歌以换股方式收购了YouTube,收购价为16.5亿美元。这是谷歌当时金额最高的一笔收购⑤。 谷歌最初的业务是电脑桌面搜索,主要针对的是文本或文字搜索。按照相关资料,2005年,谷歌也意识到需要关注视频业务,创建了视频网站Google Videos。但Google Videos未能像YouTube那样迅速流行起来,因为YouTube拥有更多的社交功能和极受欢迎的影视剪辑。在被收购时,YouTube是世界上增长最快的网站之一,其高管清楚地了解用户希望从视频网站获得什么。因此,2006年,谷歌以16.5亿美元的价格收购了YouTube。 收购YouTube给谷歌带来的协同效应较多,包括: ——通过收购YouTube,谷歌填补上了自身视频网站的空白,站在了这一新兴趋势的前沿,预见了从传统媒体向网络视频消费的转变。这也是谷歌在发展中的一种最基础的哲学或逻辑:创新与发展。不断创新,推出新功能,吸引更多内容创作者,从而将自己打造成在线视频的首选平台,让公司总是处于行业发展的前沿;同时,通过不断创新,推动公司的发展,让公司处于持续的创新与发展的轨道上。 ——谷歌的主要收入来源是广告,YouTube则为数字广告提供了一条利润丰厚的新渠道。凭借数以百万计的用户和不断增长的档案,YouTube为有针对性的广告提供了一个完美的平台,与谷歌基于广告的收入模式完美契合。 ——拥有YouTube使谷歌能够将视频内容整合到其他服务中,例如其搜索引擎和Google Ads。这种整合增强了用户体验,并为谷歌提供了更多数据来完善其广告和相关服务。 谷歌收购YouTube之后,YouTube作为一个独立的平台运行,发展迅速。简单来看,其发展主要经历了两个阶段: 2006年至2017年:快速发展阶段。这一阶段,不仅是YouTube快速发展阶段,也是全球范围内视频平台业务大发展阶段,且视频平台还出现了短视频如抖音、快手和参与互动平台如Bilibili等。YouTube这一阶段的核心事件有:2007年,YouTube启动合作伙伴项目(Partner Program),允许创作者通过往视频中插入广告赚钱,丰富了YouTube商业变现渠道。2011年4月,YouTube推出YouTube Live,开始直播各种各样的内容,从音乐会、皇室婚礼到新闻报道和奥运会。2012年12月,YouTube上的单个视频的点击量首次达10亿人次(江南Style)。2013年3月,YouTube每月独立访问用户达到10亿人次。2015年11月,YouTubeRed上线,这项订阅服务提供无广告的YouTube内容访问。 2017年至现在:内容监管及平稳发展阶段。互联网是一个新生事物,绝大部分新生事物在最初的发展阶段,政府管制近乎空白。在发展过程中,因为各种事件、诉讼等,引发程度越来越高的政府监管。视频网站监管的核心点是内容监管。YouTube为此持续作出改变:2018年,YouTube Red变为YouTube Premium。2020年1月,YouTube要求视频制作者必须标注视频是否为面向儿童制作。2020年9月,YouTube推出YouTube Shorts,为短视频提供新的平台。根据Semrush的数据,截至2024年10月YouTube是全球访问量第二大的网站,仅次于Google搜索。2024年1月,YouTube每月活跃用户超过27亿,他们每天总共观看超过10亿小时的视频。YouTube上的视频类别包括音乐视频、视频剪辑、新闻、短片和故事片以及纪录片等,大多数内容都是由个人制作的,其中包括YouTuber和企业赞助商之间的合作视频。知名媒体、新闻和娱乐公司也创建并扩大了其在YouTube频道的知名度来吸引更多观众。如今YouTube具有前所未有的社会影响,影响了流行文化和互联网趋势,并让众多普通人成为身价千万以上的名人。 (二)收购Android扩张至移动互联网 按照公开资料,2005年8月,谷歌收购Android,对价5 000万美元。这项并购成就了日后与苹果手机系统同台竞争的安卓系统,一定意义上也成就了谷歌在移动端的存在性与竞争地位。 Android(安卓)公司成立于2003年10月,由Andy Rubin、Rich Miner、Nick Sears和Chris White等联合创立,其中,AndyRubin被外界关注较多,他曾在MSN和苹果等公司工作过。据报道,Rubin在苹果公司获得了“Android”的绰号,因为他的同事发现了他对机器人的痴迷。该公司最初的想法是开发一款数码相机操作系统,但因为2002年Nokia推出第一款拍照手机Nokia 7650后,拍照手机型号增多,数码相机市场尤其是卡片式数码相机市场渐趋萎缩。Rubin和团队决定改变方向,为移动设备开发一款开源操作系统。 由于早期发展过程中缺少稳定的现金来源,Rubin寻求手机厂商的收购,包括与韩国三星、中国台湾的HTC等接触,都未达成交易。在与谷歌进行多轮接触后,2005年7月,谷歌花费了约5 000万美元收购了Android。谷歌管理层预计移动操作系统将大大扩展谷歌的核心搜索和广告业务,使其远远超出当时的PC平台。2005年8月,谷歌收购Android的消息才被公开。 或许是因为收购Android,让谷歌重视手机操作系统,又或许是因为谷歌重视手机操作系统,收购了Android?究竟是何种原因驱动,我们无法给出具体推测。但是,从谷歌收购YouTube、重视视频搜索的策略推测,谷歌当时应该是不希望错过任何一个未来可能的平台。收购Android,让谷歌更加重视移动端。2008年8月,Rubin在谷歌官方博客中发布了《手机的未来》一文,详细介绍了谷歌为什么要致力于手机系统的研发。从这篇博客文章也可以看出,谷歌对移动端的关注度与重视度非常高。 谷歌收购Android,让谷歌顺利地进入移动设备操作系统。在2007年苹果推出iPhone之后,移动设备终端的使用量、应用场景快速提升。比如在我国,2006年网民总数约为1.23亿人;2010年,这一数字上升为4.57亿,其中,手机网民数3.03亿人⑥。换言之,如果谷歌没有进入移动设备操作系统,那么,谷歌极有可能像Yahoo一样,被飞速发展的互联网时代所淘汰。 谷歌收购Android,并顺势进入手机操作系统,完成谷歌用户的全部画像。经过持续开发,2007年11月5日,发布Android 1.0 beta测试版本,并于2008年9月在T-Mobile G1/HTC Dream上发布了Android的第一个公开版本。经过多轮持续更新、迭代,Android逐步成为全球最受欢迎的智能手机操作系统。目前,手机市场的操作系统只有苹果和安卓两家竞争,之前的BlackBerry、塞班(Symbian)系统、微软手机系统等都被淘汰出市场。谷歌2021年5月宣布每月活跃的Android设备数量超过30亿台。除了智能手机之外,Android还用于智能手表、平板电脑、智能电视和其他设备。谷歌利用Android操作系统巩固对移动生态系统的控制。根据Statista的估计,截至2024年第二季度,Android占据了所有移动设备的71.65%。 谷歌收购Android,所带来的战略效应是多维的。本文认为主要有以下三点: 第一,为谷歌生态系统带来数十亿新用户。Android自然而然地吸引用户使用谷歌的许多其他服务,包括Google搜索、YouTube和Gmail,基本上所有Android智能手机都预装了这些Google应用。 第二,使Google Play以及移动支付市场成为可能。Play Store是谷歌最大、最直接的来源于Android的收入部分。它预装在基本每部Android智能手机和平板电脑上。谷歌会对通过Play Store进行的交易收取服务费(Service Fee)——最多高达 30%⑦。每次使用者在Play Store上购买应用或游戏时,总金额都会在谷歌和开发者之间进行分成,作为托管应用程序并向用户提供服务的对价。虽然这听起来可能不多,但考虑到目前使用的安卓设备已超过10亿台,未来增长预期空间大。不过,由于运营支出和其他因素,实际收费远低于15%或30%。除了一次性应用销售外,该公司还从应用内购买和订阅中抽成。后者包括Netflix和Amazon Prime等第三方服务,都通过Play Store账单向谷歌支付促进交易的费用。最后,即使是免费应用也可以作为间接收入来源,因为其中许多应用依赖谷歌服务投放广告和进行应用分析。 第三,利用Android系统,谷歌能够跟踪手机用户、获取相关信息,并建立更好的广告定位。与桌面搜索相比,移动广告为谷歌带来的收益可能更少,因为移动广告的屏幕面积有限,而且有可能出现意外点击。不过,移动使用率每年都在增加,即使每次广告点击只有几美分,也能为公司带来巨额的收益和宝贵的数据。此外,希望加入Play Store的制造商必须签署谷歌移动应用分销协议(MADA)。该协议还要求硬件制造商捆绑上述谷歌应用程序和谷歌移动服务(GMS)框架。后者会在用户设置Android设备时提示登录Google账户。这反过来又允许谷歌在其他平台上分析用户活动和提供个性化广告。 五、讨论与评论:从“连横”到“合纵” 谷歌创立之初,只是一家搜索引擎公司,发展到今天,已经成为一家综合性、多元化技术创新公司。推动谷歌从单一搜索引擎到今天的综合性公司转变的重要方式之一就是并购。 传统的并购更多地是看中标的公司的物的属性,包括品牌、技术、许可证等,标的公司被市场低估,主要原因是标的公司管理层不被市场认可。因此,通过市场化并购,取得标的公司控制权;对标的公司进行重组,提升标的公司的市场价值。这也是并购市场作为公司治理机制存在的底层逻辑(Manne,1965;Jensen和Ruback,1983)。同时,并购也更多是一种“强强联合”,如一百年前美国钢铁公司并购案例,或滴滴收购快的等案例(张鑫,2018)。借用“合纵”“连横”的表述,这里将这种强强联合的合并称为“连横”。 谷歌的并购不同,在其260起并购事件中,将近200起收购价格低于1 000万美元,且约一半的标的公司成立时间不足3年,属于小型、初创企业;同时,谷歌并购的对象,总体都是融入公司运营,只有4家被出售。谷歌的并购,在美国市场上被称为“雇佣式并购”,并为此创造了一个新英文单词:Acquihire。该单词为Acquire与Hire的组合词,是指为了雇佣标的公司的核心团队而收购该公司(Coyle和Polsky,2013)。因为标的公司核心高管或关键人员的价值而收购该公司,商业实践中并非罕见。如2004年,摩根大通银行在多次挖人(时任Bank One银行CEO的James Dimon)未果后,将第一银行(Bank One)购入, James Dimon任首席运营官,2005年任首席执行官⑧。 谷歌大量的并购对象,都是处于创业期的小企业,合并后融入到谷歌原有的架构体系中,公司不是单纯横向、规模上的扩张,而是整合众多小规模企业,组成相对强大的组织。本文将这种形式的并购——谷歌收购多个小型企业——称为“合纵”。通过“合纵”式并购或购雇式并购,谷歌发展迅速,从一个搜索引擎企业,发展成销售收入和市值都处于美国资本市场顶端的企业。 谷歌的“合纵”式并购,是数智化时代并购逻辑改变的一种象征。数智化时代,知识更新迭代速率加快,同时,人力资本的重要性与日俱增,资源联合效应或协同效应更加明显,从传统工业化时代关注公司或商业的物的属性,转向关注创业企业家和关键人员的智力资本。比如,谷歌收购了Android公司,其核心创业者Rubin一直担任该业务的负责人;谷歌收购Deep Mind公司,其创始人Demis Hassabis一直在谷歌公司负责该分部业务,且后来的Alphago战胜了包括柯洁在内的人类顶级围棋选手,直接带动了人工智能研究与开发的热度。 数智化时代,并购的逻辑发生改变。通过并购小规模、初创企业,并留住核心创业的关键人员,推动公司业务整合、发展,是包括谷歌在内的科技企业并购的新特征。这种改变,对并购理论研究同样提出新的问题与挑战,这需要学术界去整理、提炼,形成数智化时代的并购理论(刘峰,2024)。 注释 ①在Google重组并更名为Alphabet之前,Meta原来的名字叫Facebook,上述5家公司被称为AAFGM组合,即:Amazon、Apple、Facebook、Google、Microsoft。 ②行文中,除非特别指明,否则,用谷歌来指代2015年之前的Google公司和2015年以后的Alphabet公司,Google则指公司的搜索引擎业务等。 ③值得关注的是,谷歌自己将这部分业务称为Other Bets。字面直译是“其他赌注”,常规的翻译是“其他业务”,我们选择将其译为“其他增长业务”,是指谷歌在原有搜索引擎核心业务外培育的新业务,未来可能成为谷歌的核心业务。典型的如智能驾驶、人工智能、生物医药等。 ④原文是:“Google is not a conventional company.We do not intend to become one.” ⑤与我国市场上互联网平台企业并购(滴滴收购快的、优酷收购土豆)等不同,谷歌收购YouTube后,YouTube仍作为视频平台独立运行,类似的还有安卓、Nest等。谷歌收购这些公司后,没有采用单一品牌策略,而是保留原品牌不变。这背后的逻辑,同样值得关注。 ⑥数据来源:《第18次中国互联网发展状况统计报告》《第27次中国互联网发展状况统计报告》。 ⑦在那些需要缴纳服务费的开发者中,99%的人可以通过参与Google Play提供的不同计划享受15%或更低的费用。具体来说:(1)对于加入15%服务费等级计划的开发者来说,服务费比例对于开发者每年赚取的前100万美元收入是15%,对于开发者每年赚取的超过100万美元的部分是30%。(2)订阅的服务费比例。对于被自动续订的产品收取的比例是15%,无论开发者每年获得多少收入。(3)其他交易。对于符合Play Media Experience Program等计划的开发者服务费比例是15%或更低。此外,对于在与韩国或印度用户进行交易时,除Google Play结算系统外还提供替代结算系统的开发者,使用替代结算系统进行此类交易的服务费等于通过Google Play结算系统进行交易的服务费减去4%。 ⑧笔者阅读了多本关于花旗集团CEO Sandy Weil、摩根大通银行CEO James Dimon传记与报道,得出的这一推论。 主要参考文献 [1] 李书锋,江土金.美国企业兼并重组述评[J].财会通讯,2001,(2):63-65. [2] 李肃,周放生,吕朴,邵建云.美国五次企业兼并浪潮及启示[J].管理世界,1998,(1):121-132. [3] 刘峰.以案例辩问题[J].当代会计评论,2024,1(2):3-4. [4] 刘峰,苏雅拉巴特尔,郭婷.数智时代的财务与会计(Ⅱ):产业引领VS资本驱动——以共享单车案例为例[J].当代会计评论,2022,15(2):158-170. [5] 张先治,曲京山.数智经济时代财务学科专业体系和财务管理体系变革研究[J].财务研究,2024,(6):25-32. [6] 张鑫.互联网企业并购动因分析与思考——以滴滴出行并购案为例[J].当代经济,2018,(14):50-51. [7] Coyle,J.F.,Polsky,G.D. Acqui-Hiring[J]. Duke Law Journal,2013,63(2):281-346. [8] Jensen,M.C.,Ruback,R.S. The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence[J]. Journal of Financial Economics,1983,11(1/4): 5-50. [9] Manne,H.G. Mergers and the Market for Corporate Control[J]. Journal of Political Economy,1965,73(2): 110-120. [10] Martynova,M.,Renneboog,L. A Century of Corporate Takeovers: What Have We Learned and Where Do We Stand?[J] Journal of Banking & Finance,2008,32(10):2148-2177. [11] Stigler,G.J. Monopoly and Oligopoly by Merger[J]. The American Economic Review,1950,40(2):23-34.

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月