财务研究 | 耿云江 刘子祎:高管股权激励与企业“漂绿”行为——抑制还是加剧

引用本文请复制此条目:耿云江,刘子祎.高管股权激励与企业“漂绿”行为:抑制还是加剧[J].财务研究,2025,(4):98-111.

摘要:当前,推动可持续发展已成为国际共识。然而,“漂绿”等短视行为严重影响企业高质量发展进程。本文基于高管激励视角,选取2015~2022年全部A股上市公司为研究样本,探究高管股权激励对企业“漂绿”行为的影响。研究发现,实施高管股权激励能够有效抑制企业“漂绿”行为,并通过降低代理成本与维护企业声誉等机制发挥作用。异质性分析发现,与其他类型企业相比,在高管环保意识较强、股权激励期限较长、所在地区环境规制严格的企业中,高管股权激励对企业“漂绿”行为的抑制作用更强。本文是对企业“漂绿”行为影响因素研究的重要补充,也为企业充分运用股权激励制度抑制企业“漂绿”行为、推动企业高质量发展提供了理论支持和经验证据。 关键词:高管股权激励;漂绿;环境规制;环保意识

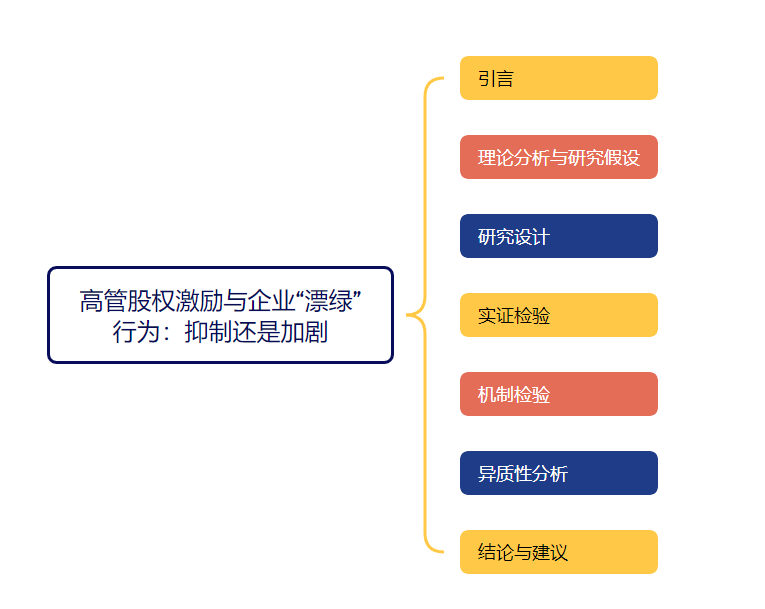

(点击可看大图) 精彩内容摘编 引言 在全球气候治理体系加速重构与绿色产业革命纵深发展的双重背景下,2020年9月我国明确提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。同年10月,党的十九届五中全会强调,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。2022年10月,党的二十大报告提出,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”。在政策引导与驱动之下,市场主体呈现出差异化响应:越来越多的企业秉承绿色环保理念,充分且如实披露环境信息,切实履行自身环境责任(唐勇军等,2021),但是,也有部分企业出于逐利目的选择了言行不一的“漂绿”行为。为规范企业的可持续发展信息披露,促进企业践行可持续发展理念,财政部等9部门于2024年11月联合印发了《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》,拉开了国家统一的可持续披露准则体系建设的序幕,具有重要的里程碑意义。 “漂绿”是企业以短期利益为导向,通过欺骗性手段塑造绿色形象,进行虚假环保宣传而缺少实质行动的伪绿色行为(Delmas 等,2011;Lyon等,2015;肖红军和丁凤茹,2025)。由于“漂绿”行为的边际成本往往低于环境信息披露的真实成本(张长江等,2024),部分企业将其作为回应利益相关者环保诉求的低成本策略(王垒等,2023)。这种行为不仅会使真正践行环保理念的企业利益受损,抑制其绿色实践动力(Gatti等,2021),还会削弱环境政策的实施效果,影响政策应有的保护力与环保的实质性进展(Delmas等,2011),最终影响国家绿色低碳发展(孙娜等,2024)。因此,识别和遏制企业“漂绿”这一短视行为,成为学术界和实务界共同关注的热点话题,也是助力实现高质量发展的重要议题。 我国证监会2005年12月31日发布《上市公司股权激励管理办法(试行)》,首次对股权激励对象、来源等进行规范。2024年,党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,强调“完善大股东、实际控制人行为规范约束机制”,以及“完善上市公司分红激励约束机制”。上述政策为企业建立科学合理的内部激励机制提供了方向和指引,充分调动了高管的积极性,促进了企业高质量发展。据Wind数据库统计,2015至2022年间,我国共有4 432家上市公司实施股权激励计划,股权激励作为一种中长期激励制度,对高管决策行为的影响日益显著。然而,学者们对股权激励的具体影响持不同意见。部分学者认为,高管股权激励能够有效提升企业生产与运营效率,缓解代理问题(Mazur等,2019;吴卫红等,2024),激发高管的环境保护积极性,提升环境信息披露质量(Fombrun等,1990),树立企业良好绿色形象,提升市场声誉(王京等,2023)。也有学者认为,股权激励增加了高管谋取私利、进行寻租的可能性,加剧代理冲突(Morse等,2011;张楠等,2023),使得高管做出有损企业长远发展的环保决策(唐国平等,2013;陈文强等,2021)。那么,高管股权激励对企业“漂绿”行为有何影响,是抑制还是加剧?此影响是如何实现的?基于上述疑问,本文将围绕高管股权激励对企业“漂绿”行为的影响及其机制展开研究。 本文以2015~2022年A股上市公司为样本,实证分析高管股权激励对企业“漂绿”行为的影响。研究发现,高管股权激励能够显著抑制企业“漂绿”行为,主要通过降低代理成本以及提升企业声誉等机制实现。异质性分析发现,与其他类型的企业相比,在高管环保意识较强、股权激励期限较长、所在地区环境规制严格的企业中,高管股权激励对企业“漂绿”行为的抑制作用更强。 本文可能的贡献如下:第一,立足于高管股权激励视角,探讨其对企业“漂绿”行为的影响,拓展了绿色发展背景下激励制度研究的理论边界。当前关于“漂绿”行为的研究多聚焦外部治理与信息披露,鲜有文献从高管激励角度切入。本文为理解该类行为的动因提供了新视角与经验证据。第二,揭示了高管股权激励抑制“漂绿”的作用机制及情境差异。通过构建“高管特征—激励特征—监管环境”的跨层次分析框架,验证了代理成本和企业声誉在高管股权激励抑制“漂绿”行为中的机制作用,系统考察了环保意识、激励期限、政府环境规制等因素的差异性影响,为企业因地制宜实施股权激励、抑制“漂绿”行为提供了具体思路。第三,为完善环境保护政策与职业经理人市场激励机制提供了实证参考,有助于提升利益相关者的环保意识,优化政府环保政策,推动经济与生态环境的协调发展,助力我国可持续发展战略的实施。 理论分析与研究假设 现代企业普遍存在委托代理问题(万里霜,2021)。部分管理者在决策过程中,倾向于追求个人利益最大化,而非着眼于企业的长期可持续发展,对短期内难以获得收益的项目,投资积极性不高(Jensen和Meckling,1976;徐宁等,2020)。企业环境保护等绿色活动虽然能够在相对较长的周期内,实现生态环境质量改善以及提升企业可持续发展能力,但这类活动往往具有项目周期长、资金需求量大且短期内难以产生经济利益等特点(刘媛媛等,2021;亚琨等,2022),因此,高管对这类活动自发性较低(Torelli等,2020)。与此同时,出于迎合评级机构偏好、满足融资需求、改善企业环保形象等动机(黄世忠,2022),高管可能会利用自身信息优势,选择性或象征性地披露信息,以较低成本获取企业运营的合法性,进而实现自身的利益诉求,最终可能导致“漂绿”行为(杨有德等,2024)。在此背景下,作为现代企业常用的中长期激励机制,股权激励能否对企业“漂绿”行为产生影响,是抑制还是加剧,此影响通过何种机制实现等问题,亟待深入分析与验证。 最优契约理论认为,对高管进行股权激励能够有效缓解其职业焦虑,将管理层与股东利益紧密绑定(Berle等,1932;胡楠等,2021)。在此过程中,代理成本得以在一定程度上降低(Pinto等,2014;Abernethy等,2015),管理层道德风险得到有效控制,高管有内驱力减少自利行为(Manso,2011;王海芳等,2024)。这有助于减少高管违背委托人利益、谋取私利的超额在职消费等现象(佟爱琴等,2019),从而使有限资源合理配置到诸如环境保护等有助于企业长期价值增长的活动中(马超等,2024)。基于最优契约理论框架,股权激励通过构建管理层与股东之间的激励相容机制(Jensen和Meckling,1976),引导高管更加关注企业声誉(Aboody等,2000),进而发挥治理约束与资源赋能的双重作用,有效抑制企业“漂绿”行为。在治理约束维度,股权激励使得管理层意识到环境失信可能引发股价波动、监管处罚等连锁反应时,因担心声誉受损,往往会主动强化公司治理机制(王京等,2023),自觉约束短期投机行为(宋林等,2012),提高环境信息披露质量(Fombrun等,1990),进而抑制“漂绿”;在资源赋能维度,高管对声誉的重视程度越高,越倾向于树立良好的绿色形象,从而获取更多绿色信贷、政府补贴等外部资源以流向环保项目(Manso,2011),提升项目落地的可行性,从客观上补足履行环境承诺的行动能力,有效抑制企业“漂绿”行为。两种维度在环境信息披露中产生动态协同效应,即治理约束压缩“漂绿”行为的动机空间,实现“不愿为”的预防效应,而资源赋能则通过补足治理要素供给,破解“不能为”的执行瓶颈,推动企业环保战略从象征性表态转向实质性行动,实现环境承诺在公开披露层面与资源配置层面的内在统一。 基于上述分析,本文提出假设1: H1:实施高管股权激励能够抑制企业“漂绿”行为。 大股东和高管作为“理性经济人”,也可能缺乏对周期较长环保项目进行投资的主观意愿(唐国平和李龙会,2013),在监督不足的情况下,二者甚至可能“合谋”以规避环保责任(Wu等,2005)。根据管理层权力理论与“壕沟效应”,在对高管实施股权激励后,高管因兼具“股东”身份,更易与大股东形成利益共同体。这种利益趋同进一步增强了高管的控制权与信息优势(Bebchuk等,2010),反而可能成为代理成本的一部分(吕长江等,2011),增加高管寻租、超额在职消费等行为的概率(Bebchuk和Fried,2005;李小荣等,2014;赵世芳等,2020),消耗企业有限资源,催生损害公司长期利益的伪绿色行为(张曾莲等,2024),加剧“漂绿”。此外,资源依赖理论认为,企业决策受外部资源(如资本、技术等)的影响较大。高管可能通过“漂绿”这种短期、表面化的绿色行为,应对外部监管与公众期望(Laufer,2003),在近年我国出台多项政策加大环保力度、提高绿色发展水平的背景下,股权激励可能会使高管更关注提高企业声誉以满足行权条件(戴永务等,2020),选择成本更低的“漂绿”行为。 基于上述分析,本文提出假设2: H2:实施高管股权激励能够加剧企业的“漂绿”行为。 结论与建议 本文以2015~2022年全部A股上市公司为样本,探究高管股权激励对企业“漂绿”行为的影响及作用路径。研究结果表明:实施高管股权激励能够有效抑制企业“漂绿”行为;降低代理成本以及维护企业声誉在二者关系中发挥中介机制作用;与其他类型的企业相比,在高管环保意识较强、股权激励期限较长、所在地区环境规制严格的企业中,高管股权激励对企业“漂绿”行为的抑制作用更加明显。 基于上述研究结论,本文提出以下建议:(1)优化企业环保行为的监督与激励机制。首先,通过制定和完善具有强制约束力的环境相关会计准则与信息披露准则,减少模糊空间,降低企业利用信息披露弹性进行“漂绿”操作的可能性,为绿色信息披露建立清晰、可执行的制度基础。其次,加大对“漂绿”行为的惩处力度,提高环保违规成本,强化对高管不当环保行为的约束。最后,出台激励企业开展“真绿”活动的政策制度,加大对企业环保行为的财政和金融支持力度,引导社会资本向绿色产业流动,助力构建绿色经济体系,激励企业“真绿”。(2)提升高管环保意识。首先,高层管理人员应主动提高自身环保意识,积极承担企业的环保责任,为企业顺应绿色发展的时代要求作出实际贡献。其次,应提高管理层中拥有环保方面专业知识的人员占比,以此提升企业识别、评估和审议重要环境议题的能力。(3)健全企业ESG治理架构。在董事会下设ESG战略委员会,为企业决策层作出环境相关风险和机遇的治理决策提供专业支持,最大程度减少企业“漂绿”行为的发生。此外,可设立专门的环境风险准备金,按营业收入比例计提一定额度的专项资金,用于生态修复与污染防治,切实推动企业高质量发展。 (以上为部分节选,阅读全文欢迎订阅杂志)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月