财务研究 | 周子璇等:行业经营性信息披露与企业并购

引用本文请复制此条目:周子璇,陈建,陈黎.行业经营性信息披露与企业并购[J].财务研究,2025,(4):81-97.

摘要:本文基于沪深交易所分期分批发布的一系列上市公司行业信息披露指引,利用2007~2023年A股上市公司数据,分析了行业经营性信息披露对企业并购行为的影响。结果表明,行业经营性信息披露抑制了企业并购发起。机制检验显示,行业经营性信息披露通过缓解代理问题,并且通过增加分析师关注和媒体关注等市场外部监督,使得并购决策趋于谨慎,减少了并购发起。异质性分析表明,行业经营性信息披露对企业并购的影响因行业特征、并购交易特征及企业特征的不同,而表现出差异。拓展分析表明,行业经营性信息披露使得企业减少了关联交易并购等的发起,企业并购交易的资本市场绩效也随之得到改善。 关键词:经营性信息披露;企业并购;公司治理;外部监督

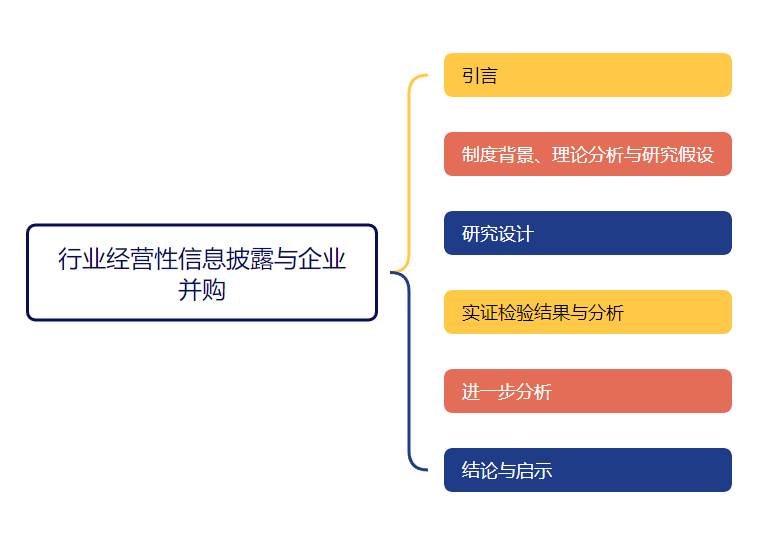

(点击可看大图) 精彩内容摘编 引言 上市公司行业信息披露指引的实施,是我国资本市场信息披露监管中的重要创新,旨在解决传统披露监管模式下,行业特质信息与企业经营性信息无法向市场参与者充分披露的问题。长期以来,A股上市公司普遍采用统一的披露标准,这导致信息披露内容趋于同质化,尤其在非财务信息披露方面,缺乏针对性和行业特征的体现(吴珊和邹梦琪,2024)。随着我国资本市场规模的扩大,不同行业的公司在经营模式、风险特征和盈利能力上存在显著差异,分行业信息披露指引通过规范企业经营性信息的公开,并强调企业信息披露结合行业特点,更好地满足了投资者的需求。 并购作为企业发展的重要战略工具,其决策质量直接关系到企业的未来发展和市场竞争力,也会对资本市场运行和宏观经济高质量发展产生深远影响。同时,随着金融市场的不断发展与深化,如何通过更有效的信息披露监管框架和市场机制,优化资本流动和资源配置的效率,已成为保障经济持续增长和金融稳定的重要议题。因此,有必要找到一个合适的情景来探究行业经营性信息披露如何影响企业的并购决策以及并购的经济后果。本文以2007~2023年间A股上市公司为研究样本,以分期分批发布的一系列上市公司行业信息披露指引作为准自然实验,通过构造多期双重差分模型,对上述问题进行了实证分析。研究发现,与未进行行业经营性信息披露的公司相比,进行披露公司的并购决策趋于谨慎,且上述影响主要通过公司治理和外部监督的路径实现。同时,行业经营性信息披露对企业并购的作用因行业特征、并购交易特征及企业特征的不同而具有异质性。更进一步地,就并购的绩效而言,适用于行业经营性信息披露的公司,关联并购减少,且发起的并购交易获得了更好的资本市场绩效。 本文的研究贡献主要体现在以下几个方面:第一,现有的信息披露研究主要聚焦于财务信息披露,而本文的研究聚焦于行业经营性信息披露。相比于财务信息,企业经营性信息更具行业特色,能够更全面地反映公司的长期价值。因此,本研究在信息披露改善信息不对称的传统框架之外,从更细致的角度检验了行业经营性信息披露如何通过其特有的“公司专有性”和“行业特质性”特征,对企业的并购交易产生影响。第二,本研究揭示了企业并购与一般性投资在面对信息披露监管时的不同反应。已有研究证实了行业经营性信息披露带来的信息透明度提升将通过缓解融资约束等促使企业进行更积极的投资(李世辉等,2024)。然而,本研究发现,行业经营性信息披露监管对并购这一交易规模庞大、利益相关者众多的复杂投资决策,却表现出抑制效应。基于并购决策区别于一般性投资决策的特点,本文揭示了行业经营性信息披露抑制企业并购的作用机制。第三,尽管已有文献研究了并购双方公司特征、管理层特征、市场动态以及财务信息披露与公司并购决策的关系(Harford和Uysal,2014;Saeed等,2016;Elnahas和Kim,2017;王思雨和范合君,2024),但对经营性信息披露如何影响企业并购行为的研究仍相对缺乏。本文丰富了企业并购决策影响因素的研究,也为深入理解公司发起并购的决策机制提供了理论支持。第四,本文具有重要的现实意义。研究结果表明,行业经营性信息披露监管的实施有效缓解了公司内部的代理问题,并强化了市场参与者对公司的关注度,促使公司在重大投资决策中更加审慎和理性。这为监管部门制定进一步的信息披露政策提供了强有力的理论和实证依据。 制度背景、理论分析与研究假设 (一)制度背景 信息披露制度是资本市场健康发展的制度基石,在提升市场透明度和优化资源配置效率方面发挥着关键作用。长期以来,A股上市公司普遍采用统一的信息披露标准和辖区监管披露模式,这种披露方式虽然便于操作,但缺乏具有针对性和行业特征的信息供应(吴珊和邹梦琪,2024),不足以为投资者提供评估公司经营状况和潜在风险的有效依据。随着我国经济的转型升级,行业结构逐步多样化,新兴行业和细分市场迅速发展,传统的信息披露已难以满足利益相关者的需求。 针对不同行业在经营模式、盈利能力和风险特征上的显著差异,沪深交易所自2013年起,分行业逐步推行经营性信息披露新规制,结合不同的行业特征,强制要求公司提供更规范的经营性信息。沪深交易所分批次发布的上市公司行业信息披露指引,涵盖了传统行业和新兴行业。指引要求上市公司结合其所处行业的特性,披露自身经营模式、经营风险、盈利能力及竞争优势等关键经营性信息。例如,上海证券交易所于2016年发布《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》①,明确了“上市公司从事化学原料和化学制品制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品、石油加工、炼焦和核燃料加工等化工相关业务的,在年度报告和临时报告中披露行业经营性信息”,披露的信息包括但不限于研发创新、采购模式与成本、生产工艺、流程管理、产能与开工、安全生产与环保等。上市公司行业信息披露指引还引入了“不披露即解释”的原则,要求公司在无法披露相关信息时提供合理的解释。这一原则不仅给公司施加了压力,促使公司切实履行披露义务,也为由于特殊原因无法披露相关信息的公司提供了一定的灵活性。通过这种方式,公司股东和其他利益相关者能够更加准确地评估企业经营状况及其未来发展潜力(张家慧等,2024)。这一信息披露制度还能帮助投资者更好地理解公司战略决策,增强对并购等重大决策的监督和判断能力。同时,由于信息可比性的提升,投资者得以在同行业公司之间进行有效比较(李晓等,2022),进而更准确地评估公司并购决策的合理性。除了改善市场参与者获取公司信息的渠道和质量外,在监管机制层面,上海证券交易所在《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》已经明确,在对上市公司再融资、并购等重大事项出具持续监管意见时,将参考公司遵守行业披露指引的情况。这一制度安排在信息披露与重大事项监管之间建立起直接联动,强化了企业在推进并购等重要决策过程中面临的外部监督压力。 上市公司行业信息披露指引的实施,具有明确的时间节点,实施对象的选取也具有足够的外生性,这为本文研究的核心问题,即行业经营性信息披露对企业并购的影响,提供了一个准自然实验的理想框架。在这种背景下,本文运用多期双重差分法,比较政策实施前后处理组和控制组的差异,有效识别监管政策变化带来的企业经营性信息披露监管模式变化以及对企业并购的因果效应。在本研究中,处理组为受到政策监管要求强制披露自身经营性信息的公司,而控制组则为未受到政策监管的公司。通过比较两组公司在政策实施前后的并购模式、交易特征及并购绩效的变化,可以分析行业经营性信息披露对企业并购决策的具体影响。 (二)文献述评 并购是企业实现战略扩张、优化资源配置效率与提升竞争优势的重要手段,直接影响其市场地位与长期发展能力。已有研究表明,并购决策受到多种因素的共同影响,包括市场环境特征、经济周期波动、企业财务状况以及管理层特征等。多数文献认为,企业通常出于获取协同效应、提升行业地位等战略动机发起并购。例如,通过纵向整合提升供应链效率或横向整合拓展市场份额,这些有效的并购使得企业有望在竞争激烈的市场环境中增强核心竞争力,实现可持续发展(Hoberg和Phillips,2010;Erel等,2024)。然而,也有研究指出,在信息不对称和治理机制不健全的情形下,并购可能受到部分管理层不良动机的影响(Chen等,2011)。还有研究指出,部分管理者可能更偏好具有短期表现的投资项目,即使这些项目在风险控制或长期协同效应方面存在不足(Huang和Kisgen,2013)。部分管理者还可能高估自身整合能力或过于乐观地估计与目标企业发挥协同效应的潜力,从而在并购发起时缺乏决策的审慎性,对潜在风险的考虑不够全面,进而影响公司整体价值创造能力(杜跃平和徐杰,2016)。此外,从并购参与者的视角来看,主并方的财务状况、行业地位、管理层特征等因素,标的方的经营状况、市场表现、与主并方的行业匹配程度等因素,以及其他外部利益相关者的参与程度和关注度等,都会对企业并购的发起、交易的特征产生影响,还会对并购的市场反应和长期绩效产生影响(王中超等,2023;吴超鹏和蒋骄亮,2023;张琦等,2024)。 通常而言,企业发起并购基于理性目标,旨在通过并购实现资源配置优化与市场地位提升,进而创造更理想的股东价值。然而,在实际操作中,部分企业可能因内部的代理问题严重,外部的监督机制不佳,导致并购决策偏离最优,从而降低资源配置效率,进而影响企业绩效。 (三)理论分析与假设提出 行业经营性信息披露有助于改善信息环境,进而影响企业的并购行为。随着信息不对称程度的降低,企业在识别行业动态、甄别潜在并购标的等方面可获得更为全面的参考信息,这有助于拓展主并方的筛选范围,提升“优中选优”的可能性。然而,高质量的并购往往依赖于对目标企业财务状况、核心资产、协同空间与整合可行性等深层次、多维度信息的深入获取与评估(王思雨和范合君,2024),而此类信息通常超出了行业经营性信息披露的覆盖范畴,因而这一政策对促成优质并购的支持作用相对有限。鉴于行业经营性信息披露制度已经明确,监管主体对并购等重大事项的意见会与其行业信息披露挂钩,这一制度安排在制约部分管理层的机会主义动机、减少非理性并购决策方面的治理作用可能更为显著。换言之,行业经营性信息披露同时存在“增加好的并购与减少坏的并购”两种治理效应,但考虑到产生这两种效应所需的信息特征,本文预期行业经营性信息披露的治理效应和外部监督效应,将主要体现在通过缓解代理问题减少不良并购方面。 第一类代理问题主要源于股东与管理层之间的利益冲突。管理层通常控制着企业的日常运营,部分公司因其考核机制不够健全而主要侧重于短期经济绩效,这使得部分管理者可能出于提升个人声誉或谋求职务晋升等动机,发起一些对公司长期发展不利的并购(王思雨和范合君,2024)。这些基于盲目扩张或短视行为的并购决策不仅会增加企业的负担,还可能损害股东利益。而行业经营性信息披露通过扩展非财务信息获取渠道,增强了股东对管理层的监督能力。透明的经营性信息披露使得在并购决策上较为激进的管理者更难隐藏并购潜在的高风险或低效益,尤其是同行业内非财务信息可比性的提升,能对管理层不合理的并购决策产生抑制作用(刘藏岩,2010;张海晴,2021)。股东因此能够更有效地监督并购行为,从而减少低效率并购的发生。 第二类代理问题则涉及大股东与中小股东之间的利益冲突。大股东通常拥有较大的控制权,可能会作出有利于自身但损害中小股东利益的决策,例如通过关联交易隐瞒财务问题或逃避外部监管,或是对企业进行掏空或侵占。而中小股东由于相对受限的信息渠道以及决策控制权,通常难以准确识别并干预这类大股东损害中小股东权益的投资行为(袁明硕和魏成龙,2024)。行业经营性信息披露监管要求公司披露更多结合行业特点的经营性信息,使中小股东能够更准确地评估公司的并购决策是否符合全体股东的利益,从而采取相应策略。 除了内部治理效应,行业经营性信息披露还可以通过强化外部监督进而改善公司的并购决策。外部监督的关键主体包括分析师、机构投资者以及媒体等其他利益相关者。分析师作为外部监督的关键参与者,通过对公司信息的分析与解读,能够显著影响公司的决策过程和市场表现(傅祥斐等,2023;樊轶侠等,2024),促使管理层更加重视长期股东价值,从而在并购决策时保持谨慎态度(高翀和石昕,2022)。当分析师对公司进行密切关注时,管理层更难掩饰并购中的潜在风险,有效降低了盲目并购的发生频率(孙乾等,2022)。机构投资者倾向于进行长期投资,促使管理层在决策时更加关注企业的长期发展及并购后的长期经营业绩和财务业绩(庄明明等,2024)。这种外部压力在减少并购发起频率的同时,还能提升并购的成功率和绩效。作为信息传播和公众舆论的主要渠道,媒体对企业并购活动的报道不仅能够提升并购决策的透明度,还通过舆论压力迫使管理层更加谨慎(朱茜俣和谭小芬,2024)。媒体的广泛关注使得公司在实施并购决策时面临更高的外部审视,特别是对于高风险或对公众影响较大的并购交易,媒体关注还可能促使管理层重新评估决策的可行性和潜在风险。 基于上述分析,本文提出如下研究假设: 假设:行业经营性信息披露对企业的并购发起存在抑制作用。 结论与启示 本文基于沪深交易所分期分批实施的行业经营性信息披露政策,构建多期双重差分模型,系统分析了经营性信息强制披露对企业并购决策的影响。研究结果表明,行业经营性信息披露显著减少了企业的并购发起行为。影响机制方面,这一监管政策通过强制要求企业披露自身经营性信息,减少了公司内部的代理问题,在企业并购决策中发挥了治理效应,使得管理层可以及时调整和优化并购决策,减少了低效并购的发起。此外,行业经营性信息披露还通过强化外部监督,包括提高分析师、机构投资者以及媒体的关注,使得企业管理层在实施并购这类重大投资决策时更有动机全面且深入地评估潜在经济后果。本文的异质性分析表明,行业经营性信息披露对并购的抑制作用在低竞争度行业企业、高技术创新行业企业、高管过度自信的企业、非国有企业以及小规模并购中更加显著。拓展分析表明,行业经营性信息披露使得企业减少了关联交易并购等的发起。在并购绩效方面,进行行业经营性信息披露的公司发起的并购,相比于未进行这类披露的公司,获得了更优的并购绩效。 本文的研究具有以下启示:第一,强化企业的经营性信息披露可以显著优化公司内部治理和外部监督效能,进而可以减少并购等重大投资决策的失误,促进企业和资本市场高质量发展。因此,监管部门应继续强化和改进行业信息披露要求,不断优化资本市场信息披露体系,推动公司治理改善,保护投资者权益,提高市场效率,提升资本市场服务经济高质量发展的能力。第二,市场对行业经营性信息披露的反应,在不同行业特征、管理层特征以及不同资源获取能力及市场敏感度的公司中存在显著差异。因此,企业应该结合自身情况,在满足行业信息披露要求的基础上,更多地展现投资者等利益相关者需要的信息,获得市场认可。第三,经营性信息披露的增加,可以拓宽同行企业管理者、投资者以及其他外部利益相关者的信息渠道。相关人员在进行投资和决策时,应充分参考行业经营性信息等非财务信息,提高决策效率和效果。 (以上为部分节选,阅读全文欢迎订阅杂志)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月