摘要:

【史海钩沉】

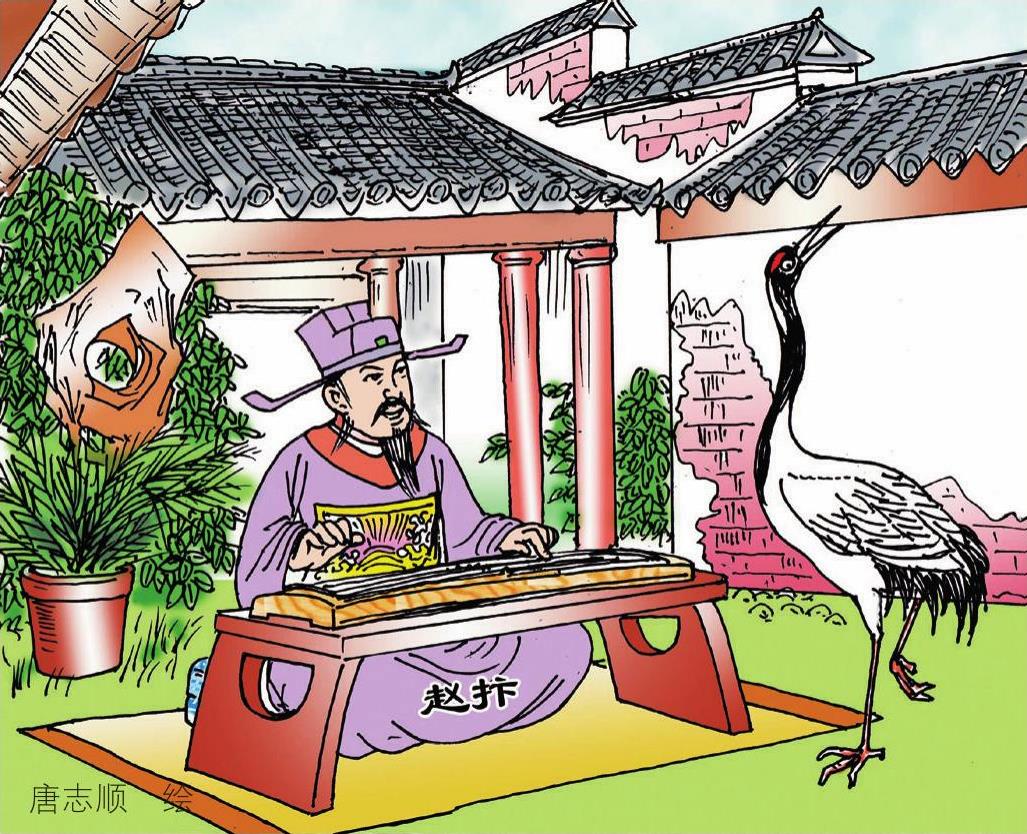

赵阅道为成都转运使,出行部内,唯携一琴一鹤,坐则看鹤鼓琴。尝过青城山,遇雪,舍于逆旅。逆旅之人,不知其使者也,或慢狎之,公颓然鼓琴不问。

—— 沈括《梦溪笔谈》卷九

【品读】

赵抃(1008—1084年),字阅道,号知非子。北宋衢州西安人(今浙江省衢州市)。出身于官宦世家,少时孤贫,以孝悌闻名,其母去世后,筑屋于墓旁,夜宿其中,守孝3年。刻苦为学,27岁考中进士,初授武安军节度推官。历任知州、御史、转运使等职,后授龙图阁直学士,官拜参知政事。一生为官45载,历经仁宗、英宗、神宗三朝,以清正廉洁、铁面无私、治绩卓著而载于史册,传于后世。

据记载,赵抃因才德擢升为成都转运使后,单人独骑进蜀,前后没有一个随从,仅带着一张古琴和一只白鹤前去赴任。途中遇到下雪天,留宿在客栈,客栈的人不知他的真实身份,怠慢轻侮于他,他毫不在意,只是静静地一个人弹琴。“一琴一鹤”的故事流传开来,后来演化成为比喻为官清廉的典故。

品读这则故事,不禁对赵抃的至清至廉钦佩赞叹。赵抃身为转运使,地位不可谓不高,权力不可谓不大。转运使一职最早设于唐代,负责粮草运输事务,但至北宋中期,其职掌...

【史海钩沉】

赵阅道为成都转运使,出行部内,唯携一琴一鹤,坐则看鹤鼓琴。尝过青城山,遇雪,舍于逆旅。逆旅之人,不知其使者也,或慢狎之,公颓然鼓琴不问。

—— 沈括《梦溪笔谈》卷九

【品读】

赵抃(1008—1084年),字阅道,号知非子。北宋衢州西安人(今浙江省衢州市)。出身于官宦世家,少时孤贫,以孝悌闻名,其母去世后,筑屋于墓旁,夜宿其中,守孝3年。刻苦为学,27岁考中进士,初授武安军节度推官。历任知州、御史、转运使等职,后授龙图阁直学士,官拜参知政事。一生为官45载,历经仁宗、英宗、神宗三朝,以清正廉洁、铁面无私、治绩卓著而载于史册,传于后世。

据记载,赵抃因才德擢升为成都转运使后,单人独骑进蜀,前后没有一个随从,仅带着一张古琴和一只白鹤前去赴任。途中遇到下雪天,留宿在客栈,客栈的人不知他的真实身份,怠慢轻侮于他,他毫不在意,只是静静地一个人弹琴。“一琴一鹤”的故事流传开来,后来演化成为比喻为官清廉的典故。

品读这则故事,不禁对赵抃的至清至廉钦佩赞叹。赵抃身为转运使,地位不可谓不高,权力不可谓不大。转运使一职最早设于唐代,负责粮草运输事务,但至北宋中期,其职掌扩大,除了掌握一路或数路的财赋外,还兼领考察地方官吏、维持治安、举贤荐能等职责,实际已经成为一路之最高行政长官。一方大员赴任,完全可以享有标准的出行待遇,但是赵抃却单骑独行,仅携一琴一鹤。如此清简赴任,即向当地传递了他的为官标准,起到以身作则、率先垂范的效果。入蜀之后,赵抃经常微服私访,巡查各地,甚至远至穷乡僻壤,百姓对此都惊喜欣慰,而奸佞官吏则恐惧畏服,“蜀风为之一变”。赵抃后来又多次入蜀为官,“以宽治蜀,蜀人安之”,无不感怀。

赵抃做官以民为本,不计较个人的荣辱得失。早年他曾被派往虔州(今江西省赣州)任知州,虔州偏僻穷苦,民风好争讼,人们都说他可能会很不乐意赴任,但是他却欣然接受。到虔州后,赵抃采取了严而不苛的政策,将所有县令召集在一起,说:“你们作为县令应当勇于任事,不要把事情推诿给郡,如果事情办理了而百姓满意,我就一概不过问。”所有县令都很高兴,争相尽力为民办事,虔州境内争讼之事日渐减少,而监狱则屡屡出现空无一人的情形。

宋神宗熙宁年间(1068—1077年),赵抃任越州(今浙江省绍兴市一带)知州。正值吴越地区出现大饥荒,赵抃带头将自家的资财提供出来,百姓也乐意跟从。这样越州百姓生者得食,病者得药,死者得葬。赵抃还招募百姓修城,以使他们自食其力。越州百姓虽然遭大灾,但却没有生出怨恨。赵抃的“救荒之术”为时人所称赞。后来,两浙地区出现严重的旱灾和蝗灾,米价昂贵,病饿而死者过半。各州都在要道处张贴榜文,禁止米商哄抬米价,告发者可以得到赏赐,只有越州张贴出的榜文是允许有米者加价来卖,于是各地米商纷纷云集到越州,越州的米价一下子就降了下去。

赵抃一向仁和温厚,考虑周密,谨慎守规,“与人言,如恐伤之”,人们轻易看不到他的喜怒哀乐,但他在京师做殿中侍御史时,每次论及朝廷公事,则必定分别邪正,凛然不可动摇,弹劾不避权贵,以刚直著称,被誉为“铁面御史”。他向朝廷谏言要区分君子和小人,他说小人虽然犯了小过错,应当坚决制止,才会没有后患;君子不小心出现了小失误,则应当扶持爱惜,以鼓励他的德行。

赵抃一生不治家产,生活极为俭朴。他为政以惠利百姓为根本,善于按照当地风俗采取宽严不同的措施,政绩为世人所称道,施恩惠、济贫穷之事更是“盖不可胜数”,宰相韩琦赞其“真世人标表”,并自叹不可企及。

赵抃后来告老还乡,77岁逝于家中,谥号“清献”。著名文学家苏轼为之题《赵清献公神道碑》,以纪其生平事迹,赞其清廉为民之风。

责任编辑 张小莉