当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2011年第19期 > 中国财政2011年第19期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2011年第19期 > 中国财政2011年第19期文章 > 正文广东:健全森林生态效益补偿机制

时间:2020-01-22 作者:广东省财政厅

[大]

[中]

[小]

摘要:

广东省于1999年在全国率先实施了公益林效益补偿制度,10多年来,各级财政积极筹措资金,规范管理,推进生态公益林体系建设,全省基本建立起较为规范完善的生态公益林补偿和建设体系,共区划界定国家级和省级公益林5814.2万亩,占全省国土面积的21.6%、林业用地面积的35.3%。生态公益林效益补偿机制从无到有,生态效益补偿资金从少到多,生态公益林面积从小到大,在推动全省生态状况明显改善和“加快转型升级、建设幸福广东”中发挥了重要作用。

(一)加大补偿资金投入力度,规范补偿标准

一是建立公益林补偿资金稳步增长的长效机制。广东省1999年率先实施生态公益林效益补偿制度时,补偿标准为每亩每年2.5元。随着经济社会的发展,商品林木、林地经营或出租等商业行为所取得的收入大幅提高,为使生态公益林补偿达到责、权、利相对平衡的合理水平,实现有效保护的目标,省财政不断提高省级生态公益林补偿标准,到2007年达到每亩每年8元。2008年,在遭受国际金融危机影响,省级财政收支压力巨大的情况下,省政府决定省级生态公益林补偿标准每亩每年...

广东省于1999年在全国率先实施了公益林效益补偿制度,10多年来,各级财政积极筹措资金,规范管理,推进生态公益林体系建设,全省基本建立起较为规范完善的生态公益林补偿和建设体系,共区划界定国家级和省级公益林5814.2万亩,占全省国土面积的21.6%、林业用地面积的35.3%。生态公益林效益补偿机制从无到有,生态效益补偿资金从少到多,生态公益林面积从小到大,在推动全省生态状况明显改善和“加快转型升级、建设幸福广东”中发挥了重要作用。

(一)加大补偿资金投入力度,规范补偿标准

一是建立公益林补偿资金稳步增长的长效机制。广东省1999年率先实施生态公益林效益补偿制度时,补偿标准为每亩每年2.5元。随着经济社会的发展,商品林木、林地经营或出租等商业行为所取得的收入大幅提高,为使生态公益林补偿达到责、权、利相对平衡的合理水平,实现有效保护的目标,省财政不断提高省级生态公益林补偿标准,到2007年达到每亩每年8元。2008年,在遭受国际金融危机影响,省级财政收支压力巨大的情况下,省政府决定省级生态公益林补偿标准每亩每年提高2元,至2012年达到18元,每年省财政新增投入生态公益林效益补偿资金10350万元。中央财政2004年起对国家级生态公益林按每亩每年5元的标准给予补偿,2010年对集体所有的国家级公益林提高到10元。1999年至2011年,中央和省财政累计安排公益林补偿资金达61亿元(其中中央财政5.91亿元,省级财政55.1亿元),补偿金额从1999年的1.28亿元增加至2011年的9.43亿元,年均增长18%。

二是建立规范统一的补偿机制。2009年以前,广东公益林补偿采取中央和省级财政叠加的补偿方式,3种补偿标准并存。2010年,中央财政提高补偿标准,并分权属补偿,不同级别、不同权属的生态公益林补偿差距进一步拉大。广东省结合实际情况,按照财政部《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》关于“其他渠道筹集的用于国家级公益林的补偿资金可与中央财政补偿基金并账核算”的规定,从2010年起统一国家级和省级公益林补偿标准,无论国家级和省级、国有和集体,统一按省既定的标准进行补偿,即2010年每亩补偿为14元、2011年为16元、2012年为18元。统一省级以上公益林补偿标准,顺应了中央和省的林改政策要求,优化了广东公益林补偿资金管理,提高了行政效率,有利于资金安全运行和林改顺利推进。

(二)强化补偿资金管理

一是规范补偿资金使用管理。2003年,省财政厅、省林业局制定《广东省生态公益林效益补偿资金管理办法》,将补偿资金分为损失性补偿、管护经费和省统筹经费,其中:损失性补偿为总额的75%,用于补偿因划定省级生态公益林而禁止采伐林木造成经济损失的林地经营者或林木所有者;管护经费为总额的22%,主要用于生态公益林护林管护支出,拨付给实施省级生态公益林管护工作的县级林业行政主管部门和协调生态公益林管理工作的乡镇政府、村委会;省统筹经费为总额的3%,主要用于生态公益林信息系统建设、森林生态环境监测、突发性的森林灾害救助、森林生态科技研究和推广、技术培训、宣传、检查验收以及林业生态县创建等工作。通过资金的明晰用途、分类使用,调动林农和各级政府参与生态公益林管理的积极性,同时避免管护经费不足造成公益林管护水平下降和挤占损失性补偿资金的问题。

二是规范补偿资金拨付管理。广东省高度重视补偿资金的拨付工作,逐步研究完善补偿资金拨付手续。对于损失性补偿,明确由县级以上林业部门编制细化至补偿对象的资金分配计划,送同级财政部门审核后,由财政部门委托银信机构开设账户,直接支付。从今年起,再次细化补偿对象,要求集体林权制度改革后分山到户的公益林,其损失性补偿资金必须全额直接支付给农户,对仍由集体统一经营的公益林,其损失性补偿的70%以上必须按股均分到户。大力推行“一卡通”支付办法,对条件不成熟的地方,由乡镇财政所直接拨付给农户。目前,全省已初步建立了由林业部门建档造册、财政部门审核监管、金融部门建账支付、补偿对象校准签收的补偿资金发放管理机制,确保资金发放到户,确保农民利益不受侵占。对于管护经费,严格按照国库集中支付规定办理资金支付;暂不具备国库集中支付条件的地方,按照规定实行财政报账制管理。

三是规范补偿资金监督管理。建立事前、事中、事后的整套农业专项资金监管体系。第一,规范和完善补偿资金发放程序,建立严格的公示制度和认领签收制度。发放时由补偿对象签收,并将认领签收情况造册登记,存档备查;县(市、区)有关部门会同乡镇政府负责将生态公益林补偿资金分配情况在各行政村张榜公布,设立投诉电话,接受群众监督。第二,运用现代信息技术,开发专业软件系统,同时配合使用卫星遥感影像技术,建立详实的生态公益林基础数据及补偿对象资料,并逐步提高全省生态公益林数字化管理水平。目前,全省已建立了完整的森林资源档案数据库和生态公益林地籍小班图形库,并实现数据库与图形库的同步管理。全省已有22个县(市、区)建立了本级生态公益林地理信息系统,保证了补偿资料的真实可靠。第三,各地财政部门采取前期核查、实地考察和抽样检查相结合的方式,对补偿资金的拨付、管理和使用情况进行全面监督,健全监督通报制度和整改落实情况反馈制度。

四是规范补偿资金绩效管理。建立补偿资金使用管理的“问效制”和“问责制”,从2004年起,按照《广东省财政支出绩效评价试行方案》的要求,由省林业局按隶属关系分级组织验收和总结,并按规定进行绩效评价,在预算年度终了后3个月内向省财政厅报送自评报告。省财政厅按规定对省林业局报送的专项资金绩效评价自评报告进行审核,视情况对其执行情况进行重点绩效评价。评价内容有补偿资金使用情况评价(包括资金的落实到位和及时性、资金拨付的方法和专款专用情况)以及目标完成和资金使用效益评价(包括预期目标完成情况、完成质量、及时性和项目完成后产生的社会、生态和经济效益)。

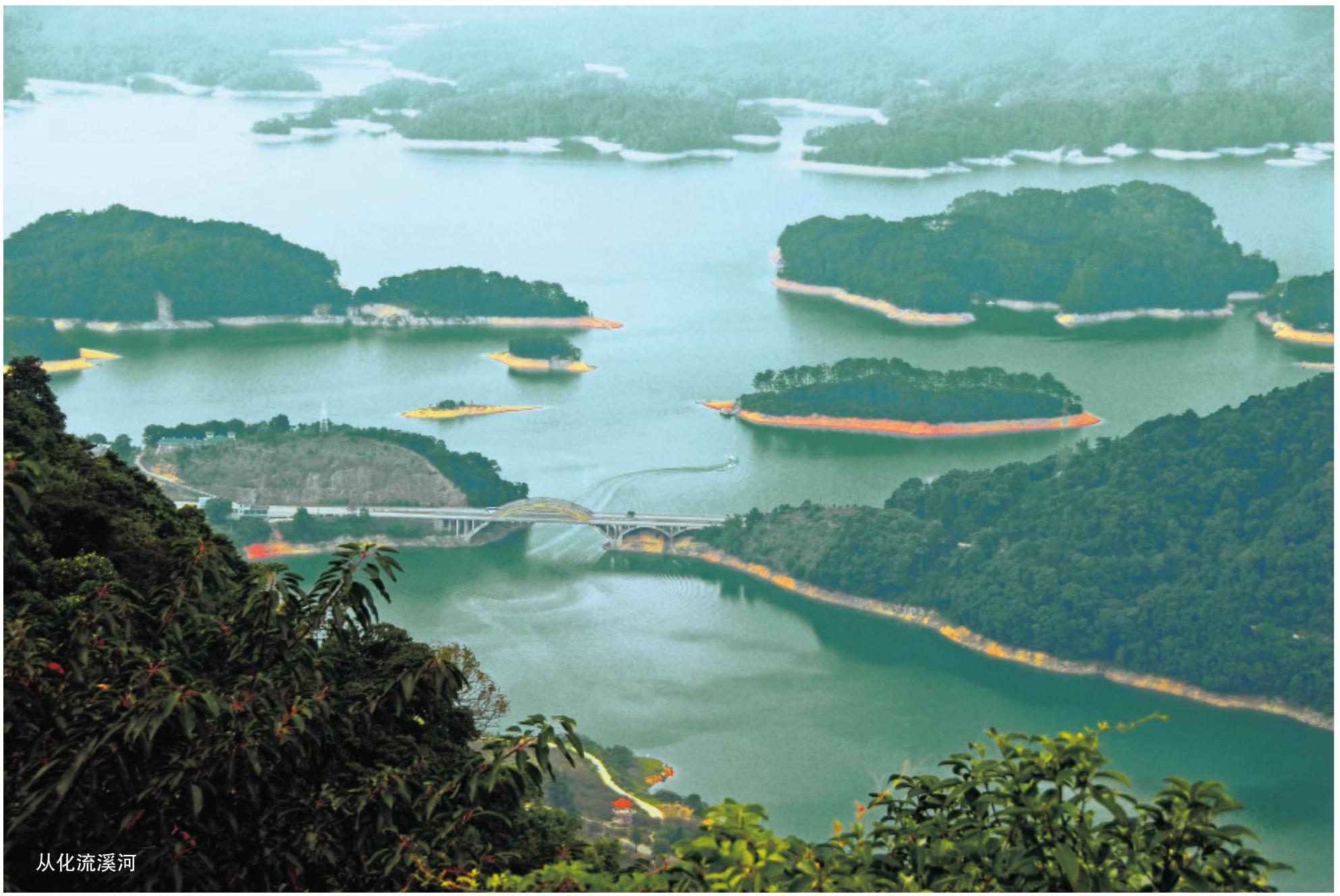

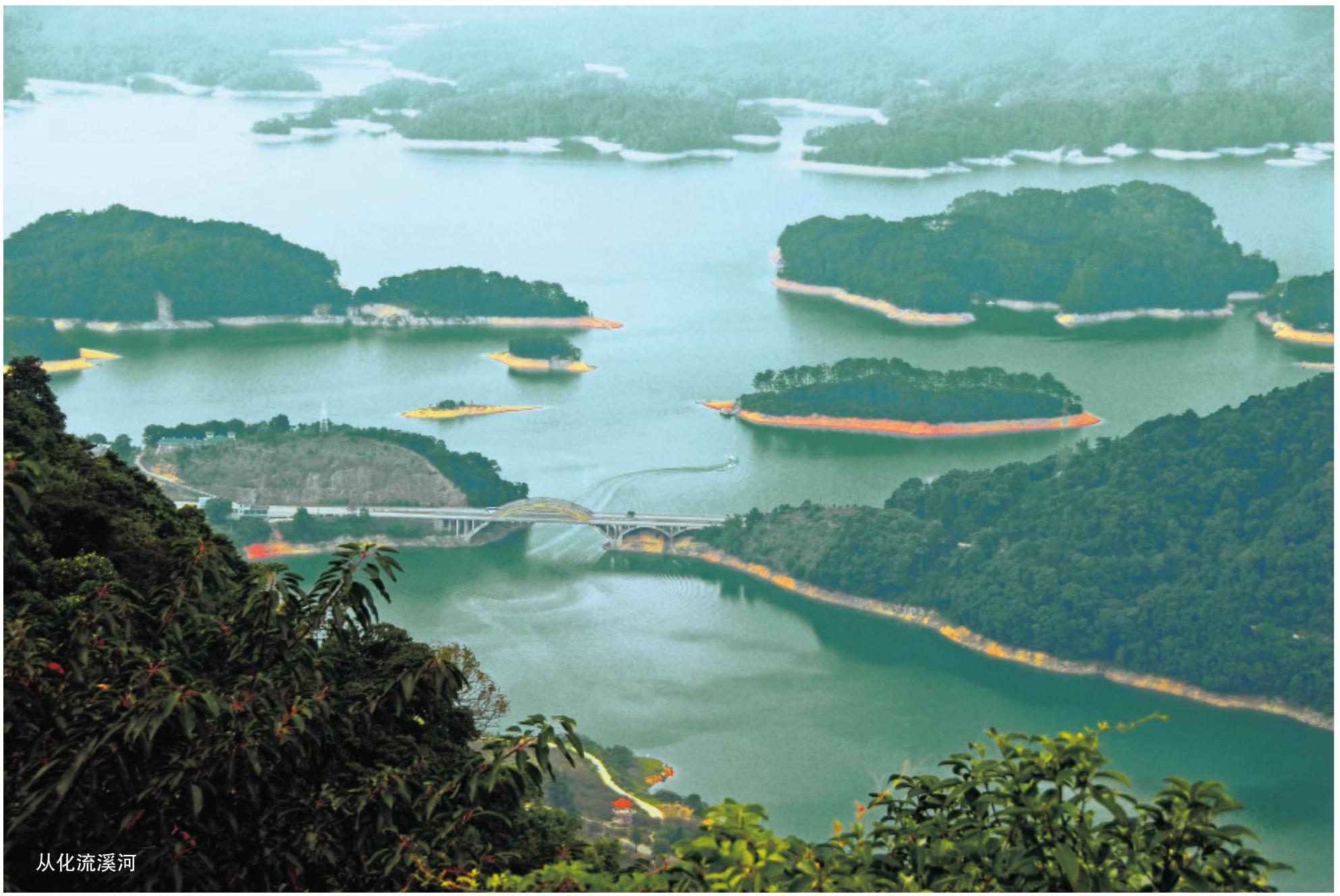

实施森林生态补偿制度以后,全省不断加强封山育林和管护工作,造封并举、造管并重,实现了森林资源数量的持续增加和质量的明显提升,使省级以上生态公益林面积达到5814.2万亩。目前,已基本建成以珠江水系、沿海、北部连绵山体、大中型水库周边、交通要道两侧、自然保护区为主要框架的森林生态安全屏障。财

责任编辑 冉鹏

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号