当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1985年第08期 > 中国财政1985年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1985年第08期 > 中国财政1985年第08期文章 > 正文关于支农资金投向的探讨

时间:2020-05-08 作者:黄炳均 广东省财政厅农财处

[大]

[中]

[小]

摘要:

党的十一届三中全会以来,广东省农业经济出现了可喜的变化。一是生产以比较高的速度持续增长;二是农业经济结构朝着农林牧副渔综合发展的方向转变,在农业总收入中,种植业收入比重下降,渔、牧、工副业收入比重上升;三是随着产业结构的变化,农副产品的商品率有较大提高。

1980年以来,我省财政安排的支农资金每年都有所增加,但增加的数额有限。为了使有限的资金收到较好的效益。促进我省农业从自给半自给经济向着大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代化农业转化,这几年,我们加强了对支农资金投放的可行性研究,对全省支农资金的投向进行了调整,把财政每年安排增加的支农资金,主要用于农业科研、技术推广、改善农业生态环境、以及帮助农村开展多种经营、发展商品生产项目上,并逐步提高这些项目所占资金的比重。1978年到1984年,我省支农支出平均每年递增6.1%,其中:农业科研、技术推广支出平均每年递增18.2%。它占支农支出的比重由6.4%上升到13.6%;植树造林、水土保持及资源保护支出平均每年递增30.4%,它占支农支出的比重由2%上升到8.1%;畜牧、水产及扶持农村多种经营支出平均每年递增49.6%,它占支农支出的比重由2%上升到22.6%。

根据这几...

党的十一届三中全会以来,广东省农业经济出现了可喜的变化。一是生产以比较高的速度持续增长;二是农业经济结构朝着农林牧副渔综合发展的方向转变,在农业总收入中,种植业收入比重下降,渔、牧、工副业收入比重上升;三是随着产业结构的变化,农副产品的商品率有较大提高。

1980年以来,我省财政安排的支农资金每年都有所增加,但增加的数额有限。为了使有限的资金收到较好的效益。促进我省农业从自给半自给经济向着大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代化农业转化,这几年,我们加强了对支农资金投放的可行性研究,对全省支农资金的投向进行了调整,把财政每年安排增加的支农资金,主要用于农业科研、技术推广、改善农业生态环境、以及帮助农村开展多种经营、发展商品生产项目上,并逐步提高这些项目所占资金的比重。1978年到1984年,我省支农支出平均每年递增6.1%,其中:农业科研、技术推广支出平均每年递增18.2%。它占支农支出的比重由6.4%上升到13.6%;植树造林、水土保持及资源保护支出平均每年递增30.4%,它占支农支出的比重由2%上升到8.1%;畜牧、水产及扶持农村多种经营支出平均每年递增49.6%,它占支农支出的比重由2%上升到22.6%。

根据这几年的实践经验,我认为在对支农资金投放进行可行性研究时,必须注意以下几个问题:

一、处理好投资少、见效快与效益大的关系。投资少、见效快与效益大三者应当是统一的。但是,过去我们在实际工作中,在考虑扶持生产项目的可行性的时候,比较注重投资少、见效快,而较少注意最终效益大小的对比。有的地方扶持的一些生产项目,虽然投资不多,生产建设时间也不长,一年半载就见效,但是项目的经济效益往往不巩固,项目建成初期可以有点效益,随着情况的变化,很快就转为亏损,结果还拖长了资金回收的时间。因此,我们在支持生产,研究扶持对象时,既要注意投资少、见效快,更要讲求经济效益大。有的项目,看起来投资大一些,生产或建设周期长一些,但是投产后经济效益大,我们就应当选择扶持。例如,财政对农业科研事业的支持,往往是不能马上见到效果的,但是,先进的科学技术,一旦试验成功并应用于生产实践,就能以同样多的耗费,生产出几倍、十几倍、甚至几十倍的产品来。根据我省农科院提供的资料,建国三十五年,国家对该院的科研拨款9.159万元,而科研成果产生的社会经济效益,单以四个水稻品种推广计算,增益60多亿元,花生品种推广增益3亿多元。从这点说,大力支持农业科研事业,是提高支农资金使用效果的有效途径之一。

二、处理好单位经济效益与社会效益的关系。研究扶持对象的可行性,对受援单位的直接的经济效益是必须考虑的,而且要把它作为可行性的主要因素来考虑。但是,财政部门的视野要宽广,财政支持生产,不但要看生产单位的直接经济效益,同时要注意社会效益,包括经济的、政治的、公益性的效益都要想到。有的生产项目,尽管生产单位的直接效益小些,倘若社会效益大,也可以支持。去年,我们用周转金支持某农场办了两个劳动密集性的来料加工厂,一年的工缴费收入不算多,发完进厂工人的工资后剩余很少,乍看效益似乎不大。但它除容纳场内全部多余劳动力外,还吸收了附近村镇的一批待业青年,减轻了社会安置就业的压力,这个社会效益是不能用钱的数值来表示的。又如,在水土流失地区扶持植树造林,生产周期很长,从育苗、定植,到抚育成材,一般要十年二十年,成材后还要控制砍伐,生产单位的直接效益确实不大,但是它把水土流失控制住,使大片农田免受其害,江河水库免遭淤塞。因此,对这些项目的扶持,绝不能按生产单位直接获得的经济效益的大小来决定取舍。

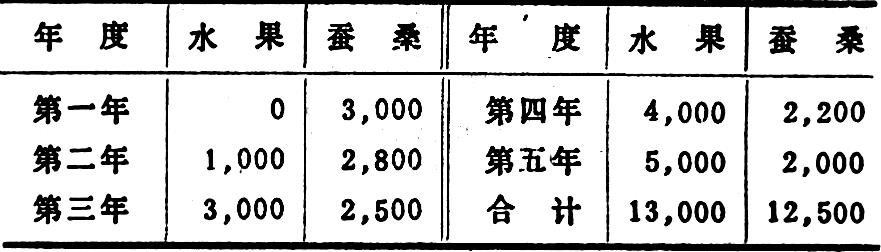

三、要重视货币的时间价值。货币在不同的时间,它的价值是不一样的。过去,我们订计划、办事情,很少考虑到货币的时间价值,导致资金投放失策,造成经济上的浪费和损失。随着农村商品经济的发展,我们在选择支农资金投放对象时,除了考虑扶持项目的综合经济效益外,还应考虑该项目经济效益的货币时间价值,以便使支农资金获得最佳经济效益。假设有这样两个生产项目,预计它们投产后各年经济收入如下(单位:元):

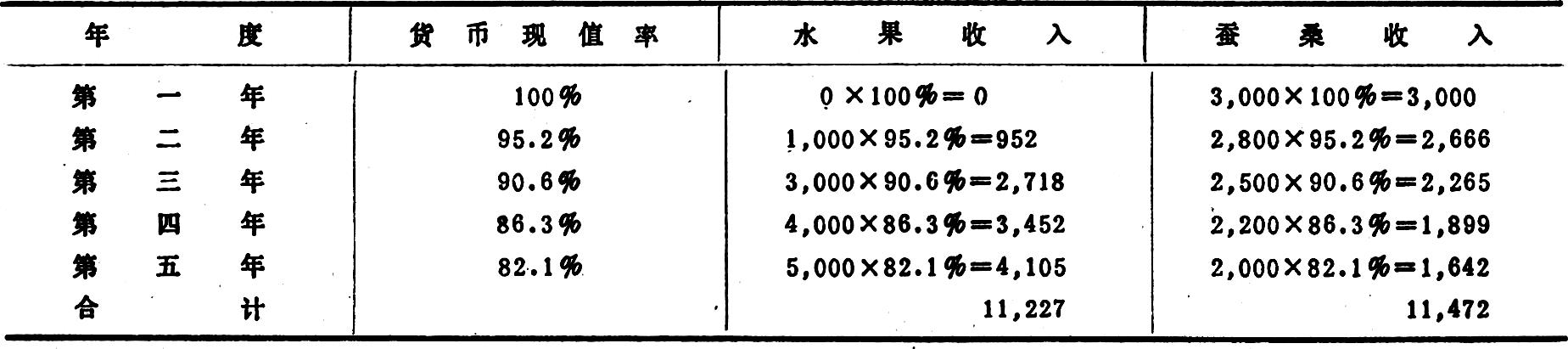

从五年总收入的绝对数看,似乎种水果比蚕桑效益好。但是,如果计算货币的时间价值,则会得出不同的结论。即使不考虑其他因素,单以物价指数的正常上升来说,今天的一块钱与一年后的一块钱是不等值的。假设物价指数平均每年上升5%,按此换算货币现值率,上述两项生产的收入就发生如下变化(单位:元):

上述情况表明,蚕桑收入反比水果收入大。

四、要安排为各类地区支农资金投放的合理比例。提高支农资金使用效益,使有限的资金得到最好的运用,除在宏观上根据党的各个时期的方针政策,参考历史的一般规律,确定农林牧副渔各业资金的合理比例外,还要研究在各类地区投放的合理比例。过去有一种主张,农业资金应主要投放在产量中上的地方。他们认为,在单产很高的地方,投资的效益不会大,因为土地潜力挖得差不多了;而在那些很落后的地方,土地消化能力弱,农业资金摆在那里,效果也不会好。这有一定的道理。但这个道理是就纯种植业说的。目前,我国的农业正朝着多环节生产、多层次加工利用的综合性大农业发展,今后还要逐步发展成为高效能的技术性生产体系。因此,对农业资金在各类地区投放效益的估计,就要考虑农业发展的这个新趋势,不能局限在土地的消化功能上。另外,对于经济落后的地区,也不能单从经济效益上考虑,为了使其尽快赶上经济发达的地区,还是应当给予大力支持的。近两年,我省对梅县、海南、自治州三个贫困地区支农资金都有较大增长,1984年比1982年增长24.2%,大大高于全省增长10%的比例,这对促进这些地区改善生产条件,发展农村商品生产,起了很大的作用。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 电话:010-88227114

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号