超购粮食加价款,是指对超过国家核定的粮食征购基数而多交售的粮食给予的超额奖励,具体结算办法是按照农民向国家交售粮食的数量,扣除国家核定的征购基数和不属加价范围的大豆、粮票兑入现粮以及随行就市的议价粮等以后,对超购的部分,在国家规定收购牌价的基础上加价50%。

保证完成中央核定的征购基数,是搞好粮食超购加价款的关键。几年来,随着情况的变化,国家对1965年确定的粮食征购基数,做了几次调整,粮食征购基数比过去减少了一些。但是,由于种种原因,国家核定的征购基数仍不能保证全部完成,并有越来越少的趋势。为了使粮食征购基数稳定下来,减少不合理的超购加价款支出,从1982年粮食年度起,国家在对粮食实行征购、销售、调拨包干的同时,对各地实行了粮食征购基数比例包干办法,一定三年不变。具体的办法是,国家参照各省、自治区、直辖市1979至1981年粮食年度的征购基数完成情况,确定一个必须完成的比例,作为中央财政同各地结算超购粮食加价款的依据。各地比包干多完成的粮食征购基数而结余的加价款,归地方支配使用;反之,各地比包干少完成的粮食征购基数而多开支的加价款,由地方自行负担。试行这种办法,取得了较好效果,缓和了各地自行调减征购基数、扩大加价范围、增加不合理加价款开支的矛盾。

但是,在实际执行中,这种办法还不能适应发展着的情况,出现了一些新的矛盾。主要是粮食征购基数畸轻畸重,农民所得的加价款收入高低悬殊;粮食征购基数逐年下降;有冒名顶替,串户交粮,套取超购加价款的现象;手续繁琐,漏洞较多,还加大了粮食部门的工作量。很显然,这种办法似有改革的必要。

我认为,目前根据农业生产的形势和客观要求,较好的办法是实行固定比例计价。即对农民向国家交售的粮食,剔除不属于加价范围的粮食后,将统购价收购的粮食和超购价收购的粮食定一个适当的比例,然后对超购的部分给予加价奖励。这种办法的好处是:

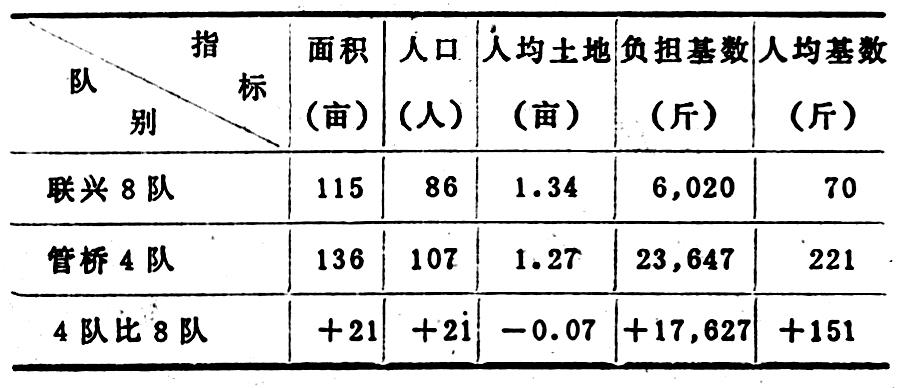

一、有利于调动商品粮地区农民的生产积极性。按现行超基数加价办法,原来一些老商品粮地区的征购基数较大,这部分农民很少得到超购加价款;而一些新商品粮地区,经过国家多年投资建设,农业生产条件得到了很大改善,粮食产量和商品率大幅度提高,但征购基数却较小,得到的超购加价款很多。这在一定程度上影响了老商品粮地区农民的积极性。这种现象不仅在省与省之间严重存在,在省内县与县之间以及在同一乡镇的各队之间也存在着。例如,湖北省松滋县大岩咀乡的两个生产队,自然条件基本一样,但粮食征购基数和人均所得加价款收入却悬殊很大,具体见下表:

从上表可以看出,管桥4队的人均征购基数比联兴8队人均征购基数多151斤,按中等小麦每斤加价0.08元计算,平均每人少得加价款收入12元。

实行比例加价后,无论农民向国家交售粮食的数量多少,都按比例负担一定的统购价粮,其余才能卖超购,农民所得加价款收入同交售粮食的数量成正比例。这样,就可避免农民所得加价款收入的苦乐不均,有利于调动商品粮地区农民的生产积极性。

二、有利于稳定国家财政负担。现行超基数加价办法,国家财政开支的加价款同粮食的收购量不是按同一速度增长,而是以累进的速度增长。因为粮食征购基数是一个固定不变的量,粮食收购量增加的部分全部加价收购。

实行比例加价以后,国家财政开支的加价款同粮食收购量可以同步增长,水涨船高。农民向国家多交售的粮食同样要按固定比例结算,而不是全部加价。因此可以相对减少加价款开支。

三、有利于简化粮食收购和结算手续。随着农业生产形式的变化,粮食收购和价款结算由生产队变成了千家万户,由原来每个生产队开一张收购结算单据变成每户开一张或几张;同时,每个农户的售粮卡片上不仅要划分不同品种和等级的粮食,而且还要划分粮食征购基数,手续十分繁琐,使粮食部门的工作量增加几倍以至几十倍。实行比例加价,农民交售的粮食,经过检验等级后,可以直接按固定比例计算超购数量和所得的加价款,边交边结,随交随结,手续简便易行,有利于缓和农民卖粮难的矛盾。

四、有利于堵塞加价款开支的漏洞。现行超基数加价办法,有的人将粮食交到已完成征购基数的农户名下,有的将一户或几户的粮食都以一家的名义交售,加大超购数。结果国家多支了超购加价款,并没有多得到粮食。实行比例加价,可以避免串户冒名顶替交粮等弊病,使国家支付的加价款真正用于奖励多交粮食的农户。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号