当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第21期 > 中国财政2018年第21期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第21期 > 中国财政2018年第21期文章 > 正文完善集体土地上房屋征收补偿标准确定机制的思考

时间:2019-10-23 作者:卓锴化丨施冀 福建省财政厅中国人民解放军73132部队

[大]

[中]

[小]

摘要:

随着城镇化、工业化步伐加快,越来越多集体土地上房屋被征收,征收补偿标准确定涉及国家、集体、农民三方利益,处理不好极易引发矛盾。因此,加快完善房屋征收补偿标准确定机制显得十分必要。

现有征收补偿标准的确定办法

当前,集体土地上房屋征收补偿标准确定办法多样,全国并没有严格的程序规定。

(一)标准制定主体不统一。《土地管理法》第47条第4款授权被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省(自治区、直辖市)规定。因此,对土地征收的规定转化为地方性法规、行政规章甚至规范性文件。在实践中,有的地方由人大制定,有的地方由政府或其组成部门制定,一些省的省级人大、政府又授权给各地 制定。

(二)房屋定性不明确。一些地方参照《国有土地上房屋征收与补偿条例》对集体土地上的房屋予以补偿。一些地方直接将其作为土地的附着物进行征收补偿。还有一些地方坚持宅基地的性质异地安排宅基地。

(三)补偿对象不同。在城镇化的浪潮下,许多农民进城务工,但在农村依然保留有宅基地及房屋。在这种情况下,一些地方按照户籍人口确定补偿对象,一些地方按照房屋权属关系确定补偿对象。

(四)程序规定不严格。一些地方...

随着城镇化、工业化步伐加快,越来越多集体土地上房屋被征收,征收补偿标准确定涉及国家、集体、农民三方利益,处理不好极易引发矛盾。因此,加快完善房屋征收补偿标准确定机制显得十分必要。

现有征收补偿标准的确定办法

当前,集体土地上房屋征收补偿标准确定办法多样,全国并没有严格的程序规定。

(一)标准制定主体不统一。《土地管理法》第47条第4款授权被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省(自治区、直辖市)规定。因此,对土地征收的规定转化为地方性法规、行政规章甚至规范性文件。在实践中,有的地方由人大制定,有的地方由政府或其组成部门制定,一些省的省级人大、政府又授权给各地 制定。

(二)房屋定性不明确。一些地方参照《国有土地上房屋征收与补偿条例》对集体土地上的房屋予以补偿。一些地方直接将其作为土地的附着物进行征收补偿。还有一些地方坚持宅基地的性质异地安排宅基地。

(三)补偿对象不同。在城镇化的浪潮下,许多农民进城务工,但在农村依然保留有宅基地及房屋。在这种情况下,一些地方按照户籍人口确定补偿对象,一些地方按照房屋权属关系确定补偿对象。

(四)程序规定不严格。一些地方政府重实体、轻程序,没有明确地让被征收对象参与有关补偿标准的确定。征收行政行为中必要的公告、通知、送达等程序缺失或者行为不规范。在集体土地征收的审批、公告、补偿登记及确定补偿方案、组织实施的几个环节中,行政机关始终处于主导地位,没有与被征收人开展明确、自愿的协商。

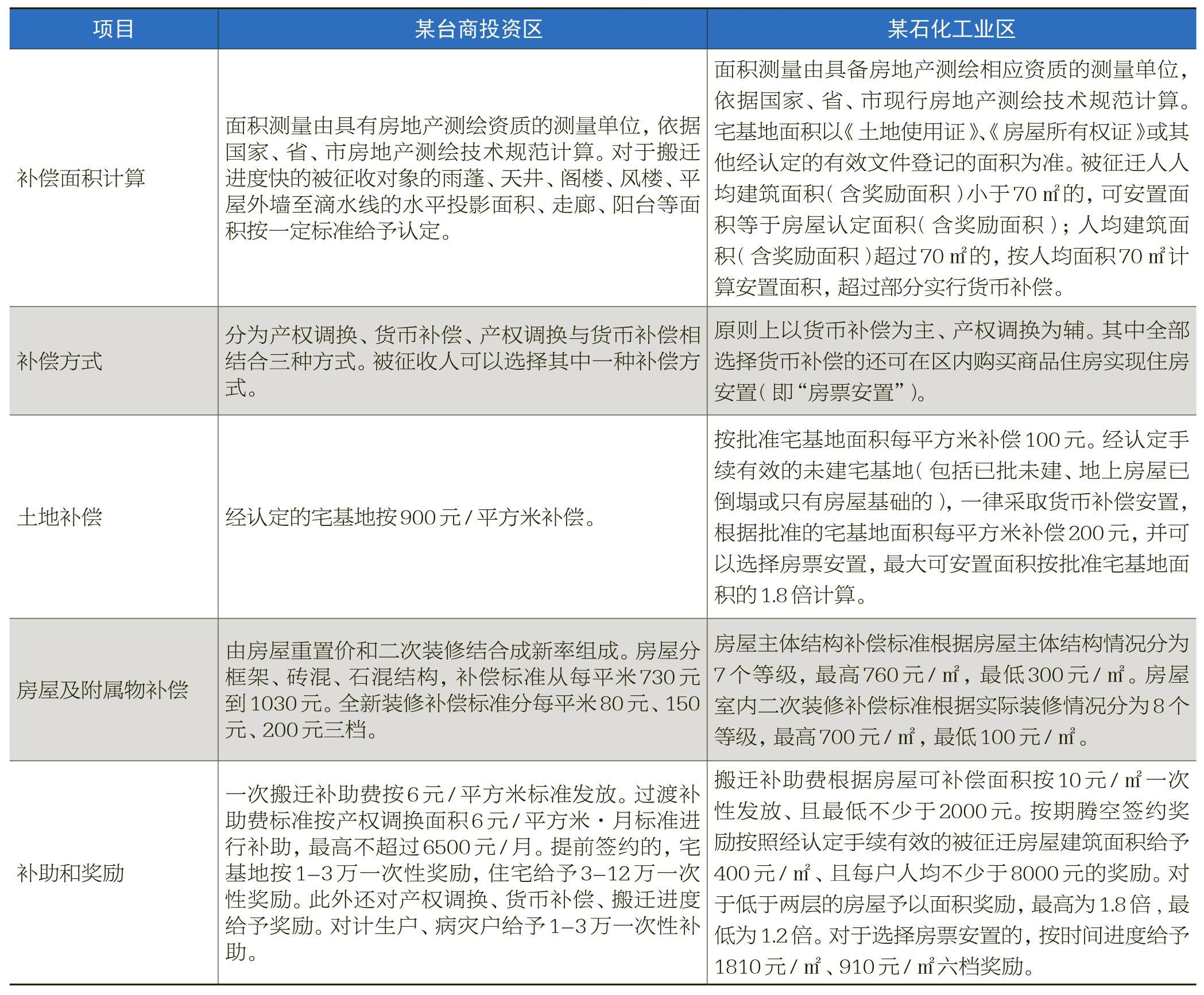

(五)补偿标准不一。由于各地经济发展水平不同,集体土地房屋征收补偿标准的确定随意性极大。有的以房屋经济价值为补偿依据,有的以保障农村居民住房需要为依据,有的还考虑了土地及增值因素。虽然各地补偿标准都包括土地补偿、房屋补偿、奖励等因素,但具体项目的权重不同,补偿方式也不同。以东部沿海某省同一设区市内相邻的台商投资区和经济区为例,可以形象地看出不同地区补偿标准的差异。

现行征收补偿标准确定办法的弊端

我国幅员辽阔,各地经济社会发展水平差距很大。将集体土地房屋征收补偿标准确定权限交由当地政府,有利于各地根据实际情况,因地制宜合理确定补偿标准,但确定程序缺失的弊端也十分明显。

(一)损害合法权益现象时有发生。个别行政机关为追求行政效率,未与被征收对象就补偿标准达成一致就采取简单粗暴的方式,如“以拆违代拆迁”“无主拆迁”“夜间突拆”“连带拆迁”等,侵犯了被征收人合法 权益。

(二)纵容部分违规行为。各地在实际操作中,往往将补偿标准确定与房屋面积、装修等直接挂钩,导致许多被征收对象在之前抢建、违建、突击装修。一些地方政府为加快征收进度甚至明文规定,对被征收对象搭建的没有实际使用功能的构筑物、装修也给予补偿。对漫天要价的行为屡屡让步,造成守规则吃亏、违规受益的局面,影响临近地区征收工作进度。

(三)征收社会成本高。由于缺乏科学权威规范的集体土地征收补偿标准确定程序,推高了征收社会成本。一些地方补偿标准调整随意,损害了政府公信力;一些地方因为对被征收对象无法达成一致意见,迟滞了项目推进进度,甚至酿成群体性事件。

完善征收补偿标准的确定机制的建议

(一)加快完善集体土地房屋征收补偿规定。适时修订完善《土地管理法》,对集体土地房屋征收补偿内容、程序做出规定。适时将《国有土地上房屋征收与补偿条例》修订为《房屋征收与补偿条例》,同等适用于国有土地和农村集体土地上的房屋,实现房屋征收主体、对象、内容、程序、标准城乡一体化。在中央层面出台明确的补偿规定之前,各省要落实《土地管理法》规定,在省级层面出台集体土地上的房屋征收补偿办法,对征收主体、对象、内容、程序做出统一规定后,再将具体标准确定权限下放各地。

(二)合理确定集体土地房屋征收补偿标准。一是准确定性房屋性质。准确区分房屋与土地附属物的差别,赋予集体土地上房屋所有人与国有土地上房屋所有人同等的财产权益。二是分类确定补偿对象。随着城镇化发展,不同区域的农村经济社会形态差异很大。郊区农村或者城中村已经纳入城市规划用地,村民的生活与市民没有太大差异,有的已经在城镇安家立业,早已不依赖集体土地及其房屋生活、生产。而远离城市的农村居民的生活形态可能大不相同。因此,非常有必要分类确定补偿对象。对于不依赖集体土地及其房屋生产、生活的居民应合理保障其财产权益;对于依赖集体土地及其房屋生产、生活的居民,在合理保障其财产权益的同时,还要考虑对其生活、生产补偿。三是合理确定补偿因素。由于集体土地上的房屋除了财产属性外,还具备保障生活、生产的功能,所以补偿机制要充分考虑不同功能因素合理确定。在财产补偿上,参照适用城市房屋的市场价格补偿机制,确立市场等价有偿原则,缩小农村与城市房屋补偿标准差距,逐步推动补偿结构方式的同质化。对于已纳入城市规划用地的集体土地房屋,要参照城市房屋价值补偿。在生产生活补偿上,对于进城落户的对象,应考虑其城镇化成本,给予适当的支持。对于置换宅基地安置的对象,应同时考虑土地承包权及其他生活生产资料的支持。

(三)规范程序规定。规范集体土地征收的审批、公告、补偿登记及确定补偿方案、组织实施的程序规定,让被征收对象真正参与补偿标准确定,尊重被征收对象意愿,调动被征收对象的主动性和积极性。

(四)拓宽补偿方式。补偿方式要综合考虑乡村振兴战略和城镇化要求,兼顾人民群众生产生活需要,因地制宜合理运用。考虑到国家正在实施乡村振兴战略,需要保留并发展一批乡村,建议有条件的地区积极推行异地集中安排宅基地。在城镇化的条件下,尽可能地为传承传统文化提供聚居条件,可考虑集中建设小区安置或购买商品房安置。充分考虑农村居民的多元化需求,保障进城人员的农村财产权益,应大力推广货币补偿方式。对于用于生产经营的集体土地,可探索采取股权或债券方式补偿,保障农村居民长久生活之计。

责任编辑 张敏

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号