当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第15期 > 中国财政2018年第15期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第15期 > 中国财政2018年第15期文章 > 正文一地生四金:河北滦平扶贫新模式

时间:2019-10-22 作者:本刊记者丨张敏 特约通讯员丨王晓辰 丁淑平

[大]

[中]

[小]

摘要:

农忙时在家种田,农闲时在外打工,在河北省滦平县的不少村镇,普通农民都是这样维持着生活,大屯镇路南营村的孙志国也是如此。“但几亩地的粮食卖不了多少钱,我们文化不高,一年打工攒下两三万,都供孩子上学了。最怕的就是家里有人生大病。”近年来,针对贫困户自我发展能力差、抵御市场风险弱等扶贫难题,河北省滦平县对症下药,精准施策,探索出“一地生四金”资产收益扶贫新模式,为贫困群众搭建起多渠道增收平台。受益于该模式,近两年孙志国家的收入实现了量的飞跃和质的改变。“去年我家流转的6亩地得租金7千多,我们两口子在园区打工挣7万多,扶贫资金入股分红1万多,脱贫之后日子越过越舒心。”

四金:租金+薪金+股金+现金

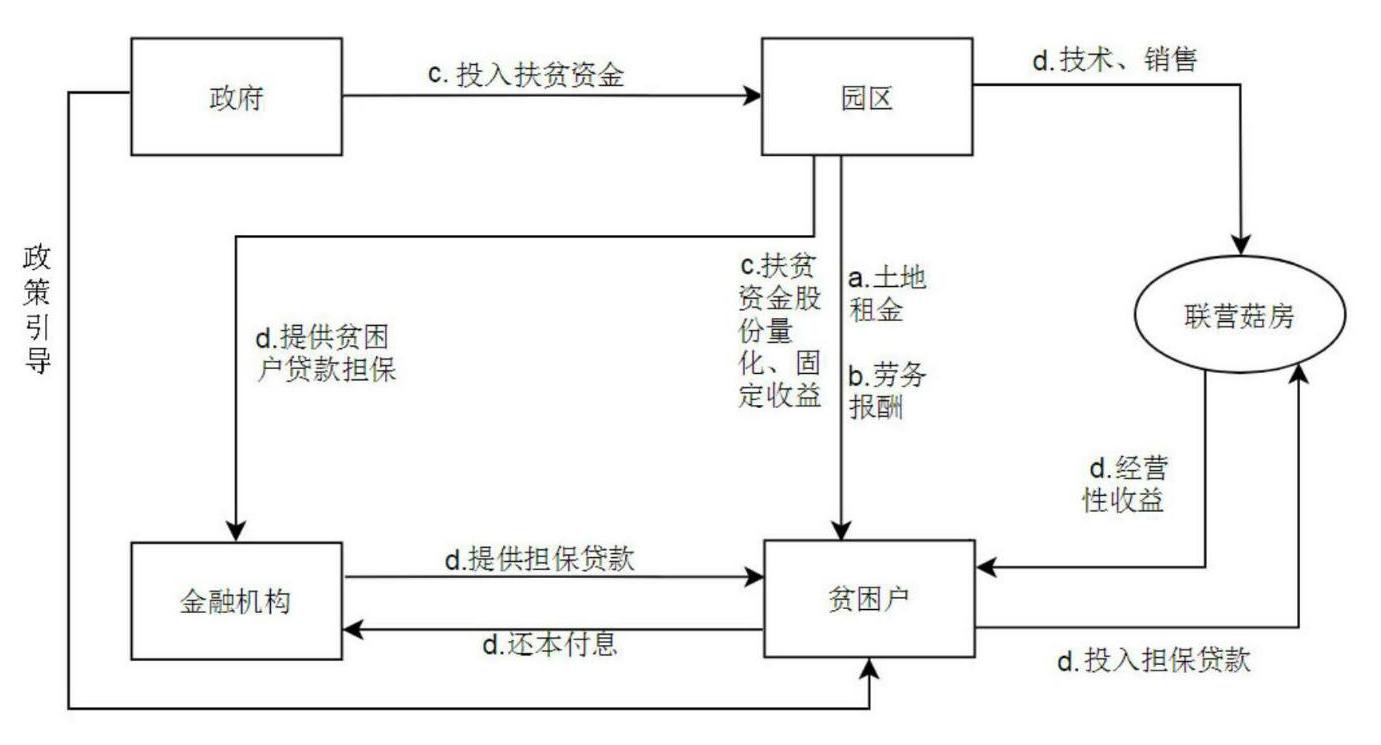

孙志国打工的兴春和农业园是当地高端农业园区样板,打造了集“养殖、种植、加工、采摘、农业观光、休闲旅游”于一体的生态循环农业产业链。滦平县以兴春和生态循环农业示范园为主体,通过流转贫困户土地、贫困户入园务工、扶贫资金入股、联营菇房四种方式,打造“园区+贫困户”利益共同体,创建资产收益精准扶贫模式。截至5月底,全县累计投入扶贫资金7262万元,联结46家企业及合作社,带动贫困户11994户。

流转土地收“...

农忙时在家种田,农闲时在外打工,在河北省滦平县的不少村镇,普通农民都是这样维持着生活,大屯镇路南营村的孙志国也是如此。“但几亩地的粮食卖不了多少钱,我们文化不高,一年打工攒下两三万,都供孩子上学了。最怕的就是家里有人生大病。”近年来,针对贫困户自我发展能力差、抵御市场风险弱等扶贫难题,河北省滦平县对症下药,精准施策,探索出“一地生四金”资产收益扶贫新模式,为贫困群众搭建起多渠道增收平台。受益于该模式,近两年孙志国家的收入实现了量的飞跃和质的改变。“去年我家流转的6亩地得租金7千多,我们两口子在园区打工挣7万多,扶贫资金入股分红1万多,脱贫之后日子越过越舒心。”

四金:租金+薪金+股金+现金

孙志国打工的兴春和农业园是当地高端农业园区样板,打造了集“养殖、种植、加工、采摘、农业观光、休闲旅游”于一体的生态循环农业产业链。滦平县以兴春和生态循环农业示范园为主体,通过流转贫困户土地、贫困户入园务工、扶贫资金入股、联营菇房四种方式,打造“园区+贫困户”利益共同体,创建资产收益精准扶贫模式。截至5月底,全县累计投入扶贫资金7262万元,联结46家企业及合作社,带动贫困户11994户。

流转土地收“租金”,是指园区与周边农民签订土地流转协议,农民将承包地成片集中流转给园区发展规模经营。“我们按照每亩土地产粮700公斤、每公斤1.64元计算,农民每亩每年获得租金1150元。这个价格和市场价格比肯定是高的。”兴春和农业园董事长郝玉芬说。目前,园区已流转周边农民土地1900亩,涉及2个贫困村293户贫困户,户均年获得土地流转收益3400元。

务工就业挣“薪金”,是指贫困群众在接受相关劳务技能培训后到园区务工。男工年均工资收入3 万元,女工年均工资收入2万元。路南营村的李国志今年60多岁,自2015年园区建立就在这里的养牛场上班,一年收入3万多元。“我这年纪也没法到大城市打工了,这几年在养牛场开车,不累人,离家近,吃住的开销也省下了。” 目前,共有512名贫困农民入园打工,占园区务工总数的80%以上。据郝玉芬介绍,园区扩建工程完成后,能吸纳800余名贫困劳动力。

扶贫资金入股分“股金”,主要采取“股份合作”,将扶贫资金作为贫困户股金打捆用于园区建设,每年按不低于入股扶贫资金10%的比例分红。目前已投入入股扶贫资金4146万元,共吸收7189户贫困户入股,年获得分红收益414.65万元。

联营菇房赚“现金”,是指园区与农户签订食用菌种植合作合同,农户贷款引入“微型菇房”,园区每年从贫困户经营收入中代为偿还本息,贫困户零风险,零投入。园区派技术人员进行全程跟踪指导,确保种植蘑菇质量达标,并统一回收对外销售。据估算,每个贫困户每年种植蘑菇4—5茬,除去还款还能挣3—6万元,不仅解决了贫困户生产管理难题,也降低了经营风险。

“四金”助“三农”

“一地生四金”资产收益精准扶贫模式帮助贫困群众获得多重收入,实现了真正意义上的脱贫致富,同时带动周边20余户农民发展农家院、民俗游、物流服务等第三产业,对周边地区经济发展产生积极影响。除兴春和农业示范园外,滦平县还积极培育京缘、久财农牧、绿康园等现代产业园区,并以此为驱动,增强贫困群众的“造血”功能,激发其致富增收的内生动力。

在贫困户脱贫与园区发展的共同促进下,滦平农村面貌也进一步改造升级。兴春和生态循环农业示范园与所在村大屯镇兴洲村、路南营村实行园区负责人、村干部交叉任职,兼职不兼薪。每月园区负责人、村两委围绕村园发展定期议事,统一思想,研究措施,村对园区“生产、生活、发展”三服务,园区对村“资金、文化、公益、支部”四帮扶。村园合作使园区绿色的环保理念、先进的发展理念和优秀的文化理念真正融入到农村群众生产、生活中,增强了农民的致富愿望,改善了农民的精神面貌。另外,园区通过开发集体闲置资源,增加了村集体收入,为美丽乡村建设成果保持提供了资金支持,实现了乡村面貌由内而外的提档升级。

财政支农方式的重要创新

脱贫攻坚是一项系统工程,要改变贫困落后的面貌,单靠加大政府资金投入是不够的。河北省“一地生四金”资产收益扶贫模式,将财政支农资金由无偿补助变成有偿投入,建立财政资金投入与贫困群众的利益联结机制,是财政支农资金供给和使用机制的重大创新,是推动精准扶贫、精准脱贫的一项重要举措。

为进一步规范、推广资产收益扶贫模式,今年年初,河北省财政厅联合省农业厅、扶贫开发办出台《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》,进一步明确了财政支农资金支持资产收益扶贫的资金范围,并在选择实施主体、明晰产权权益、合理确定收益分配、实施差异化扶持、加强风险防控、组织实施程序等方面提出具体要求,为各地利用财政支农资金开展资产收益扶贫工作提供遵循,为全省打赢精准脱贫攻坚战提供有力政策支撑。

其中,在产权权益方面,《意见》明确要积极发挥村集体和农民合作社的纽带作用,财政支农资金投入形成资产的所有权一般归村集体经济组织,经营权归实施主体。鼓励将资产以股份或份额形式量化给村集体组织经济,只将资产收益权明确到建档立卡贫困户。

《意见》在资产收益扶贫风险防控方面也做了细化规定。对于将财政支农资金通过贴息、担保、风险补偿等方式“放大”后再用于资产收益扶贫的项目,必须审慎研究运营风险,制定风险防范措施和应急预案,警惕高杠杆运营风险。作为资产运营方的实施主体对财政支农资金形成资产负有保值增值责任,享有依法经营的自主权,承担项目经营风险。一旦实施主体解散或破产清算,在按照有关法律规定清偿债务后,应优先保障建档立卡贫困户和村集体的权益。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号