当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文甜到心里的好日子——财政给力西藏农牧业发展

时间:2020-02-12 作者:本刊记者|★张蕊★

[大]

[中]

[小]

摘要:

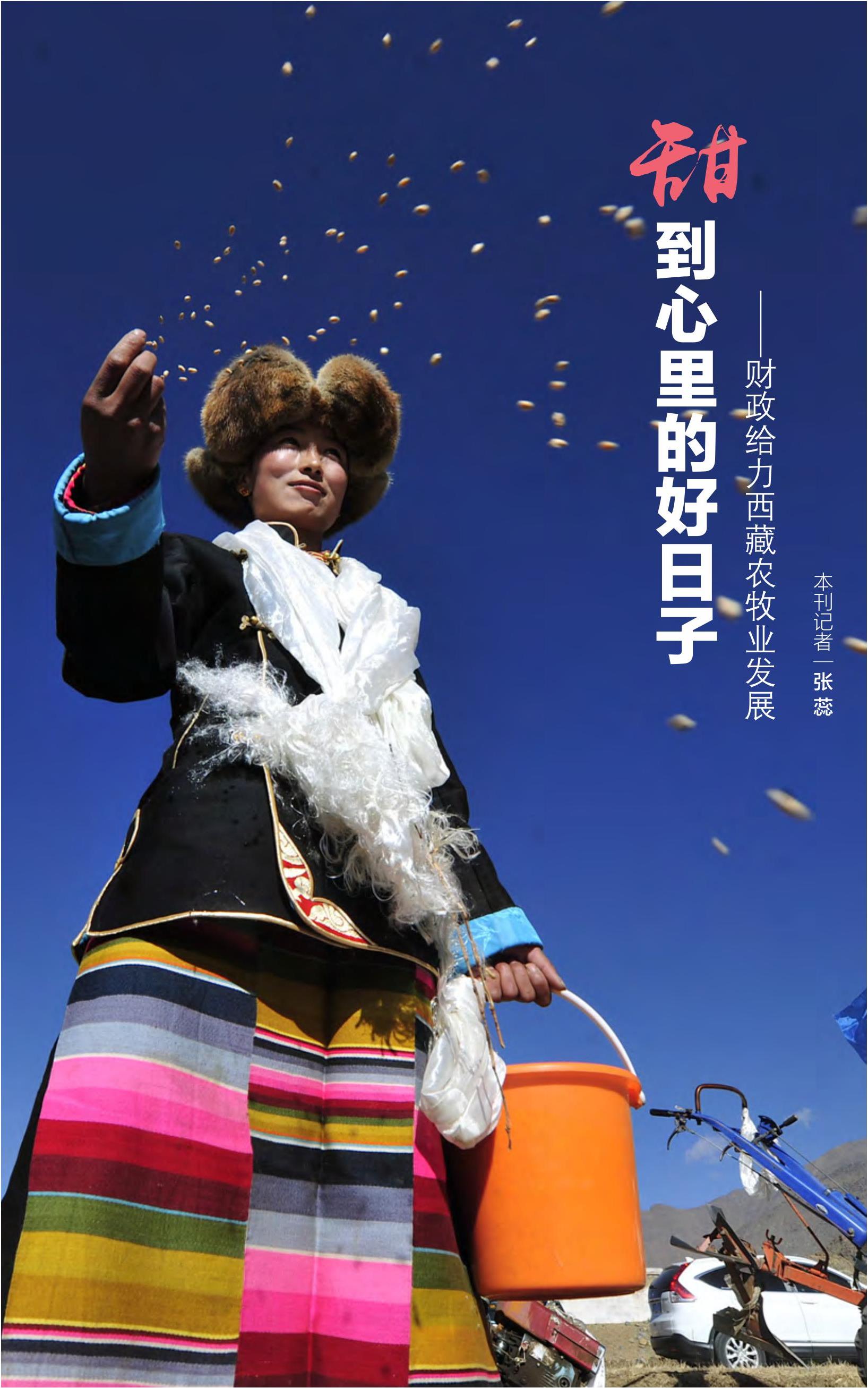

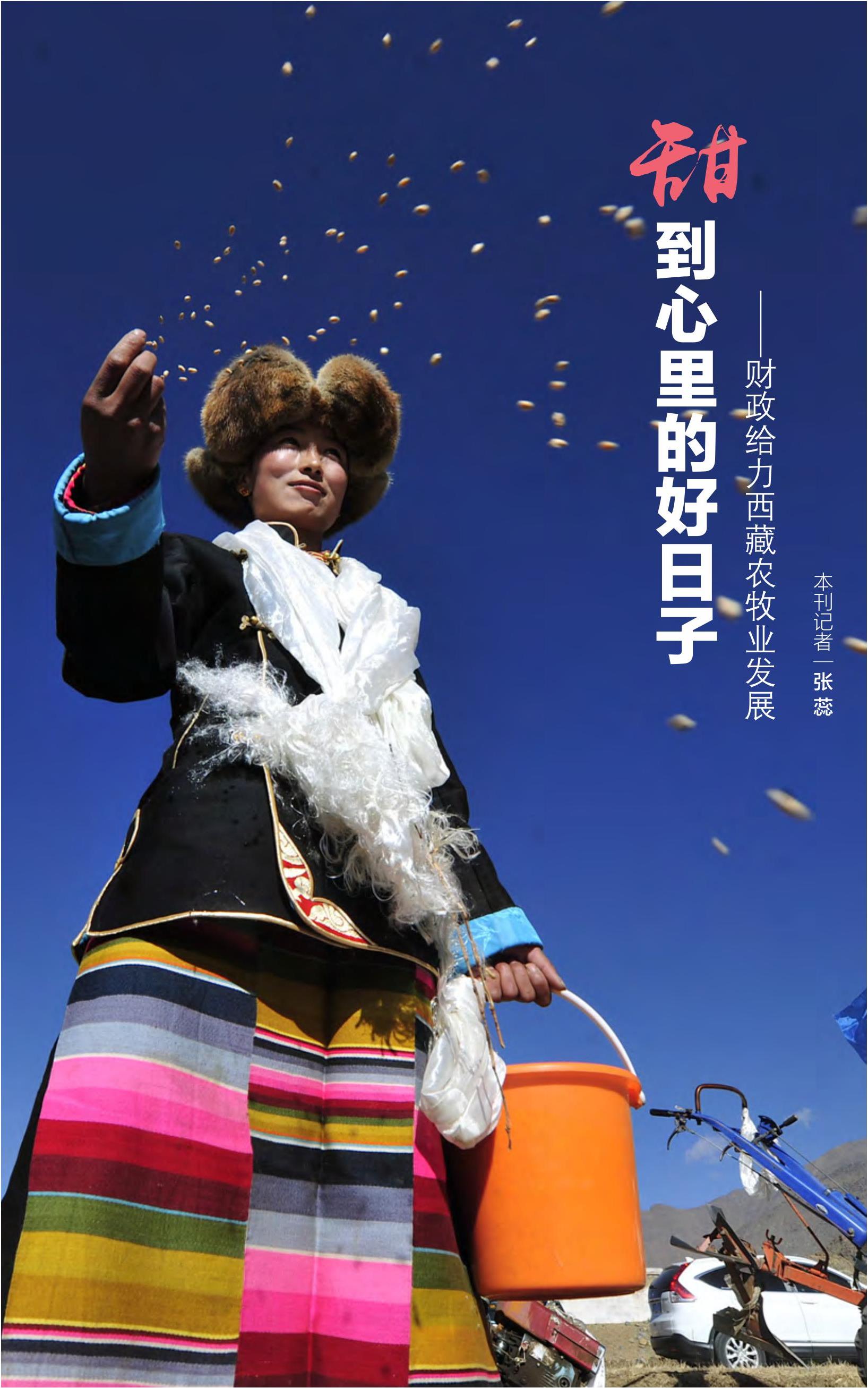

西藏是一个以农牧业经济为主导产业的地区,为帮助农牧民增产增收,自治区成立50年来,各级财政部门创新体制机制,不断提高管理服务保障能力,推动农牧业实现跨越式发展。现如今,广大农牧区一派“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新面貌,农牧民收入大幅提高,生活水平和生活质量也得到了极大改善,过上了“甜到心里的好日子”。

昔日农奴做主人农牧民生产积极性高涨

拉萨市当雄县68岁的牧民扎西达加和平解放前是“朗生”(农奴),6岁就开始给领主放羊,每天只能吃到两勺糌粑,住也是和牲畜一样在破牛棚里。“即使雪山变成酥油,也是被领主占有;就是河水变成牛奶,我们也喝不上一口;生命虽由父母所生,身体却为官家占有。”回想起童年时光,扎西老人说,这首悲怆的民歌也不足以表达人们对农奴制的悲愤。在旧西藏,占人口不到5%的农奴主,却占有西藏全部的土地、草场和绝大部分牲畜,而占人口95%的农奴和奴隶却没有土地和生产资料,遭受着异常残酷的剥削和压迫。

“如果没有党,我一辈子都是苦命的朗生。”随着西藏...

西藏是一个以农牧业经济为主导产业的地区,为帮助农牧民增产增收,自治区成立50年来,各级财政部门创新体制机制,不断提高管理服务保障能力,推动农牧业实现跨越式发展。现如今,广大农牧区一派“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新面貌,农牧民收入大幅提高,生活水平和生活质量也得到了极大改善,过上了“甜到心里的好日子”。

昔日农奴做主人农牧民生产积极性高涨

拉萨市当雄县68岁的牧民扎西达加和平解放前是“朗生”(农奴),6岁就开始给领主放羊,每天只能吃到两勺糌粑,住也是和牲畜一样在破牛棚里。“即使雪山变成酥油,也是被领主占有;就是河水变成牛奶,我们也喝不上一口;生命虽由父母所生,身体却为官家占有。”回想起童年时光,扎西老人说,这首悲怆的民歌也不足以表达人们对农奴制的悲愤。在旧西藏,占人口不到5%的农奴主,却占有西藏全部的土地、草场和绝大部分牲畜,而占人口95%的农奴和奴隶却没有土地和生产资料,遭受着异常残酷的剥削和压迫。

“如果没有党,我一辈子都是苦命的朗生。”随着西藏和平解放、民主改革和自治区成立,扎西达加分到了土地、房子和牛羊,过上了好日子,2010年又承包了草场。今年一共养了10头牦牛和45只羊。现如今每天的生活就是在念青唐古拉山脚下、纳木错湖畔放牧,看着自家的草场水草丰美、自家的牛羊成群,扎西达加说自己的这一生是从地狱到了天堂。

党中央、国务院为加快西藏发展,先后召开了六次西藏工作座谈会,制定了一系列支持西藏发展的政策措施,对西藏农牧业和农牧区给予了重大倾斜。1980年,西藏在全国率先免征农牧业税;1984年,制定出台了以“两个长期不变”为核心的农牧区各项基本政策;2005年,在已有“两个长期不变”政策的基础上,又确立了“草场公有、承包到户、自主经营、长期不变”的政策。特别是中央第五次西藏工作座谈会把“三农”工作放在了重中之重,制定出台了一系列更加直接、更加有力、更加有效扶持发展的措施,要求继续落实完善草场承包经营责任制。截至2014年底,全区共在70个县落实和完善了草场承包经营责任制,覆盖农牧户42.8万户、农牧民219.36万人,承包到户(联户)草场面积达10亿亩,占可利用草原面积的98%以上。草场承包责任制的深入落实,进一步明确了草场使用的责、权、利和管、护、用、建,调动了农牧民保护、建设和合理利用草原的积极性,使农牧民拥有了生产资料,成为了主人。

昔日贫地变绿洲农牧业生产条件改善

西藏山南地区乃东县昌珠乡雍布拉康脚下,有块面积约2亩的田地,是具有2100多年历史的“西藏第一块农田”,这里的农作物是雪域高原农产品的起源。

“虽然这是西藏农耕文明的起源,但以前庄稼收成主要‘靠天吃饭’,产量并不高,中低产田改造后不仅收成提高了,还很方便机械耕作,节省了人力。”昌珠乡农民丹巴格桑一边介绍,一边指引着记者登上雍布拉康山顶,目睹“西藏第一块农田”到如今“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的高产田片区的蜕变。

这种蜕变得益于国家和自治区对农牧业基础设施投入的逐年加大,1965年农牧业基础设施投入仅为139万元,而2014年投入达52.31亿元,比1965年增长3763倍,年均增长18.3%,先后实施了农田水利基础设施建设、农业综合开发、现代农业生产、农牧业科技推广体系和防抗灾体系建设、农村综合能源建设、农产品质量监督体系建设等重点工程。农业基础设施项目建设力度的加大,改善了农业生产条件,增强了农业可持续发展能力,在农牧民增产增收中发挥了重大作用。2014年,西藏全区粮食播种面积达249万亩,粮食产量达97.97万吨,连续15年保持在90万吨以上,粮食总产量比1965年增长了5.3倍。蔬菜总产量达85.26万吨,比有记载的1985年增长11.2倍,主要城镇蔬菜自给率达80%以上,油菜总产量达6.34万吨,比1965年增长10.8倍。

与此同时,畜牧业生产也得到了稳步发展。自治区成立以来,各级财政部门加大投入力度,在草原牧区广泛开展草场保护和建设,狠抓防抗灾基地、牲畜温饱工程、畜产品基地建设,切实加大了牲畜出栏力度;在农区和半农半牧区实施农牧结合,大力推行畜种改良、人工种草、牲畜短期异地育肥、秸秆微贮养畜等工作;在城镇郊区,大力发展奶牛业、养猪业和养禽业,推行适度规模经营和专业化生产,使畜牧业整体素质和效益得到有效提高。到2014年,西藏全区牲畜年末存栏1861万头(只、匹),全区肉、奶产量分别达28.62万吨和34.06万吨,比有统计记载的1978年分别增长6.2倍和3.5倍;人均占有肉奶达89.6公斤和121.8公斤;全区牲畜出栏率达35%,比有统计记载的1978年提高近21个百分点、成畜死亡率下降10个百分点;家禽及其产品自给率明显提高。

昔日单一变多元农牧业特色产业迅速发展

位于拉萨市曲水县才纳乡才纳村的净土健康产业示范区是国家级的农村改革试验区和现代农业示范区,无论是在从贡嘎机场到拉萨市区的汽车上,还是在从拉萨到日喀则的火车上,远远地就能看见示范区的牌子醒目地伫立在远山白云间。“竖起的牌子也代表我们发展特色产业,推动传统农业向现代农业转型的理念和决心。”示范区管委会副主任罗兴寿这样说。

2012年,净土健康产业示范区挂牌成立,曲水县本级财政投入资金用于土地流转,并出资聘请农业技术专家,指导种植附加值较高的雪桃、玛咖、牛蒡、食用玫瑰、油用牡丹等。2014年,在前期试点经验的基础上,扩大基地规模,目前已占地2000余亩,试验示范种植品种20余个。当地农牧民不仅可以获得流转土地的租金收入、到基地务工的工资收入等,还可以加入专业合作社,通过“基地+合作社+农户”、“基地+企业+农户”的订单式农业运营模式,种植高附加值的农产品,获得超额收益。按照发展规划,下一步曲水县还将建设包括高标准智能温室、玛咖加工厂、辅酶Q10加工厂、育种育苗服务中心、球根花卉种球繁育中心以及现代农业试验观光区,使其成为集中引进新品种试种推广的先行区、农牧民科技培训实践一体化的服务中心和产、加、销、购、娱为一体的休闲旅游体验观光带。

曲水县净土健康产业示范区只是西藏农牧业特色产业发展的一个缩影。面对新时期农牧业发展形势,西藏把发展特色农牧业作为调整农牧区产业结构、增加农牧民收入和建设社会主义新农村的切入点,提出了“优势区域、优势产业、优势资源、优先发展”的工作思路和“区域集中、规模做大、质量提升、效益提高”的工作要求。各级财政部门设立专项扶持资金,支持西藏特色农牧业区域化布局、专业化生产、产业化开发、规模化经营。从2004年自治区设立农牧业特色产业专项资金以来,已累计投入资金近26亿元,先后在全区7地(市)、74个县(区)安排实施了特色种植、养殖、设施农业、生物资源开发和畜禽水产良种繁育486个建设项目,带动和辐射农牧业人口120余万人,形成了藏东北牦牛、藏西北绒山羊、藏中奶牛、藏中北绵羊、藏中优质粮油、城郊无公害蔬菜、藏中藏东藏猪藏鸡等7个产业带。同时,2004年以来,各级财政部门累计投入资金5.5亿元,支持农业产业化龙头企业和农牧民专业合作组织发展。截至2014年底,全区已形成了农畜产品专业合作型、股份合作型和中介组织与能力带动型等各类专业合作经济组织2937家,入社农户达11.6万户,其中,仅自治区级龙头企业2014年产值就达20亿元,比2005年增长110%,完成订单金额达2.5亿元,辐射农牧户4万余户。特色产业加政府引导和项目扶持的农牧业生产经营机制,成为西藏农牧民增收和农牧业发展的新引擎。

昔日温饱变小康农牧民生活水平显著提高

走进山南地区贡嘎县吉雄镇德吉新村达瓦次仁的家,客厅里的一整套藏式家具格外引人注目。玲珑剔透的桌角雕刻着彩绘珠宝、明快色彩的藏柜上浮现出吉祥八宝、缠绕着金丝玉锦的橱窗里散发出幸福吉祥的气氛……和许多普通藏族家庭一样,具有浓郁民族风情的藏式家具是家中必不可少的家居品。“这些都是我小儿子做的。”达瓦次仁自豪地介绍道。达瓦次仁有两个儿子,都做了手艺人,大儿子编织氆氇,小儿子做藏式家具。达瓦次仁说他支持儿子,并鼓励他们一定要用心做好,因为这些也是藏民族文化的一部分。“手艺人收入不错,每年都能有六、七万元的收入,尤其参加了培训班后,知识更全面了,手艺更细致了,来找儿子做家具和氆氇的更多了。”

达瓦次仁说的“培训班”是为了促进农村富余劳动力转移、增加农牧民收入而举办的“农村富余劳动力转移就业培训”。类似的还有“绿色证书”、“新型农民科技”、“新型农民创业培植”、“农业远程教育”等,不仅培训氆氇、唐卡、藏式家具等传统工艺,也培训科学种植、科学养殖、汽车驾驶维修等实用技能。各级财政部门每年投入大量资金,对参训农牧民进行补助,目的是培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农牧民,提高农牧民运用科技发展生产的能力,使大批农牧民向科技能人、经纪人、企业家转化。

除了对农牧民技能培训和转移就业的扶持,各级财政部门把大量精力投入到扶贫开发和强农富农惠农政策的落实上,目前已经基本形成有保障、有渠道、有空间的农牧民收入保障增长机制,帮助农牧民实现从贫困到温饱、从温饱到小康的逐步跨越。自治区成立50年来,全区财政支农累计投入1037.46亿元,占同期财政总支出的27.6%。自1981年中央财政设立支援不发达地区发展资金以来,截止到2014年,中央和自治区累计投入财政专项扶贫资金108.1亿元,年均增幅达15.2%,扶贫标准不断提高,扶持范围不断扩大,贫困人口不断减少。截止到2014年底,全区低收入贫困人口69万人,占全区农牧民人口的比例下降到28.75%。同时,设立了粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、化肥补贴、农机补贴、天然林保护、退耕还林、退牧还草、草原生态保护补助奖励、森林生态效益补偿、农业保险等专项补贴及补偿机制80余项,2014年各级财政对农牧民群众的直接和间接补贴达到人均3629元。各项增收措施的实行取得了显著的成效,2014年西藏全区居民人均可支配收入达到10730元,农村居民人均可支配收入7359元,连续12年实现了两位数增长。随着收入的提高,农牧民的生活也得到了极大的改善,饮食更营养健康,居住更安全舒适,出行更方便快捷。“真是过上了甜到心里的好日子啊。”达瓦次仁说。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号