当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文雪域高原 文化明珠——财政保障西藏文化事业发展传承

时间:2020-02-12 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

西藏自治区财政厅

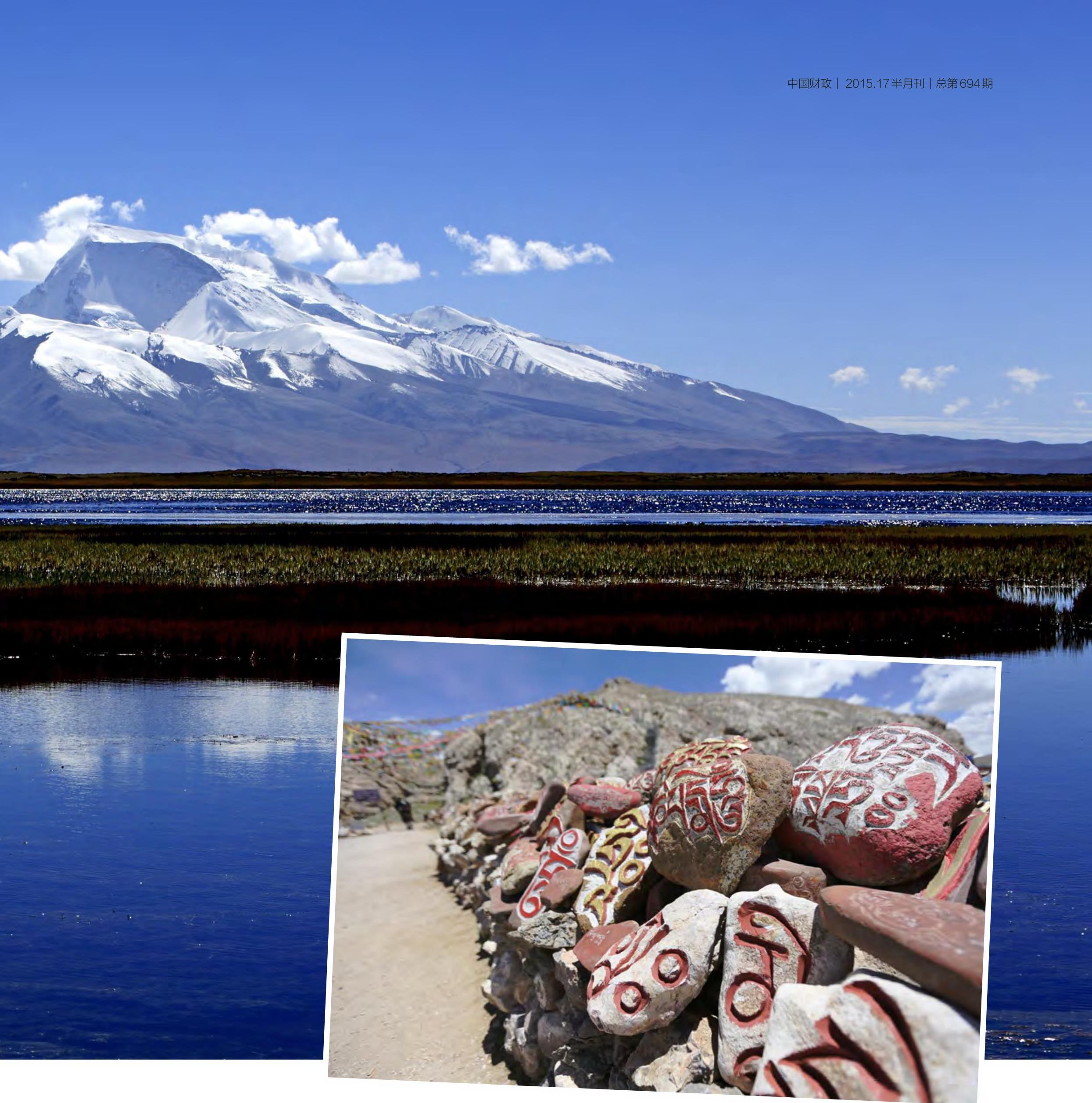

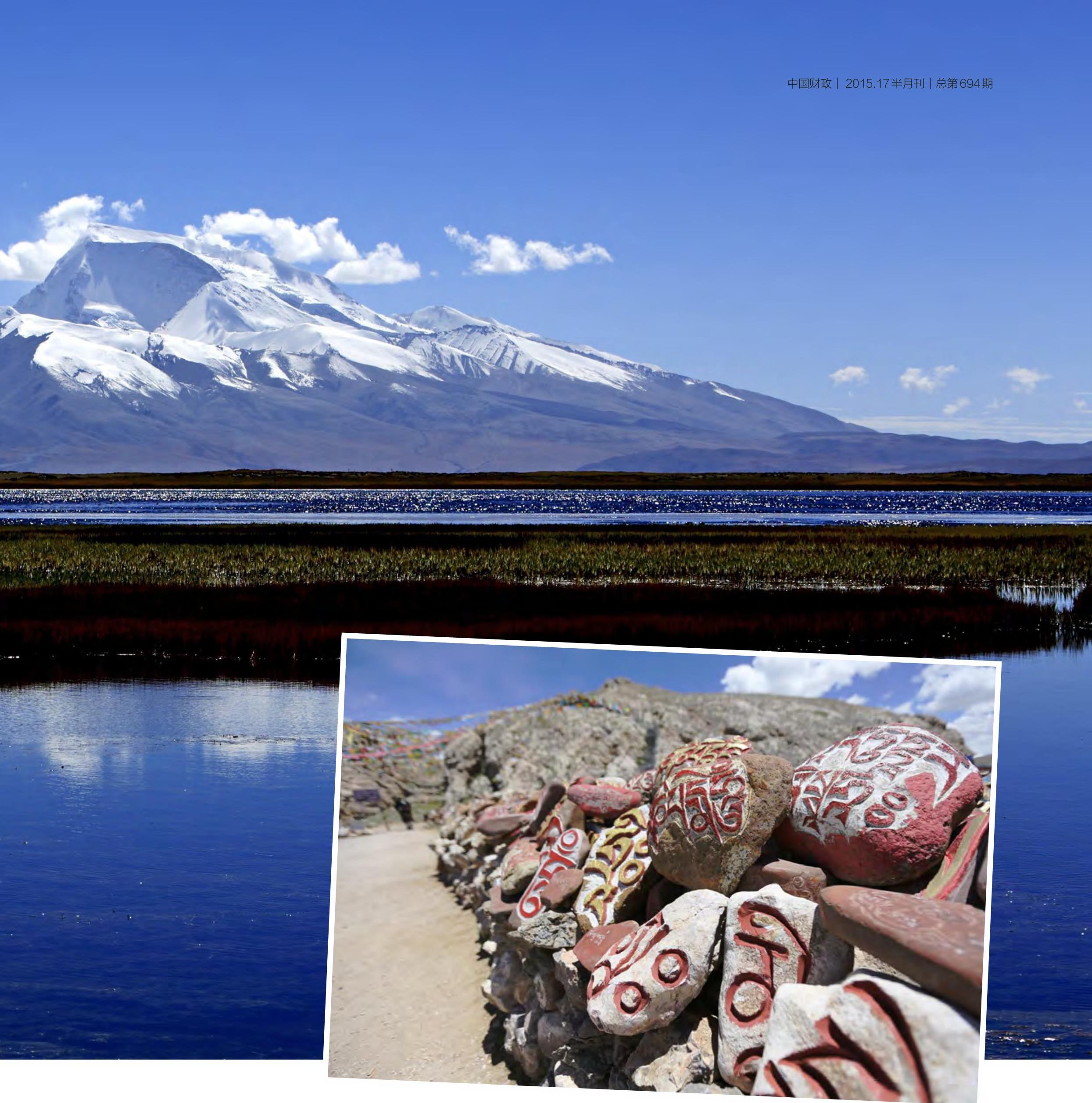

千山之巅、万水之源,这里有壮观的山川河流,这里有多彩的民族文化,这里有虔诚的宗教信仰,这里有朴实的藏族人民。在漫长的历史进程中,在同各民族的文化交流、融合中,西藏——这片神奇的土地,世代繁衍生息在这片土地上的人民,面对独特的自然条件和艰苦的生存环境,表现出顽强的生命力和对美好生活的不懈追求,创造了内容丰富、特色鲜明、形态多样的民族文化。西藏文化成为中华文化宝库中的一颗璀璨明珠,成为世界文化的宝贵财富。

半个世纪以来,特别是改革开放以来,党和政府高度重视西藏文化的保护和发展,在推动和促进西藏经济发展的同时,不断加大财力和物力的投入,藏族优秀文化得以保护和传承,群众文化生活丰富多彩,文化交流不断加强,西藏文化事业呈现出一派欣欣向荣、蓬勃发展的祥和美景。

民族优秀文化得到有效保护和发展

五十年来,国家对西藏民族文化遗产进行了系统的、大规模的普查、搜集、采录、整理、研究和出版工作。自治区及各地(市)成立了专门的民族文化遗产抢救、整理和研究机构,展开了...

西藏自治区财政厅

千山之巅、万水之源,这里有壮观的山川河流,这里有多彩的民族文化,这里有虔诚的宗教信仰,这里有朴实的藏族人民。在漫长的历史进程中,在同各民族的文化交流、融合中,西藏——这片神奇的土地,世代繁衍生息在这片土地上的人民,面对独特的自然条件和艰苦的生存环境,表现出顽强的生命力和对美好生活的不懈追求,创造了内容丰富、特色鲜明、形态多样的民族文化。西藏文化成为中华文化宝库中的一颗璀璨明珠,成为世界文化的宝贵财富。

半个世纪以来,特别是改革开放以来,党和政府高度重视西藏文化的保护和发展,在推动和促进西藏经济发展的同时,不断加大财力和物力的投入,藏族优秀文化得以保护和传承,群众文化生活丰富多彩,文化交流不断加强,西藏文化事业呈现出一派欣欣向荣、蓬勃发展的祥和美景。

民族优秀文化得到有效保护和发展

五十年来,国家对西藏民族文化遗产进行了系统的、大规模的普查、搜集、采录、整理、研究和出版工作。自治区及各地(市)成立了专门的民族文化遗产抢救、整理和研究机构,展开了历史上规模空前的抢救行动,先后派出几十个工作组深入全区城镇、乡村进行全面调查和采录,搜集整理了藏汉文资料3000多万字,录制了大量的音像视频资料,拍摄图片上万幅,发表有关藏民族传统文化的学术论文1000多篇,出版了《中国戏曲志·西藏卷》、《中国民族民间舞蹈集成·西藏卷》等十大文艺集成志书,发行民族文艺研究专著30多部,西藏优秀传统文化得到前所未有的发扬光大。据不完全统计,50年来,国家用于保护西藏优秀传统文化的资金投入达十几亿元。

上世纪90年代以来,非物质文化遗产的保护工作在更大的范围和更深的层次上展开。2005年以来,国家和自治区先后投入近三亿元,专项扶持西藏非物质文化保护工作,投入的力度不断加大。先后命名昌都芒康县等19个自治区级“民间艺术之乡”、2个自治区级“特色艺术之乡”和5个国家级“民间艺术之乡”、2个国家级“特色艺术之乡”、1个国家级民族民间文化保护工程试点单位。截至目前,西藏有非物质文化遗产项目近800个,传统戏剧演出机构80多个,传承人1177名。其中,藏戏和《格萨尔》史诗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,藏族唐卡、藏族造纸技艺等75个项目被列入国家级非物质文化遗产代表作名录,68名传承人被认定为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,323个项目和227名传承人入选自治区级名录,158部珍贵古籍入选国家珍贵古籍名录。

世界著名的《格萨尔王传》是中国乃至世界文学宝库中的珍品。它是藏族人民集体创作的一部伟大的英雄史诗,历史悠久、结构宏伟、气势磅礴。它是世界上唯一的活史诗,是研究古代藏族社会的一部百科全书,被誉为“东方的荷马史诗”。为了保护这一文化瑰宝,国家先后组织了数百人的学术考察和科学研究队伍。自治区于1979年成立了抢救、整理《格萨尔王传》的专门机构,进行全面搜集、采录、整理、研究和出版工作。《格萨尔王传》的整理和研究一直是国家哲学社会科学重点项目和中国社会科学院重点项目,这一跨世纪的文化建设工程,整理规模之大、参与人数之多、成就之显著、涉及面之宽、影响之广,在藏族文化史上是空前的,使这一长期零散传唱的口头文学变成了一部系统完整的文学巨著。我国在《格萨尔王传》保护研究上取得的丰硕成果不仅在国内受到关注,也引起了国际学术界的瞩目,藏文《格萨尔王传》已流传到世界许多国家和地区,出版了20多部汉译本,并译成了英、法、德、俄、日等多国文字。

文化艺术产业大发展大繁荣

为推动自治区文化大发展大繁荣,自治区财政制定出台了《西藏自治区文化产业发展专项资金管理办法》、《西藏自治区文艺创作扶持与奖励专项资金管理办法》,并安排文化产业专项资金、文艺创作与扶持奖励资金,积极实施重大文化产业项目带动战略,设立并逐步提高文化产业发展专项资金、文艺创作扶持与奖励专项资金标准,促进自治区文化产业大发展大繁荣。

文化产业作为新兴的朝阳产业,近几年在国家产业政策的引导和文化体制改革的推动下,经各方面共同努力,西藏文化产业历经培育、建设和发展,呈现出多渠道、多元化投资、多种所有制齐头并进、相互促动、蓬勃发展的态势,初步形成了多门类、多层次的发展格局。文化经营的品种、项目、上缴税额逐年增递。到2014年底,全区从事文化产业发展的企业和单位已发展到3000多家,从业人员超过2万人,涉及歌舞演艺、旅游工艺品、艺术广告装潢、画廊、度假村、休闲林卡(藏语,汉语译为园林)等近20种门类。已命名国家级文化产业示范基地1个,自治区级文化产业示范基地8个,涌现出一批龙头文化产业企业和文化产业先进集体、先进单位。全区文艺创作与文化产业欣欣向荣,蓬勃发展,先后推出了大型实景剧《文成公主》,大型原生态歌舞诗《幸福在路上》、《雅鲁藏布情》,新编藏戏《朵雄的春天》、《飞旋踏春》、《金色家园》,大型民族歌舞《天上西藏》、《魅力西藏》、《喜马拉雅》,话剧《扎西岗》、《解放,解放!》等一批思想深刻、艺术精湛、人民群众喜闻乐见的优秀文艺作品及文化产业项目,成为繁荣社会主义文化,满足广大人民群众多样化、多层次精神文化需求的重要渠道。实施了“百幅唐卡”创作工程,使这一优秀传统文化进一步得到传承、创新与发展。

50年来,西藏文化艺术工作者共创作和演出了近600个具有浓郁民族风格和强烈时代气息的文艺作品,其中获全国性奖50多项,自治区奖近300项,国际奖1项。全区10个专业艺术表演团体近5年来共演出3000多场次,观众达500多万人次,其中,送戏下乡演出达2000场,观众300万人次。

改善文化设施建设,丰富群众文化生活

改善基层文化设施条件,保障群众文化权益,是西藏文化工作一直努力的方向。自治区已初步建成了以各地(市)群众艺术馆为龙头,以县(区)综合文化活动中心为纽带,以乡(镇)综合文化站、村文化室为基础的基层文化服务网络格局。近年来,西藏财政不断加大文化投入力度,提高各类补助标准,全区文化体育与传媒支出逐年提高。县级综合文化活动中心和乡镇文化站全部建成,文化信息资源共享工程建设有序推进。全面加强了基层文化设施建设,建成了一批地(市)图书馆和群艺馆、县(区)综合文化活动中心、乡(镇)综合文化站等在内的公共文化设施。近年来,国家和自治区先后投入3.4亿元,专项用于自治区基层文化设施建设、设备配置、队伍建设和活动建设。从2011年起,全区图书馆、群艺馆和县(区)综合文化活动中心、乡(镇)综合文化站全面免费开放,区、地、县、乡所有公共文化设施实现全面免费开放,是继西藏博物馆实施免费开放后,自治区在公共文化服务方面的又一项重要举措。对提高各族群众的科学文化素质,对广大群众共享文化建设发展成果,都具有重要意义。同时,加大了对这些文化设施的财政补助力度,地(市)级的公共图书馆、群艺馆免费开放补助标准为50万元、县(区)综合文化活动中心、乡(镇)综合文化站补助标准分别为20万元、5万元,2015年全区各级财政共安排免费开放资金5440万元。

1995年以来,全区先后实施了创建文化先进县、万里边疆文化长廊建设和少儿文艺蒲公英计划、知识工程、文化信息资源共享工程和非物质文化遗产保护工程等一批国家级重点文化建设工程,有力地推动了社会文化建设,保障了群众文化权益,丰富了群众文化生活。特别是近年来,一批批传统民族文化节庆的发展和创新,日益成为地域性民族文化品牌,极大地带动了群众文化的开展。如拉萨雪顿节、日喀则珠峰文化艺术节、山南雅砻艺术节、林芝杜鹃花艺术节、昌都康巴艺术节、阿里象雄文化艺术节、那曲恰青赛马会等。近年来,自治区还组织举办了“全区民间艺术团文艺调演”、“全区老年文艺调演”、“全区少儿文艺调演”等全区性、示范性、常态化的大型群众文化活动,有力带动了群众文艺创作和演出。充分利用各类文化设施和文化队伍,有效带动了乡村、社区、校园、企业文化事业的快速、健康发展。

对于常年活跃在农牧区基层,以群众喜闻乐见的文艺形式,源源不断地给农牧民群众送去精神食粮,深受群众喜爱的民间艺术团,自治区不断加大投入力度,目前每年每团予以20万元的补助,极大地调动了文艺团体下乡演出的积极性。目前,全区县级民间艺术团的数量达到75个,实现了自治区文化发展“十二五”规划中确定的74个县(区)均有民间艺术团的目标。全区县民间艺术团每年下乡演出近1200余场次,观众近150万人次。

加大重点文物保护力度

西藏是全国文物大省(区)之一,有着数量众多、独具特色的文物资源,目前已发现各类文物点4283处,其中国家级重点文物保护单位35处,自治区级文物保护单位224处,地(市)、县(区)级文物保护单位484处。50年来,自治区文物工作认真贯彻落实“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的方针,按照“抓重点、顾全局、打基础、促发展”的工作思路,强化措施,严格管理,确保文物事业健康发展。国家高度重视西藏文物保护工作,从政策、人才、资金、技术等方面给予大力支持,西藏的文物管理机构逐步健全,文物保护队伍不断壮大,文物保护体系渐趋完善,文物研究和保护的能力不断提高。西藏自治区颁布了《文物保护条例》、《寺庙文物管理暂行条例》、《文物单位消防安全管理办法》、《流散文物管理暂行规定》、《布达拉宫保护管理办法》等十几个法规,使文物保护工作走上了法制化、规范化轨道。

截至2014年底,全区先后进行了三次大规模的文物普查工作,全面掌握了现存的各类文物古迹和遗址的分布、数量和保存状况。投资3亿多元修复开放了1400多座寺庙,对扎什伦布寺、桑耶寺、大昭寺、江孜宗山抗英遗址等古建筑、古遗址进行了重点维修保护。1989—1994年,国家拨出5500万元和大量黄金白银等珍贵物资对布达拉宫进行了大规模维修。2001年,中央第四次西藏工作座谈会又确定投资3.3亿元,实施了布达拉宫(第二期)、罗布林卡、萨迦寺“三大重点文物保护维修工程”。“十一五”期间,国家又投入5.7亿元,对西藏22处文物保护单位进行全面维修保护。“十五”到“十二五”期间,自治区财政安排落实国家文物保护专项资金287573万元,用于重点文物建筑维修、安全防护、文物征集、考古等项目,使自治区文物古建筑得到了有效的保护。

不断扩大新闻广电覆盖面

在中央财政的大力支持下,自治区广电事业取得了长足的发展。截至2014年底,自治区广播电视人口综合覆盖率分别达到了94.78%和95.91%。一是实施完成了全区13.45万户农牧民家庭和基层干部广播电视户户通。其中,2734个自然村“盲村”,5.05万户农牧民家庭通广播电视。另外,通过西藏专项资金实施完成了8.4万户广播电视盲点覆盖(包括50542户西藏自治区乡镇、机关、学校、派出所等广播电视盲点以及“十二五”期间新通电自然村33408户农牧民)建设。实现了全区1700多座寺庙广播电视全覆盖。二是落实农村电影公益放映场次补贴。按照每场200元的补贴标准,西部地区由中央财政补贴80%、地方财政补贴20%,每年自治区放映场次约13万,超额完成放映任务。三是落实中央补助地方少数民族文化建设资金。切实保障广播电视村村通站点有效运行和广播电视走出去工程顺利实施以及加强少数民族语言广播影视节目译制等工作。四是推动县级数字影院建设。在落实中央财政补贴每个影院80万元、共5440万元的基础上,采取自治区、地(市)、县各一点的方式,全面推动自治区县级数字影院建设。五是推进全区县级有线电视数字化项目建设。在实现自治区各地(市)有线电视数字化基础上,安排资金1.8余亿元,推进县级有线电视数字化进程,实现县级有线电视数字化全覆盖。六是推动西藏民族文字出版基地项目建设,县级及边境口岸新华书店发行网点建设项目。新建60个县级新华书店和5处边境口岸新华书店发行网点,目前已完成55个县级新华书店和4处边境口岸新华书店发行网点建设。

责任编辑 雷艳

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号