当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第17期 > 中国财政2015年第17期文章 > 正文以财兴政 大美西藏

时间:2020-02-12 作者:本刊记者|★李颖 李烝 张蕊★

[大]

[中]

[小]

摘要:

1965年西藏自治区成立,历史翻开了新的一页。

五十年来,在这片古老而神奇的土地上,半个世纪的发展见证了跨越千年的变化——从没有一条公路到以公路、铁路、航空、管道为主的综合交通运输体系基本建成,从没有一家现代工厂到初步建成优势矿产业、建筑建材业、民族手工业、藏医药业为支柱的西藏特色工业体系,从古老的信差驿站到迈入卫星、光缆、网络、信息新时代,从藏中、藏东、藏西三大新兴经济区迅速崛起到外向型经济的发展,一个从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从封闭走向开放的社会主义新西藏,正在雪域高原上呈现愈发光明的发展前景。

发展的奇迹

七月的西藏,天空湛蓝如洗,大地一片翠绿,雪山巍峨屹立,山间河谷青稞摇曳,牛羊河边恣意徜徉……踏上这片神秘的净土,美丽的西藏向我们展示着它的独特魅力,更展示着它的发展奇迹。

自治区成立以来,随着国家不断加大投入力度,交通、能源、通讯等基础设施得到极大...

1965年西藏自治区成立,历史翻开了新的一页。

五十年来,在这片古老而神奇的土地上,半个世纪的发展见证了跨越千年的变化——从没有一条公路到以公路、铁路、航空、管道为主的综合交通运输体系基本建成,从没有一家现代工厂到初步建成优势矿产业、建筑建材业、民族手工业、藏医药业为支柱的西藏特色工业体系,从古老的信差驿站到迈入卫星、光缆、网络、信息新时代,从藏中、藏东、藏西三大新兴经济区迅速崛起到外向型经济的发展,一个从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从封闭走向开放的社会主义新西藏,正在雪域高原上呈现愈发光明的发展前景。

发展的奇迹

七月的西藏,天空湛蓝如洗,大地一片翠绿,雪山巍峨屹立,山间河谷青稞摇曳,牛羊河边恣意徜徉……踏上这片神秘的净土,美丽的西藏向我们展示着它的独特魅力,更展示着它的发展奇迹。

自治区成立以来,随着国家不断加大投入力度,交通、能源、通讯等基础设施得到极大改善,彻底改变了旧西藏封闭落后的面貌。几十年来,西藏公路从无到有,多项纪录被刷新:青藏、川藏、滇藏、新藏公路的通车打通了“世界屋脊”的生命线,拉萨至贡嘎机场专用公路的建成填补了没有高等级公路的空白,墨脱公路的全线贯通终结了最后一个县不通公路的历史……截至2014年底,西藏公路通车里程达到7.5万公里,已经初步形成“三横、四纵、四枢纽、七通道”的交通网络格局。神奇的“天路”青藏铁路全线通车,拉日铁路通车运营、拉林铁路控制性工程开工建设,标志着西藏步入铁路建设的新时代;拉萨环网工程、输变电青藏直流联网工程和川藏联网工程的建成投入运行,让西藏电网孤网运行的时代成为过去;投资近50亿元的拉洛水利枢纽和雅砻、恰央等重点水库及尼洋河综合治理工程开工建设,大型灌溉体系基本形成。

经济发展了,人民富裕了。在中央政府的领导和全国人民的支援下,经过西藏各族人民的不懈努力,西藏在现代化发展的道路上不断前进,取得了举世瞩目的成就。我们用一组数据说一说西藏50年的发展变化。五十年来,西藏地区生产总值由1965年的3.27亿元增加到2014年的920.83亿元,增长近300倍。1994年中央召开第三次西藏工作座谈会以来,地区生产总值连续20年保持两位数增长,年均增速高达12.4%,特别是党的十八大以来,地区生产总值三年连续突破700亿元、800亿元和900亿元。五十年来,社会固定资产投资累计近6046.48亿元,年均增幅达到16.9%。2014年,全体居民人均可支配收入10730元,农村居民人均可支配收入7359元,增长12.3%,城镇居民人均可支配收入22026元,同比增长9%。

农牧民的幸福生活

“西藏地区以农牧业为主,‘三农’一直以来都是党和政府工作的重中之重。”西藏自治区财政厅厅长郎福宽介绍说。五十年来,财政不断加大投入力度,大力支持农牧区基础设施建设,积极落实各项强农惠农富农政策,催生了传统农牧业的蜕变。

日喀则市江孜县城所在地江孜镇,海拔4040米,这里是历史文化古城、英雄城,曾经见证了西藏人民英勇抗击英国侵略者的历史。电影《红河谷》记载的就是这段历史。吸引记者目光的是这里的红河谷现代农业示范基地。“这是西藏最好的农业园区,拥有最先进的育苗温室。”园区负责人罗旦一见到记者便自豪地介绍说。它是目前世界上海拔最高的现代农业示范区,是上海第七批援藏的重点产业项目之一。示范园区从上海获取技术、种源及设备,利用西藏独特的自然环境进行生产种植,在满足当地需求的同时,将高原特色优质农产品提供上海市场,从而带动当地及周边从传统农业向现代农业迈进。我们在这里看到,一排排日光温室、膜拱棚鳞次栉比,水果、蔬菜、花卉、藏药、食用菌等高原特色产品琳琅满目,漂亮的红河谷生态餐厅装饰一新。罗旦告诉我们,“园区的核心功能定位为一、二、三产业集成发展,在实现生产种植的同时做到‘接二连三’——即一产建设有12座传统型日光温室、5000平方米的育苗温室,集成可移动苗床、自动喷灌系统和环境控制系统等现代化农业设备,年育苗能力可达800万株;二产建设有550平方米冻干加工厂,可将虫草、黑枸杞、藏茸等高原特色农产品冻干加工后直接输往上海市场;三产建设有3500平方米园区服务中心,集成有高原文化表演、农耕文化休闲观光、高原特产展示展销等。”在育苗大棚,罗旦随手摘下一只水果黄瓜递给记者,说到,“这里试种的樱桃番茄、香菇、水果黄瓜、彩椒等都已经实现了产品上市,去年还免费向农民提供菜苗150万株。下一步,我们计划引进先进的农业公司,以‘公司+合作组织+农户’的发展模式,培育壮大农副产品加工龙头企业,不断激发农业发展潜力。”

从拉萨到日喀则,从山南到林芝,与绿油油的青稞和金黄的麦田相映成景的是随处可见的一幢幢规划有序、错落有致、民族特色浓郁的农牧民新居。2006年起,西藏实施了以农房改造、游牧民定居、扶贫搬迁和“兴边富民”为重点的农牧民安居工程。按照“宜改则改、宜建则建、宜迁则迁”的原则,在尊重农牧民自愿选择和生活习惯的基础上,最大限度改善其居住条件。截至2014年,西藏农牧民安居工程(农村危房改造工程)各方累计投入资金310余亿元,完成52.36万户的建设任务,受益人口达250余万人。

在山南地区贡嘎县吉雄镇的德吉新村,昔日低矮、阴暗、人畜混杂居住的土坯房如今已变成了混凝土结构的二层、三层小楼。记者看到,村子里干净整洁、布局合理,前排是住家,后排是牲畜棚,还配套建设了太阳能沼气池、幼儿园、卫生室、综合文化服务中心等。贡嘎县财政局长扎西索朗介绍说,这里是个农业为主的传统自然村,一共66户人家,从2013年起开始建设,总投资近2000万元,资金由国家、地区、县财政投入、银行贷款及个人筹资组成,农牧民住房根据户型的不同,每户出资8—12万元,剩下的从银行贷款,政府进行贷款贴息……记者走进达瓦老人的家,院里开满格桑花,墙上“和气四瑞图”和“吉祥八宝”等图案充满了传统的藏式风情,屋子里的藏式家具雕了花、绘了画,色彩艳丽,布达拉宫壁画十分精美,手工编织的氆氇亦非常漂亮,彩电、冰箱等现代家电应有尽有,生活气息温馨浓厚。达瓦老人不太懂汉语,交谈时要靠财政干部翻译,但他脸上洋溢的幸福笑容让我们印象深刻。他说,以前没有土地,为农奴主劳动,没有收入,没有自由,现在分到了土地和牲口,生活有了保障,两个儿子靠手艺吃饭,帮别人绘制家具有不错的收入。去年又搬进了新房子,自己出一部分,政府补贴一部分,一家人过上了安定、富裕的幸福生活。

要“输血”更要“造血”

特色优势产业正成为增强西藏经济发展内生动力的重要引擎,对经济发展的“造血”功能日益显现。一直以来,西藏将大力培育特色优势产业作为加快转变经济发展方式和提高自我发展能力的重要途径,旅游业、藏医药、民族手工业等特色产业呈现良好的发展势头。

发挥经济技术开发区、工业园区、农业园区在发展特色优势产业方面的平台作用,已成为西藏培育特色产业的主要思路。拉萨市曲水县才纳乡才纳村,毗邻贡嘎机场,机场高速、拉日铁路穿境而过,区位优势十分明显,这里有一大片国家级现代农业示范区——净土健康产业示范基地。记者来到这里的时候,地里的工人们还在忙着劳作,各种作物长势喜人。“这是玛咖、那是牛蒡、这边是玫瑰、那片是郁金香……”示范基地管委会副主任罗兴寿一一介绍。“‘玛咖’原产于南美秘鲁,我们这里海拔高、温差大、阳光充足,十分适宜种植,如今‘曲水玛咖’已是市场上的畅销品牌,可谓是供不应求。”他告诉记者,特色产业园区集成发展,由政府牵头将土地流转,聘请农业技术专家,种植附加值较高的雪桃、牡丹、玫瑰、郁金香、黑枸杞等几十个品种,同时发展特色加工业,延伸产业链条,形成自主品牌。农民一方面可以通过土地流转获取租金,另一方面还可以到基地上班领取工资。基地还建有一家农耕藏药博物馆,收集展示了百余种藏药材,让人们认识了解“无污染、原生态”的特色产品。记者看到,由此衍生出的饮品、食品、药品等净土健康拳头产品种类丰富,“拉萨净土”系列很是受到游客们的欢迎。

随着特色产业的迅猛发展,西藏的产业结构也发生了明显变化,在地区生产总值中,第一、二、三产业增加值所占比重从1965年的70.9:6.8:22.3转变为2014年的9.9:36.6:53.5,其中,旅游业作为第三产业的主导更是获得了迅猛发展。

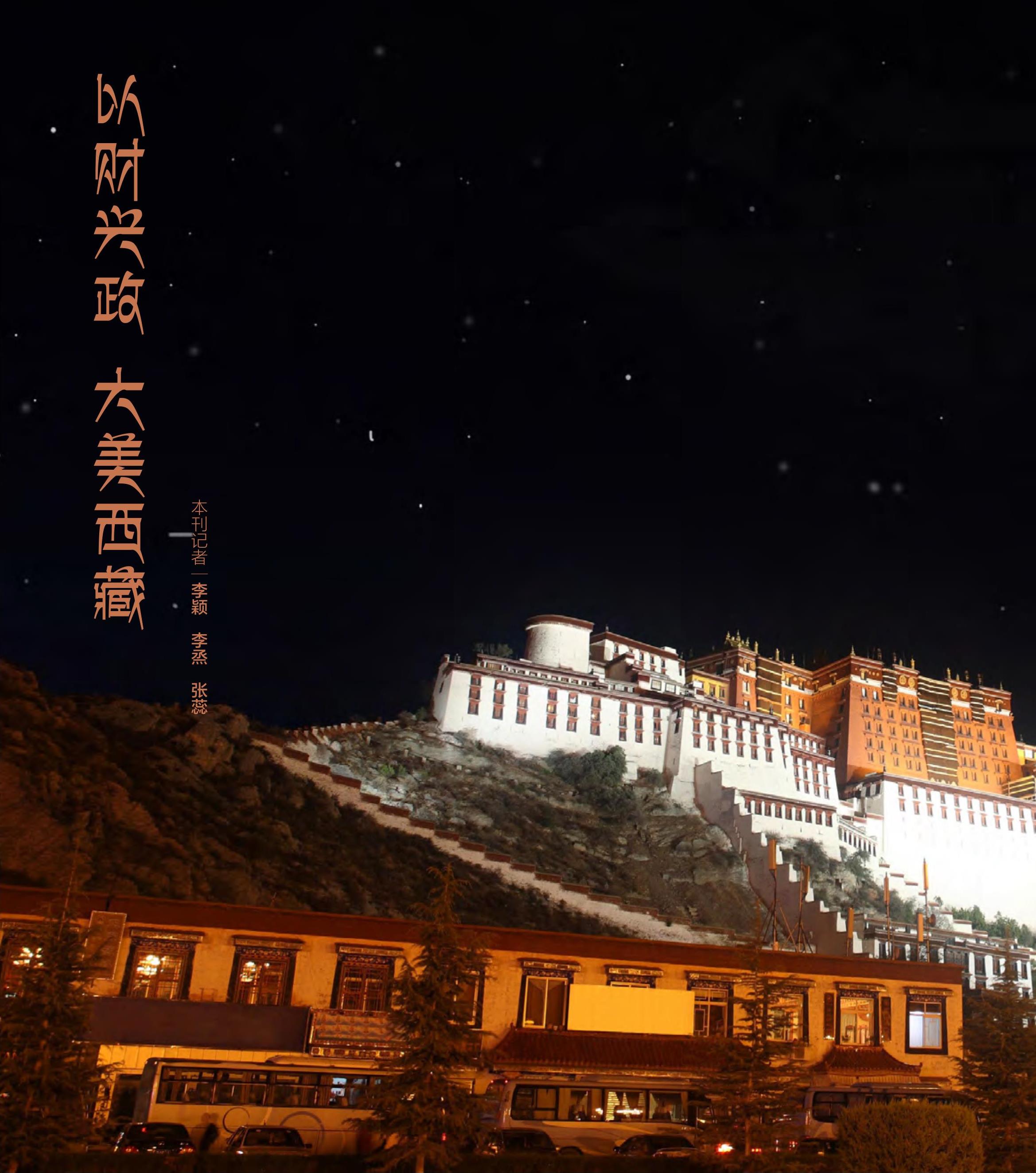

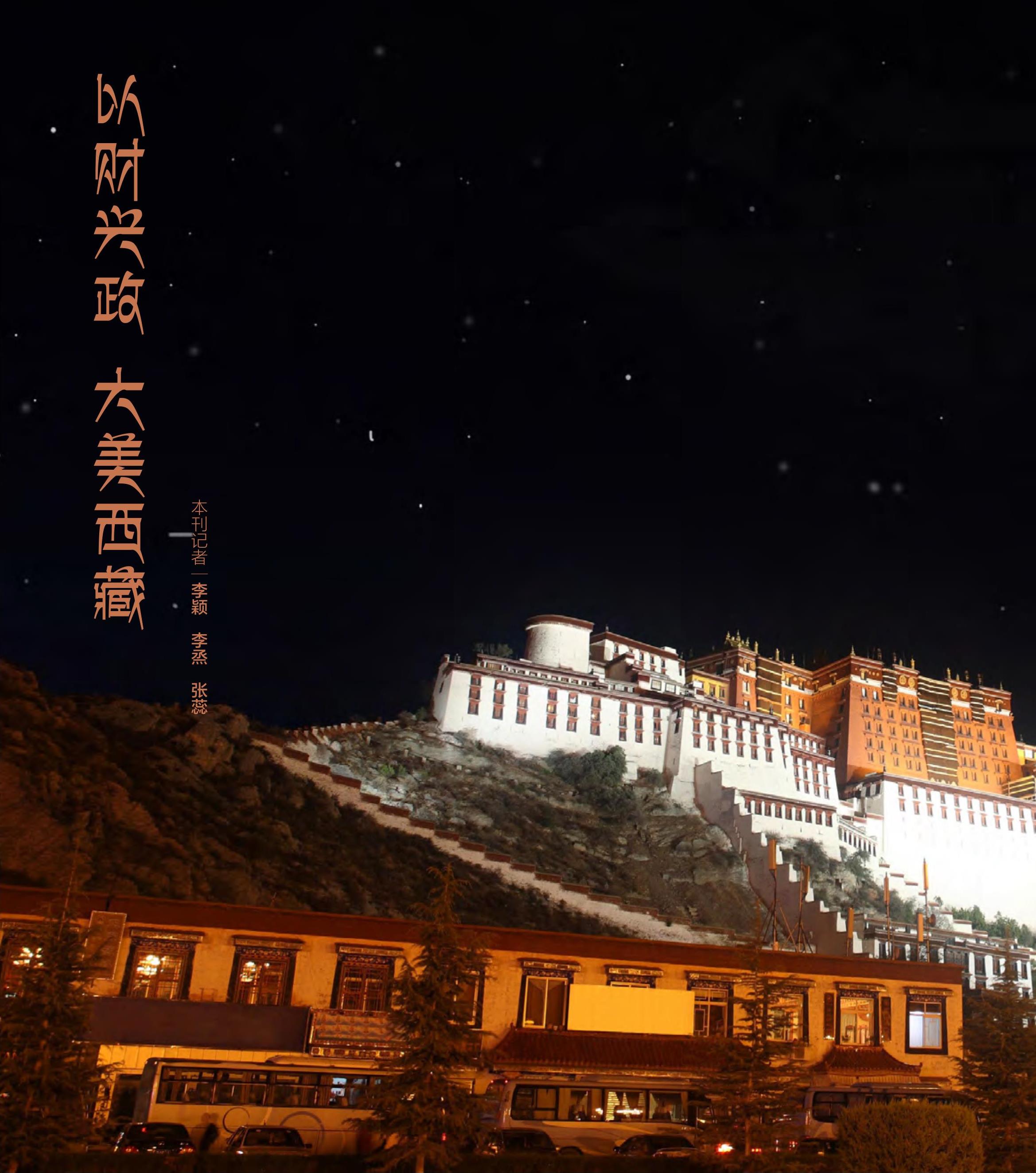

西藏历史悠久、人文景观独特、自然景观壮丽,可谓“旅行者的天堂”,布达拉宫雄伟壮观,罗布林卡秀美多姿,羊卓雍错婀娜妖娆,南迦巴瓦圣洁高耸,日日被信徒膜拜的大昭寺、世界第一高峰珠穆朗玛峰、圣湖纳木错、神山冈仁波齐、“地球最后的秘境”雅鲁藏布江大峡谷……使之成为独一无二的旅游圣地。为此,西藏着力打造旅游文化产业发展,已成为拉动经济快速持续发展的新的经济增长极。记者在林芝鲁朗林海景区边上的鲁朗镇扎西岗村看到,许多民族特色的家庭旅馆就建在这里。乡村旅游持续升温,已成为新的经济发展亮点,越来越多的农牧民吃上了“旅游饭”。目前,西藏已形成了以拉萨为中心,日喀则、山南、林芝相衬托,辐射那曲、阿里和昌都地区的旅游资源格局。2014年西藏接待游客1553万人次,旅游总收入达

204亿元。

新理念催生新变化,新变化促进新发展。如今在西藏,交通运输、现代物流、网络银行、旅游、休闲、保健等已经深入到广大人民群众生产生活的各个层面。在旅游业的带动下,金融保险、通信信息、交通运输、商务商贸、科技服务、文化教育、房地产等行业呈现出持续加快发展的良好态势,邮政速递、物流、家政服务、中介服务、法律服务、信息服务等新型服务业方兴未艾。

最大的事业是民生

“最大的事业是民生。”郎福宽厅长说。自治区成立以来,西藏始终把保障和改善民生作为工作的根本出发点和落脚点,加快基本公共服务体系建设,不断优化财政支出结构,将财政资金重点向民生领域倾斜、向边远贫困地区倾斜、向基层倾斜,教育、就业、住房、医疗、文化、科学、卫生、社会保障等各项民生支出占财政支出的比重逐年加大。“十二五”以来,自治区每年用于民生方面的支出占当年财政总支出比例的70%以上。

在西藏,最好的建筑是校舍、最美的地方是学校,学校已经成为一道亮丽的风景线。记者到达日喀则市江孜高级中学时,学生们还在上课,虽然我们听不懂,但依然能感觉到课堂的互动气氛十分热络。在校长的带领下,我们看到,学生食堂宽敞干净,宿舍里整洁明亮,操场、篮球场、实验楼一应俱全。从1985年起,国家对西藏农牧民子女接受义务教育实行包吃、包住、包学习费用的“三包”政策。三十年来,随着经济社会发展,“三包”政策不断提标扩面,资助范围也从义务教育扩大到学前阶段和高中阶段教育,目前已在全国率先实现了从学前到高中阶段真正意义上的15年免费教育。

在医疗服务方面,由于西藏农牧区居住分散,因此,建立起覆盖城乡的医疗卫生服务体系、让群众在家门口就能看上病、看好病,成为西藏完善基层医疗卫生服务体系的目标。自治区成立五十年来,西藏不断加大医疗卫生事业投入力度,医疗硬件设施和服务水平显著提高,目前已建成中、西、藏医结合,以拉萨为中心、遍布城乡的医疗卫生网络,基本实现了每个县有1所标准化医院、每个乡镇有1所中心卫生院、每个行政村有卫生室、每个街道办事处有社区卫生服务中心的目标,做到了“小病不出乡、大病不出县”,基层医疗卫生服务体系建设得到进一步健全和完善。

此外,公共文化事业获得大发展,74个县级综合文化活动中心和692个乡镇综合文化站全面建成,广播电视人口综合覆盖率分别达94.78%、95.91%;社会保障水平不断提升,各项社会保险参保人数达532.47万人次,所有险种均实现自治区级统筹,城乡居民养老制度基本实现全覆盖。

“老西藏精神”亦是财政精神

当年十八军进藏破山修路、开荒生产及老一代驻藏工作者们在民主改革和社会主义建设中,孕育了艰苦奋斗、吃苦耐劳、无私奉献的“老西藏精神”。几十年来,西藏财政人前仆后继、开拓进取、锐意改革,传承并发扬了这一精神,使西藏财政从无到有、从小到大、从弱到强,为西藏经济跨越式发展和社会长治久安提供了坚实的财力保障和有力的制度支撑。

“严格来讲,1951年西藏和平解放后,西藏工委组建了西藏工委财政部,新中国的西藏地方财政便由此诞生。”据郎福宽厅长介绍,随着1959年民主改革,地、县政权的陆续建立,财政机构也相应延伸。1965年,西藏自治区的成立标志着民族区域自治制度在西藏正式实施,财政机构职能日臻完善,财政工作重点也由此发生了重大转变。1994年,我国实行分税制改革,中央对西藏实行特殊的财税政策,自治区经济进入高速发展期,财政也获得了稳步发展。特别是2001年以来,在中央财政的大力支持下,在全区经济社会发展的有力推动下,西藏财政进入跨越式发展的全新阶段。

自治区成立五十年来,财政事业的发展饱含着中央对西藏的深切关怀,饱含着全国人民对西藏各族人民的深情厚谊。“西藏财政之所以有今天这样一个良好的发展局面,从根本上讲,得益于中央财政的特殊政策扶持和巨大财力支持,财政支出90%以上来自中央财政。”郎福宽厅长说到,“自西藏地方财政建立以来,中央把财政政策作为党和国家治藏政策的重要组成部分,充分考虑西藏的自然、社会、经济特殊条件,坚持只予不取、只增不减,在政策、资金、项目、人员等方面给予西藏特殊关怀和大力支持。”进入新世纪,中央财政进一步加大对西藏的支持力度。2001年6月,中央召开第四次西藏工作座谈会,会议确定中央对西藏实行“收入全留、补助递增、专项扶持”的财政补贴政策,为壮大西藏地方财政实力提供了强大的政策支撑。郎福宽厅长解释说,所谓“收入全留”就是指中央在西藏不拿走一分钱的税收;“补助递增”就是中央对西藏有定额的补助,每年要增加两个亿,并通过专项转移支付、一般性转移支付、民族地区转移支付、基层政权的转移支付,加大对西藏资金的投入;此外还有“专项扶持”,如农牧民的“三包”,免费医疗、公共卫生的保障资金等。

从“吃饭财政”到“建设财政”再到“公共财政”,西藏财政的发展历程是一个不平凡的过程,我们能深刻感受到其中的艰辛与曲折,也深切地感受到其阔步前行的步伐。自治区财政收入从1965年的2239万元到2014年的164.75亿元,增长了734.8倍,年均增长14.4%;财政支出从1.1亿元到2014年的1240.27亿元,增长了1095.3倍,年均增长15.4%。时间上看,地方财政收入突破1亿元用了近半个世纪,而从10亿元到50亿元,仅用了不到10年时间,从50亿元到100亿元只用了3年时间。财政支出从10亿元到100亿元用了16年时间,再到500亿元、1000亿元只用了9年和3年的时间。

“要正确处理‘离不开’与‘不依赖’的关系。”郎福宽厅长说。改革是时代进步的最强音。新世纪以来,自治区财政结合西藏实际,不断转变理财观念,着力创新体制机制,在税收管理、公共预算编制、预算绩效管理、预算执行、预算公开、地方债务管理、国有资产管理、财政监督、政府采购、资产评估、财政信息化建设等方面扎实有序开展改革,不断推进财政事业新发展。

“然而,自治区经济社会发展相对滞后,改革基础比较薄弱,改革的任务艰巨繁重,也为改革推进带来了许多困难。”郎福宽厅长说,“财政改革涉及面广、利益关系复杂,部门多头管理、协调力度不够,因而改革工作的联动机制需要进一步完善。”他同时指出,由于自治区市场发育水平低、容量小、机制不健全,市场配置资源的基础性作用不强,经济增长过度依赖投资拉动,税收缺乏坚实的经济基础,地方财政自给水平低,但经济社会发展对财力的需求又急剧增长,因此收支矛盾突出。“未来几年,自治区将根据实际,对拿得准的改革事项,坚决改、抓紧推,及时对接、跟进落实,积极配合中央推进税制改革,进一步明晰自治区、地、县三级事权和支出责任,进一步细化、透明、规范预算管理,进一步提升预算管理法治化水平,加快财税改革,壮大财税实力,促进经济发展,保障改善民生,维护社会稳定,力争为西藏的跨越式发展和长治久安发挥更大的作用。”

喜马拉雅山高耸入云,雅鲁藏布江奔腾不息,在这片辽阔高原上,处处涌动着热情,发生着巨变,充满着希望。建于公元7世纪的布达拉宫矗立在红山之巅,它阅尽历史千年,见证西藏经济快速发展、社会和谐稳定,民族团结巩固,人民安居乐业。展望未来,我们相信,古韵今辉的大美西藏,明天将更加美好。

西藏自治区历史概况

西藏古称“蕃”,简称“藏”。西藏在唐宋时期称为“吐蕃”,元明时期称为“乌斯藏”,清代称为“唐古特”、“图伯特”等。清朝康熙年间起称“西藏”至今。西藏自古以来就是中国领土的重要组成部分,中央政权始终对西藏行使着有效管辖。藏族人民是中华民族大家庭中的重要一员。七世纪初,松赞干布统一西藏,在逻些(今拉萨)建立吐蕃王朝,并与唐朝建立了密切的关系。元朝时期,中央政府设立管理藏区事务的宣政院,建立了西藏萨迦地方政权,西藏成为中国元朝中央政府直接治理下的一个行政区域。明朝中央政府承袭元制,先后敕封过三大法王和各级僧官,设立乌斯藏、朵甘两个行都指挥使司和俄力思军民元帅府,管理西藏军政事务,并建立了帕竹地方政权。到清朝,西藏与中央的关系进一步得到加强,1652年、1713年清政府分别册封达赖和班禅,正式确定其封号。1721年,清政府废除第巴制度,制定噶伦制度。1727年正式设立驻藏大臣办事衙门,对西藏进行全面管理。1790年建立西藏地方政府即噶厦政府,1791年清政府派军进驻西藏,规定驻藏大臣与达赖共同掌管西藏事务。1792年至1793年清政府制定《钦定藏内善后章程》,对西藏地方政府的政治、财政、军事、外交、宗教等方面进行了规范,加强了中央的管理。1951年5月23日,中央人民政府与西藏地方政府在北京签定了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,西藏实现和平解放。1956年成立西藏自治区筹备委员会。1965年9月1日,西藏自治区正式成立,自治区首府设在拉萨。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号