当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第04期 > 中国财政2015年第04期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2015年第04期 > 中国财政2015年第04期文章 > 正文以法治引领改革 以改革促进法治

时间:2020-02-12 作者:罗建国 安徽省财政厅厅长

[大]

[中]

[小]

摘要:

2015年是实施新预算法的第一年,安徽各级财政部门将紧紧抓住这一契机,把贯彻落实新预算法作为深化财税改革的导航仪和加速器,注重全面规范、实践创新和制度跟进,全方位进行对标和对接,扎实推进财税体制改革和建设现代财政制度。

一、注重全面规范,在严格管理中遵循预算原则

深刻把握新预算法的实质和内涵,自觉将全面规范、公开透明作为预算管理改革的指导性、规范性原则,从严、从紧规范预算管理,提升预算约束力。

(一)严格政府预算体系管理。2014年,安徽首次将省级四大预算和四大决算收支情况同时完整反映,并全部报送人大批准;将纳入国有资本经营预算的省属企业由2013年的33家扩大到40家,国有资本收益收取比例做到了统一规范。2015年,将进一步严格政府预算体系管理。一是预算管理全面覆盖。将政府收入和支出全部纳入预算管理,将省属一级企业全部纳入省级国有资本经营预算范围,做到全纳入、全覆盖。二是预算资金科学统筹。按照要求,将政府性基金预算应统筹使用的11项基金转列一般公共预算;逐年提高国有资本经营收益上缴一般公共预算比例,确保2020年提至30%。三是预算体系有机衔接。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共...

2015年是实施新预算法的第一年,安徽各级财政部门将紧紧抓住这一契机,把贯彻落实新预算法作为深化财税改革的导航仪和加速器,注重全面规范、实践创新和制度跟进,全方位进行对标和对接,扎实推进财税体制改革和建设现代财政制度。

一、注重全面规范,在严格管理中遵循预算原则

深刻把握新预算法的实质和内涵,自觉将全面规范、公开透明作为预算管理改革的指导性、规范性原则,从严、从紧规范预算管理,提升预算约束力。

(一)严格政府预算体系管理。2014年,安徽首次将省级四大预算和四大决算收支情况同时完整反映,并全部报送人大批准;将纳入国有资本经营预算的省属企业由2013年的33家扩大到40家,国有资本收益收取比例做到了统一规范。2015年,将进一步严格政府预算体系管理。一是预算管理全面覆盖。将政府收入和支出全部纳入预算管理,将省属一级企业全部纳入省级国有资本经营预算范围,做到全纳入、全覆盖。二是预算资金科学统筹。按照要求,将政府性基金预算应统筹使用的11项基金转列一般公共预算;逐年提高国有资本经营收益上缴一般公共预算比例,确保2020年提至30%。三是预算体系有机衔接。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度,政府性基金或国有资本经营预算安排的项目,一般公共预算不再安排或减少安排。

(二)严格预算执行约束管理。2015年,安徽财政将立足“三个着力”,按照新预算法要求,进一步硬化预算约束。一是着力控制预算追加。坚持先有预算后有支出,未列入预算的不得支出;经批准的预算,非经法定程序不得调整;严格控制预算追加,原则上不办理追加。二是着力加快预算执行。及时批复预算,加快分解细化预算,加快项目支出进度;提高提前下达转移支付预计数比例,按因素法分配且金额相对固定的转移支付提前下达的比例要达到90%。三是着力规范集中支付。在国库集中支付改革省市县乡四级全覆盖的基础上,严厉杜绝“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为,规范权责发生制管理,继续完善备用金管理制度,不断提高预算执行的及时性、有效性、安全性。

(三)严格预算信息公开管理。2014年,安徽预算信息公开取得初步成效,省级由2013年42家部门单位扩大到除涉密部门外的所有使用财政拨款的115家省级部门及所属行政事业单位,市县由2013年4个市28个县扩大到全部16个市105个县(区),提前一年完成财政部要求的目标任务。在此基础上,2015年,将结合新预算法第十四条对预算信息公开的规定,按照“公开是常态、不公开是例外”的思路,重点在四个方面深化预决算信息公开工作。一是逐步规范预算公开格式。进一步明确预决算公开表格样式、口径等内容,提高公开数据的可比性,并增附文字说明材料,方便群众监督。二是开展决算编制试点。选择部分省直部门开展部门决算编制改革试点,规范经济科目使用,推动预算与决算衔接,缩小预决算差异。三是探索推进预算政策公开。更加注重宏观调控导向、资金分配办法等政策的公开,将预决算公开从分配结果向预算政策延伸,从源头上提升预算管理的透明度。四是细化拓展预算公开领域。将预算公开领域逐步拓展到预算收支安排、预算执行情况及民生支出、地方政府债务等,推进预算更加公开透明。

(四)严格预算资金分配管理。把严格预算资金分配,作为贯彻新预算法的重要举措,运用信息手段、创新分配方式、规范分配流程,减少行政性分配。一是深化预算项目公开评审论证。近两年,安徽财政不断拓展预算公开评审,积极推行开门理财。评审项目由2013年15个部门16个项目扩大到2014年25个部门32个重点项目,评审周期延伸至三个月,由“为民理财”向“让民理财”转变。2015年,将进一步扩大覆盖范围,预算评审向决算评审拓展,重点项目评审向部门整体预算拓展,使预算编制更加科学公平。二是深化涉企项目资金管理信息系统建设。2014年4月,安徽财政涉企项目资金管理信息系统成功上线运行,现已覆盖所有市县和涉企项目主管部门,实现了全省同步运行、全面应用、有效预警。2015年,将进一步充实基础数据、优化系统设计、完善系统功能,并加强涉企配套制度建设,促使涉企资金提升管理绩效。三是深化预算项目支出编制改革。取消重点支出同经常性支出增幅和生产总值挂钩的机制,但仍作为重点支出予以保障;取消税收征管费用挂钩机制,促进财政支出公平合理;逐步取消城市维护建设税、排污费、探矿权和采矿权价等专款专用的规定,统筹安排使用。

二、注重实践创新,在深化改革中提升预算水平

对预算管理改革实践中遇到的矛盾和问题,进行科学地分析和处理,因地制宜创新管理、不失时机推进改革,不断丰富预算管理内涵,提升预算管理水平。

(一)积极盘活财政存量资金。新预算法首次以法律形式明确预算收支中的绩效管理要求。安徽财政将进一步锁定结转结余资金、国库现金、社保基金和专户资金及垫借款五个领域,让沉睡财政资金流动起来。一是盘活结转结余资金。健全结转结余资金定期清理机制,原则上全部收回预算;对结转结余规模较大的部门、单位,适当压减部门预算额度。二是盘活省级国库现金。继续探索省级国库现金流量预测和年底目标余额管理,以市场化方式推进国库现金有效运作,提高财政资金使用效益。三是盘活财政专户资金。除按规定予以保留的专户外,一律不得新设专项支出财政专户,其余专户2年内逐步取消;清理财政专户沉淀资金,对经清理确认为无需支出的,严格按规定收回总预算。四是盘活社保专户资金。在政策允许范围内,开展社保基金存放商业银行、实行竞争性存储运作,促进社保基金保值增值。五是盘活财政垫借款。全面清理财政垫借款,对不符合制度规定的限期收回;严格控制新增财政对外借款,减少资金沉淀。

(二)改进年度预算控制方式。新预算法明确预算审查重点为收支政策是否切实可行等,并要求建立跨年度预算平衡。为落实预算管理新要求,2015年,安徽财政将突出四个坚持:一是坚持收入的预期性。坚持依法征收,应收尽收,将收入预算从约束性转向预期性,编准编实收入预算,科学确立预期目标。二是坚持支出的科学性。按照清理整合、规范设置、科学分类的原则,依据支出政策和实际需求,据实编制项目支出。三是坚持项目的滚动性。推进部门编制三年滚动规划,加强项目库管理,健全项目预算审核机制,根据政策变化以及形势发展调整重点支出项目。四是坚持规划的约束性。从2015年起试编三年财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,并以此指导周期内分年度预算编制和实施周期性管理,各部门规划中涉及财政政策和资金支付的,要与财政规划相衔接。

(三)促进转移支付规范管理。2014年,安徽财政按照“控制压减项目数量、控制压缩资金规模、控制压实主体责任”思路,将省级265项、117亿元专项转移支付项目和资金双双压缩1/3以上。2015年,将按照新预算法要求,重点建立四大机制,持续推进转移支付规范管理。一是建立评估退出机制。严把准入关、期限关、评估关,实现专项资金设立有审批、期限有规定、退出有机制。二是建立分类管理机制。将一般性转移支付分为基本财力类、民生保障类、区域发展类、引导激励类、其他补助类等五大类,细分一般性转移支付管理规则;将专项资金分涉企类和非涉企类,涉企资金纳入涉企项目资金管理信息系统统一管理。三是建立分配创新机制。分配主体下管一级,省级一般不直接分配到具体项目,下放资金和项目审批权,由市县统筹安排使用。分配方式对接市场,更多采取贴息、担保、购买服务、股权投资等方式。四是建立责任压实机制。压实转移支付资金财政、部门等监管责任、绩效责任、公开责任,以责任落实推动管理落实。

(四)拓展重点项目融资渠道。在新预算法明确的政府债务管控框架内,积极拓展融资渠道,支持地方经济发展。一是拓展棚户区改造融资。2014年,国开行核准安徽棚改融资达949亿元,下一步,将积极研究发行棚改收益债券(或票据)事宜,完善工作机制,以筹措更多的低成本资金支持市县加快棚改进度。二是推进公私合作(PPP)融资。2014年,安徽启动第一批城市基础设施PPP项目42个,涉及城镇污水处理、城镇生活垃圾处理等,总投资710亿元。下一步,将积极探索公私合作项目采购、预算管理、收费定价调整、绩效评价等有效方式,规范项目运作,为助力经济发展提供长期稳定、成本适当的资金支持。三是支持科技创新融资。加强现有各类科技类资金整合力度,通过设立科技投资风险母基金等方式,充分发挥财政资金“酵母”作用,引导带动社会资本投入科技创新,促进科技成果产业化,推进产业转型升级。

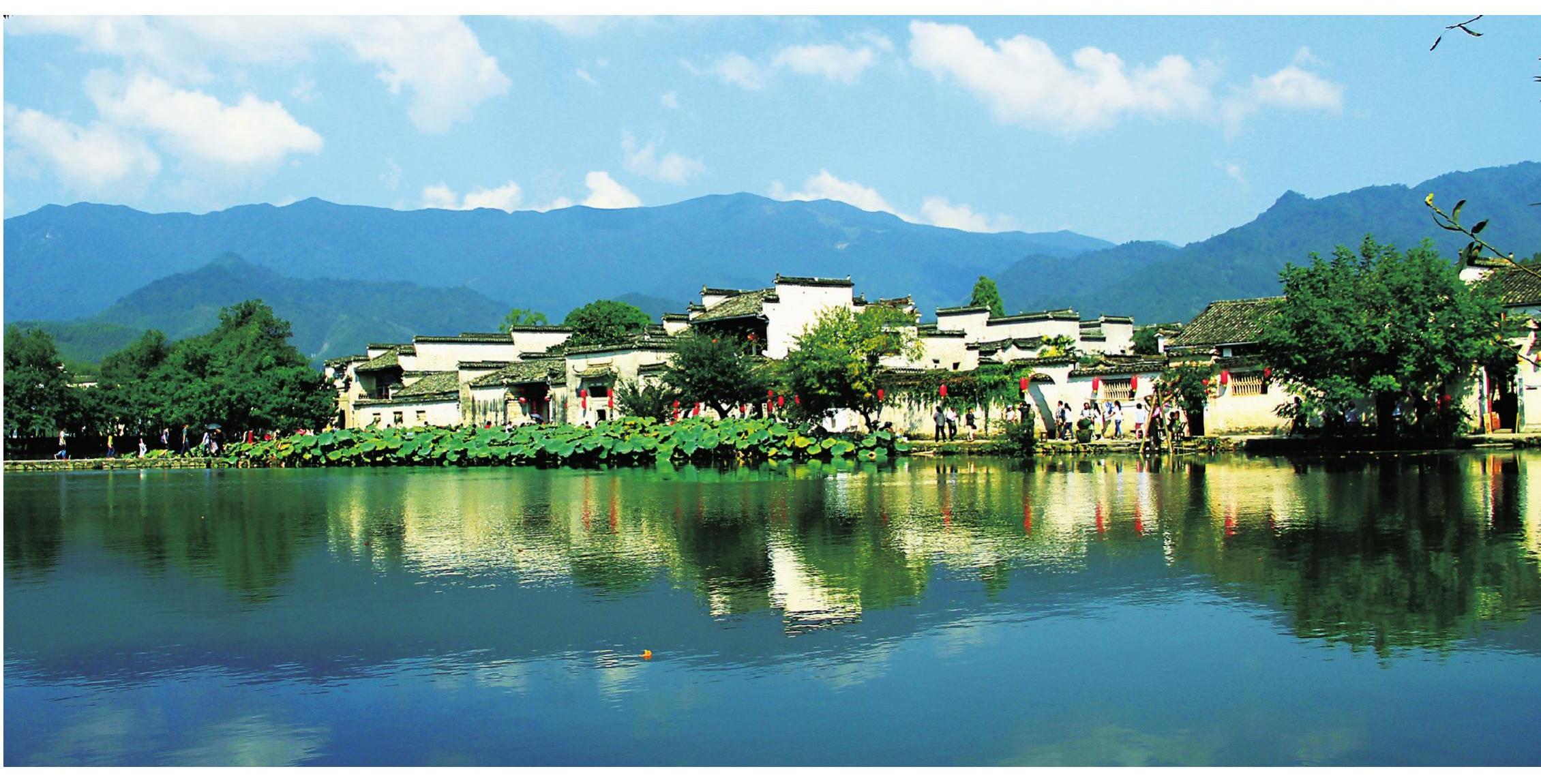

(五)完善生态保护支持机制。按照新预算法保障经济社会健康发展的要求,完善财政支持生态文明建设的体制机制。一是推进跨流域生态补偿机制试点。在财政部、环保部的大力支持下,安徽在新安江流域建立起全国第一个跨省流域生态补偿机制试点。在首期试点成效显著的基础上,安徽将积极巩固和完善新安江流域生态补偿机制,加大资金支持力度,用制度保护生态环境、支持绿色经济发展。二是探索建立水环境生态补偿办法。探索补偿资金与水量挂钩的政策设计,健全省级层面的大别山水环境生态补偿办法,按照“谁受益、谁补偿,谁破坏、谁承担”原则,完善大别山水环境生态补偿,推动上下游共同治理水环境。三是创新大气污染防治支持方式。继续对秸秆禁烧采取以奖代补方式投入,奖补资金不直接发放到农户,而是以各市政府和省级国有农场为对象,由市奖补到县,用于秸秆禁烧与综合利用等,压实市县对资金的监管责任。

三、注重制度跟进,在完备体系中构建预算机制

安徽财政将依据新预算法的精神和原则,结合实际,进一步完善制度体系,用更加具体细化的制度巩固改革成果,推进新预算法的贯彻落实。

(一)打造预算管理基础支撑的制度体系。2014年,安徽财税体制改革出台200多项制度性文件,为巩固改革成果构建了长效机制。下一步,安徽将继续推进以深化预算管理制度改革的实施意见为主,以省级财政专项资金管理办法、省财政一般性转移支付资金管理办法为支撑,覆盖预算编制、预算执行、预算分析、预算公开、预算绩效、预算监督等内容的制度体系建设,为提升预算管理水平提供坚实制度保障。

(二)打造厉行节约源头管控的制度体系。2014年,安徽成为提前完成财政部要求的厉行节约反对浪费制度建设任务的六个省份之一。2015年,将在推进公车改革、清理整治奢华浪费建设、严格“三公”经费监管等重点工作任务的同时,进一步完善会议费、差旅费、培训费、公车管理等办法,贯彻好新预算法中厉行节约原则,从源头上降低行政成本,助力节约型政府建设。

(三)打造债务管理分类约束的制度体系。根据新预算法和国务院加强地方政府性债务管理的要求,安徽将及时废除与新预算法不相符的制度文件,以加强地方政府性债务管理的实施意见为基础,修订完善债务收支计划、审批管理、统计分析、土地融资等相关制度,研究制定一般债规模控制、专项债发行管理等制度办法,积极构建债务管理的分类约束制度体系。

(四)打造政府购买服务全面推进的制度体系。2014年,安徽完成购买服务试点项目1041个,涉及资金94.6亿元。2015年,将继续加强政策衔接,以省政府向社会力量购买服务实施意见为基础,进一步完善购买服务指导目录、服务流程及预算、采购、绩效评估、信息公开等方面的配套政策,探索制定创新社会力量建设与管理的扶持政策,全面推进政府购买服务工作。

(五)打造涉企资金提质增效的制度体系。2015年,安徽将以省级财政涉企资金管理、涉企专项资金绩效管理、涉企项目资金信息系统管理、涉企贴息资金管理等4个办法为基础,积极推进文化类、科技类、外贸促进类等分类管理办法的建立健全,做到涉企资金“一个(类)专项,一个办法”,努力打造覆盖所有涉企资金提质增效的制度体系。

责任编辑 刘慧娴

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号