摘要:

【史海钩沉】

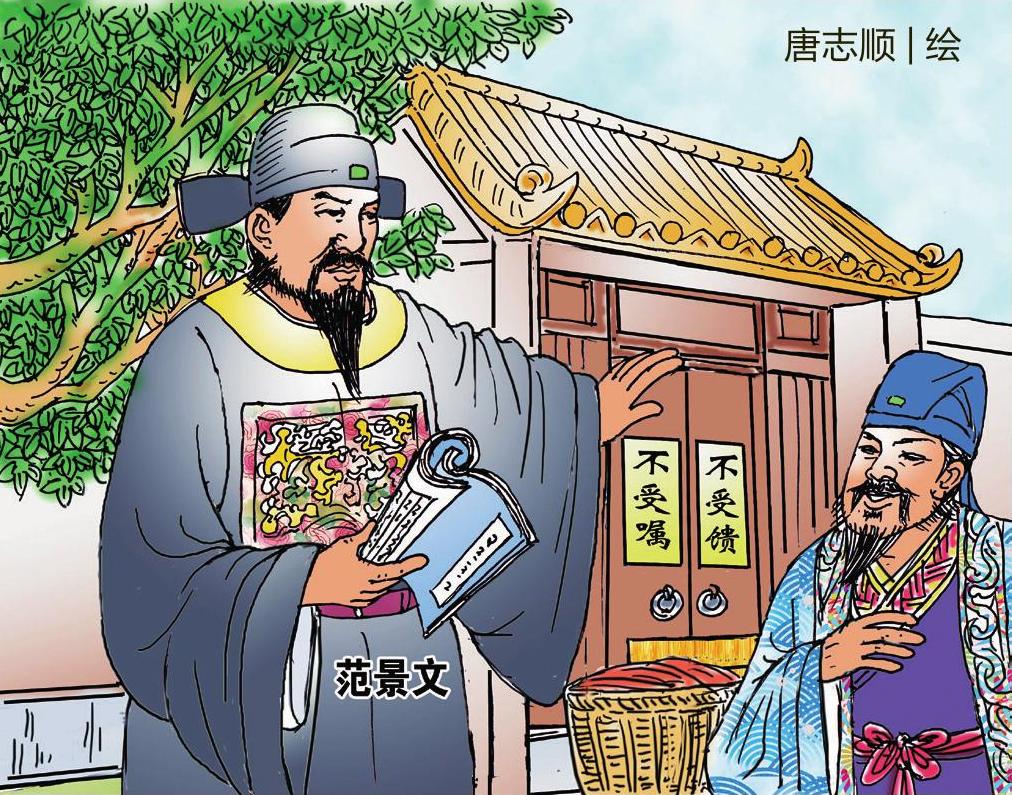

景文初授东昌推官,署其门曰:“不受嘱,不受馈。”人呼为“二不公”。

——傅维鳞纂《明书》卷一百一十

【品读】

范景文(1587—1644年),字梦章,号质公,明朝吴桥人(今河北沧州吴桥县)。其父曾任广西南宁知府,德行泽被乡里,有“佛子”之称。受其父影响,幼年时即器识不凡,行为醇谨,及至读书时更以天下为己任,勤勉为学。万历年间考中进士,授以东昌府推官,后历任太常少卿、巡抚等职,崇祯年间,官拜兵部尚书、工部尚书兼东阁大学士,入参朝中机务。以清廉忠节留名史册。

据傅维鳞编纂的《明书》记载,范景文被授予东昌府推官(掌管狱讼刑名等事务的官职)后,命人在门外张贴“不受嘱,不受馈”六个大字,以杜绝请托馈赠之事。人们都称他为“二不公”。这个故事流传很广,在清初梁维枢编纂的《玉剑尊闻》和邹漪编纂的《启祯野乘》中都有记载。范景文后来官拜兵部、工部尚书,虽身居高位,依然恪守清正廉洁的准则,不接受私人请托,不接受私人馈赠,民间亦称其为“二不尚书”。

品读这则文字简约的故事,范景文的清廉拒馈令人敬佩!范景文初入仕途所担任的官职是推官,是一府主官的辅佐官,负责狱讼刑罚的事务...

【史海钩沉】

景文初授东昌推官,署其门曰:“不受嘱,不受馈。”人呼为“二不公”。

——傅维鳞纂《明书》卷一百一十

【品读】

范景文(1587—1644年),字梦章,号质公,明朝吴桥人(今河北沧州吴桥县)。其父曾任广西南宁知府,德行泽被乡里,有“佛子”之称。受其父影响,幼年时即器识不凡,行为醇谨,及至读书时更以天下为己任,勤勉为学。万历年间考中进士,授以东昌府推官,后历任太常少卿、巡抚等职,崇祯年间,官拜兵部尚书、工部尚书兼东阁大学士,入参朝中机务。以清廉忠节留名史册。

据傅维鳞编纂的《明书》记载,范景文被授予东昌府推官(掌管狱讼刑名等事务的官职)后,命人在门外张贴“不受嘱,不受馈”六个大字,以杜绝请托馈赠之事。人们都称他为“二不公”。这个故事流传很广,在清初梁维枢编纂的《玉剑尊闻》和邹漪编纂的《启祯野乘》中都有记载。范景文后来官拜兵部、工部尚书,虽身居高位,依然恪守清正廉洁的准则,不接受私人请托,不接受私人馈赠,民间亦称其为“二不尚书”。

品读这则文字简约的故事,范景文的清廉拒馈令人敬佩!范景文初入仕途所担任的官职是推官,是一府主官的辅佐官,负责狱讼刑罚的事务,会有很多机会接受别人的请托和馈赠,但是他却“以名节自励”,在衙署门外张贴“不受嘱,不受馈”的字条,“高调”反对行贿受贿。这种“高调”不仅仅是广而告之,更是对自己坚守清廉的一种监督与约束。虽然史料中没有列举他拒绝请托和馈赠的具体事例,但是从官方史书《明史》中“苞苴(笔者注:以财物行贿)无敢及其门”的记载文字可以知晓,这种“高调”确实是产生了良好效果,“二不公”的美名也是名副其实。

范景文后来在吏部任职,依旧为官清正廉明。明熹宗年间,宦官魏忠贤弄权擅政,与礼部尚书魏广微暗中结交,内外把持,排除异己。当时,许多官员都阿谀奉承、争相攀附于他们。范景文与魏忠贤是同乡,本可以借同乡之名拉近关系,谋得私利,但是他却不与之同流合污,从不登门拜见。对于当时在朝中颇有声势的“东林党”,他也从不附和,只是按照自己的见解行事。他曾经说:“天地人才,应当为天地而爱惜;朝廷的典章仪制,应当为朝廷而坚守。天下万世的是非公论,应当与天下万世共存之。”时人皆将这番话视为至理名言。

崇祯皇帝登基后,曾重用范景文。

明朝末年,大明王朝的吏治腐败问题已经十分严重,范景文对此有着清醒的认识。他在河南巡抚任上时向朝廷上了一份《直抉吏治病源疏》,指出今日吏治之病症“惟有一贪”,而对症之药,“止惟一廉”。他深刻分析了官吏之所以“能为贪”和“敢为贪”的原因,认为“吏之能为贪,必有才力可恃,而吏之敢为贪,又必有墙壁可倚者也”。对于当时贪吏日多、廉吏日少的官场状况,他向朝廷谏言应坚决依照大明律例严惩官吏的行贿受贿行为。

范景文不仅清正廉洁,而且军事才能突出,曾为保卫京师(北京)做出贡献。1629年,关外满洲大军一路南下,直逼京师。京师告急,各地军队陆续来勤王。时任河南巡抚的范景文自筹军饷,率部8000人前来救援。各地援兵在涿州集结时,多纪律松散,四处抢掠,只有范景文的部队秋毫无犯。他率部驻守京师大门,又移兵驻防昌平,远近百姓都因他的驻守而不感到惊恐了。

后来,范景文被擢升为兵部尚书、工部尚书兼东阁大学士,成为朝中倚重之臣。然而此时的明王朝已经处在风雨飘摇之中,范景文以一己之力已经无力挽救。1644年,李自成起义军逼近京师,范景文坚决反对迁都,主张“固结人心,坚守待援”,但是京师很快被攻陷,崇祯皇帝在煤山(今北京市景山公园内)自缢而死,范景文投井殉难。清初赐谥文忠,有《范文忠公文集》传于后世。

责任编辑 张小莉