当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第04期 > 中国财政2014年第04期文章 > 正文

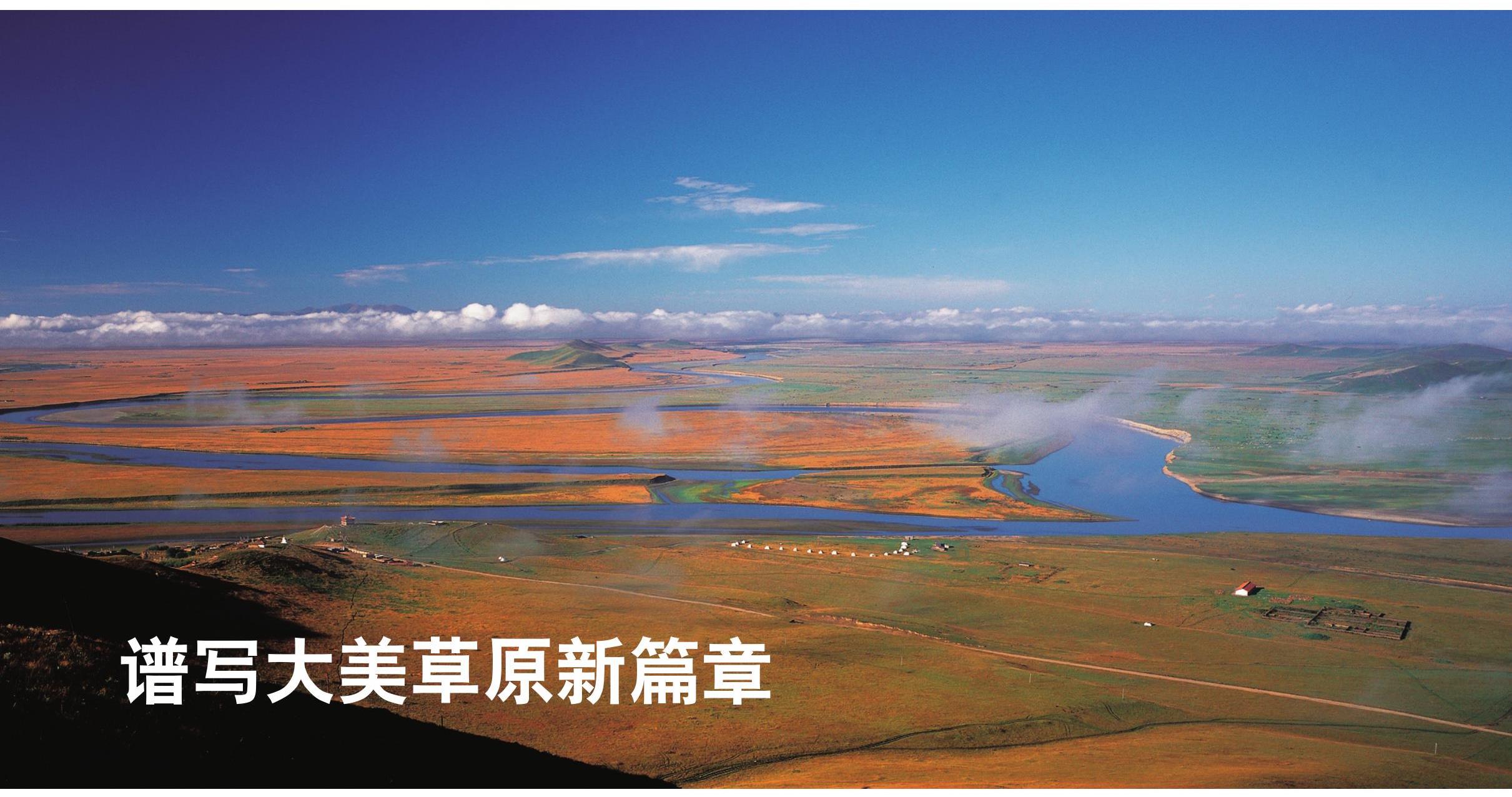

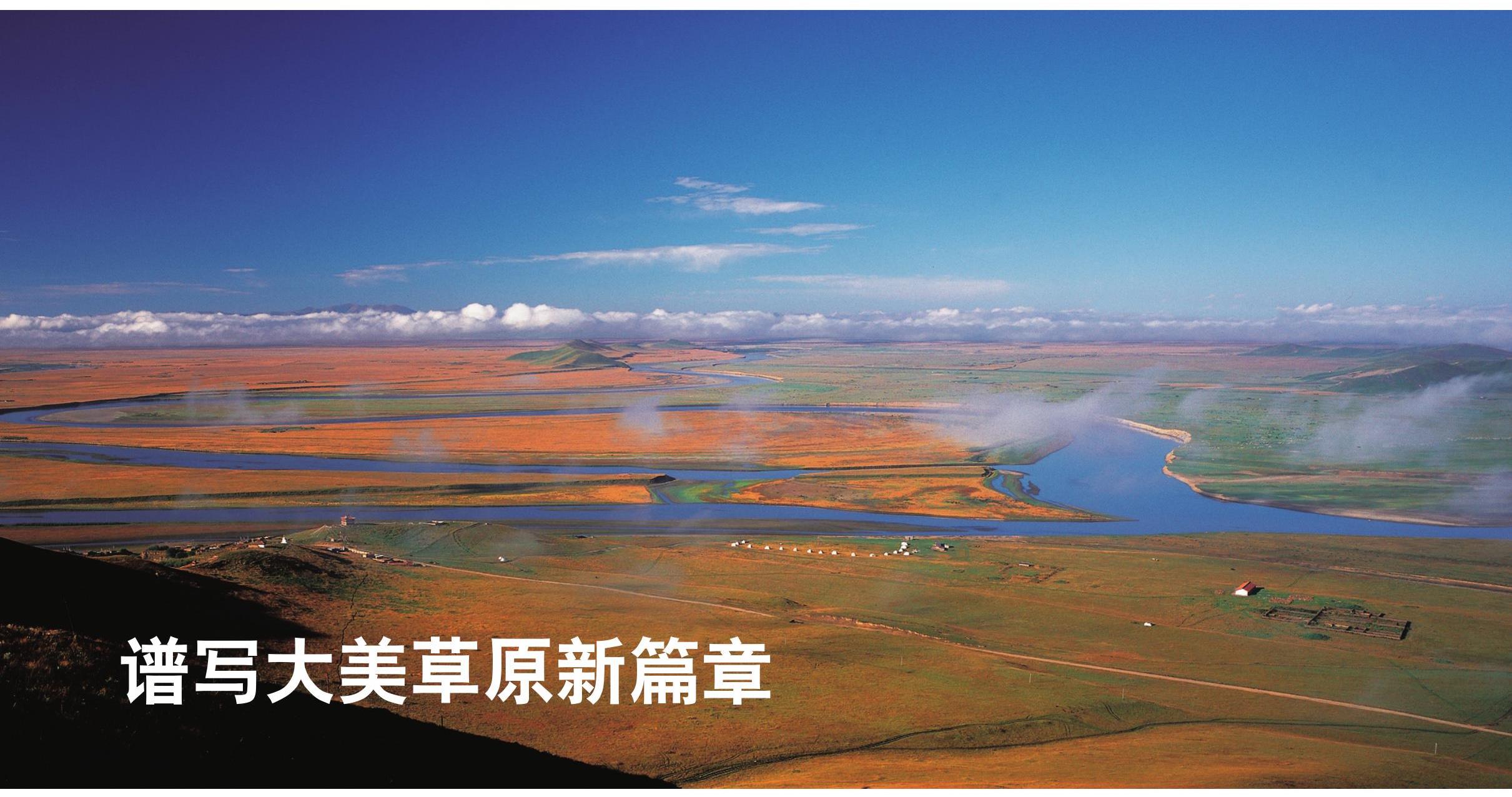

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第04期 > 中国财政2014年第04期文章 > 正文谱写大美草原新篇章

时间:2020-02-12 作者:四川省财政厅

[大]

[中]

[小]

摘要:

四川牧区是全国第五大牧区,拥有天然草原2.45亿亩,分布在长江、黄河上游和源头,构成长江、黄河上游重要的生态屏障,具有十分重要的生态战略地位。自2011年启动实施草原生态保护补助奖励政策以来,四川牧区实施草原禁牧补助7000万亩、草畜平衡奖励1.42亿亩、牧草良种补贴860万亩、牧民生产资料综合补贴45.2万户,政策惠及阿坝、甘孜、凉山三州48个县、1160个乡镇、7825个村,牧户100余万户、400多万人。草原生态保护补助奖励政策深入有效实施,取得了“草原增绿、牧业增效、牧民增收”的可喜成效。

(一)加强组织协调,建立行之有效的工作激励约束机制。为确保草原生态保护补助奖励政策落实到位,省委省政府将补奖政策实施纳入全省重点民生工程,加强组织领导和协调,省、州、县、乡逐级成立党委或政府主要领导为组长的政策实施领导小组,明确工作职责和任务,统筹安排补奖工作落实,省、州、县、乡、村、牧户层层签订补奖政策实施目标责任书,建立了组织领导、指挥协调、推进实施、监督管理、目标考核“五统一”的工作机制,形成了党政统筹、部门配合...

四川牧区是全国第五大牧区,拥有天然草原2.45亿亩,分布在长江、黄河上游和源头,构成长江、黄河上游重要的生态屏障,具有十分重要的生态战略地位。自2011年启动实施草原生态保护补助奖励政策以来,四川牧区实施草原禁牧补助7000万亩、草畜平衡奖励1.42亿亩、牧草良种补贴860万亩、牧民生产资料综合补贴45.2万户,政策惠及阿坝、甘孜、凉山三州48个县、1160个乡镇、7825个村,牧户100余万户、400多万人。草原生态保护补助奖励政策深入有效实施,取得了“草原增绿、牧业增效、牧民增收”的可喜成效。

(一)加强组织协调,建立行之有效的工作激励约束机制。为确保草原生态保护补助奖励政策落实到位,省委省政府将补奖政策实施纳入全省重点民生工程,加强组织领导和协调,省、州、县、乡逐级成立党委或政府主要领导为组长的政策实施领导小组,明确工作职责和任务,统筹安排补奖工作落实,省、州、县、乡、村、牧户层层签订补奖政策实施目标责任书,建立了组织领导、指挥协调、推进实施、监督管理、目标考核“五统一”的工作机制,形成了党政统筹、部门配合、乡村联动的良好工作格局。同时,省政府制定出台《四川省草原生态保护补助奖励资金绩效考核评价暂行办法》,建立省考评、州考核验收、县自查考核验收的绩效考评制度,按照绩效考评办法,省州县认真开展补奖政策落实情况绩效考核验收工作,严格奖惩,对年度考核在良好等级以下的县,各州领导小组对县级主要领导进行约谈和问责,限期进行整改,切实建立补奖工作激励和约束机制。同时,将补奖政策奖励资金分配与绩效考评结果挂钩,如果考核结果达到良好以上,奖励资金可由州、县统筹安排用于草管员和工作经费补助,如果考核结果差,则不予安排奖励资金,工作经费以及草管员补助全部由州、县财政负担。

(二)强化投入保障,建立补奖资金统筹整合机制。自2011年以来,中央财政每年投入四川省草原生态补助奖励资金11亿元,省财政每年安排补奖政策省级配套项目资金1.5亿元,州县筹措配套资金7000多万元,主要用于人工打贮草基地、标准化草场、牲畜棚圈、牲畜改良点、现代家庭牧场建设,加快畜牧业生产方式转变,积极发展现代草原畜牧业,推动补奖政策深入有效实施,努力实现“禁牧不禁养,减畜不减收”的目标。同时,以草原生态保护补助奖励政策为平台,积极整合退牧还草工程、藏区“9+3”免费职业教育计划、游牧民定居工程、阿坝州扶贫开发和综合防治大骨节病、大小凉山综合扶贫开发、川西北防沙治沙试点工程等项目,形成资金合力,促进牧区经济社会全面协调发展。

(三)严格资金监管,确保补奖资金安全发放。各级财政部门按照《中央财政草原生态保护补助奖励资金管理暂行办法》、《四川省草原生态保护补助奖励资金管理实施细则》的有关要求,严格执行专账管理、专款专用、分级分项核算等规定,及时拨付资金,切实加强资金监管,提高资金使用绩效。坚持“规范操作、严格考核、公示公告、兑现到户”的原则,各县规范资金发放程序,推行“一卡通(一折通)”兑付方式,制定资金发放方案,组建财政、畜牧、纪检、监察、公安、信用联社共同参与的资金兑付工作组,联合开展牧户考核验收和资金兑现发放工作,及时将补奖资金兑现发放到户,确保资金发放对象、金额零误差。

(四)加强政策扶持,启动现代家庭牧场示范建设。在草原承包基础上,围绕培育牧民定居新村产业,有机结合“人草畜”三要素,以牧民为主体、市场为导向、科技为支撑、经济效益为目标,力求在牧区建立起草原经营管理和畜牧业发展新机制。2013年起,四川省在川西牧区率先启动实施了“现代家庭牧场示范建设”,选择一批具有一定文化素质、生产技术、饲养规模、经济实力的畜牧业大户,相对集中开展以“三通四有五个推广”为主要内容的现代家庭牧场示范建设,省级财政实施“以奖代补”,对开展建设并通过验收的家庭牧场给予每户5万元的补助。通过现代家庭牧场示范建设,实现了以草定畜、草畜平衡、划区轮牧、定居放牧,进而促进了规模化养殖、标准化生产、集约化经营。

(五)加大督查指导,推动补奖工作顺利开展。建立省巡查、州抽查、县普查的监督检查制度,省级有关部门每年联合派出省级督导工作组,走遍所有牧区县,开展补奖政策实施督导检查,指导协调政策落实,有力推动基层工作开展。如甘孜州建立补奖政策实施督导员制度,派出20多名专职督导员长驻县乡开展督促检查和指导。阿坝州对补奖政策实施开展效能监察,发挥了督一次、促一下,推动工作一大步的作用。各地建立补奖政策实施举报制度,设立举报箱,公开举报电话;制作安装草原禁牧管护区、草畜平衡区标识标牌,将管护区域、面积、补奖内容、目标责任以及监督电话公布公示,主动接受社会监督。

(六)加强监理监测,保护补奖政策实施成果。以加强草原执法监理监测体系建设为重要手段,切实保护好补奖政策实施效果。每年定期开展禁牧和草畜平衡制度执行专项大检查工作,加大两项制度落实情况的执法监督,依法打击各种破坏草原、损害牧民合法利益行为,对违反禁牧休牧和草畜平衡管理规定的行为予以坚决纠正和制止,实现定期检查和日常巡查工作常态化、制度化。2011年,四川省开始探索在牧区设立村级草管员公益岗位,将草管员补助和政策实施工作经费列入州、县财政预算,州、县财政负担比例为4:6。牧区各县根据草原禁牧和草畜平衡实施面积,每村聘用1—2名草管员,从而形成了省、州、县、乡、村五级草原管护联动网络。截至目前,已建立了以100个草原固定监测点为基础、草原监测在线技术服务信息系统为平台的草原监测系统,牧区重点草原村共聘用草管员7400名,草原监理监测队伍建设得到有效加强,有力保障了禁牧、休牧轮牧和草畜平衡制度的有效落实。

(七)加强培训宣传,营造补奖工作良好氛围。各级财政建立草原补奖政策实施信息报送制度,认真执行进度双月报和工作动态月报制度,确保补奖工作下情上知、信息畅通。组织开展了政策管理、制度管理、资金管理、草原监理监测、实施方案编制、信息系统管理、档案资料管理等一系列专题培训,培养了一批懂政策、会管理、熟业务的管理人员队伍。通过广播电视、手机短信、入户宣讲、科技下乡等有效形式,加大政策宣讲力度,有效营造了补奖政策实施的良好工作氛围和社会氛围,极大调动了牧民群众参与政策实施的积极性和主动性,使农牧民群众真正成为补奖政策的知晓人、责任义务的明白人和政策实施的主人。

通过落实草原生态保护补助奖励政策,实施退牧还草、增草减畜等生态项目,四川省牧区草原生态保护建设步伐明显加快,取得显著成效。一是草原生态环境得到有效改善。据监测统计,2012年,四川牧区草原综合植被盖度83.1%,比上年提高2个百分点,天然草原鲜草总产量804.5亿公斤,比上年增加1.3个百分点,牲畜超载率24.2%,比上年下降了9个百分点。二是草原保护制度全面推行。草原补奖政策的实施推动了草原保护制度的落实,牧区2.12亿亩可利用草原全部承包到户,禁牧和草畜平衡草原全部划定为基本草原,禁牧休牧、草畜平衡制度全面执行,草原执法监管体系得到加强。三是畜牧业生产转型提质。以实施补奖政策为契机,积极推动传统草原畜牧业向现代草原畜牧业的转型升级。推行舍饲半舍饲,建成标准化“两棚一圈”1.5万户、120多万平方米;积极实施“增草肥畜”工程,开展人工种草、免耕种草671万亩,建立户营打贮草基地240万亩、8个州县级抗灾保畜打贮草基地16万亩;建设牲畜改良点600余个,引购优良种畜2万余头只;草原畜牧业综合生产能力进一步提高,牧区牛羊肉总产量30.2万吨,同比增加7.6%。四是农牧民收入明显提高。2012年,牧区牧民人均纯收入4579元,同比增加655元,减畜不减收的政策目标基本实现。其中,草原补奖政策性人均增收230元,草原补奖政策成为助推农牧民增产增收的重要因素之一。

责任编辑 李艳芝

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号