当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2020年第10期 > 中国财政2020年第10期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2020年第10期 > 中国财政2020年第10期文章 > 正文疫情对居民消费影响的调查分析与对策建议

时间:2020-08-14 作者:中国财政科学研究院财政大数据研究所“疫情与居民消费”课题组

[大]

[中]

[小]

摘要:

2020年1月,新冠肺炎疫情突如其来,政府果断采取隔离政策,作为民生集中体现的居民消费呈现新特点:一方面,以线上消费为主的新消费模式风生水起,“宅经济”规模快速扩大。另一方面,人口流动大幅减少,餐饮、影视、旅游、文娱等领域的消费受到抑制。疫情对居民消费影响几何?疫情的影响是否短暂且有限?疫情之后消费市场是否能触底反弹?这些问题既是社会各界关注的焦点,也是政策制定的重要考虑因素。为此,课题组设计了专题问卷,通过线上填报方式在全国范围内调查居民个人及家庭消费基本情况,深入了解疫情影响下居民消费的特点及其未来走势。

线上问卷调查于2月18日开始,到3月12日截止,共获得1049个有效样本,覆盖除西藏以外的30个省市,涉及186个地市、493个区县,具有较好的全国代表性。基于有效样本,课题组就疫情对居民消费的影响进行了深度剖析,并提出对策建议。

疫情主要通过物价影响居民日常消费

(一)食品价格水平变动情况。疫情防控期间居民宅家生活,其对生活物资的购买需求急剧增加,而各地所采取的防控措施对企业生产和跨地区物流施加了多重限制,使得各类物资的供给能力急剧下降,原本处于紧平衡的食品供需关系进一步趋紧。调查...

2020年1月,新冠肺炎疫情突如其来,政府果断采取隔离政策,作为民生集中体现的居民消费呈现新特点:一方面,以线上消费为主的新消费模式风生水起,“宅经济”规模快速扩大。另一方面,人口流动大幅减少,餐饮、影视、旅游、文娱等领域的消费受到抑制。疫情对居民消费影响几何?疫情的影响是否短暂且有限?疫情之后消费市场是否能触底反弹?这些问题既是社会各界关注的焦点,也是政策制定的重要考虑因素。为此,课题组设计了专题问卷,通过线上填报方式在全国范围内调查居民个人及家庭消费基本情况,深入了解疫情影响下居民消费的特点及其未来走势。

线上问卷调查于2月18日开始,到3月12日截止,共获得1049个有效样本,覆盖除西藏以外的30个省市,涉及186个地市、493个区县,具有较好的全国代表性。基于有效样本,课题组就疫情对居民消费的影响进行了深度剖析,并提出对策建议。

疫情主要通过物价影响居民日常消费

(一)食品价格水平变动情况。疫情防控期间居民宅家生活,其对生活物资的购买需求急剧增加,而各地所采取的防控措施对企业生产和跨地区物流施加了多重限制,使得各类物资的供给能力急剧下降,原本处于紧平衡的食品供需关系进一步趋紧。调查结果表明,超过半数受访者认为蔬菜(81.83%)、肉蛋(61.2%)和水果(57.67%)价格显著上涨。相对于海鲜、粮食、牛奶等食品而言,居民对蔬菜、肉蛋和水果的需求更大,购买频次更多。因此,蔬菜、肉蛋和水果有相对更大的价格上涨压力。

(二)基本生活物资短缺情况。疫情防控使得物流成本增加、物资供给时效性降低,这在导致食品等价格上涨的同时,也可能导致居民的基本生活物资出现短缺。调查结果显示,超过一半的受访者表示生活物资存在一定程度的短缺。具体地,分别有40.13%、11.53%的受访者选择生活物资“略有短缺”和“比较短缺”,而选择“非常短缺”的受访者所占比例仅为2.19%。同时,46.14%的受访者表示并未面临生活物资短缺问题。北方、中部和乡村地区的物资短缺程度相对严重。另外,低收入群体的生活物资相对短缺,但物资短缺程度与收入水平之间并无单调的线性关系。为防止生活物资短缺,全样本中仅有33.65%的受访者计划大量采购和储备生活物资,也即全国范围内居民尚未形成物资短缺将进一步加剧的预期。但是,疫情在全球蔓延,物资供应受阻风险较大,在推动复工复产工作的同时,有必要对社会舆论进行适当引导,避免居民形成不当预期并做出非理性选择。

(三)防疫物资购买难易程度。疫情期间,防疫物资的有效供给是我国实现复工复产、经济社会正常运转的根本保障。调查结果表明,我国居民在购买防疫物资上仍然面临较大困难。其中,44.90%的受访者选择“非常困难”,同时分别有30.41%、18.59%的受访者选择“比较困难”“略有困难”。相比之下,仅有6.10%的受访者选择“完全无困难”。在地区差异上,欠发达地区以及乡村地区的防疫物资供给问题明显更加严重。2月下旬以来,我国卫生防疫物资的生产能力已大幅提升,各类型口罩的日产能已突破1亿只。考虑到全球疫情形势日益严峻,卫生防疫物资供给的内外平衡、地区平衡问题仍值得高度重视。

(四)居民对食品价格变动的预期。现阶段,食品等生活物资存在一定的供需矛盾,物价上涨必不可免。调查结果表明,34.13%的受访者认为食品价格将有小于5%的上涨,41.85%的受访者认为食品价格涨幅将处于5%—10%之间,24.02%的受访者认为食品价格涨幅将大于10%。这表明,居民中已经普遍形成食品价格将继续上涨的预期,但涨幅并不会太大。同时,这也意味着居民对于小幅的价格上涨有较高的接受能力。

疫情结束后居民仍有一定大额消费意愿

(一)疫情结束后居民的家用汽车购买意愿。疫情防控期间,家用汽车在日常出行中的重要性进一步凸显,这是否会强化疫情结束后居民购买汽车的意愿?调查结果显示,疫情结束后若政府放开相关限制政策,高达68.92%的受访者表示无购车计划,仅有13.16%的受访者有明确的购车意愿,剩余17.92%对于是否购车并不确定,持观望态度。

(二)疫情背景下居民的商品房购买意愿。疫情防控期间,一二线城市具有良好的公共服务体系,在保障居民健康方面的能力明显大于三四线城市。在我国流动人口规模不断扩大的背景下,这种差异性是否会使得更多的人愿意到一二线城市购房和定居?调查结果表明,如果政府放开购房、获取户籍等的限制,一二线城市仍然是人口流动的主要目的地。34.51%的受访者表示将考虑到一二线城市购房并定居,另有19.83%的受访者持观望态度。也就是说,超过50%的受访者倾向于到一二线城市定居。

(三)居民大额消费意愿的地区和人群差异。在大额消费意愿方面,不同地区或不同类型的居民之间存在一定差异,具体表现为:一是经济发达地区居民的大额消费意愿相对强于欠发达地区;二是大额消费意愿与收入水平之间大致呈正相关关系,即高收入人群的消费意愿最强;三是中青年是大额消费的绝对主力军。30岁以下人群在一二线城市购房并定居的意愿最强,而30—45岁人群的购车意愿整体最强。总的来说,疫情结束后我国居民仍有一定的大额消费意愿。政府适当放松对汽车、商品房等的限制,可以有效促进居民大额消费。

疫情影响下居民服务消费意愿增强

(一)关于增加医疗保健、保险等服务消费的意愿。突如其来的疫情凸显了医疗保健投资、购买保险等的重要性。约有55.86%的受访者表示,经过此次疫情后将增加对医疗保健、保险等服务的消费。虽然仍有22.40%的受访者表示并没有增加消费的意愿,但总体上来说有接近78%的受访者可能增加医疗保健、保险等消费。居民对增加医疗保健、保险等服务消费的意愿存在一定的地区和人群差异。北方、东西部和乡村地区居民对增加医疗保健、保险等服务消费的意愿相对较高。分年龄来看,增加医疗保健、保险等服务消费的意愿大致与年龄之间呈正相关关系。上述结果表明,疫情结束后,医疗保健、保险等服务消费领域很可能迎来新一轮的增长,而这些消费对于居民的健康等人力资本积累有较大的促进作用。

(二)疫情影响下居民旅游计划支出变动情况。旅游业成为疫情期间受冲击最大的行业之一。疫情结束后旅游业能否复苏或反弹,主要取决于居民保持既定旅游支出水平的意愿。调查发现,46.33%的受访者预计其2020年旅游支出将减少。相比之下,认为自己旅游支出保持不变的受访者占比为42.04%。同时,不同地区或不同类型的居民预计旅游支出变动并无太大差异。本次问卷调查期间,疫情尚未在全球快速蔓延,且我国疫情防控成效显著。3月中旬开始,疫情在全球多个国家暴发,且呈愈演愈烈之势。考虑到这一因素,居民2020年的旅游支出必将更大范围、更大幅度地减少,旅游业将遭受更大的冲击。如何支持旅游业度过“寒冬”,是各级政府出台实施宏观调控政策需要考虑的重要内容之一。

(三)关于增加科普、文化等服务消费的意愿。疫情期间关于疫情的科普和文化传播起到了非常重要的作用,成为经济社会稳定的重要支撑。调查结果表明,经过此次疫情,居民对增加科普、文化等服务消费的意愿普遍上涨。近90%的受访者均表示有一定意愿,其中,分别有36.32%、15.35%的受访者表示比较有意愿和非常有意愿。增加科普、文化等服务消费的意愿存在一定的地区和人群差异。北方和乡村地区居民、公职人员和专业技术人员、收入水平偏低的人群以及青年人对增加科普、文化等服务消费的意愿相对更强。总体而言,疫情在一定程度上增强了我国居民对科普、文化等服务的消费意愿。鉴于科普和文化对于建设创新型国家的重要作用,疫情结束后,政府可以将鼓励和支持科普、文化事业发展作为主要工作之一,以应对和减少疫情对服务消费领域的不利影响。

疫情增加居民线上消费意愿及支出

(一)疫情期间线上消费具体情况。疫情防控期间,各级政府采取了很多旨在限制人口流动和聚集的措施,线上消费成为居民的主要消费模式。对线上消费而言,此次疫情具有一定的正向促进作用。调查结果显示,线上购物、网络电影、线上教育是居民线上消费的主要类型。从支出结构看,线上购物仍然是居民支出最多的消费类型。61.39%的受访者表示疫情期间线上购物支出最多;线上教育、网络影视的消费支出分列其后,分别占比16.59%和12.96%。疫情期间居民线上支出总体结构并无明显的地区或人群差异。57.39%的受访者表示疫情结束后其线上购物支出将保持不变或者增加。同时,30.03%的受访者认为疫情结束后其线上教育消费将保持不变或增加,仅次于线上购物。上述数据表明,受此次疫情影响,线上教育消费规模将进一步扩大,并与线下教育形成有效互补。此次疫情将对线上购物、线上教育等产生较为持久的正向影响。

(二)线上购物支出增长情况。约46.53%的受访者表示,与过去几个月相比线上购物支出有所增加。其中,分别有14.97%、13.16%的受访者表示其支出增长幅度为低于10%、10%—20%,而选择增幅为20%—30%、30%以上的受访者占比分别为8.20%、10.20%。与此同时,39.66%的受访者表示其线上购物支出与过去几个月相比有所减少。虽然存在一定的地区差异或人群差异,但总体上来说,疫情期间线上购物较大幅度地替代了线下购物,各种商业活动的线上化程度不断提升,这将成为居民消费支出增长的主要来源。

疫情期间线上公共服务供给增加

(一)居民获取疫情相关信息的主要渠道。调查结果显示,政务微信号和政务官方网站是居民的首选渠道,主要通过这些方式获取信息的受访者占比分别为73.78%、65.68%。相比之下,政务微博和政务抖音的相应比例分别只有37.65%、14.68%。此外,也有部分居民主要通过丁香医生、支付宝、钉钉等第三方媒介以及医生朋友等私人渠道获取信息,但这一比例仅有5.91%。

(二)居民对在线信息公开和线上公共服务的评价。调查结果显示,政府部门的在线信息公开和线上公共服务得到了居民的普遍认可。23.74%的受访者对在线信息公开和线上公共服务表示非常满意,47.38%的受访者表示基本满意,合计占比高达71.12%。接近29%的受访者对政府在线信息公开和线上公共服务表示非常不满意或较不满意。这些数据表明,我国数字化政府、服务型政府建设取得了较大进展,但仍然还有很大的改进和完善空间。

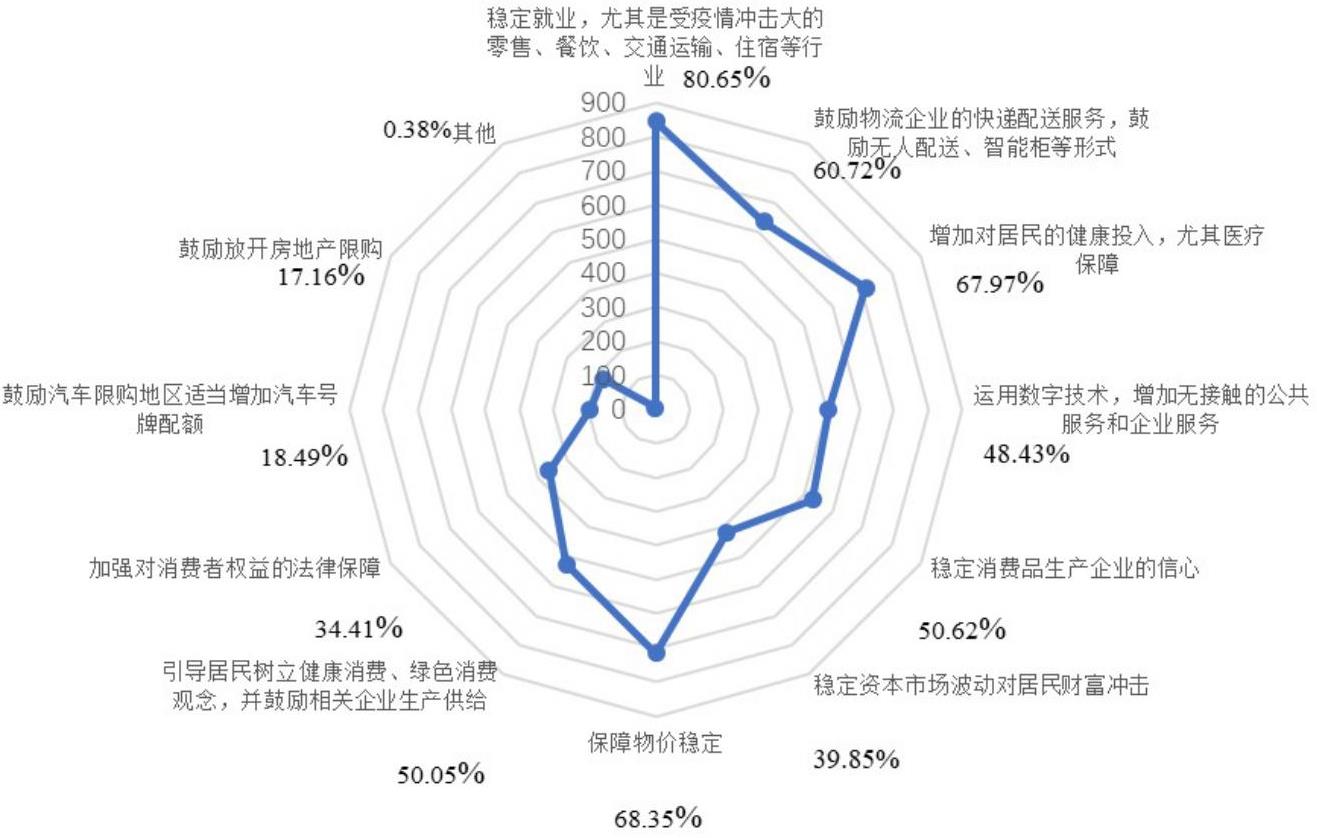

居民对带动消费政策的认知

调查结果显示(见图1),大部分居民认为,政府应出台实施多种政策措施,同时发力以带动消费增长。在11个政策选项中,赞成人数超过半数的共有6项,分别是保障就业稳定、保障物价稳定、增加健康投入、改进物流配送设施及服务、稳定消费品生产企业信心和引导居民树立健康消费观念。

对策建议

(一)短期内多措并举稳消费

一是精准发力保障和稳定就业,减少重点地区、重点产业、重点人群的就业和可支配收入波动。通过增加税费减免等措施,积极支持受疫情冲击严重的零售、餐饮、住宿、旅游等重点服务行业恢复,适时调整社保缴费等薪酬福利待遇政策,协助企业维持用人用工需求水平。强化货币流动性管理,避免资本市场震荡带来的财富损失。

二是有效保障物资供应和市场价格稳定,增强企业和消费者信心。依托龙头企业和平台企业提高物资配给效率、降低物流运输成本,加大反垄断、反不正当竞争执法力度,严厉打击哄抬物价、恶性竞争等投机行为,保障市场公平有序竞争和物价稳定,增强市场主体信心。整合相关平台资源,建立市场和社会舆论观察预警机制,及时做好对居民预期的引导工作。

三是依托新兴数字技术合理放松政策限制,适当释放各地居民大额消费潜力。引导部分城市合理调整对汽车购买的政策限制,通过大数据等技术统筹解决城市交通问题,并有效解决停车难、停车贵等问题。在坚持“房住不炒”的原则下适当放松限购政策,满足居民对商品房的刚性需求,同时严厉打击囤房炒房、不合理交易等违法违规行为,避免房价不合理变动。规范保险、维修、二手车交易、房产中介等服务行业的健康发展,为居民选择服务机构提供可信参考。

(二)中长期大力挖潜促消费

一是进一步健全城乡公共服务体系,增加科技、教育、文化、医疗等有效供给。公共服务投入也是公共消费,有助于促进居民的人力资本提升,而且可以提升居民的持续消费能力。加快优化和调整城乡基本公共服务体系及区域布局,确保基本公共服务供给满足需求。出台实施相关优惠政策支持各类服务机构规范、快速发展,为服务消费规模扩大和结构优化提供助力。进一步优化财政经费配给结构和方式,调动市场和社会主体积极参与医疗卫生事业,为居民提供可及性强的基本医疗保健服务。加大对消费基础设施标准化、差异化、个性化服务的投入力度,确保消费基础设施充分发挥对居民消费的促进作用。

二是大力优化完善社会消费环境,强化消费者权益保护,倡导健康消费理念,营造良好的线上消费环境,让居民消费敢于消费、乐于消费。加快建立健全消费领域法律法规体系,为居民消费尤其是线上消费的健康、规范发展提供法制保障。倡导居民积极践行绿色健康消费理念,使全社会形成健康生活、健康消费的良好氛围。针对购物、教育、保险、医疗保健等各类服务消费领域,加快建立以市场化声誉机制为基础、以平台企业规制为依托、以信息数字技术为抓手的新型监管机制,确保线上消费快速、健康、规范发展。加强物流基础设施建设,进一步推广和普及无人配送、智能柜收寄等方式,为线上消费更好更快发展提供有力支持。

三是以数字政府建设带动政府治理现代化,提升政府应对突发事件的危机处置能力。加快出台政府数字化转型指南,统筹推进全国和各省市的政务数字化建设。总结和推广疫情期间的成功经验,积极、有序推进科普、文化、教育等公共服务的线上化,利用互联网低成本、高效地实现标准化服务的常态化。建立全国性和若干区域性政府数据开放共享平台,加快实现公共服务的社会化共享和市场化或公益化开发利用并实施立法保障。加快引入和培育数字人才队伍,提高政府的数字化治理能力。

(课题组组长:傅志华,成员:王志刚 周孝 夏换 董木欣)

责任编辑 韩璐

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号