完善地方债发行工作的几点建议

时间:2019-08-22 作者:石睿诣 清华大学

[大]

[中]

[小]

摘要:

发行地方债券作为我国地方政府举债融资的合法方式,对于提高地方政府债务规范化、透明度,防范地方政府债务风险发挥了积极作用。由于我国在这方面起步较晚,2015年以后才全面推行地方政府债券由省级政府“自发自还”。目前,定价没有形成一个完善的机制,不利于地方政府提升参与债券发行议价能力和统一的地方债券市场建设。地方债利率如何确定、什么样的利率是合适的、除市场因素外地方债利率还受到哪些因素的影响等问题,都需要债券市场各方尤其是财政部门的关注。

地方债发行情况

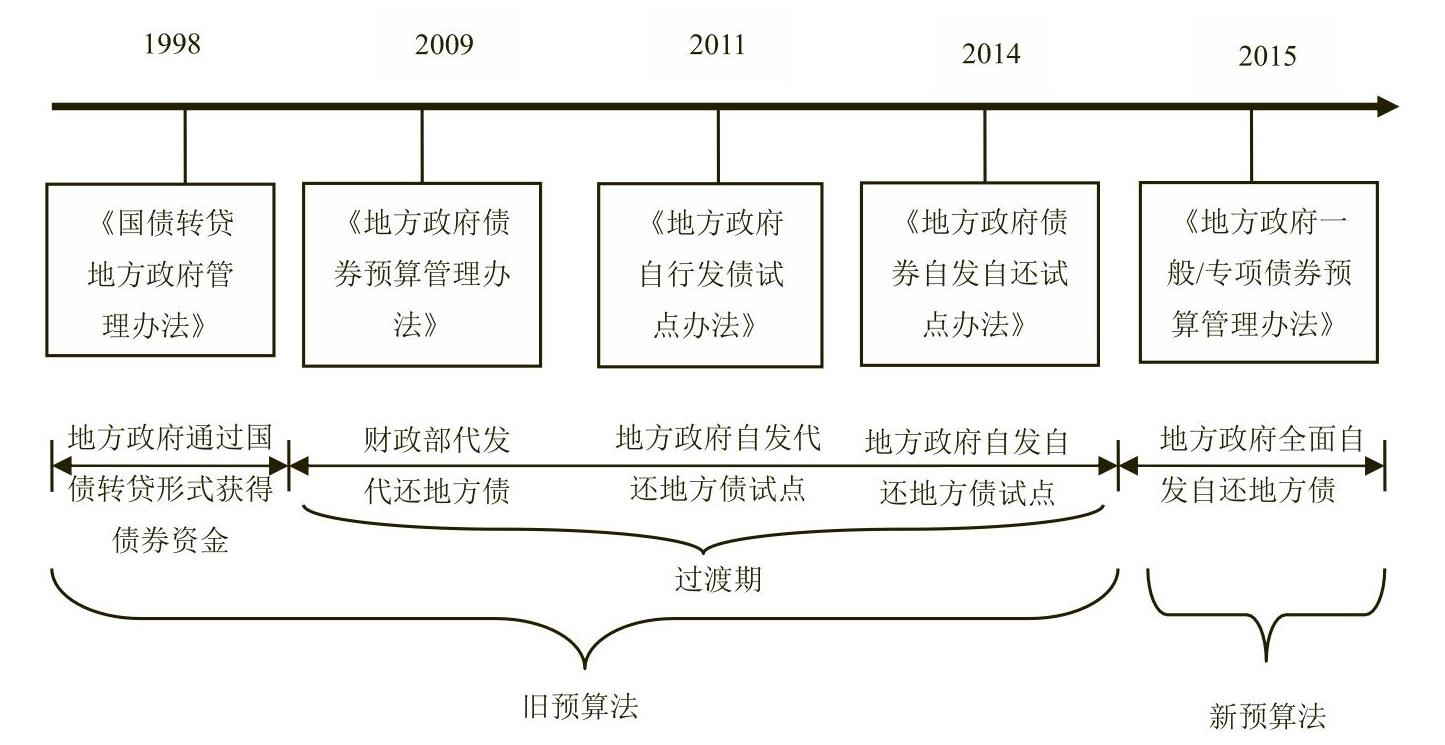

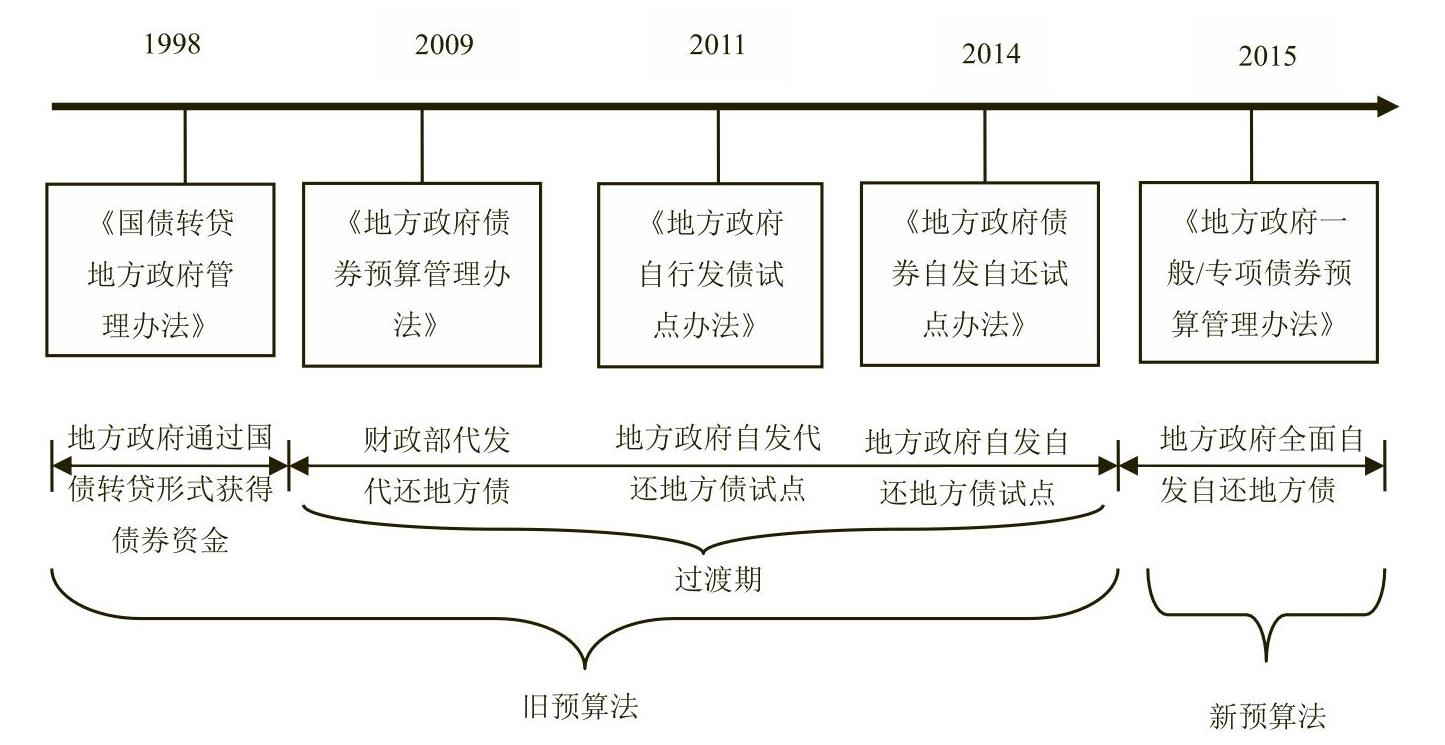

近年来,地方债发行制度改革沿着“国债转贷、代发代还、自发代还试点、自发自还试点、全面自发自还”的路径不断深化,不同阶段发行利率相对于国债利率的利差呈现不同的特点。

2015年全面实施地方债自发自还后,我国债券市场总体体现为,一方面“开前门,堵后门”,理顺地方政府的正常融资渠道,舒缓地方政府债务压力,防范债务风险;另一方面在制度设计上,着眼债券市场的长期可持续发展,推进地方政府债券市场化。这些都直接或间接地影响着地方债利率变化。经...

发行地方债券作为我国地方政府举债融资的合法方式,对于提高地方政府债务规范化、透明度,防范地方政府债务风险发挥了积极作用。由于我国在这方面起步较晚,2015年以后才全面推行地方政府债券由省级政府“自发自还”。目前,定价没有形成一个完善的机制,不利于地方政府提升参与债券发行议价能力和统一的地方债券市场建设。地方债利率如何确定、什么样的利率是合适的、除市场因素外地方债利率还受到哪些因素的影响等问题,都需要债券市场各方尤其是财政部门的关注。

地方债发行情况

近年来,地方债发行制度改革沿着“国债转贷、代发代还、自发代还试点、自发自还试点、全面自发自还”的路径不断深化,不同阶段发行利率相对于国债利率的利差呈现不同的特点。

2015年全面实施地方债自发自还后,我国债券市场总体体现为,一方面“开前门,堵后门”,理顺地方政府的正常融资渠道,舒缓地方政府债务压力,防范债务风险;另一方面在制度设计上,着眼债券市场的长期可持续发展,推进地方政府债券市场化。这些都直接或间接地影响着地方债利率变化。经分析归纳,近年来国家在地方债发行政策方面的变化主要有以下几方面:

1.快速扩大的地方债发行规模。2015年财政部下达的地方债总规模为3.8万亿元,是2014年的9.5倍,2016年地方债发行出现了爆发式增长,规模6万亿元,同比增长98.69%。随着地方债的大规模发行,地方债已超越了金融债,成为仅次于同业存单的第二大债券品种。地方债规模的急剧扩张,对债券市场的承销能力形成巨大冲击。首先由于各省份的经济实力不同、财政资源配置不同,促进了各地政府债券利率的利差分化;巨量地方债规模的下达,使得地方政府和商业银行等其他参与主体在市场的议价能力此消彼长,进而促进地方债发行利率定价的市场化;随着地方债存量增加,为地方债二级市场发展壮大、健康发展提供了基础。

2.公开招标发行的地方债,利率呈现逐步分化的趋势。总的看,2015年全面推行地方债自发自还以来,对于公开招标发行的地方债,利率呈现逐步分化的趋势,特别是受“辽宁债流标”事件影响,并伴随财政部3.8万亿元巨量债券额度下达,为保证地方债的顺利发行,地方政府对发行利率的容忍度增强,定价市场化程度有所提高,较国债利率的利差落在上浮0—31BP之间,20BP以上已逐渐被市场接受。定向承销发行的地方债,定向承销债券由于流动性受到限制,需要在利率方面得到补偿,一直高于国债利率40—60BP,似乎已被市场接受达到暂时均衡,将会随公开招标发行利率的变动而相应调整。

3.全面推行地方债信用评级成为必然趋势。财政部要求发行地方债应开展政府债券债项信用评级,并向市场披露,内容包括经济状况、发展规划、财务收支和债务情况、财政治理能力等方面。从而形成倒逼机制,促进政府建立健全综合财务报告制度,进一步推动财政信息透明公开,尤其是政府债务状况公开,强化地方政府债务管理能力,防范债务风险。

从近年的地方债发行实践来看,研究地方债定价,其核心问题是研究地方债利率与国债利率的利差问题。国债利率作为基准利率,已经包含了影响债券价格的国民经济、投资、消费、金融、财政形势等宏观经济因素,接下来,影响地方债利差的因素,可能还包括地方政府经济情况、债券流动性、财政资源配置、债券发行量、信息不对称等。研究地方债定价问题,要以债券定价基本原理为基础,科学、系统地分析利差问题。

立足地方债可持续发展的建议

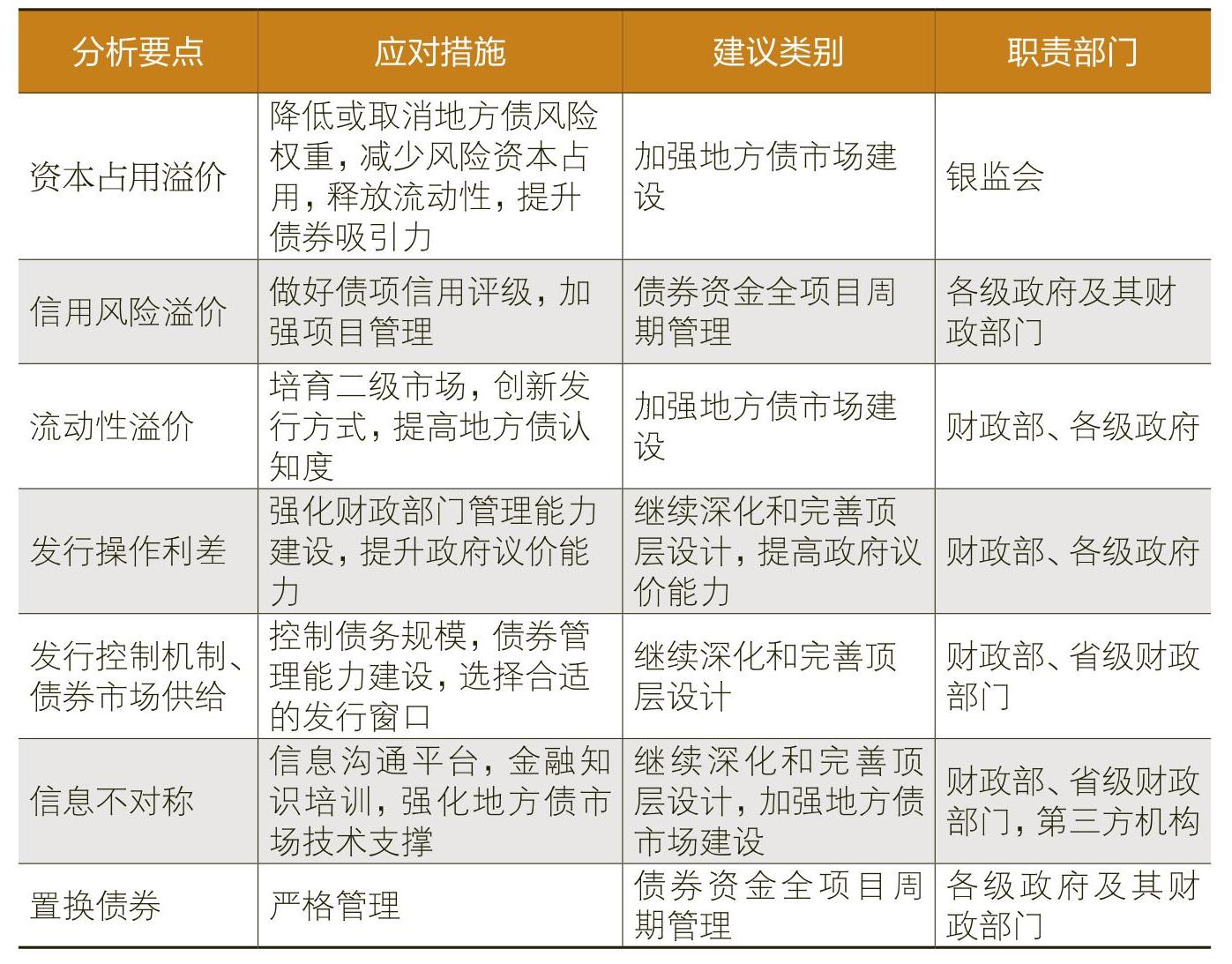

目前,地方债发行制度既有省级政府作为发行方与市场之间,就发行价格和承销规模问题的博弈,也有省级与市县政府之间,就项目和债务规模问题的博弈。从长远看,地方债发行定价市场化是大趋势,但市场各方会持续地充分利用各自资源对地方债发行工作施加影响。通过建立地方债定价分析模型和环境因素分析,对影响地方债发行的诸多因素进行研究后,笔者针对各项分析,梳理出如下应对措施:

(一)抓住三个关键,继续深化和完善顶层设计。地方政府债券由省级政府代为发行的政策,中央政府名义上不再给予地方债信用担保,市县级政府举债要经过省级政府,债务风险过度集中到省级。随着地方债发行规模的不断扩大,市县的债务违约风险影响到省级财政资金运转时,很可能影响到省级财政的稳健运行。因此,地方债发行制度改革绝不是全面由省级自发自还那么简单,而应配合深化财政管理制度改革,由财政部牵头,深入开展顶层设计,继续深化和完善债务管理改革。一是探索“责权利、借用还”相匹配的地方债发行新机制。进一步明确省与市县的事权划分,开展分级发行试点,研究地方债风险分级承担的措施,建立和完善偿债准备金制度,避免债务违约风险向省级财政集聚。二是加强政府性债务管理。严控地方政府债务规模,确保债务资金只能用于公益性资本支出,深入开展债务风险预警系统建设,建立地方政府债券项目筛选制度体系。三是强化地方财政部门债券管理能力建设。建立健全地方债信息公开披露机制,逐步核实各地可偿债资产数额,建立地方可偿债资产信用评级机制,构建地方债财政系统信息交流平台,破解地方政府与金融机构之间信息不对称问题。

(二)落实四项措施,加强地方政府债券市场建设。作为债券新品种,地方债目前交易极度不活跃、金融机构特别是非银行机构对地方债认识不足,这些问题影响着地方债市场健康发展。应着力推进以下工作:一是由银监会降低或取消地方债风险权重。减少由于配置地方债而形成的商业银行风险资本占用,释放流动性,提升债券自身的吸引力。二是开展地方债发行方式创新。开展在证券交易所小规模发行地方债试点,拓展发行平台;比照储蓄式国债发行方式,开展柜台发行试点,提高地方债社会认知度;配合国库现金管理,发行1年期以内的地方债。三是大力培育地方债二级市场。主要是解决地方债流动性问题,继续扩大地方债存量规模,通过宣传提高非银行机构对地方债的认知,吸引更多机构参与地方债市场,鼓励财政资金增值运作使用地方债作为抵质押品。四是强化地方债市场技术支撑。深入做好地方政府债券信息披露工作,利用倒逼机制增强地方政府债务透明度;鼓励信用评级机构、中央结算公司、证券交易公司等第三方机构提供债券市场公开信息服务;借鉴国债管理经验,不断完善地方债收益率曲线,为地方债发行和交易提供定价参考。

(三)处理好借、用、还三个环节,开展债券资金全项目周期管理。项目是资金的载体,防范债务风险的关键是项目不出风险。对于债券资金对应的项目,要在入选项目库、项目融资、项目执行、项目还款各个环节加强管理。一是严格筛选债券项目。应严格按照债务规模和期限、资金投向、债务结构等科学选择,确保地方债项目的公益性资本项目属性。对于置换债券项目应从严从紧,尤其对于公开发行的置换债券,债券资金要确保落实到项目,避免出现旧债未还又出新债的现象。二是大力提高债券项目信息透明度。支持项目信用评级机构对债券项目进行跟踪评级,动员财政监督和审计力量,开展债券项目监督检查,促进项目健康发展,保证债券资金用到实处。三是做好债券项目还款工作。督促市县政府将地方债项目还款资金列入本级财政预算,建立债券资金还款信用通报制度,建立还款与债券额度分配、财政资金转移支付挂钩机制,确保及时足额还款,维护本省在债券市场的信誉。

(四)多措并举,提高政府议价能力。当发行规模达到一定程度时,相对于商业银行的债券议价能力,地方政府在债券市场总体处于劣势。但是,在发行操作环节地方政府可以通过整合政府财政资源、采取激励措施等方式,提高地方债承销吸引力,调动商业银行参与地方债承销的积极性,从而提高政府议价能力。一是通过开展国库现金运作、财政专户开设、集中支付代理银行选择与评价等传统手段调动商业银行的积极性,还可以考虑与股权投资基金、PPP项目基金、中小企业发展资金挂钩,吸引承销商参与地方债承销。二是充分发挥市县政府作用,协调地方金融机构积极参与地方债承销;统筹各级次库款、整合市县社保基金和住房公积金等措施,整合各级资源,确保政府债券发行工作顺利开展。三是调动省内金融机构参与地方债承销的积极性。金融机构在确保发行成功的关键环节起到不可忽视的作用,加强省级财政部门与金融机构的协作,在激励措施上给予适度倾斜,促使本省金融机构支持本省地方债券发放工作。四是中央部门应抓住事权划分、债务管理和能力建设三个关键,继续完善顶层设计,深化地方债发行制度改革;落实减小风险权重、创新发行方式、培育二级市场和强化技术支撑等四项措施加强地方政府债券市场建设;建议地方政府部门处理好选项目、管项目和守信用三个环节,做好债券资金全项目周期管理,多措并举,努力提高地方政府议价能力。

责任编辑 喻胜强

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号