当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第08期 > 中国财政2008年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第08期 > 中国财政2008年第08期文章 > 正文佛门度牒与财税金融

时间:2020-04-14 作者:翁礼华

[大]

[中]

[小]

摘要:

佛教在印度原本没有僧籍、寺籍、度牒制度,传到中国以后,由于僧尼出家可以免除赋税和徭役,其人数过分膨胀,势必减少纳税户数,从而影响国家财政收入。为了厘清赋役,我国自南北朝开始对僧尼登记入册规范化管理,建立僧籍制度,进而在唐代,朝廷正式向入册僧尼颁发资格证书——度牒,建立度牒制度,并从唐中宗景龙二年(公元708年)开始通过商品化的办法出售度牒,开辟了国家财政收入的新来源。

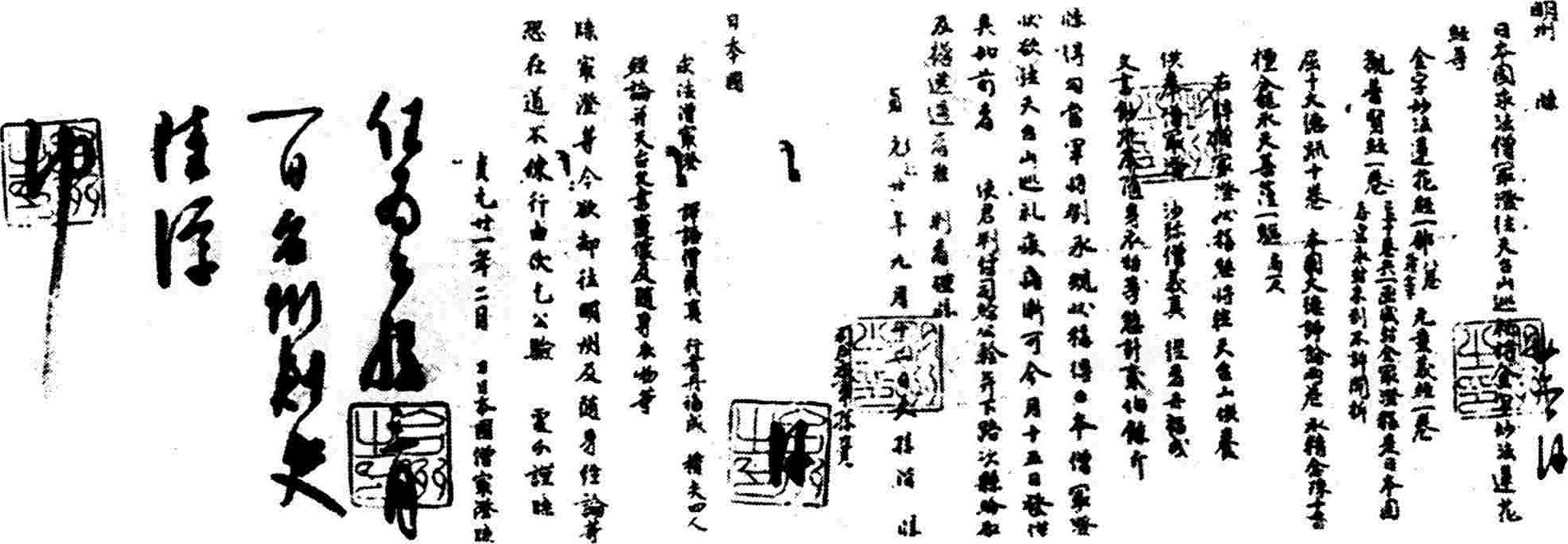

度牒,唐代称为祠部牒,绫素钿轴,制作考究。北宋用纸制作度牒,导致假度牒泛滥,至南宋则改用绢制,质地和官诰(相当于现代官员的委任状、任命书)相似,由于制作工艺复杂,假度牒不再出现。目前日本国仍保存着日僧最澄入唐朝时所得的一轴度牒。度牒是详细记述僧尼的原籍、俗名、年龄、所隶属的寺院、师名以及官府有关职掌宗教人员(相当于现代的宗教事务管理局官员)的联署。至于僧尼身死及还俗,度牒必须上缴。唐德宗建中三年(公元782年),敕令天下僧尼身死及还俗的,其度牒应由三纲(唐代在寺院内部实行集体领导制度,由政府任命的上座、寺主、维那称为三纲,共同负责全寺事务)即日呈送所在县府,由县按月申送至州,州汇总后申报朝廷,并与符诰一起注销。在京城...

佛教在印度原本没有僧籍、寺籍、度牒制度,传到中国以后,由于僧尼出家可以免除赋税和徭役,其人数过分膨胀,势必减少纳税户数,从而影响国家财政收入。为了厘清赋役,我国自南北朝开始对僧尼登记入册规范化管理,建立僧籍制度,进而在唐代,朝廷正式向入册僧尼颁发资格证书——度牒,建立度牒制度,并从唐中宗景龙二年(公元708年)开始通过商品化的办法出售度牒,开辟了国家财政收入的新来源。

度牒,唐代称为祠部牒,绫素钿轴,制作考究。北宋用纸制作度牒,导致假度牒泛滥,至南宋则改用绢制,质地和官诰(相当于现代官员的委任状、任命书)相似,由于制作工艺复杂,假度牒不再出现。目前日本国仍保存着日僧最澄入唐朝时所得的一轴度牒。度牒是详细记述僧尼的原籍、俗名、年龄、所隶属的寺院、师名以及官府有关职掌宗教人员(相当于现代的宗教事务管理局官员)的联署。至于僧尼身死及还俗,度牒必须上缴。唐德宗建中三年(公元782年),敕令天下僧尼身死及还俗的,其度牒应由三纲(唐代在寺院内部实行集体领导制度,由政府任命的上座、寺主、维那称为三纲,共同负责全寺事务)即日呈送所在县府,由县按月申送至州,州汇总后申报朝廷,并与符诰一起注销。在京城的就直接送交祠部(相当于现代之国家宗教事务管理局)。

唐宋鼎盛时,要获得度牒并非易事。如宋代度僧限制颇严,曾规定在拥有100个僧众的地区方可剃度1人。出家人先要到寺院当“行者”,担负寺院中的各项杂役,如种地、舂米等。行者不剃除头发,发型为垂发,京剧《一箭仇》中行者武松扮相就是其中之典型。行者可以从师受沙弥戒,但必须等到朝廷规定度僧的时日到来,经过官府甄别,或者经过试经合格,得到许可,给予度牒,并指定僧籍隶属于某寺院,然后方能取得僧人资格,剃度为僧。在这以后,还需要等待机会,前往朝廷许可传戒的寺院中受比丘戒,授戒师也必须由朝廷或官府指定。凡是不经过官府许可,没有得到度牒而私自剃发的僧尼,没有寺籍,称为私度,要受到政府的严厉处罚。直至清康熙十五年(公元1676年),还规定凡有私度者杖八十,还俗为民;冒名顶替者,杖四十,僧道官(相当于现代宗教局负责人,但在古代皆由僧侣担任)革职还俗。乾隆四年(公元1739年),规定地方官吏如若失察,罚俸三月。所以说,《西游记》里的孙悟空之称为“孙行者”,只能说明他是唐代没有正式获得资格证书的候补和尚而已。

至于度牒的价格,在唐朝以肃宗时代最为昂贵,一道度牒要价百缗。一缗是一贯钱,即一千文,百缗是十万文,而按当时市价,一文钱可以买一个烧饼,若烧饼价值人民币伍角,则当时度牒价格相当于人民币5万元一道,真是令人咋舌。至于唐中宗景龙年间(公元707—709年),据说连身份低卑的屠夫和酒保,只要能出得起三万文钱就可以买到一道度牒。僧尼有了度牒,便可以免除徭役、田赋和杂税,游方行脚、走遍天下也不受留难,其便利之处显而易见。至于其精神上的荣耀,在盛行佛教的唐代亦非同一般。

度牒发放在刚开始时并非以增加一次性财政收入为惟一目的,所以对出家为僧的要求十分严格。但是到了后来,安史之乱爆发,国家财政极其困难,军费开支浩大,财政入不敷出,政权岌岌可危。为力挽狂澜,朝廷不惜以度僧尼、出售度牒为手段,借以开辟一次性的国家财政收入来源,从而使度牒的性质发生了变化。天宝十四年(公元755年),在范阳起兵的安禄山叛军进入京都,唐玄宗仓皇出京西奔,在向川蜀逃跑过程中,派遣侍御史崔众携空白度牒到太原度僧尼,以筹措军费,不到半个月时间竟得财政收入一百万缗之巨。安史之乱以后,国家财政逐渐稳定,大历十四年(公元779年),唐代宗为了稳定纳税户,保障国家财政的经常性收入不致减少,下诏书通令全国不准兴建佛寺、道观和度僧道出家。但是由于当时藩镇割据,中央政府无力控制全国,地方势力公然蔑视朝廷法令,效法唐玄宗的战时措施,通过大量发放度牒的方式来搜刮钱财,获取财政收入。如徐州节度使王智兴在泗州设置僧坛度人出家,用大减价的方式出卖大批度牒。由于持有度牒即可免除赋役,江淮百姓认为出一时之钱,可图长远之利,乃趋之若鹜,成群结队地渡过淮河,以求度牒。王智兴准备了大量空白度牒,并规定,凡是剃去头发的光头汉子到达指定地点,只要每人交钱二缗,无须举行受戒仪式,就可领取度牒,不出一月即敛财数十万缗。各地节度使竞相效仿,敛财不可胜数。对政府来说低价出售度牒虽取得了临时性的大笔收入,却失去了财政赋税的经常性来源,无异于饮鸩止渴,陷国家财政于死地。安史之乱使全国户数由900余万户骤减至193万余户,人口由5200余万剧降为1600余万。而免除僧道赋役的度牒政策更使“不课户”、“不课口”大幅度增加。唐肃宗乾元(公元758—760年)末,在全部193万余户中,不课户达到117万余户;在1600余万人口中,不课口达到1400余万。这就是说,不课户高达60.62%,不课口竟占人口总数的87%。不断增加的赋税负担落到了只占总户数39.38%、占总人数13%的百姓身上。苦不堪言的人民群众忍无可忍,终于揭竿而起,爆发了唐末以黄巢为代表的农民大起义。度牒之乱摧毁了唐代的财政,也是最终导致唐王朝覆灭的重要原因之一。

宋朝鉴于唐朝和五代十国藩镇割据的历史教训,立国之初即建立中央高度集权的财政管理制度,并且基本上沿袭了五代十国苛重的赋税和徭役制度,百姓的负担十分沉重,以至于在局部地区出现了嫁母、溺婴、卖儿等惨绝人寰的景象。由于宋朝和唐朝一样,是我国佛教盛行的时期;朝廷对僧众待遇优厚,只要能够获得度牒,列名僧籍,就可以免去大部乃至全部赋役负担。这样一来,宋朝的度牒比唐朝时更有价值。再加上政府对度牒控制发放,曾规定拥有100个僧人的地方,每年只可以度1人出家,从而导致社会上出现了争购度牒的风潮,不少出家人买不到官价的度牒,就千方百计购买黑市度牒。在川蜀地区,一张度牒的官价是一千贯,而民间的黑市价格是一千六百贯,比官价高出60%。有的人想出家而买不到度牒,竟干出了杀人劫牒的勾当。宋代司马光在《涑水纪闻》一书中记述了这样一个案子:益州知州张咏审问一个僧人,当庭下判词曰:“勘杀人罪。”衙门胥吏们想不通,认为知州判案太玄乎。但后来查实,张咏的判断准确无误。此人获度牒不能,乃佯与一拥有度牒的僧人结伴同行,途中杀僧而劫取度牒、僧衣,自行披剃为僧。作为佛陀信徒的出家人,应慈悲为本,方便为怀。在宋代却发生了为自己获得出家资格而不惜谋牒害命的事件,真是人心叵测,丧尽天良,与佛教的宗旨背道而驰!

度牒的买卖搞乱了佛门,养肥了豪门,导致了社会的混乱。有些有权有势的世俗地主争购空名度牒,为的是寄名僧籍,可以逃避国家的赋税徭役。而那些豪门、官吏和富商大贾参与争购空名度牒则不仅是为了逃避赋税徭役,更主要的是为了炒买炒卖度牒,低进高出,从中渔利。不法豪门控制度牒市场,影响了国家财政收入,造成了社会波动,直接触犯了宋王朝的利益。北宋末年,宋徽宗不得不下诏书,禁止这种贱买贵卖、非法牟取暴利的投机行为,规定凡是不按官方价格买卖度牒的,钱钞一律没收充公,由国家财政作为罚没款处置,已经剃度的僧人一概勒令还俗。凡是有利可图的买卖都会有人去炒作,无论古今都逃脱不了这一客观规律。

宋代由于崇尚佛教,铜多用来铸造佛像,造成国家无铜铸钱,市场铜钱奇缺,川蜀一带不得不改铸铁钱流通。当时四川地区的十贯大铁钱净重为120斤,十贯小铁钱净重为65斤,富商大贾若腰缠万贯,即使车载马运亦难以行动。面对这种流通不便的情况,有16家富商联合发行世界上最早的叫“交子”的纸币,可以兑现,也可以流通,大大促进了商品经济的发展。宋仁宗天圣元年(公元1023年),为加强国家对金融事业的管理,皇帝下诏不准民间经营交子,改由政府发行。一交的票面,价值一千文,即一贯钱。每次发行有一定限额。由于交子发行没有现代货币之准备金,所以开始尚有信用,币值亦相应稳定。后来战乱频起,军费开支浩大,财政入不敷出,宋王朝用超额发行交子来弥补财政缺口,引起通货膨胀,货币贬值。宋哲宗时,一交纸币已贬值至二百五十文,即仅为面值的25%。宋徽宗时,交子改名为钱引,一引相当于一交,只值现钱一百文,仅为面值的10%。到南宋时,纸币信用在老百姓心目中彻底破产,几乎退出了流通领域,市场上取而代之的硬通货竟然变为度牒。由于宋代社会崇尚佛教,人们狂热炒作度牒,而政府又规定度牒限量出售,所以度牒的信用日益提高。南宋王朝对许多必要的财政支出干脆用度牒折合钱引的价格支付。宋孝宗就曾下令发放八十道度牒来支付利州路百姓运输政府粮食的费用。宋高宗赵构曾下令财政支付二百道度牒,作为岳飞军队的军饷和修筑防御城垣的开支。

北宋时苏东坡(公元1037—1101年)曾两次到杭州任职。公元1089年任杭州知州(相当于今杭州市市长)时,碰到严重的自然灾害,天气大旱,西湖葑草淤塞,饥荒疫病一齐发作,百姓苦不堪言。苏东坡除奏请朝廷同意减免本州上供粮米,赈济灾民以外,还亲自撰写了《奏户部拘政度牒状》、《乞开杭州西湖状》、《申三省起请开湖状》,要求朝廷拨给度牒作为疏浚西湖、兴修水利的经费开支。朝廷批准了他的要求,户部(相当于现代之财政部)也拨了一百道空白度牒作为修湖经费。于是苏东坡择日动工,不数月,葑草去尽,淤泥筑成南起南屏山麓,北至栖霞岭下,全长2.8公里的长堤,将西湖一分为二,西曰“里湖”,东曰“外湖”。堤上造六桥,夹道种植桃柳、芙蓉,加上亭台楼阁的映衬,成为一处非常有诗情画意的景观。苏东坡曾为此作诗云:“我在钱塘拓湖绿,大堤士女争唱丰。六桥横绝天汉上,北山始与南山通。忽惊二十五万丈,老葑席卷苍烟空。”我们不妨设想,如果没有苏东坡,没有北宋政府财政拨付的一百道度牒,岂不是就没有今天苏堤春晓的历史故事和美景名胜了吗?

度牒在宋代使用范围十分广泛,既可以代替银两、铜钱作为支付货币,也可以兑换钱币、放债收息,更可以代替钱引用于各种财政开支。度牒在两宋的社会经济中发挥了货币的职能,这在现代金融理论中也许很难找得到它的理论根据,但在宋代狂热的佛教信仰中却实实在在地产生了这一特殊的社会经济现象,不能不引起后人的关注。

随着南宋王朝的灭亡和元帝国的建立,佛教逐步走向衰落,元代给牒程序渐趋宽松,但受戒者从元代起则要在头顶上燃上三炷、九炷或十二炷香,以香洞作为终身誓愿的标志,俗称“灸顶”,这一规定经明清两朝一直沿袭至当代。直至1983年,中国佛教协会召开理事扩大会议,才在汉族地区废除了这一规定。明代僧尼依照旧规给牒,由于明太祖朱元璋曾当过皇觉寺和尚,痛感度牒纳钱给僧尼带来的沉重负担,下令政府免收费用。在清代顺治八年(公元1651年)发放度牒时,规定按明代惯例免收银两。但为了限制僧尼数量,保持纳税人户,稳定国家财政收入,继续实施度牒制度,直至乾隆、嘉庆年间。由于雍正年间颁布“摊丁入亩,地丁合一”赋税政策,清政府实行较为彻底的“一条鞭法”,取消了脱离土地的人丁赋税,所以到清中期以后,度牒制度逐渐废弛,政府没有必要再以发放度牒来控制纳税人户。始于唐朝由政府发放度牒的制度,随着清代赋税制度的改革终于走完了它的历史进程,寿终正寝了。从此,僧人游方挂单也相应改为携带由寺院发放的戒牒作为身份证明。至于当代和尚的戒牒,则统一由中国佛教协会印制,并须经省级佛教协会盖章签发方属有效。(作者为中国财税博物馆馆长)

责任编辑 方震海

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号