当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第08期 > 中国财政2008年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第08期 > 中国财政2008年第08期文章 > 正文加强财政资金使用监督管理的若干对策

时间:2020-04-14 作者:黄斌 (作者单位:中央民族大学管理学院)

[大]

[中]

[小]

摘要:

在财政收支规模快速增长、社会各界越来越关注财政资金使用效益的形势下,加强财政资金使用的监督管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,增强财政资金使用的公平性、公正性和公开性,对落实科学发展观、构建和谐社会、发展社会主义政治文明有着及其重要的意义。近些年,各级财政部门大胆改革,勇于创新,在加强财政监督管理方面做了很多工作,取得了明显成效。一方面,着力从体制机制上完善财政管理制度,部门预算改革、国库集中收付制度改革和政府收支分类改革不断深化,财政转移支付制度、政府采购制度逐步完善;另一方面,探索建立规范财政资金管理、提高财政资金使用效益的长效机制和有效手段,绩效考评试点、“金财工程”建设等各项工作推进顺利,财政监督的业务机制建设取得显著成效。但是从整体上看,财政资金使用过程中仍存在一些亟待解决的突出问题,主要表现在资金管理不集中,存在“多头申报”和“多头管理”现象;预算编制不够科学和细化,造成近年来部门结余资金规模居高不下;预算执行不严格,预算约束力不强;资金拨付不及时,资金滞留占压现象仍然存在;财政资金使用中挤占挪用、虚列支出、虚报套取等违法违纪问题仍较为突出等等。加强财政资金...

在财政收支规模快速增长、社会各界越来越关注财政资金使用效益的形势下,加强财政资金使用的监督管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,增强财政资金使用的公平性、公正性和公开性,对落实科学发展观、构建和谐社会、发展社会主义政治文明有着及其重要的意义。近些年,各级财政部门大胆改革,勇于创新,在加强财政监督管理方面做了很多工作,取得了明显成效。一方面,着力从体制机制上完善财政管理制度,部门预算改革、国库集中收付制度改革和政府收支分类改革不断深化,财政转移支付制度、政府采购制度逐步完善;另一方面,探索建立规范财政资金管理、提高财政资金使用效益的长效机制和有效手段,绩效考评试点、“金财工程”建设等各项工作推进顺利,财政监督的业务机制建设取得显著成效。但是从整体上看,财政资金使用过程中仍存在一些亟待解决的突出问题,主要表现在资金管理不集中,存在“多头申报”和“多头管理”现象;预算编制不够科学和细化,造成近年来部门结余资金规模居高不下;预算执行不严格,预算约束力不强;资金拨付不及时,资金滞留占压现象仍然存在;财政资金使用中挤占挪用、虚列支出、虚报套取等违法违纪问题仍较为突出等等。加强财政资金使用的监督管理刻不容缓。要不断深化改革,健全预算编制、执行、监督制衡机制,严格预算约束,加强执行监控,实行政务公开,推进绩效考评,完善财政资金使用监督机制。

一、完善体制,深化财政支出管理制度改革。一是不断规范转移支付制度,促进政府间财力与事权的科学匹配。二是明确职责,解决财政部门与职能部门在资金分配和资金管理上职责不够统一的问题。三是按照透明财政、阳光财政的要求,完善预算分配决策机制,坚持重大财政政策、重大支出事项集体决策制度,资金分配必须制定分配办法并事前公开,严格分配程序,规范分配行为,提高分配的透明度,增强利益主体的相互监督,减少和杜绝“跑部钱进”、“权利寻租”等行为。完善政府收支分类体系,研究探索新科目体系设置,为提高预算透明度提供保障;积极推行综合预算和滚动预算,将预算安排与部门预算外资金、政府性基金、自有资金、结余资金、公共资产收益等公共资源相结合,提高支出分配的公正性;加强对经济运行和财政收入增长的前瞻性研究,提高预算编制和预算规模控制的准确性,逐步降低年中追加预算的规模和次数。四是按照“精细”财政的要求,加强项目库管理,细化项目预算,为增强预算约束力和加强监管奠定基础。全面推进项目预算和专项资金预拨清算办法,年中预拨、年度清算,解决预算执行进度慢、年底突击拨款花钱、资金大量结余等问题。五是加快国库集中支付制度改革,尤其是加快推进中央专项资金的国库集中支付步伐,争取2010年所有财政性资金实现国库集中支付。逐步建立专项资金使用情况反馈机制。省级政府和具有资金二次分配权的中央部门每年要向国务院及财政部报送专项资金支出、结余、使用效益等情况,强化专项资金管理,促进提高专项资金使用效益。

二、健全机制,建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系。一是从法律制度上明确财政预算编制、执行、监督的职责及关系,当前,应积极修改完善《预算法》,在《预算法》中明确预算编制、执行、监督的职责及制衡关系;同时,应进一步完善财政资金管理制度,每一笔专项资金都要有制度约束,每一项制度都要有明确的财政监督内容。二是理清专职性监督与管理性监督职责分工,明确并切实保障专职监督机构在支出监管中的主导作用,建立顺畅协调的工作机制,形成监管合力。三是强化财政监督与预算编制、执行的衔接,建立起相互依存、相互促进、互为因果、互为印证的密切联系。四是健全内控制度,加强内审力量,加大内审力度,对重点业务部门实行一年一审,重要事项提前审,健全内部监督情况通报制度和整改落实情况反馈制度。财政资金使用的监督管理应跟着资金的流向走,注重资金使用全程监控的机制建设,督促和指导资金使用部门建立健全符合财政资金管理原则和要求的内控制度,强化资金使用部门的资金管理。五是加快推进专员办参与中央部门二级预算单位预算审核工作,加强预算分配的事前监督,逐步将“战线长、分布广、资金多”的中央部门二级预算单位预算纳入专员办预算审核范围,为提高预算编制的真实性、完整性和准确性提供保障。

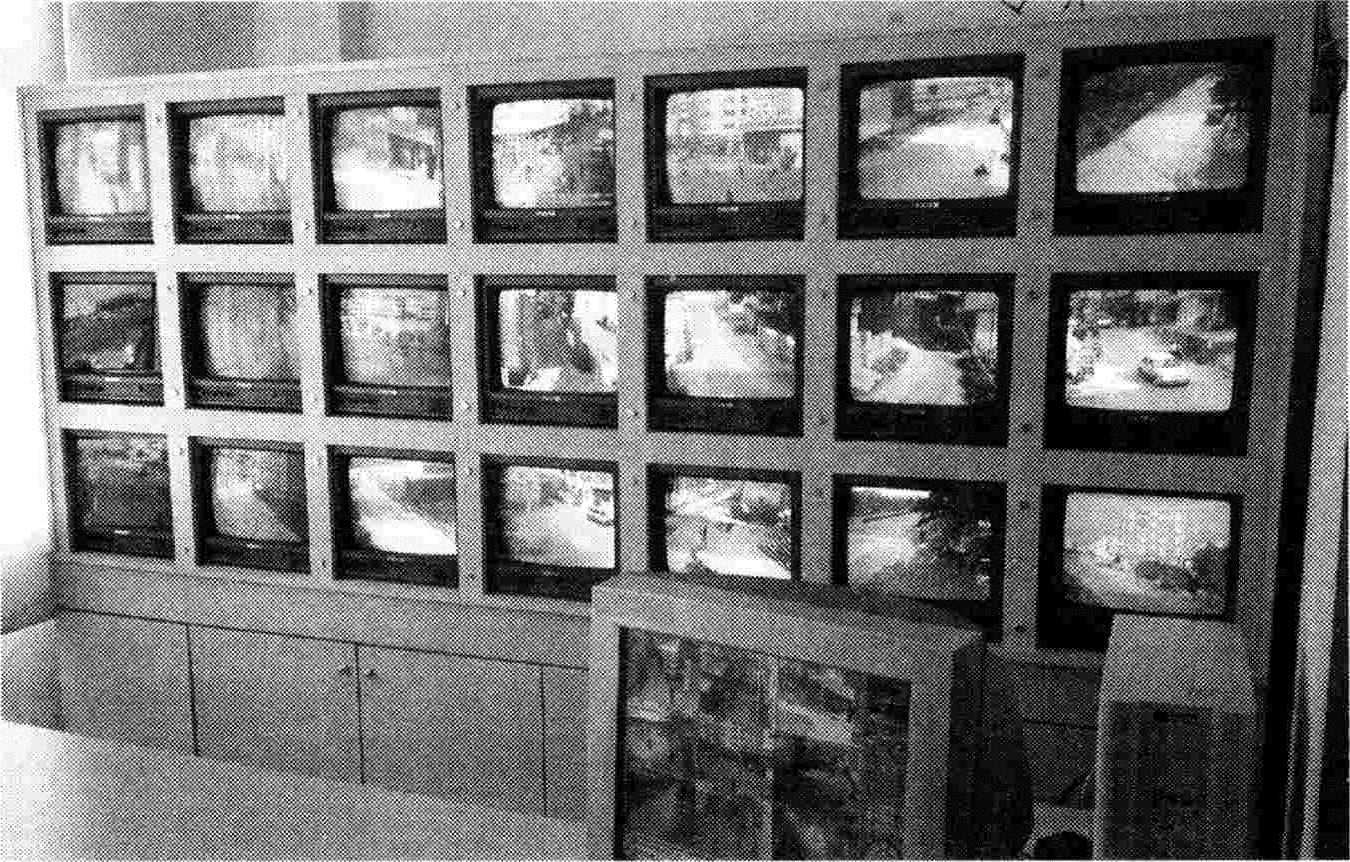

三、推进信息化,为构建财政资金全过程监督管理机制提供技术平台和保障。一是财政业务部门要适应信息化要求,及时采用当今科学技术发展的先进成果,用高科技手段装备业务部门,并建立与财政收支相关的计算机网络,通过数字化和网络化,迅速提升财政资金运行质量和效率。二是运用信息化手段,实现预算编制、执行和监督信息共享,为监督与预算编制、执行形成良性互动提供技术保障。三是运用现代网络技术,实现实时动态监督管理,积极推进财政系统的网络连接和支出管理系统统一,实现对专项转移支付资金的实时动态监控。支持鼓励专员办与地方财政、税务、人民银行等业务监管机构和财政资金使用部门的信息系统连接,实现专员办对中央财政资金的实时动态监控。四是在“金财工程”建设中,建立预算、执行、监督互相制衡的支出管理流程,实现预算编制、执行、决算和监管的紧密衔接、畅通制衡和信息对称。

四、强化绩效管理,提高财政资金管理水平。一是强化财政资金绩效管理意识,明确政府和政府部门的绩效管理责任,为绩效考评体系的建立、推行创造良好的氛围和条件。二是建立绩效考评结果反馈和通报制度,探索重大项目支出执行情况和使用结果公示制度,将中央部门财政资金使用绩效作为财政决算报告的附件向人大和国务院报告;探索试行绩效优先的支出分配原则,将绩效考评结果和预算安排有机结合,强化对部门绩效管理的激励和约束。三是进一步扩大绩效考评试点范围,规范完善绩效考评标准、程序和方法,逐步建立完善绩效考评指标体系;充分发挥财政监督在绩效考评中相对独立和公正的优势,推进监督检查与绩效考评融合。四是加强财政部门自身管理绩效考评。应结合绩效考评试点工作和内控制度的不断完善,探索建立对财政自身支出管理的绩效考评机制,提高财政部门的行政能力、决策能力和管理水平。

五、加强监督检查,加大责任追究和处理处罚力度。一是综合运用监督检查措施,强化日常监管,建立财政支出对账制度,定期与国库对账,掌握支出、结余等情况;加强银行账户管理,掌握和监督资金流向;通过项目单位资金收支、结余、工程进度等情况,加强对项目资金的事中监控;充分运用传统的检查、调研等手段,加强对重点部门、重点行业、重点资金的监督检查。二是严格责任追究制度,加大对违规问题责任人员的处理处罚力度;建立健全部门、地区和单位的利益追究机制,严厉惩罚违规获取和使用财政资金的行为。三是建立支出监管分析报告制度和公告制度,每年对支出监管情况、查出的问题、纠正整改情况等进行分析总结,提出意见和建议,作为财政决算报告附件向人大和国务院报告,向中央有关部门通报和社会公告,提高财政部门支出监管的地位和作用。四是建立监督检查信息披露和通报制度,将监督检查计划、检查结果、处理处罚决定、整改意见、对策建议等加以公开公布;强化执行处理处罚决定和落实整改意见的反馈制度,并加大跟踪问效力度,确保监督检查成效。

责任编辑 张晓红

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号