当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2007年第01期 > 中国财政2007年第01期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2007年第01期 > 中国财政2007年第01期文章 > 正文欠发达地区如何进行新农村建设——关于“赣州经验”的调查

时间:2020-04-14 作者:傅东 江正银 杨荣斌 万丰

[大]

[中]

[小]

摘要:

“陶令不知何处去,桃花源里好耕田”。当本刊记者一行前往江西省赣州市农村进行新农村建设调查采访时,映入我们眼帘的是一幅和谐安宁的新时期乡村生产生活图景:一幢幢焕然一新的农民新居、一条条干净整洁的乡村公路、一个个辛勤劳作的男女老少……

前几年,江西省赣州市委、市政府为落实科学发展观,始终在认真思考、研究这样一个问题:欠发达的农业地区如何落实科学发展观,解决“三农”问题和在农村全面建设小康社会。

赣州市地处赣南山区,与湘、粤、闽三省交界,又称赣南,下辖18个县(市、区),总人口845万,其中农业人口677万,占该市总人口的80%,是一个传统的农业大市。“三农”工作一直是该市工作重点、更是难点,用江西省委常委、赣州市委书记潘逸阳的话说就是“赣州农业上不去,全面建设小康社会不仅要拖全省的后腿,也会拖全国的后腿。如果要达到2020年小康社会的发展目标,必须闯出一条农业农村工作的新路子。”

2004年初,市委、市政府组织有关部门开始调查研究有效解决“三农”问题的工作思路。通过调研,赣州市把当前农村存在的主要问题归纳为六个方面:产业化水平低;农民素质低;农业经营组织化程度低;村容村貌差;精神风貌差;村...

“陶令不知何处去,桃花源里好耕田”。当本刊记者一行前往江西省赣州市农村进行新农村建设调查采访时,映入我们眼帘的是一幅和谐安宁的新时期乡村生产生活图景:一幢幢焕然一新的农民新居、一条条干净整洁的乡村公路、一个个辛勤劳作的男女老少……

前几年,江西省赣州市委、市政府为落实科学发展观,始终在认真思考、研究这样一个问题:欠发达的农业地区如何落实科学发展观,解决“三农”问题和在农村全面建设小康社会。

赣州市地处赣南山区,与湘、粤、闽三省交界,又称赣南,下辖18个县(市、区),总人口845万,其中农业人口677万,占该市总人口的80%,是一个传统的农业大市。“三农”工作一直是该市工作重点、更是难点,用江西省委常委、赣州市委书记潘逸阳的话说就是“赣州农业上不去,全面建设小康社会不仅要拖全省的后腿,也会拖全国的后腿。如果要达到2020年小康社会的发展目标,必须闯出一条农业农村工作的新路子。”

2004年初,市委、市政府组织有关部门开始调查研究有效解决“三农”问题的工作思路。通过调研,赣州市把当前农村存在的主要问题归纳为六个方面:产业化水平低;农民素质低;农业经营组织化程度低;村容村貌差;精神风貌差;村班子战斗力和凝集力差。经过分析调查研究的情况,赣州市委、市政府认为,传统的农业农村工作方法和工作思路已大大落后于形势,必须整合一个新的工作平台,全面系统地统揽“三农”工作。2004年8月,由市委农村工作部牵头成立了“赣州市新农村建设工作小组”,由30多个相关部门组成成员单位。9月,市委市政府做出了《关于加强社会主义新农村建设工作的决定》,并制定了《赣州市社会主义新农村建设发展纲要(2005-2010年)》,形成了以建设新村镇、发展新产业、培育新农民、组建新经济组织、塑造新风貌、创建好班子(以下简称“五新一好”)为主要内容的“赣州经验”。经过两年的试点建设,在赣南“客家摇篮”的广袤大地上,一个个朝气蓬勃的社会主义新农村的雏形终于拔地而起,引起全国广泛关注。

“十里荷塘、百里稻香,千山桔绿、万岭橙黄,云中摘茶、水中插秧,歌中收果、画里采桑……”,这就是赣南农民群众向记者描述的家乡景色。昔日贫穷落后的山村水乡,正在发生可喜的变化,这一切都是新农村建设给了赣南人新的生产积极性和新的生活喜悦。两年多来,赣州市坚持把农民最迫切需要解决而又能够做到的事情作为新农村建设的切入点;坚持把农民为主体、政府为主导的原则贯穿于新农村建设的全过程;坚持把增加农民收入放在新农村建设的突出位置,创新思路,积极探索,初步形成了一套符合赣州实际的工作机制,抓住了解决“三农”问题的关键。从我们在赣州的调查采访所了解的情况看,赣州新农村建设的内涵,还不仅仅是“五新一好”可以概括的,具有更加深刻的内涵和更加积极的现实意义。

(一)注重找准新农村建设的切入点

万事开头难,作为一个新生事物,新农村建设大幕拉开以后,展现给观众的开场戏是什么至关重要!能不能抓住农民群众的心,使广大农民群众不失去兴趣,是使这场重头戏成功演下去的关键。过去农业农村工作只关注农村生产,把发展生产、增加农民收入当作解决“三农”问题的唯一出路,不太关心甚至不关心与农民切身利益密切相关的生活问题。赣州市新农村建设最重要的一点是从关注农民的生活问题入手,即以“三清三改”(即清垃圾、清污泥、清路障,改水、改厕、改路)作为新农村建设的切入点,得到了广大农民群众的热烈拥护和积极响应,取得了巨大的成功。

一是给农民群众一种全新的感觉。这本身就是一个非常有效的宣传手段,在农民的眼里,过去干部下乡奔的是“三要”,即要钱(指农业税)、要粮(指交公粮)、要命(指计划生育),现在主动帮助农民搞“三清三改”,从解决农民十分关心、要求十分迫切、受益十分直接的事情做起,使农民群众真正看到了变化、得到了实惠。

二是抓住了农民、农村迫切需要解决的三件事,即让农民群众走平坦路、喝干净水、上卫生厕。改变了农村长期存在的脏、乱、差面貌,农村人居环境有了较大改善,农民生活质量和生活品味有了显著提高。

三是量力而行,坚决不搞形象工程,把农村的现实需要与政府、农民的实际能力有效结合。新农村建设真正成为惠及广大农民群众的民心工程、德政工程。

内容看似平淡,办法也很简单,却成功地改变了广大农民落后的生活方式,缓解了长期以来干群之间存在的紧张关系。两年多来,通过“三清三改”,60多万群众喝上了干净水、用上了卫生厕、走上了平坦路。赣州各市县、乡镇根据各自的经济实力和农民富裕程度,进行“三清三改”,有些比较富裕的乡镇已经把“三改”发展到“六改四普及”(增加了改房、改栏、改环境和普及沼气、有线电视、电话、太阳能)。

(二)注重新农村建设中的农民主体作用

赣州市新农村建设是经过大量深入实际调查研究后探索出来的一种全新工作机制,即“政府主导、农民主体、干部服务、社会参与”。过去,各级各部门的农村工作以政府推动为唯一方式,尽管主观愿望是好的,但办事的结果往往伤了农民的心。为此,赣州市要求在新农村建设中坚持政府指导,不强迫、不包办、不代替,支持以农民为核心,由农民自己做主,自我决策,自愿参与,搞不搞、怎么搞、搞到什么程度等都由农民说了算。凡达到80%以上农民自愿参加的才能列入自然村整治项目,政府则通过新农村建设这个平台把一些性质相同、目标相近的存量资金进行整合、统筹安排,着力解决资金分散、各自为政和重点不突出的问题。到目前为止,全市共启动了7500多个村庄整治建设点;完成25万多户村民改水,200多万座厕所改造,改造通村公路6900多公里。

(三)注重保持客家历史文化

赣州历史悠久,文化底蕴深厚,公元前214年始建县郡。1994年被国务院命名为“国家历史文化名城”。赣州是客家人的主要聚居地、发祥地和客家民系形成的摇篮,全市90%以上是客家人。在我们调查采访的大余、南康、赣县、兴国等县市,处处可见具有浓厚的客家民俗特色的古民居、古祠堂、古门楼、古门牌。在赣州的新农村建设中,各级政府部门和广大农民群众,十分注重搞好科学合理的村镇发展规划,并积极运用到实践中去。

在村庄规划设计和建设中,坚持做到“一个保持、两个突出、三个不、三个配套”,即:保持客家历史文脉和地方建筑文化特色,避免城乡一体化变为城乡一样化;突出人与自然和谐,突出农村田园风光;不砍树、不填塘、不推山(还应加上一个不扒房);水电路配套,社区服务设施配套,房屋设施配套。这些措施较好地保护了客家村镇的原生态风貌。记者走进村庄,只见绿树成荫、瓜果满枝、村在林中、人在画中,仿佛置身于世外桃源,怡然自得。

(四)注重把增加农民收入放在新农村建设的突出位置

在新农村建设中,赣州市依托当地的传统特色和资源优势,按照“品种特色化、基地规模化、生产标准化、经营产业化、投入科技化”的要求,精心打造“一村一品”、“一县(乡)一业”的产业发展格局。形成了脐橙、生猪、蔬菜、花卉苗木等四大主导产业,烟叶、工业原料林、草食畜禽、特种水产、竹业、黄鸡等六个区域的特色产业发展规划基本完成,充分调动了农民发展生产的积极性,全市农民的年人均纯收入增幅达8.1%;全市新建立各类农村合作经济组织1300多个,合作经济组织总数达到3300多个,联结农户56万户,占全市农户总数的35.1%。为增强农民职业技能,通过大力实施“农民知识化”工程,全市共培训农民52万人次,其中农业实用技术培训33万人,职业技能培训19万人。

(五)注重创新符合实际的工作机制

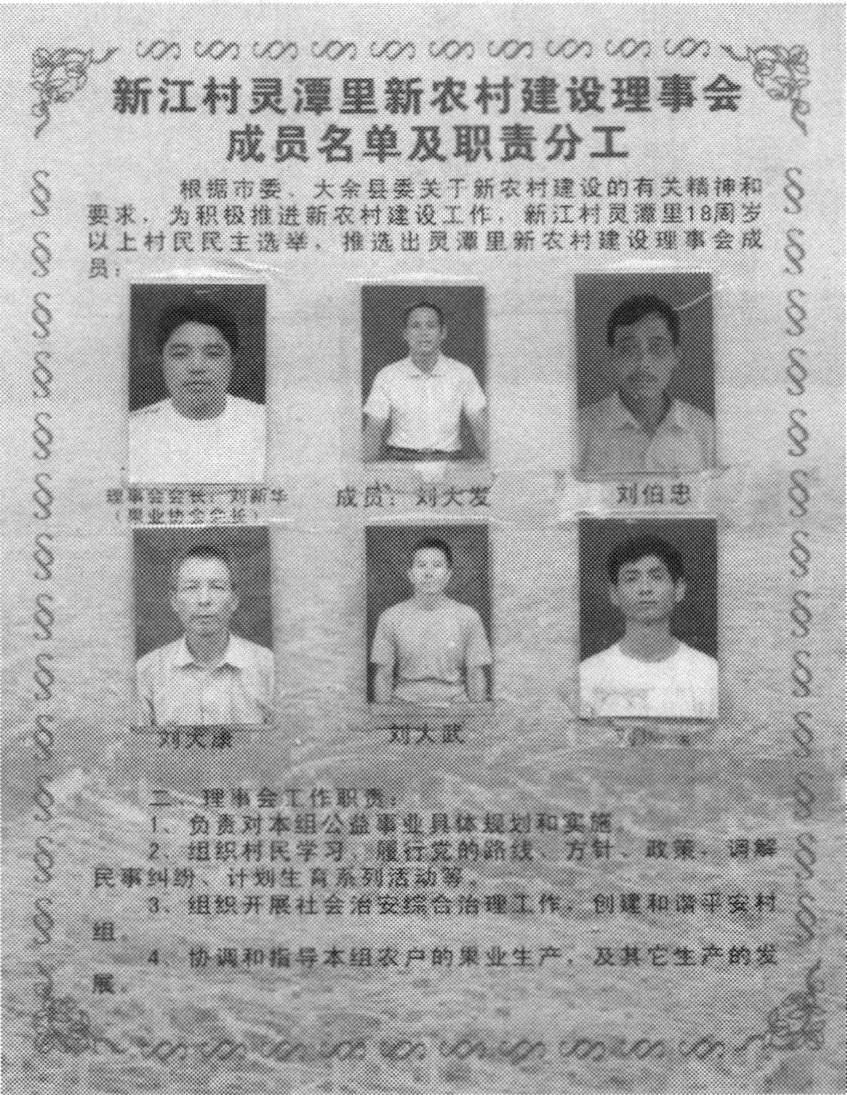

为保证新农村建设顺利进行,由村民自主推选有威望、有能力、公道正派的农村老党员、老干部、老模范、老工人、老教师和青年积极分子组成新农村建设理事会。由于理事会是自愿参加、民主推选、不拿报酬,因此具有很高的权威性,是在农村基层党组织和村委会领导下的村民自治性机构,主要承担新农村建设活动中的部分管理责任和服务任务,让村民能够依法参与村里的事务,民主决策,民主管理。一是通过理事会制定村规民约,实现村民的自主管理、自主实施、自我服务、自我监督。二是村庄的整治改造、“三清三改”、基础设施及公益事业的建设等等,都通过新农村建设理事会来组织实施。建设资金由理事会筹集管理、建设合同由理事会签订、工程进度由理事会督促、建设质量由理事会监管。如在规划编制中,由理事会广泛征求村民的意见和建议,并通过理事会制定村规民约保证规划的正确执行,使广大村民既成为规划的组织者和实施者,又成为规划的监督者和受益者;在改路中,一些地方通过理事会发动群众先清理路障、整好路基,再由政府补助水泥、按施工标准硬化路面,节省了投资。

(六)注重建设文明乡风

“乡风文明”是新农村建设的重要内容,赣州市各试点村在村支委、村委会和理事会的领导下,农民自发地进行了许多创造。如村里为了搞好乡风文明建设,由理事会组织进行好村民、好邻居、好家庭、好兄弟、好夫妻、好婆媳等评选活动,评上的家门口挂个小牌子,发给一两条毛巾作为奖品。虽然奖品少,但农村纯朴的乡风,使大家非常重视这一活动。自从搞了这些评选活动后,邻里纠纷少了、兄弟不睦少了、夫妻吵架少了、婆媳不和少了、打牌赌博的更少了。新农村建设成了一个支点,撬动了农村和谐发展的大主题。

“潮头再击桨,登高赋新诗”。风起赣州的新农村建设如今终于走出庾岭,走向全省、走向全国。2006年年初,江西省委、省政府根据中央十六届五中全会关于建设社会主义新农村的战略部署,结合全省各地试点情况,确定了“发展新产业,培育新农民,建设新村镇,树立新风尚,形成新机制,创建好班子”的“五新一好”的工作目标,新农村建设在江西全省开花结果。为抓好试点村建设,省新农村建设办公室牵头集中了省财政专项资金1亿元、省发改委以工代赈资金0.8亿元、省水利厅农村饮水资金1.28亿元、省农业厅农村沼气资金0.8亿元、省扶贫办整村推进扶贫资金1.08亿元、省交通厅公路建设资金1亿元、省卫生厅改水改厕资金0.25亿元,共计6.21亿元,以每个自然村平均10万元补助标准,安排支持6210个自然村进行整治建设试点。各市县也从有限的财力中挤出4亿多元资金,支持本级试点自然村整治建设,从而使全省整合投入的资金达10亿元以上,省、市、县三级确定的试点自然村总数达到10299个。通过这些资金实行以奖代补和实物补助,支持村庄整治工程,政府实物补助约占全部投入的30%,取得了“四两拨千斤”的效果。2007年,省级政府各部门计划再整合资金16亿多元,选择1万个自然村试点,计划每村投入16万元,如各市、县按上年情况同比例增加整合力度,全部试点村可望达到1.7万个。

江西省、赣州市社会主义新农村建设给我们以启示:解决“三农”问题也好,解决其他一切问题也好,只要我们真正坚持以人为本,按照构建社会主义和谐社会的总要求,认真研究解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,促进社会公平正义,促进社会安定和谐,就一定能够得到广大群众的积极拥护,就一定能够在改革开放和经济发展的同时,建立一个更加和谐美好的未来社会。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号