当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2007年第01期 > 中国财政2007年第01期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2007年第01期 > 中国财政2007年第01期文章 > 正文切实提高新农村建设实际操作能力

时间:2020-04-14 作者:毛祖逊

[大]

[中]

[小]

摘要:

江西省从2004年9月开始,在赣州等市启动新农村建设试点。2006年年初,省委、省政府又根据中央十六届五中全会关于建设社会主义新农村的战略部署,结合试点情况,确定了“发展新产业,培育新农民,建设新村镇,树立新风尚,形成新机制,创建好班子”的“五新一好”工作目标,制定了《关于推进社会主义新农村建设的实施意见》,并以省委一号文件下发,对全省新农村建设工作进行了专门部署,全省新农村建设扎实稳步地向前发展,取得了重大进展。

新农村建设进展顺利、发展势头良好

两年来,江西省新农村建设进展顺利,尤其是2006年7月全省新农村建设工作会议召开后,各地认真贯彻落实党中央关于建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的精神,新农村建设再掀高潮,呈现出“一个更加有力,三个明显加快”的显著特征。

(一)抓生产发展、农民增收的措施更加有力。为促进农村经济发展和农民收入增加,各地加大农业资源开发,力促形成“一村一品”、“一县(乡)一业”的产业格局。按照“希望在山、潜力在水、重点在田、后劲在畜、出路在工”的发展思路,以及“品种特色化、基地规模化、生产标准化、经营产业化、投入科技化”的要求,加快了农业资源的综合...

江西省从2004年9月开始,在赣州等市启动新农村建设试点。2006年年初,省委、省政府又根据中央十六届五中全会关于建设社会主义新农村的战略部署,结合试点情况,确定了“发展新产业,培育新农民,建设新村镇,树立新风尚,形成新机制,创建好班子”的“五新一好”工作目标,制定了《关于推进社会主义新农村建设的实施意见》,并以省委一号文件下发,对全省新农村建设工作进行了专门部署,全省新农村建设扎实稳步地向前发展,取得了重大进展。

新农村建设进展顺利、发展势头良好

两年来,江西省新农村建设进展顺利,尤其是2006年7月全省新农村建设工作会议召开后,各地认真贯彻落实党中央关于建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的精神,新农村建设再掀高潮,呈现出“一个更加有力,三个明显加快”的显著特征。

(一)抓生产发展、农民增收的措施更加有力。为促进农村经济发展和农民收入增加,各地加大农业资源开发,力促形成“一村一品”、“一县(乡)一业”的产业格局。按照“希望在山、潜力在水、重点在田、后劲在畜、出路在工”的发展思路,以及“品种特色化、基地规模化、生产标准化、经营产业化、投入科技化”的要求,加快了农业资源的综合开发,拓宽了农业发展的内涵和外延。目前,基本形成了粮油、生猪、水产、蔬菜、禽蛋五大省级主导产业,棉花、甘蔗、茶叶、烟叶、蚕桑、白莲六大区域主导产业,以及南丰蜜桔、赣南脐橙、环鄱阳湖优质水产等一大批块状和带状特色产业。值得一提的是,不少地方把产业建设和新农村建设有机结合起来,取得了相得益彰、增彩添色的效果。如南昌市的“一村一品”建设,又有了新的进展。寻乌县为了凸显柑桔优势,着力打造了三条“橙园新村”带,使沿线将近50个试点村掩映在橙黄桔绿之中,规模效应和示范效应都很好。同时,各地还加大了农村劳动力的转移力度,劳务收入的份额明显提高。各地把农村劳动力转移放在农民增收的重要位置,通过组织实施“阳光工程”,农民知识化工程,在全省形成了一批像“资溪面包、余江眼镜、临川建筑、南康木匠、鄱阳缝纫、安义铝合金”那样在国内有影响、有规模、有后劲的江西劳务品牌。随着省属工业园区的快速发展,农民就地转移的力度不断加大,目前,各类工业园区吸收农村转移劳动力300多万人,大批农民“白天在工业园上班,晚上在新农村居住”,不仅增加了农民的收入,也促进了社会和谐。

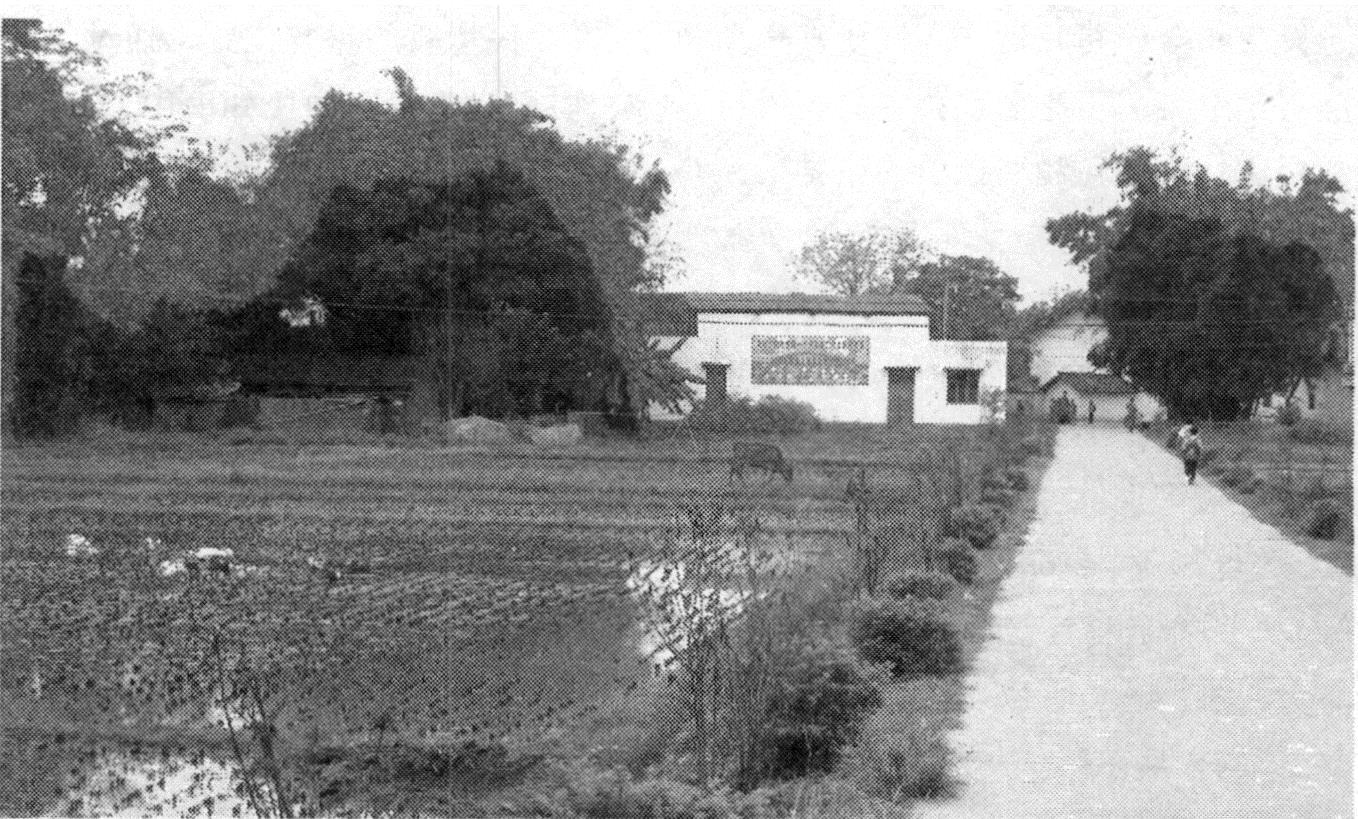

(二)省市县三级试点村整治工作进度明显加快。2006年,全省新农村建设省、市、县三级9326个试点村基本上都已完成了村庄规划并启动了整治建设。各地在启动整治建设中普遍把农民最迫切需要解决而又能做到的事情作为新农村建设的切入点,着力推进改路、改水、改厕等“三改”工作,现已取得明显成效。截止2006年底,全省新农村建设试点村规划修通村组道路9305.28公里,实际完成5544.51公里,占59.58%;规划修通组内便道10117.58公里,实际完成5573.5公里,占55.09%;规划改水涉及8997个自然村,实际进入实施阶段的6963个村,占77.39%;规划改厕涉及8926个自然村,实际进入实施阶段的6762个村,占75.75%。通过改用自来水和水冲厕,改变了千百年来农村一直延续下来的旧的生活方式,提高了农民的生活质量。在一些有条件的地方,还加大了普及沼气和普及太阳能的力度。尤其是农村沼气建设的推进速度较快,全省新农村建设试点村规划普及沼气村7633个,实际进入实施阶段的4212个村,占55.2%。通过整治建设,一批环境优美、风格各异、具有文化内涵和区域特点的山乡村寨、水乡新村、平原农村新社区正在全省各地崛起,成为农村一道最亮丽的风景线。

(三)新农村建设工作机制的运行速度明显加快。各地按照建立“政府主导、农民主体、干部服务、社会参与”工作机制的要求,一是加大了对新农村建设的资金投入力度。不少市、县在年初已经安排资金预算的情况下,又追加资金投入新农村建设。到2006年8月底,全省县级新农村建设资金专户到位资金5.38亿元,已经拨付到村3.8亿元,有效地保障了三级试点村的启动和整治建设。二是进一步发挥了农民的主体作用。开展试点工作以来,全省成立新农村建设农民理事会1.2万多个,这种以民选、民办、民管、无偿服务为主要特征的农民理事会,在新农村建设中发挥了独特的作用。到2006年8月底,全省三级试点村农民自筹到位资金已达4.4亿元,农民投工投劳累计完成1527.85万个工日,折合资金为4.58亿元。三是充分发挥了各级干部的组织带头作用。各地结合党员先进性教育活动,组织了近6万名干部下基层帮助新农村建设,各级干部特别是新农村建设工作团(队)、驻村干部在组织、指导、参与和服务新农村建设中,为农民解决了许多实际困难和问题,赢得了农民群众的拥护和赞誉。四是积极发动各行各业都来关心支持新农村建设,努力营造全社会关心、支持、参与建设社会主义新农村的浓厚氛围。各地充分发挥社会的参与作用,如赣州市组织大专院校师生和工程技术人员深入农村开展规划编制活动,宜春市组织民营企业开展“百企联百村”活动,全市已有231家企业联系了185个试点村,在24个村建立了产业基地。试点工作以来,全省共收到社会各界捐款3.19亿元。

(四)农村各项社会事业发展速度明显加快。加大农村社会事业发展投入的力度,促进农村社会事业发展,是新农村建设工作的一个重点。2006年全省共投入17.2亿元用于农村困难家庭学生的“两免一补”,“一费制”及远程教育,农村中小学公用经费补助、危房改造、课桌椅更新和饮用水及公厕建设,扩大新型农村合作医疗试点,农村大病医疗救助,农村计划生育服务设施建设,实施农村广播电视村村通,送戏下乡和农村电影放映工程,使农村各项社会事业发展明显加快。与此同时,省电台组织的“百村万户助农”活动,省体育局开展的送体育器材进新农村活动,赣州、萍乡、新余、宜春等市利用老会堂、老祠堂开展的农村文化活动等,进一步丰富了农村的文体生活。2006年7月1日起,省财政筹资10亿元,在全省建立和完善社会救助体系,建立农村居民最低生活保障制度,对家庭人均纯收入低于当地农村最低保障标准的农村居民实行差额救助,全省平均每人每月达到70元;全省农村五保户年人均集中供养标准由1200元提高到1800元,分散供养标准由800元提高到1200元;农村困难群众大病医疗救助对象由农村五保户、农村特困户中的常年救助对象扩大到所有农村五保户和农村低保对象,年人均补助160元。另外,2006年省财政安排专项资金,对23万农民进行了技能培训,进一步提高了农民的科技致富能力、市场竞争能力和自主发展能力。通过大力普及科技知识,弘扬文明新风,一大批观念新、素质高、懂经营、守法纪、讲文明的新型农民正在成长起来。

在新的实践中提高实际操作能力

两年来,江西省各市县探索了一些符合实际、行之有效、操作性强的好经验和好做法,受到社会的广泛关注和农民群众的衷心拥护。下一步应该在提高新农村建设工作实际操作能力上多下功夫。

(一)在与当地实际的结合上多下功夫。结合到各地的实际情况,必须在三个方面引起高度重视。一是在实际操作中千万不要违背“六个不搞”的基本原则。即“不搞环村公路,不搞大型广场,不搞进口草坪,不搞名贵花木,不搞违背群众意愿和经济承受能力的大拆大建,不搞脱离实际的负债工程”,而应该充分利用水塘、竹林、古树等自然资源来建切合农村实际的休闲场所,既可少花钱,又有农村风情,效果一定非常好。至于村里的美化问题,可以多种果树、多搞菜园,这样不但切合农村的实际,而且还能为农民带来实惠。那些违背群众意愿和经济承受能力的大拆大建,以及脱离实际的负债工程要坚决杜绝。二是在实际操作中千万不要追求“百分之百”圆满,而要根据村里的实际和农民的需要来选择建设重点和突破口。比如说,交通不便利或交通状况差的村,就要以改路为重点;存在饮水困难和饮水不安全的村,就要以改水为重点。总而言之,要分轻重缓急先解决好农民最关心、要求最迫切的问题,然后再逐步解决其他问题。如果所有的项目都想上,势必会造成工作上顾此失彼,资金上捉襟见肘,想“圆满”反而“不圆满”。三是在实际操作中千万不能赶进度、搞突击。赶进度、搞突击弊多利少,搞不好会违背农民意愿,伤害群众感情;会使农民产生是政府要搞,而不是我要搞的思想,有的地方就出现干部在干、群众在看的怪现象;还可能会影响施工质量,产生豆腐渣工程。这一点是有过深刻教训的,要不断改进工作方法,坚决防止类似现象。

(二)在明确各方责任上多下功夫。新农村建设是一个系统工程,必须发挥政府、农民和社会各界的共同作用,分清各方面的责任,才能掌握工作的主动权。首先,要明确各级政府在新农村建设中的责任。一般来说,基层政府要重点搞好村庄规划,增加公共投资,提供公共服务,引导社会力量投入新农村建设,做到既不缺位,又不越位。比如说规划工作,就应该由县乡两级政府承担起来。赣州市在县一级成立规划领导小组,在乡镇一级成立新农村建设规划所,并有效整合政府、社会、高校等方面的资源,具体做好规划工作,进展较快,效果很好。农村公共产品和公共设施的建设,也应该由政府投资为主。如农村中小型水利工程、科技培训和义务教育、农业技术推广、农村电力改造,尤其是我们目前正在着手抓的通村公路和村内主干道建设等,政府部门都要承担主要的投资责任,让广大农民享受到最必需的公共产品供给和服务。其次,要明确农民在新农村建设中的主体地位。各级政府要通过宣传引导,让广大农民认识到新农村建设是真正惠及自己的事业,充分调动他们在新农村建设中的积极性、主动性和创造性。比如,公共设施的建设和公共环境的改造,包括改路工作中路基砂石料的准备,改环境中的清垃圾、清路障、清污泥等事项,应该通过农民投工来解决。而涉及各家各户的事情,如门前的便道铺设、改房、改水和改厕等工作,应由农民自己投入为主,政府适当给予实物或资金补贴。其三,要重视社会各界在新农村建设中的参与作用。按照“工业反哺农业、城市支持农村”的要求,积极动员和组织社会力量参与新农村建设。如规划工作就要发挥大专院校设计专业的师生和建筑规划部门技术人员的作用;农村医疗和农村教育就要借助城市医疗、教育等机构的送医支教来发展;农业产业的发展、农产品附加值的提升和农民收入的增加,就需要农业龙头企业的带动;新农村建设的资金,需要社会各界参与筹集赞助。总之,要积极动员社会各界投身新农村建设,让农民同城市居民一同享受现代文明。

(三)在掌握科学方法上多下功夫。通过两年的实践,已经总结出一套比较科学的方法来抓好新农村建设。一是要坚持规划先行的方法。新农村建设一定要先规划后建设,先谋而后动。以前这方面的教训很多,遗留的问题也很多,要认真汲取。比如新农村的布点规划,就不要将那些计划搬迁的、即将撤并的自然村列入整治范围,否则就会劳民伤财。二是要坚持村民理事会运作的方法。赣州市率先启动新农村建设的一个创造性贡献,就是通过村民理事会组织推进新农村建设。村民理事会成员都是老党员、老干部、老教师、老退伍军人等,这些人德高望重、责任心强、办事公道,代表了群众的利益,一些政府和村委会不好出面解决的事,用行政命令难于解决的问题,通过他们做工作,往往会迎刃而解,变得好办起来。比如说筹资问题,由村民理事会按照农民的意愿筹措资金用于村庄整治建设,群众就不会把它当作集资或者是加重负担;如果这些事情由我们的干部去做,搞不好农民就会把它当作是一种摊派。各地在新农村建设工作中一定要充分发挥村民理事会的积极作用。三是要不断摸索省钱省力的方法。制约当前新农村建设最大的瓶颈是资金问题,在投入有限的情况下,学会省钱非常重要。拿修路为例,现在的通村公路有宽有窄,有薄有厚,具体修多宽多厚,各村可以根据当地的实际来确定,如果车流量不大,离国道、省道、县道又近,能修3.5米的就不要搞成4米宽;村内便道的铺设,要尽量利用当地的砖石废料和砾石等资源,有些地方用青砖铺便道,每平方米只要10来块钱,既省钱又好看。还有村里的水塘,靠农田那边就不一定要砌石块,有利于保护生态环境。四是要探索市场运作的方法。既要发挥政府主导这只“看得见的手”的作用,又要重视市场运作这只“看不见的手”的作用。要积极引入市场机制,凡是市场能解决的,都拿给市场去解决。比如普及电话和有线电视工作,都应该拿给电信和有线网络公司去做。

党的十六届六中全会通过的关于构建和谐社会的《决定》,进一步为新农村建设指明了方向,全国各地新农村建设的有益探索和成功经验,为新农村建设提供了学习的样板,目前各地县、乡(镇)两级班子换届调整到位,为新农村建设提供了组织保障。我们要充分利用这些有利条件,抓住当前有利时机,再接再厉,为把广大农村真正建成“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村而努力。

(作者为江西省财政厅副厅长)

责任编辑 江正银

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号