当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第09期 > 中国财政2006年第09期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第09期 > 中国财政2006年第09期文章 > 正文并非以文名行世

时间:2020-04-16 作者:翁礼华

[大]

[中]

[小]

摘要:

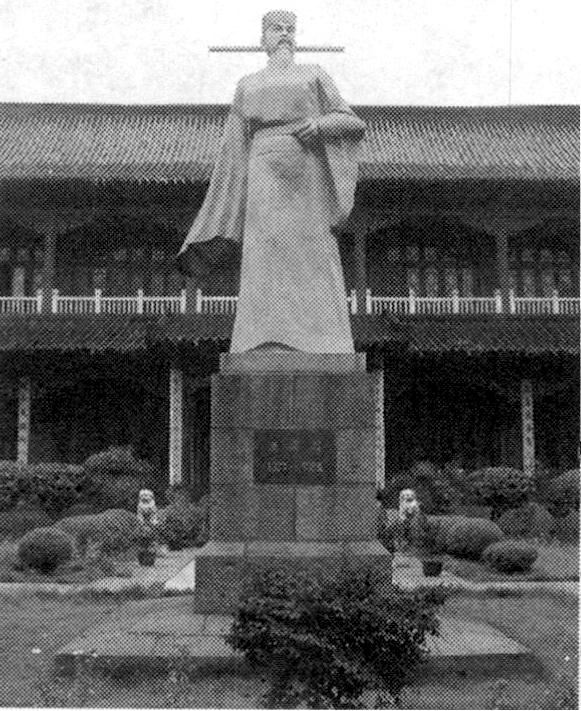

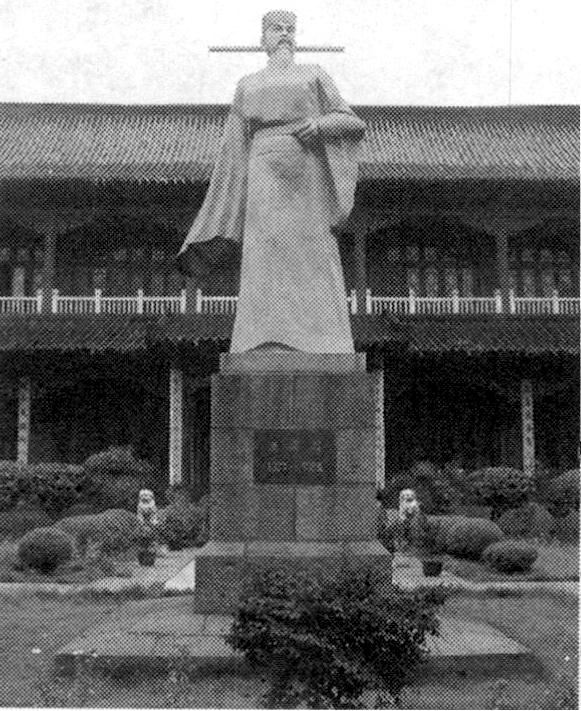

北宋的王安石与欧阳修、曾巩、苏恂、苏轼、苏辙和唐代的韩愈、柳宗元等均以擅长散文著名,被后世称为“唐宋八大家”。王安石的散文创作始终坚持“务为有补于世”的精神,因此其散文多是政论散文,有许多是抨击时政、指责时弊的,有些则为他的变法呐喊,具有强烈的战斗性。人们读他的文章,可以想见他那刚毅果断的改革家风度。可以说,王安石作为文学家,其横溢的才华、杰出的文学成就,近千年来几乎无人置疑。但他作为一个力图超越中国传统文化、谋求国家富强的改革家却是最有争议的人物,在中国数千年文明史中与封建社会早期和晚期的改革家商鞅、张居正齐名。九个多世纪来人们对他以理财为中心的“熙宁新政”聚讼纷纭,争论不休。

王安石(公元1021~1086年)是北宋江南西路抚州临川(今属江西)人。庆历二年(公元1042年),21岁的王安石考取进士。进士及第后,即被委任为相当于扬州知州幕僚的“签书淮南东路节度判官厅公事”一职。庆历七年(公元1047年),改任两浙路明州鄞县(今浙江宁波鄞县)知县。在任职的近三年里,他深入县境东西14个乡调查研...

北宋的王安石与欧阳修、曾巩、苏恂、苏轼、苏辙和唐代的韩愈、柳宗元等均以擅长散文著名,被后世称为“唐宋八大家”。王安石的散文创作始终坚持“务为有补于世”的精神,因此其散文多是政论散文,有许多是抨击时政、指责时弊的,有些则为他的变法呐喊,具有强烈的战斗性。人们读他的文章,可以想见他那刚毅果断的改革家风度。可以说,王安石作为文学家,其横溢的才华、杰出的文学成就,近千年来几乎无人置疑。但他作为一个力图超越中国传统文化、谋求国家富强的改革家却是最有争议的人物,在中国数千年文明史中与封建社会早期和晚期的改革家商鞅、张居正齐名。九个多世纪来人们对他以理财为中心的“熙宁新政”聚讼纷纭,争论不休。

王安石(公元1021~1086年)是北宋江南西路抚州临川(今属江西)人。庆历二年(公元1042年),21岁的王安石考取进士。进士及第后,即被委任为相当于扬州知州幕僚的“签书淮南东路节度判官厅公事”一职。庆历七年(公元1047年),改任两浙路明州鄞县(今浙江宁波鄞县)知县。在任职的近三年里,他深入县境东西14个乡调查研究,发现“鄞之地邑,跨负江海,水有所去,故人无水忧”,但“独畏旱”,于是他发动百姓“起堤堰,决陂塘,为水陆之利”,从而为鄞县农业的丰收奠定了灌溉基础,获得了庶民百姓的交口称赞。同时,为了使经济拮据的农户能及时耕种和安排生活,以免遭受豪强借贷的重利盘剥,在青黄不接的春季及时把县衙存粮借贷给他们,约定到秋后加纳少量利息赴县偿还,这样既使县衙存粮能得以新陈相易,减少损失,国家也有了一笔利息收入,真可谓利民利国、一举多得。嘉7574三年(公元1058年)十月,王安石奉调至汴京(开封)中央政府三司度支(相当于今财政部)任判官。他向已经在位30多年的宋仁宗上长达万言的《言事书》,针对时弊,大胆提出济世安邦、富国强兵的革新主张。指出要“因天下之力,以生天下之财;取天下之财,以供天下之费”,即动员所有的劳动力去从事生产,以发展生产的办法来解决财政困难。这篇洋溢着变革精神的万言书虽未被宋仁宗所采纳,但王安石并不气绥。在充分认识到财政乃庶政之母的基础上,他进一步提出“夫合天下之众者财,理天下之财者法,守天下之法者吏也……然则善吾法而择吏守之,以理天下之财,虽上古尧舜犹不能毋以此为先急,而况于后世之纷纷乎”的真知灼见,“以人为本,以法理财,国家富强,理财为先”思想的确立,是王安石对治国之术的认识从德治走向法治的一大转折,为其日后推行“熙宁新政”的伟大变革奠定了有力的思想基础。

熙宁元年(公元1068年),王安石专门奏进了《本朝百年无事札》,议论改革,获得宋神宗的赞许。熙宁二年二月,宋神宗破格任命王安石为右谏议大夫(宋设谏院,负责人为左右谏议大夫。右谏议大夫相当于今中央纪检组织的副职领导)参知政事,一年后正式拜相,任命为同平章事。从此宰相王安石与皇帝赵项联手开始了北宋时期有名的“熙宁新政”。

在财政经济方面,“熙宁新政”主要有青苗法、免役法、均输法、市易法、农田水利法、方田均税法等六项。

一是青苗法。宋代商品经济繁荣,民间借贷极其普遍,不少富户利用贫苦农民青黄不接之时缺少种子难以播种、口粮不足无以度日的困难,乘机放高利贷,以聚敛钱财。实施由政府作为金融机构向百姓借贷的青苗法,首先是有利于抑制豪强对农民进行高利贷盘剥;其次能使国家财政增加利率为20%的利息收入;再次还有利于县衙粮仓新陈相易,减少损耗,既利国又利民。这种方法王安石早在鄞县任知县时就实行过,运用起来可谓驾轻就熟。青苗法规定:全国财政以各路常平仓和广惠仓库存1400万贯石作本钱,每年一二月和五六月时,由州县政府办理手续,给农民贷放现款或实物,贷款额度根据户等高低而有所不同,即一等户15贯、二等户10贯、三等户6贯、四等户3贯、五等户1贯500文,到夏秋收获时随税归还,政府只收利息二分。由于这种借贷一般是在青黄不接时发放,故称青苗法。史料记载,施行青苗法后,“农民憧憧往来于州县”,不是借款,便是还钱,可见受欢迎程度。但在实施过程中,由于部分地方官好大喜功,为了多得息钱,强迫每家每户借贷,并要求相邻民户互保,造成无需借贷户的反对和担保户的怨恨,使青苗法在实施过程中走偏了方向,严重影响了它赖以生存的基础。可见光有好政策还不行,还要有好干部。

二是免役法。宋代政府税收主要由赋和役两部分组成,赋即田税,役即力役。改革之前,中小地主及农民不但要缴纳很重的田税,还要负担各种繁重的差役,往往被逼得倾家荡产、妻离子散。新法根据宋代商品经济高度发展、雇工现象十分普遍的实际情况,规定差役一律由官府募人承担,纳户只须缴纳现钱,无须亲身服役,并严格要求大地主必须缴免役钱才能不服差役,原来享受免役待遇的官户、城市居民、女户、寺观、未成丁等也要交纳一半税额,称助役钱。并规定在定额之外各路、州、县还可带征20%的“免役宽剩钱”,以备灾荒年份免征之用。免役法将民户按财产多寡分为十等,凡城市六等以下、乡村四等以下的贫困户享受全数免纳优惠。免役法的实行使政府收支有了结余,仅据熙宁九年(公元1076年)统计,全国收入的免役钱达1041万贯,实际只支出648万贯,结余37%。同时也使四等以下的贫农减轻了负担,可以专心从事农耕,使免役法真正达到保护农业劳动力,发展农业生产,即“以释天下之农归于田亩”的目的。但免役法在实施过程中却由于有些地方官故意将贫困农户的户等提高到四等以上,城市贫民户等提高到六等以上,让农村贫农和城市贫民也交纳免役钱,造成免役法不仅为官僚地主所反对,而且招致部分贫困户的不满,使“新政”走偏方向,陷入困境。

三是均输法。由于宋王朝地域辽阔,各地特产及其价格差异极大,仅靠实物赋税所确定的征收品种无法满足政府的军政需求,而大商贾则往往利用政府需另行采购的机会,长途贩运,“低进高出”,向政府兜售物资牟取暴利。为此,王安石奏请神宗皇帝同意后,决定仿照西汉桑弘羊曾推行过的均输之法,即由政府设立发运使,总管东南财赋,并根据各地物资供应的不同情况,调节赋税征纳形态,即在价格低廉的产地多征实物,在非产地要求百姓改纳银钱,以便政府用征收到的税钱到价格低廉地区采购所需要的各种军政物资。在均输开办之初,为了启动,宋神宗诏拨内藏库钱500万贯、粮米300万石为“籴本”,用于初期的统一采购。这一办法的实施达到了良性循环以后,不仅杜绝了大商人操纵市场牟取暴利之路,还相应降低了政府军政物资的采购成本,从而提高了国家财政收支的实际效益。但由于均输法客观上侵犯了大商贾的利益,引起了他们的不满,再加上宋代允许政府官员经商,所以均输法也遭到了身兼大商贾的政府官员的强烈反对。

四是市易法。即由政府财政筹资,设立国营的市易务(即今贸易公司),任命政府官员为提举(相当于今日之总经理),从事经营物资购销赚取差价;二是及时向资金短缺的中小商贾贷款或赊购商品,既起到了扶持作用,也起到了防止大商贾在商品流通中的垄断聚敛。这样财政既有国家直接经商的利润收入,又有向中小商贾赊贷20%的利息收入,可谓一举多得。为此,宋神宗在市易务开办之初即签发内藏库钱100万贯另加东京市钱87万贯为市易务本钱。但由于市易务以大商贾为对手,通过剥夺大商贾的利益来谋取国家的财政增收,不可避免地遭到大商贾的反对,再加上不少国营的市易务工作人员官商作风严重,服务态度不佳,往往引起百姓的不满,使市易务的生存遇到了挑战。

五是农田水利法,即《农田利害条约》。中国古代是农业社会,而水利又是农业的命脉,所以出台鼓励民间开展水利建设的措施是一项有利于扩展农田、提高农业单位面积产量、增加国家赋税收入的重要改革。“熙宁新政”所推行的各项鼓励措施,诸如提倡庶民百姓向政府建议浚河筑堤,政府可以为工程提供贷款,豪强不得任意垄断水利等办法,不仅使国家水利建设成为庶民百姓人人关注的公益事业,而且也是水利建设走向市场化的一种创新。实施这一改革不到五年,全国新修水利工程即达1万多处,灌田增加36万多顷,成效极为显著。

六是方田均税法,即《方田均税条约》。宋王朝实行不抑兼并政策,造成“千年田八百主”,土地交易十分旺盛,其中隐田逃税、有税无田、有田无税的现象十分严重。为了改变国家赋税收入日益减少的局面,“熙宁新政”推出了方田均税法。此法规定,国家每年丈量土地,纳税户必须按土质、数量依例向政府缴纳赋税,有力地打击了官僚大地主大量隐瞒田户、逃避纳税的违法行为,纠正了不少地区“有户无税”的不合理现象,从而既扩大了税基,增加了国家财政收入,也公平了税负。

总观王安石的“熙宁新政”,是从巩固封建统治这一前提出发,限制和削弱了地主豪绅官僚和大商贾兼并土地、高利贷盘剥等权利,开辟了财源,增加了国家财政收入。尤其一些促进农业进步的措施,有利于改进农业的经营,促进生产力的发展,在相当程度上缓解了宋王朝因财政困难而“积贫”的问题。因而实行数年,全国财政收入从宋初的每年1600多万贯猛增至6000多万贯,“中外府库无不充衍,小邑所积钱米亦不减二十万”。各路积存钱谷可支用20年,到宋徽宗(公元1101-1125年在位)时各地仓库还有余存。可见,新政不仅程度不同地减轻了农民负担,提高了军队的战斗力,达到了缓和社会危机的目的,而且初步改变了北宋“积贫积弱”的局面,其成效十分显著。

(作者为财政部中国财税博物馆馆长)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号