当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第03期 > 中国财政2006年第03期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第03期 > 中国财政2006年第03期文章 > 正文支持整村推进扶贫 促进新农村建设

时间:2021-02-02 作者:文秋良 (作者单位:财政部农业司)

[大]

[中]

[小]

摘要:

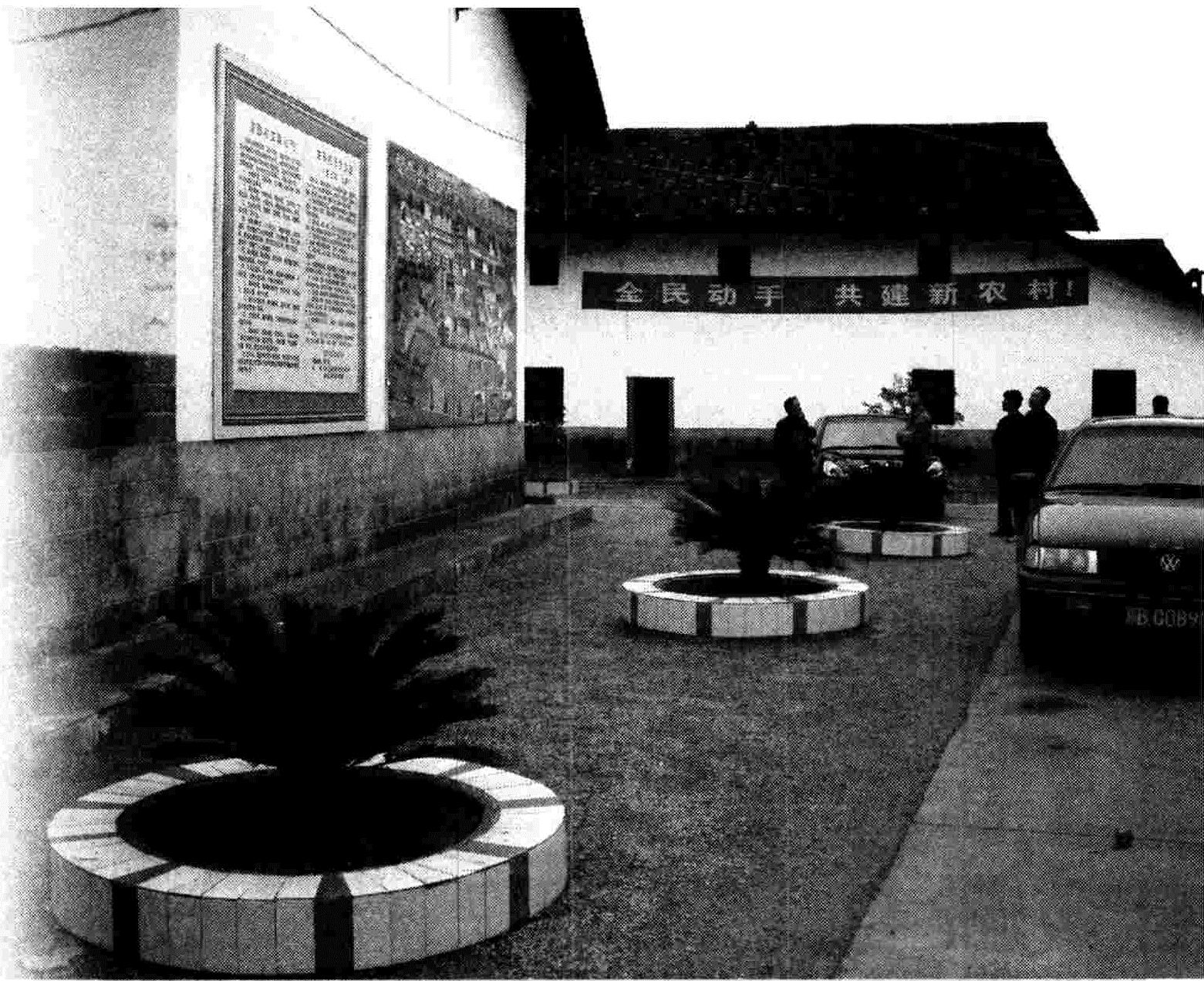

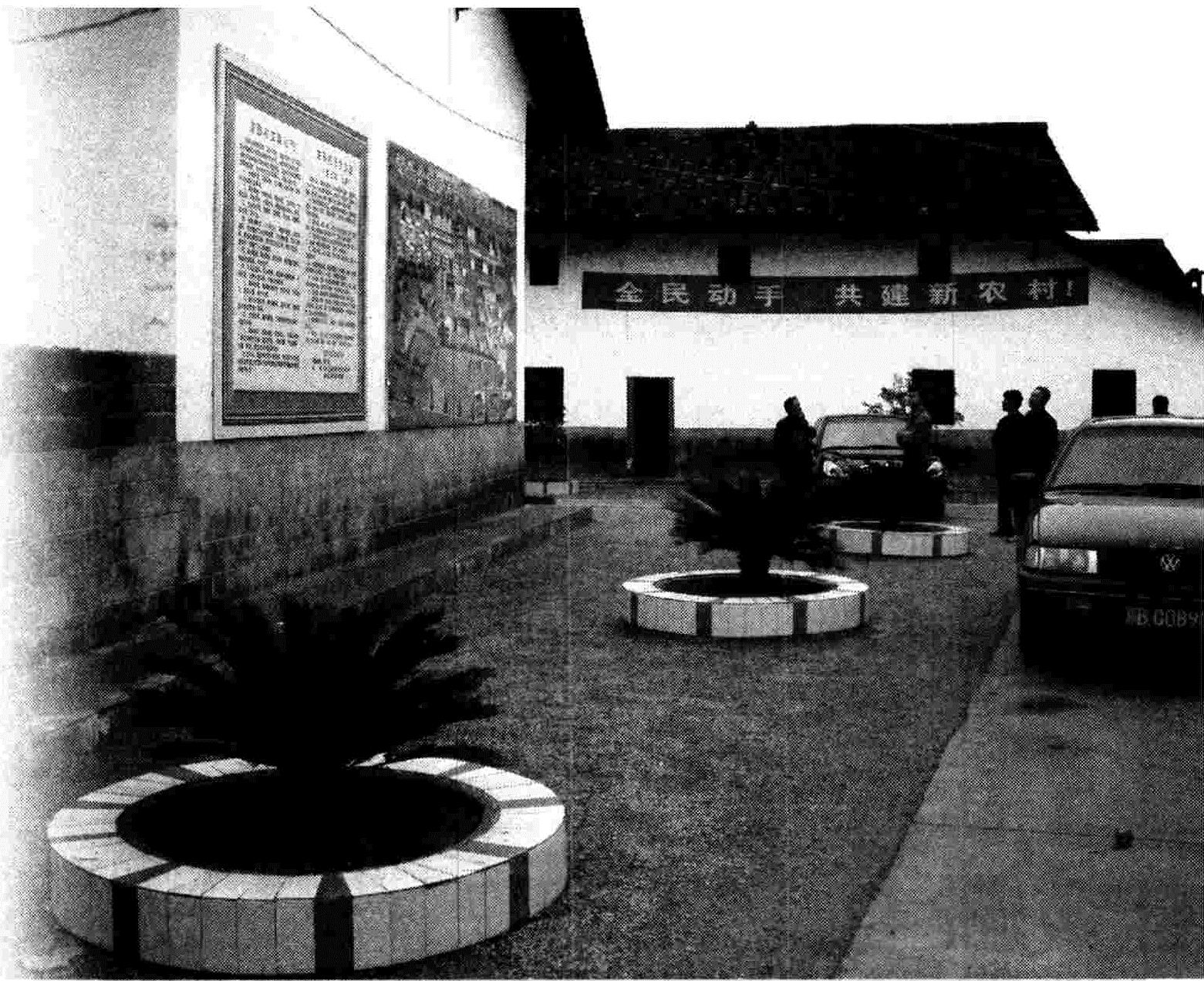

整村推进是以重点贫困村为单元,以村级扶贫规划为依据,以贫困人口为对象,集中扶贫资金投入,解决贫困人口温饱问题,提高贫困人口素质,改善农村生产生活条件的一种扶贫模式。实施整村推进,是国务院扶贫领导小组确定的今后一段时期扶贫开发工作的重点。从实践来看,不少地方以整村推进为目标,以支持农业产业化发展和贫困劳动力转移培训为切入点,不仅有效地解决了贫困人口的温饱问题,而且对改变贫困村经济社会落后面貌都产生了重大影响。从整村推进的概念及其内涵和实际效果来看,与建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、民主管理”的社会主义新农村目标一致,内容相似,手段同质。整村推进与新农村建设相结合,既有利于搞好扶贫开发,又能够促进新农村建设。新农村建设为整村推进提供了良好的契机。

从目前实施整村推进的整体情况来看,与新农村建设的要求相比,还有较大差距:一是目标标准低。整村推进的主要目的是为了解决绝对贫困人口的温饱问题,巩固低收入人口的温饱水平。从已经实施了整村推进的贫困村来看,有的只能是“雨过地皮...

整村推进是以重点贫困村为单元,以村级扶贫规划为依据,以贫困人口为对象,集中扶贫资金投入,解决贫困人口温饱问题,提高贫困人口素质,改善农村生产生活条件的一种扶贫模式。实施整村推进,是国务院扶贫领导小组确定的今后一段时期扶贫开发工作的重点。从实践来看,不少地方以整村推进为目标,以支持农业产业化发展和贫困劳动力转移培训为切入点,不仅有效地解决了贫困人口的温饱问题,而且对改变贫困村经济社会落后面貌都产生了重大影响。从整村推进的概念及其内涵和实际效果来看,与建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、民主管理”的社会主义新农村目标一致,内容相似,手段同质。整村推进与新农村建设相结合,既有利于搞好扶贫开发,又能够促进新农村建设。新农村建设为整村推进提供了良好的契机。

从目前实施整村推进的整体情况来看,与新农村建设的要求相比,还有较大差距:一是目标标准低。整村推进的主要目的是为了解决绝对贫困人口的温饱问题,巩固低收入人口的温饱水平。从已经实施了整村推进的贫困村来看,有的只能是“雨过地皮湿”,贫困落后面貌依旧,不少贫困人口状况如前,没有根本性改变,远远达不到新农村建设的目标要求。二是支持对象范围窄。主要是针对贫困村的贫困人口,而非全体村民。由于受到资金投入规模的制约,一般只有50-100万元左右,与实际需要相差甚远,再加上所选择项目针对性不强等因素,一些贫困人口还没有从中受益,没有摆脱贫困现状。三是支持内容不全面。主要是进行基础设施建设,改善生产生活条件;支持贫困农户发展生产,增加收入;支持劳动力转移培训,提高外出务工就业的能力。对村级文教卫生等社会事业的发展和公共服务与产品的提供尚无力顾及。四是支持方式单一。主要是国家无偿的财政扶贫资金投入为主,且资金规模小,远远达不到村级扶贫规划的实际需要。五是实施进度缓慢。全国共有14.8万个重点贫困村,近几年来已初步完成整村推进的还不到4.8万个,约占总数的1/3。现在,列入整村推进的重点贫困村都是按照2-3年的时间为一轮,显得遥遥无期。

以新农村建设为目标 调整整村推进目标

整村推进不仅要使贫困人口解决温饱问题,巩固低收入人口温饱水平,而且要在此基础上进一步惠及全体村民;不仅要进行基础设施建设,改善贫困村生产生活条件,而且要支持产业发展,促进农民收入的持续增长;不仅要进行农村劳动力转移培训,提高贫困劳动力的就业能力,而且要支持农村义务教育,从根本上解决农村人口的文化素质问题;不仅要支持农村医疗、卫生、文化等社会事业的发展,而且要通过赋权、参与式扶贫等方式,支持农村民主意识的增强和民主氛围的培育。通过重新调整规划、扩大支持对象,增加支持内容,丰富支持方式,缩短轮换周期,使整村推进与新农村建设有机地结合起来。

处理好政府扶持、社会帮扶与农民主动参与的关系

无论是实施整村推进,还是进行新农村建设,农民都是主体。我国扶贫开发的重要经验就是“政府主导、社会参与、贫困人口艰苦奋斗”。因此,在整村推进与新农村建设相结合的过程中,要借鉴并大力推行参与式扶贫方式,有效地处理好政府与农民在新农村建设中的作用和关系。参与式扶贫一个基本特点是从政府主导转向以贫困人口为主体、政府组织引导的方式上来,特别是在扶贫资金的传递和扶贫项目的管理中,通过制度形式,保证贫困村现有基层组织的自主、充分参与,使他们广泛参与到村级扶贫开发规划的制定、实施管理、监测评价过程中去,发挥积极的作用。具体地说,在扶贫项目的选择、实施管理与监测评估上,以贫困人口及其推选形成的项目实施管理小组和项目监测评估小组为主体,使他们真正在政府的指导和引导下发挥决策者的作用;在项目实施过程中,利用公示公告办法,将扶贫资金的分配原则和范围、使用效果情况,置于贫困人口的监督之下,保证贫困人口对项目的意见和建议及监测结果能得到及时的反馈与体现。

创新财政扶贫机制 支持整村推进与新农村建设相结合

实现整村推进与新农村建设有机地结合,财政部门应当积极参与并且鼎力支持。一是加大对农村扶贫开发的投入力度。《中国农村扶贫开发纲要》明确提出:中央和省级财政部门要逐年增加扶贫投入,到2010年,要基本解决贫困人口的温饱问题,巩固低收入人口的收入水平;改善贫困地区生产生活条件;改变贫困地区经济社会落后的面貌。2004年底,我国农村没有解决温饱的贫困人口还有2610万人,刚刚越过温饱线的低收入人口4977万人,两者相加7587万人,占农村人口的8.1%。如果按照世界银行贫困线标准,我国贫困人口数量会更多。不解决这部分人的温饱问题,不巩固低收入人口的收入水平,新农村建设就难以实现,全面建设小康社会的目标也就难以实现。增加扶贫投入,是政府覆行职责的需要和统筹经济社会发展的必然之举。据统计,2001-2005年,中央财政累计投入扶贫资金572亿元,年均增幅只有6%,与“十五”时期财政收入年均增长水平相比差距很大。因此,增加扶贫投入不仅必需,而且可能。二是整合资金投入。据测算,在中西部地区要完成好一个村的整村推进,大约需要300-400万元左右,其中财政扶贫投入约在100-150万元,其余的资金则需要靠其他来源渠道的资金解决。因此,只靠扶贫投入不可能做到整村推进与新农村建设相结合。要实现扶贫投入与农业综合开发、农村文教卫等社会事业方面的投入相结合,按照统一的规划,共同投入,共同实施。同时,要通过财政贴息、贷款担保等方式,引导信贷资金投入新农村建设。要通过民办公助、以奖代补、先建后补等方式,引导农民自愿投劳、投资于新农村建设。三是统筹安排扶贫资金。各地无论是财政发展资金还是以工代赈资金、少数民族发展资金,都要统筹起来安排使用,避免各自为战,要在规划的基础上建立好扶贫项目库,所有项目都从库中选择,改变项目条块管理和扶贫资金分割管理的状况,并适当下放扶贫项目管理权限,将项目审批权下放到县,在更小的扶贫单元上做好项目管理和资金管理的衔接,做到项目选择准确,资金到位及时。四是加大财政扶贫资金的监管力度。尽快建立健全资金管理制度监督机制和监管信息系统,把财政扶贫资金监管与贫困状况监测、扶贫开发规划、扶贫资金报账制度有机结合起来,适时掌握动态的扶贫资金投向信息,为搞好资金监管创造条件。主要是完善财政扶贫资金报账制,保证资金安全;推行扶贫项目和扶贫资金的公示制度,让贫困地区基层组织和受益人早知道、早参与,增加扶贫项目管理和资金管理的透明度。五是建立财政扶贫资金绩效考评制度。要通过建立财政扶贫资金绩效考评制度,建立起有效的责任机制,按照各省扶贫任务完成的好坏、资金使用效益的高低,与中央扶贫资金分配挂起钩来。要对责任目标进行考核,建立奖惩制度。省级财政部门和扶贫部门也要对本省财政扶贫资金的使用管理进行绩效考评,做到奖优罚劣,激励先进,鞭策后进。六是充分发挥财政贴息资金的引导作用。财政贴息资金应全部直接核拨给地方,由县级财政会同扶贫部门负责对发放扶贫贷款的金融企业进行贴息结算,或者对贫困农户直接给予利息补贴。及时总结小额到户贷款奖补资金的试点办法,进一步完善奖补资金办法,切实解决贫困农户贷款难的问题。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号