摘要:

随着市场经济的深入发展、现代企业制度的建立和企业经营形式的变化,对企业成本管理提出了越来越高的要求。在这种新形势下,我国已有一些企业实施标准成本制度,也有少数企业实行作业成本法。企业成本管理的这些新变化,具有以往成本管理无可比拟的优越性。但是,毋庸讳言,无论标准成本制度或是作业成本法,均存在一定的缺陷。笔者认为假若将两者结合起来,则可以相得益彰。

一、标准成本制度与作业成本法相结合的必要性

标准成本制度是将成本的计划、控制、计算和分析相结合的一种会计信息系统和成本控制系统,其特点在于通过事先制定成本标准、事中控制支出、事后比较分析,增强员工的成本意识,使成本在全过程得到有效的控制,并有利于正确评价企业业绩。然而,其在产品制造费用的分配上,仍然是按照企业或车间进行归集,然后按各产品的直接人工、直接工时或机器工时作为标准进行分配。它存在着分配标准简单、费用分配不准确等问题,已不适应现代企业生产经营中的制造费用比重增加和构成复杂化,以及对制造费用分配精细化的要求。

作业成本法是适应新的制造环境而产生的,其特点是将制造费用按作业别归集到不同成本库中,然后分别成本库采用各自的...

随着市场经济的深入发展、现代企业制度的建立和企业经营形式的变化,对企业成本管理提出了越来越高的要求。在这种新形势下,我国已有一些企业实施标准成本制度,也有少数企业实行作业成本法。企业成本管理的这些新变化,具有以往成本管理无可比拟的优越性。但是,毋庸讳言,无论标准成本制度或是作业成本法,均存在一定的缺陷。笔者认为假若将两者结合起来,则可以相得益彰。

一、标准成本制度与作业成本法相结合的必要性

标准成本制度是将成本的计划、控制、计算和分析相结合的一种会计信息系统和成本控制系统,其特点在于通过事先制定成本标准、事中控制支出、事后比较分析,增强员工的成本意识,使成本在全过程得到有效的控制,并有利于正确评价企业业绩。然而,其在产品制造费用的分配上,仍然是按照企业或车间进行归集,然后按各产品的直接人工、直接工时或机器工时作为标准进行分配。它存在着分配标准简单、费用分配不准确等问题,已不适应现代企业生产经营中的制造费用比重增加和构成复杂化,以及对制造费用分配精细化的要求。

作业成本法是适应新的制造环境而产生的,其特点是将制造费用按作业别归集到不同成本库中,然后分别成本库采用各自的成本动因作为分配标准,将制造费用分配到各产品。它克服了传统的以生产数量为基础的成本系统中制造费用责任不够明确和分配不准确的缺陷,使许多不可控制造费用变为可控,并且为企业提供了更为真实可靠的成本信息。但是,作业成本法也存在着一定的缺陷,直接材料、直接人工还是采取传统的方法进行核算;制造费用核算虽然做了很大的改革,但仅能反映历史成本信息,未能提供管理上所需要的成本差异信息。所以,作业成本法也需要进一步的完善。

综上所述,标准成本制度和作业成本法从各自的角度来看,都具有很多其他成本制度无可比拟的优越性,同时各自又都存在着一些缺陷。所以,如果能将二者有机地结合起来,则恰恰能够发挥各自的优点,弥补各自的缺陷。这样,既能够提供真实可靠的成本数据,又能够提供管理上所需要的成本差异信息,将二者的优势更好地发挥。

二、标准成本制度与作业成本法的结合——作业标准成本法

作业成本法与传统成本计算方法的主要区别在于如何归集和分配制造费用上,至于直接材料和直接人工的计算方法是相同的。所以,标准成本制度与作业成本法相结合,其结合点应该放在制造费用的处理上。实施作业标准成本制度的企业,对直接材料和直接人工的处理应仍然按照标准成本制度的方法进行,而在制造费用的分配上,则要根据企业的实际情况分两种方式进行分配:第一种方式是制造费用所占比重较大,其制造费用的分配完全采用作业成本法,即先将制造费用根据作业别归集到各成本库,然后再将各成本库的费用根据作业动因分配到各产品。第二种方式是采用作业成本法的思想,划小核算单位来分配制造费用,即先将制造费用按照费用责任中心划分,在每个费用责任中心根据与制造费用的密切相关因素确定制造费用的计划分配率,再将制造费用分配给各种产品。这里,制造费用的计划分配率的制定有两种方法可供参考:一是根据历史资料,再考虑当前的实际要求,对以前的实际分配率进行修正;二是根据费用责任中心的计划,预计出制造费用总额,再除以各责任中心预计的业务数量。

实施作业标准成本制度的企业在制定制造费用的标准成本时,不能再像以往那样,简单地将制造费用区分为变动制造费用和固定制造费用来编制预算,而是要将制造费用按照作业别、成本库或费用责任中心等进一步细分来编制预算,分别制定标准制造费用分配率和标准制造费用数量,然后进行汇总,计算出制造费用的标准成本,以及各种产品的单位标准制造费用。因此,企业在实施作业标准成本制度时,制造费用标准成本的制定过程是非常细致的。另外,在对制造费用的差异进行分析时,不仅要按照不同的作业别、成本库或费用责任中心进行分析,还要进一步查明具体原因,从而为企业提供更准确的成本数据,及更有用的成本控制和成本管理的信息。

三、作业标准成本制度下制造费用的差异分析

下面举例来说明第二种方式的作业标准成本制度下制造费用的差异分析过程。

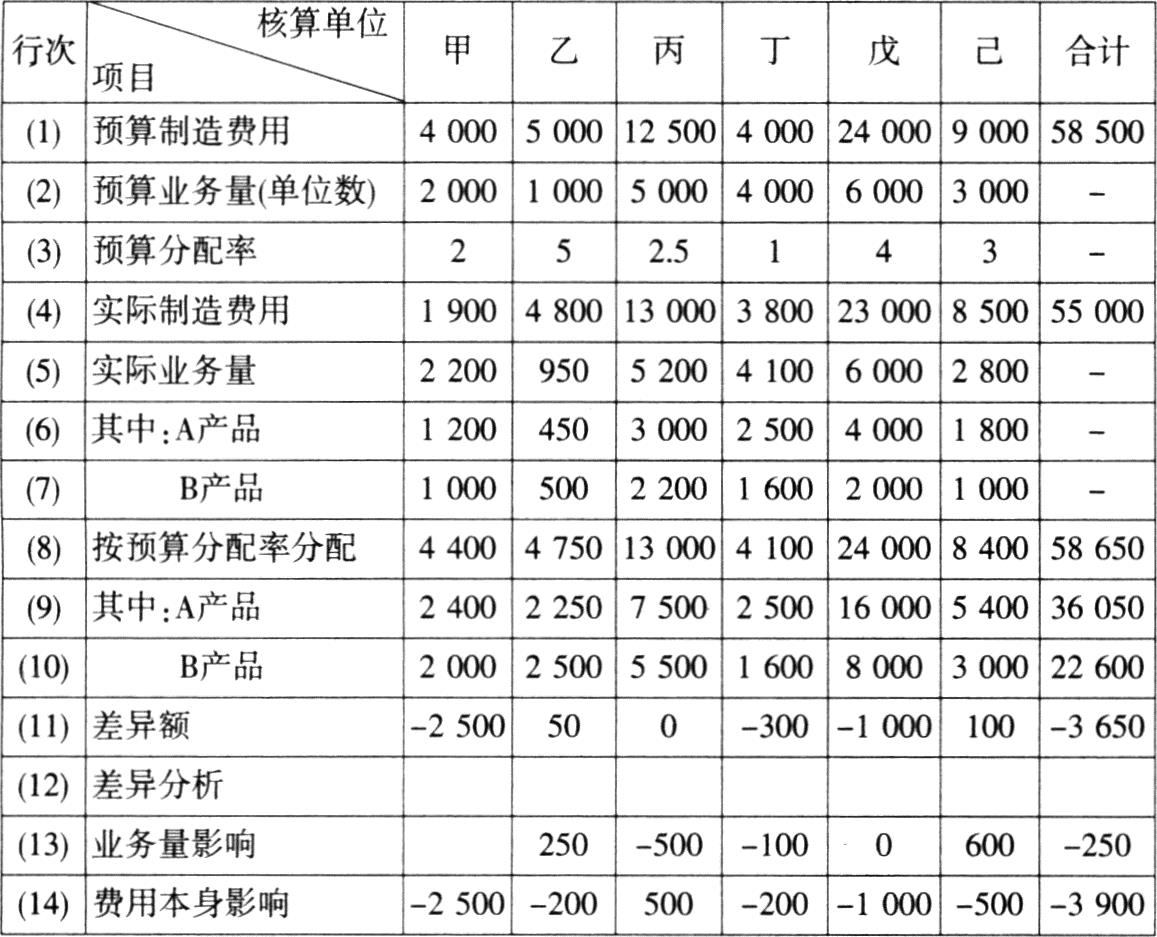

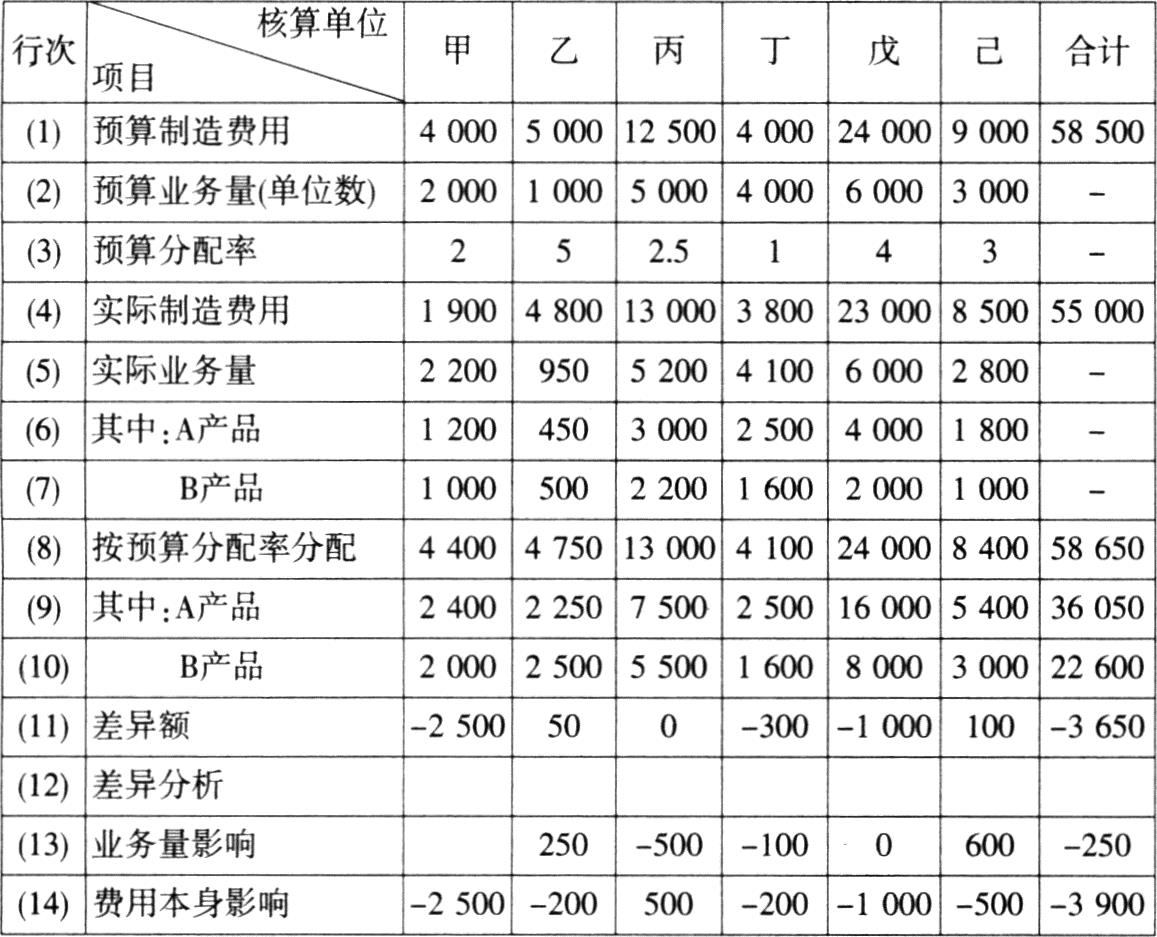

例某生产部门下设6个费用中心,生产A、B两种产品,各费用中心有关制造费用及其差异分析的数据见下表。

(见后)

此表的计算可分为四个步骤:第一,计算该费用中心的预算分配率,即(1)÷(2);第二,计算各费用中心按预算分配率应分配给各产品的制造费用;第三,确定各费用中心的制造费用差异额,即(4)-(8);第四,对制造费用差异进行分析,属于变动费用的核算单位,其差异额可视为费用本身变动的影响,属于固定费用的核算单位,应分别确定业务量和费用本身变动的影响,前者分析可用(1)-(8),后者分析可用(4)-(1)。通过分析,可以查明各费用中心的制造费用差异原因。在此基础上,还要进一步查明这两个因素差异的具体原因,以便制定有效措施,扩大有利差异因素的影响,消除不利因素。

制造费用差异额可以直接计入产品销售成本,也可以按存货和产品销售成本的比例进行分配。由此可见,作业标准成本制度下制造费用的核算可以分清责任单位,查明具体原因,比传统标准成本制度下的制造费用分析的作用更大。

四、对实施作业标准成本制度企业的要求

不是所有的企业都能够实施作业标准成本制度,只有那些具备了一定条件的企业才能实施这种制度。首先,企业必须实行会计电算化。作业标准成本制度的成本计算和差异分析,需要调用大量的基础数据;各种产品的差异种类繁多,计算复杂;制造费用需要按照成本库或费用责任中心,乃至各种作业进行分配,分配方法复杂多样,如果仅以手工来完成,其工作量非常巨大,并且成本及其差异信息的准确性也难以保证。其次,企业的会计人员要有较高的职业素养。再者,必须完善班组经济核算工作,将作业标准成本制度建立在班组经济核算的基础上。班组经济核算是适应我国生产关系,密切结合我国国情的行之有效的控制制度。

标准成本制度与作业成本法相结合,为企业的成本核算与管理提供了更准确的成本数据和更有价值的管理信息。当然,作业标准成本制度只是着重在生产领域对成本进行事前、事中和事后的控制,在生产领域之外,对成本的管理与控制仍有局限性。因此,从成本管理的发展来看,企业还要持续推进成本管理的改革,实施战略成本管理,促使企业在竞争中取胜;通过开展目标管理,实行成本预防性控制;坚持全面质量管理,开展质量成本核算与分析,提高质量成本效益;推行产品寿命周期成本管理,进一步扩大产品成本管理领域,降低产品寿命周期成本,以提高企业的长远经济效益和社会效益。

责任编辑 季建辉

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号