当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》1998年第08期 > 财务与会计1998年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 财务与会计过刊查询 > 《财务与会计》1998年第08期 > 财务与会计1998年第08期文章 > 正文关于我国会计准则建设问题的问卷调查及分析

时间:2020-05-27 作者:曲晓辉 陈建煌

[大]

[中]

[小]

摘要:

引言

自财政部1988年开始着手研究制定会计准则以来,我国会计准则建设进展顺利。财政部继1992年11月30日正式发布《企业会计准则》之后,从1995年起又陆续发布了30项具体会计准则征求意见稿。一套既借鉴国际惯例又符合我国国情的,有助于我国社会主义市场经济有序运作的会计准则体系已具雏形。

财政部在制定会计准则的过程中,注意吸收各方面力量参与会计准则的制定工作,成立了国内外会计准则咨询专家组,并举办了七次会计准则国际研讨会征求国内外会计专家的意见。同时,会计学术界对如何构建我国会计准则体系的问题一直十分关注,有关这方面的研究逐步深入,评论文章覆盖了大多数准则项目,对某些项目的讨论已很透彻。这些研讨,对建立、完善和发展我国的会计准则体系起着十分积极的作用。

然而,我们感到,在会计准则的制定和征求意见过程中,尚缺乏企业界人士的广泛参与。这在一定程度上会削弱会计准则的可操作性。会计准则是由企业应用的,因而直接经济后果将由企业及其利益关系集团来承担。企业是否愿意以及是否有能力承担一项会计准则的应用所导致的经济后果是需要调查研究的。

为此,在国家社会科学规划基金资助项目“完善我国会计准则问...

引言

自财政部1988年开始着手研究制定会计准则以来,我国会计准则建设进展顺利。财政部继1992年11月30日正式发布《企业会计准则》之后,从1995年起又陆续发布了30项具体会计准则征求意见稿。一套既借鉴国际惯例又符合我国国情的,有助于我国社会主义市场经济有序运作的会计准则体系已具雏形。

财政部在制定会计准则的过程中,注意吸收各方面力量参与会计准则的制定工作,成立了国内外会计准则咨询专家组,并举办了七次会计准则国际研讨会征求国内外会计专家的意见。同时,会计学术界对如何构建我国会计准则体系的问题一直十分关注,有关这方面的研究逐步深入,评论文章覆盖了大多数准则项目,对某些项目的讨论已很透彻。这些研讨,对建立、完善和发展我国的会计准则体系起着十分积极的作用。

然而,我们感到,在会计准则的制定和征求意见过程中,尚缺乏企业界人士的广泛参与。这在一定程度上会削弱会计准则的可操作性。会计准则是由企业应用的,因而直接经济后果将由企业及其利益关系集团来承担。企业是否愿意以及是否有能力承担一项会计准则的应用所导致的经济后果是需要调查研究的。

为此,在国家社会科学规划基金资助项目“完善我国会计准则问题研究”的课题研究中,我们设计一份问卷,就有关我国会计准则建设的若干基本问题,向处于我国现代企业制度改革最前列的在沪深股市上市的部分公司的财务负责人征询意见,旨在了解这些企业界人士对我国会计准则建设问题的看法。

一、问卷的设计及调查结果

我们从构建中的会计准则体系与现行会计制度的关系,我国具体会计准则的制定问题,我国会计准则的立足点,《企业会计准则》的修订或重构问题,各项具体会计准则的急需程度以及需补充的具体会计准则项目等方面设计了6个问题,形成问卷调查表(见附表)。征询对象是1996年12月31日在沪深两个证券交易所挂牌交易(A股)的上市公司。我们在514家上市公司(沪市287家,深市227家)中按股票代码每隔5位随机选取了100家上市公司(沪市55家,深市45家)作为征询对象,于1997年11月间给这些上市公司的财务负责人寄去问卷调查表及相关的问题解释及说明。

100份问卷调查表总共回收了34份,回答有效的问卷共30份。问卷回收率处于以邮寄方式随机问卷的典型回收率之间(20—40%,Frankfort-Nachmisaand Nachmias,1992),因而是可以接受的。我们把被调查者对前四个问题的不同看法分为5个等级(1表示非常同意;2表示同意;3表示没有意见;4表示不同意;5表示极不同意),再结合回答的次数进行加权平均,算出被调查者对这些问题的评价值,结果如表1所示。对后两个问题,我们按被调查者对每个具体会计准则项目急需程度的不同看法(1表示非常急需;2表示急需;3表示不很急需;4表示不急需;5表示不需要)算出其平均评价值,并进行排序,结果如表2所示。

二、对问卷调查结果的分析评价

(一)关于构建中的会计准则体系与现行会计制度的关系

随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,《企业会计准则》和分行业会计制度逐渐显现出一定程度的不适应性。关于财务会计实务规范向何处去,目前主要存在三种不同观点(如表1所示)。我们就这些观点征询企业界的意见。征询结果显示:大多数被访者(回答次数22次)同意适应社会主义市场经济要求的会计准则体系应取代现行行业会计制度(评价值为1.82);6位被访者同意《企业会计准则》和分行业会计制度将与会计准则体系并存(评价值为2);只有2位被访者同意《企业会计准则》和分行业会计制度略加修订即可满足市场经济需要(评价值为2)。

这表明,在《企业会计准则》颁布实施并取得初步成效的基础上,财政部(会计司)依据社会主义市场经济发展的新情况和新形势,通过制定和发布实施具体会计准则,完善和发展中国的会计准则体系的构想和一系列举措,已引起了企业界的广泛注意。企业界人士对我国会计改革的方向普遍持肯定态度。但是,就会计准则体系与现行会计制度的关系,持替代观点者居多。

(二)关于我国具体会计准则的制定问题

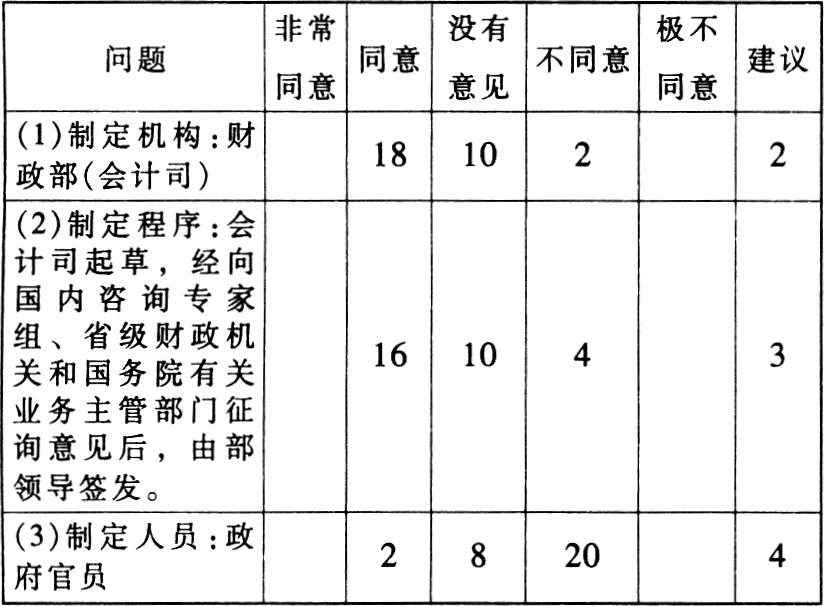

我国具体会计准则的制定沿袭历史传统,由财政部会计司负责,最终以财政部的名义发布。这与走在市场经济前列的美英等发达国家由民间性会计职业组织负责制定准则的情况不同,因而在学术界存在争议。因此,我们就目前我国具体会计准则的制定机构、制定程序和制定人员等问题向企业界征询意见。问卷结果(如表1所示)表明:多数被访者同意我国具体会计准则的制定机构为财政部会计司(评价值为2.47);对具体会计准则由会计司起草,经向国内咨询专家组、省级财政机关和国务院有关业务主管部门征询意见后,由部领导签发的制定程序也基本同意(评价值为2.60);但对由政府官员作为具体会计准则制定人员,多数被访者持反对态度(评价值为3.60)。

从问卷的调查结果看,企业界人士对我国具体会计准则制定问题的意见不大一致。为便于更详细地了解这些意见,我们列示了问卷回答情况分布表(如表3)。

结合上述问卷调查的结果及分析,我们可以看出:由于我国的会计实务规范历来由财政部会计司负责制定,加之我国的民间性会计职业组织尚未十分成熟,因而当前由财政部会计司负责具体会计准则的制定工作,是可以接受的。同时,在具体会计准则的制定过程中,应广泛征询国内外专家和社会各方面的意见,特别应注意向大型企业会计主管和资深注册会计师征询意见,以形成一种以政府部门为主体,社会各方面广泛参与的会计准则制定模式。不过,就一般情况而言,由专业人士组成专门的会计准则委员会制定和发布财务会计准则,在市场经济条件下是较为可取的方法。这样的准则制定机构可由财政部组建,而且财政部在会计准则制定过程中的领导地位和决定准则发布的权力并不会因此而受到削弱。

(三)我国会计准则的立足点

在制定我国会计准则的立足点这个问题上,存在国际化与国家化之争。目前有两种主流观点。一种观点认为,会计是一种国际通用的商业语言,会计国际协调是一种客观需要,我国的会计准则应当致力于谋求国际化;另一种观点认为,会计信息是服务于特定社会经济环境的,会计准则的制定受许多因素的制约,如经济体制、经济发展水平、企业经济业务的复杂程度、企业会计人员素质等。因此,制定我国会计准则应充分考虑我国的现实经济环境及其对会计信息的要求,适当借鉴国际惯例。我们就这两种观点征询企业界的意见。结果有12位被访者认为制定我国会计准则的立足点应从我国国情出发兼顾国际会计惯例(评价值为1.83),其余18位被访者认为应以国际惯例为主,尽可能与现行国际会计准则相一致(评价值为1.67),详见表1。

从问卷结果可以看出,企业界人士对上述两种观点亦有争论,但更倾向于国际化的观点。应当看到,最近几年,国际资本流动速度的不断加快有力地推动了国际经济的发展,世界经济一体化的趋势日益明显。会计作为国际通用的商业语言,应当服务于这种经济发展的趋势。事实上,国际证券组织也正努力推进会计的国际协调。因此,制定我国的会计准则应当充分考虑国际会计惯例,尽可能使我国企业财务报告的重要方面与国际会计准则相一致。

(四)《企业会计准则》的修订或重构问题

1992年11月颁布的《企业会计准则》一般被视为基本会计准则,类似于西方的财务会计概念框架或财务报表编报框架。作为基本会计准则,它通过对财务会计目标、假设、要素及其确认和计量以及披露等的界定和规范,在指导具体会计准则的制定,评价和修订已发布的具体会计准则方面,起到了积极作用。然而,经过5年的实践,随着我国企业会计环境的发展和会计管理水平的提高,修订《企业会计准则》势在必行。在《企业会计准则》如何修订的问题上,存在不同意见。一种观点认为,沿用原来的格式,局部略经修订后即可作为我国会计准则体系的概念框架;另一种观点认为,应从基本会计准则的总体结构入手对其进行重新构建,增添新的内容,加强概念界定,采用国际通行的段落标号方式,等等。

我们就这两种观点进行问卷调查,结果(见表1)显示出:多数被访者认为应对《企业会计准则》进行重新构建(回答次数20次,评价值为1.9),其余10位被访者则认为进行修订(局部修改)即可(评价值为2.4)。这与企业界人士在制定我国会计准则的立足点问题上更倾向于国际化的观点是相一致的。

(五)关于具体会计准则的急需程度

在《关于具体会计准则制定工作的总说明》〔(94)财会字第32号文件附件一〕中,财政部列示了“拟制定的会计准则项目”共32个,并指出,这些项目“将根据形势发展作必要调整和补充”。至1996年1月10日,财政部会计司共拟定30个具体会计准则征求意见稿。其中,第一项具体会计准则《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》已于1997年5月22日由财政部正式发布并自当年1月1日起在上市公司施行。在此基础上,财政部还将针对证券市场新出现的,急需解决的会计问题,研究制定并陆续发布其他具体会计准则。因此,我们就财政部(会计司)已发布征求意见的各项具体会计准则的急需程度征询企业界的意见。问卷结果如表2所示。我们据以作如下的分析评价:

(1)急需程度较高(评价值在2以下)的项目有:合并会计报表(1.33)、关联方交易及披露(1.50)、企业合并(1.53)、投资(1.67)、现金流量表(1.80)、所得税(1.80)、无形资产(1.87)、会计政策及会计政策与会计估计的变更(1.93)等8个。这些项目基本涵盖了现行制度较少规定,而在上市公司年度报告信息披露中急需予以规范统一的业务。其中关联方关系及其交易的披露和现金流量表项目已正式发布,它们对于规范上市公司行为和提供决策有用信息显然非常重要。

(2)急需程度中等(评价值在2—2.5之间)的项目有应收款项等15个。其中,应收款项(2.00)、损益表(2.00)、收入(2.00)、所有者权益(2.00)、资产负债表(2.07)、存货(2.13)、递延资产(2.13)、固定资产(2.47)等8个项目涉及现行制度中已作较多规定的共同性的会计核算业务。有关这些会计业务的现行规范已基本可以满足核算工作的需要。此外,或有事项和承诺(2.07)、清算(2.07)、资产负债表日后发生的事项(2.13)、外币折算(2.20)、借款费用资本化(2.27)、研究与开发(2.47)、银行基本业务(2.47)等7个项目,虽在现行制度中规定较少,但对上市公司而言,并非是十分迫切需要的。

(3)急需程度较低(评价值在2.5以上)的项目有:职工福利(2.53)、长期工程合同(2.60)、租赁(2.67)、应付项目(2.73)、非货币性交易(2.80)、捐赠和政府援助(3.00)、期货(3.13)等7个。值得关注的是,问卷结果显示:职工福利和应付项目这两个共同性业务项目的急需程度较低。这可能与社会保障制度和企业债务责任等敏感问题相关。

从上述问卷调查的结果可以看出,具体会计准则原来的立项原则有待改进。财政部关于“先一般后特殊,先急后缓”的立项原则本身是矛盾的。从财务会计实务规范相对稳定的角度出发,现行制度中涉及大部分行业或企业共同性的核算业务(即一般性的核算业务)的规定基本上是能够满足实际需要的,因而不急于纳入具体准则拟定范围。反之,对于那些新业务或急需加以规范统一的业务则应尽快加以规范。因此,“先一般后特殊”的立项原则目前似乎很难实行,“先急后缓”的立项原则才是可取的。纵观发达国家和国际会计准则委员会的准则项目,不难发现“急迫、重要”是其立项的根本原则。应当看到,我国前两项具体会计准则的正式发布,也体现了这样的立项原则。

(六)关于现实需要而未列入的准则项目

在具体会计准则立项时,还涉及到其他国家的会计准则已经做出了规定,但在我国尚无类似的经济业务,或者已有类似的经济业务,但其影响尚未十分深刻或尚未引起重视的情况。我们就8个在美英等发达国家和国际会计准则中有所规定的准则项目,征求企业界人士对其急需程度的看法。问卷结果如表2所示。

在8个项目中,增值税会计(2.20)、报告财务业绩(2.33)、每股收益(2.40)、资本结构(2.47)等4个项目急需程度较高(评价值在2.50以下),值得我国会计准则制定机构加以考虑。而金融工具(2.60)、养老金会计(2.60)、分部报告(2.87)、报告交易的实质(3.01)等4个项目急需程度较低(评价值在2.50以上),似可暂缓考虑。

三、结语

当前,财政部(会计司)正集中力量加紧制定和实施具体会计准则,以期建立和健全与国际会计惯例进一步协调,适应我国社会主义市场经济发展进程的会计准则体系。在这样的背景条件下,我们选取部分上市公司就我国会计准则建设的若干基本问题,征询企业界人士的意见与建议。希望本研究成果对我国具体会计准则的建立和完善有一定的参考价值,从而在一定程度上节省我国会计准则制定机构的相关成本。

(本文第一作者系我国第一位会计学女博士生导师)

责任编辑 秦中艮

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号