摘要:

实行增值税,一般纳税人的会计处理,在“应交增值税”二级帐户下面要设立“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”五个三级帐户;并要登记多栏式明细帐。在多栏式明细帐上,把五个三级帐户分为两组:属于借项的有“进项税额”、“已交税金”两个,都是可以抵扣的;属于贷项的有“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”三个,都是应交税的。企业每月实际应纳税额,要依多栏式明细帐上的期初余额而定:余额在贷方的,要交税;余额在借方的,不必交税,并可继续用于抵扣。由此可见:凡记入贷方的发生额都是要交税的,凡记入借方的发生额都是可以抵扣的。因而企业的计税公式为:

实际应纳税额=“应交增值税”的贷方发生额-借方发生额=贷方余额(不够减时为借方余额,可以继续抵扣)

基于这种情况,许多会计人员以及一些厂长、经理,就共同提出一个问题:为什么要把“出口退税”记入贷方?记入贷方就是要交税,这样一来,国家退的税又交纳给国家了,等于没有退。企业并未实际享受到退税的好处。其实这是一个误解。

处理出口退税的核算方法有两种:一种是冲减借项,即把它以负数记入借方,从“进项税额”或整个借项中...

实行增值税,一般纳税人的会计处理,在“应交增值税”二级帐户下面要设立“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”五个三级帐户;并要登记多栏式明细帐。在多栏式明细帐上,把五个三级帐户分为两组:属于借项的有“进项税额”、“已交税金”两个,都是可以抵扣的;属于贷项的有“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”三个,都是应交税的。企业每月实际应纳税额,要依多栏式明细帐上的期初余额而定:余额在贷方的,要交税;余额在借方的,不必交税,并可继续用于抵扣。由此可见:凡记入贷方的发生额都是要交税的,凡记入借方的发生额都是可以抵扣的。因而企业的计税公式为:

实际应纳税额=“应交增值税”的贷方发生额-借方发生额=贷方余额(不够减时为借方余额,可以继续抵扣)

基于这种情况,许多会计人员以及一些厂长、经理,就共同提出一个问题:为什么要把“出口退税”记入贷方?记入贷方就是要交税,这样一来,国家退的税又交纳给国家了,等于没有退。企业并未实际享受到退税的好处。其实这是一个误解。

处理出口退税的核算方法有两种:一种是冲减借项,即把它以负数记入借方,从“进项税额”或整个借项中减掉,也即是减少抵扣额;另一种是增加贷项,即增加“销项税额”,或是增加应纳税额。其结果,企业的最后应纳税额是一致的。

例如,企业的进项税额13.6万元,销项税额18.7万元,另有出口退税2万元,求最后实际应纳税额。

第一种作法:把出口退税从借项(进项税额)中减掉,即:

销项税额-(进项税额-出口退税)=18.7万元-(13.6万元一2万元)=7.1万元

第二种作法:把出口退税记入贷方,也可说是增加销项税额,即:

销项税额+出口退税-进项税额=18.7万元+2万元-13.6万元=7.1万元

两种算法,结果是一致的。

第一种作法是冲减借项,即减少抵扣额。它的优点是好理解,尤其是纳税人(企业的负责人及财会人员)好理解。其含义为:“国家将企业原支付的‘进项税额,退还给企业,故应把进项税额相应冲减掉。”但是在帐务处理上却有疑义:若把出口退税从进项税额中减掉,即以负数(红字,下同)记入进项税额专栏,则出口退税得不到单独反映,而且容易与购进退货收到供货单位的退税相混淆(因为这种情况也是以负数记入进项税额专栏);另一作法是在借方设一“出口退税”专栏,但这专项只能记负数。由于它只能记负数,对一般财会人员来说,往往容易出错。采用第一种作法,即冲减借项的作法,都要同时将原贷方的“出口退税”专栏取消。

第二种作法,也是现行的作法,即是在贷方设“出口退税”专栏,将收到的退税额以正数记入该专栏,从而增加贷项,即增加纳税额。优点是帐务好处理,出口退税情况一目了然,寻找数字容易;缺点是容易引起误解。

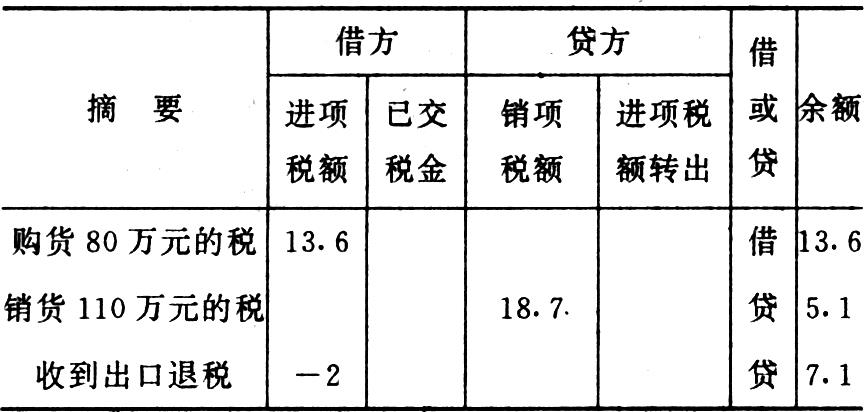

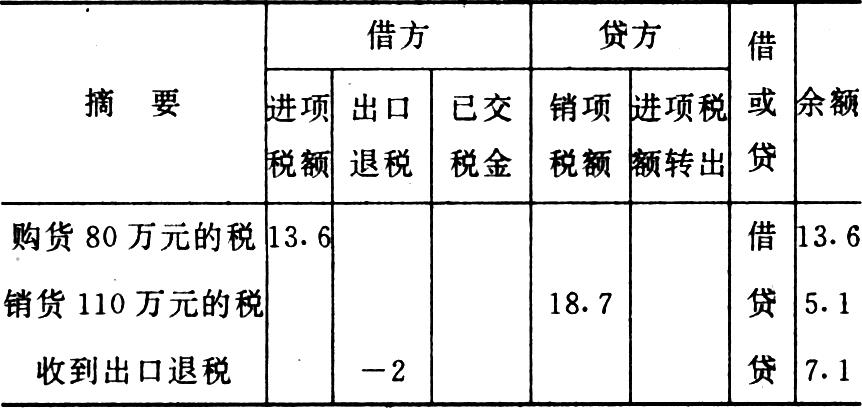

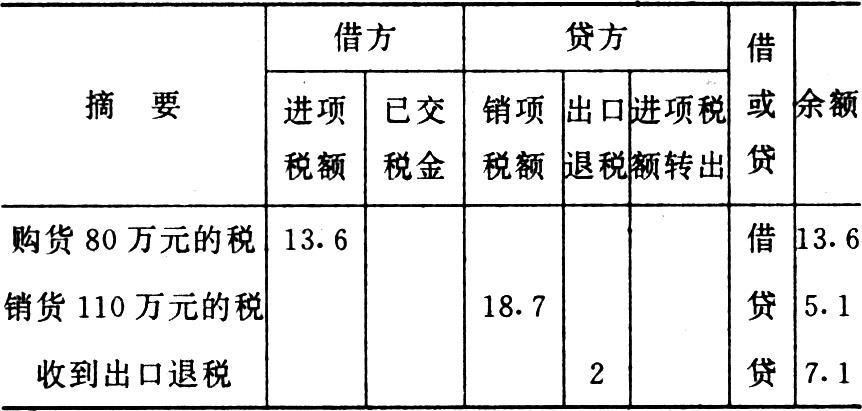

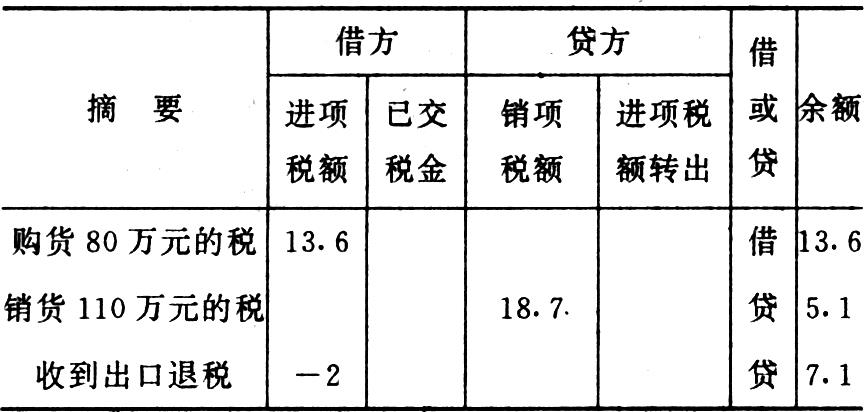

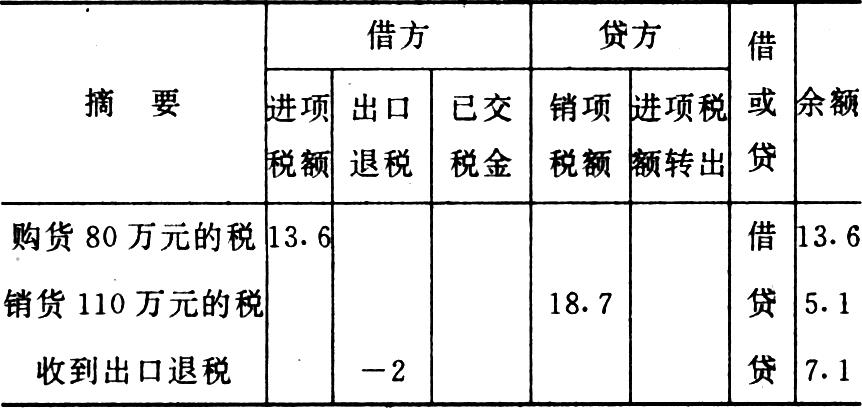

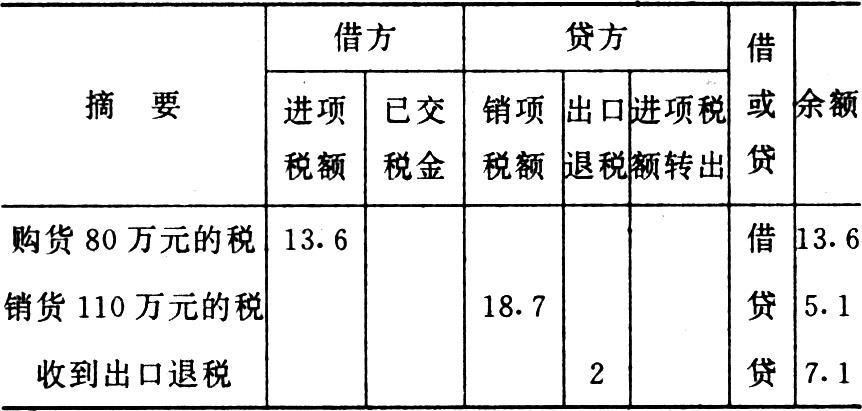

按以上两种作法,登多栏式帐簿对比如下:

第一种作法:冲减借项,减少抵扣额,简称A法,下面又分为从进项税额中冲减(简称A1法)和设专栏记负数冲减(简称A2法)两种。

第二种作法,增加贷项,增大纳税额,简称B法,也即现行制度规定的作法。

现用前面举例的数据,分别登帐如下:为节省篇幅,将帐户名称、日期、凭证号略去。

A1法:从进项税额中减掉。

A2法:在借方设专栏,从整个借项中冲减。其中借方的“出口退税”专栏只能记负数。

B法:把出口退税记入贷方,即在贷方设“出口退税”专栏登记。

由于以上三种方法的结果相同,因而三种方法都是可行的。不过若改用A1法或A2法,则需另印制帐页;而且它们与现行制度规定不一致,与其他企业的作法也不同,应谨慎从事。

责任编辑 温彦君

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号