摘要:

《财务与会计》1995年第3期发表了李龙同志《双倍余额递减法下应提折旧额的计算》一文(以下简称“李文”),读后受到一定启迪,但对李文中所建立的折旧额计算公式不敢苟同。下面谈谈笔者的管见,与李龙同志商榷。

一、对《工业企业财务制度》中折旧额计算公式的理解

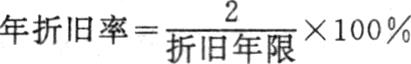

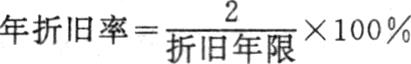

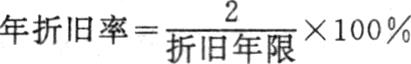

《工业企业财务制度》(以下简称《制度》)规定,采用双倍余额递减法计提折旧额的计算公式如下:

月折旧率=年折旧率÷12

月折旧额=固定资产帐面净值×月折旧率

我们知道,双倍余额递减法是加速折旧法中的一种,而加速折旧的基本含义是:固定资产使用前期分配的折旧额较多,折旧速度相对加快,随固定资产的使用,各期折旧额呈递减之势,即折旧额是逐年递减的。加速折旧法系从西方引进,西方财务会计中计提折旧是按年计提,即使不满一年的折旧额也是按月平均折算的。因此,笔者认为加速折旧法是建立在以年为时间长度递减的前提之下的,折旧额在年内月份之间则是平均(直线)分摊的,而非李文所言“逐月递减”。故此,对《制度》中“固定资产帐面净值”的正确理解应为...

《财务与会计》1995年第3期发表了李龙同志《双倍余额递减法下应提折旧额的计算》一文(以下简称“李文”),读后受到一定启迪,但对李文中所建立的折旧额计算公式不敢苟同。下面谈谈笔者的管见,与李龙同志商榷。

一、对《工业企业财务制度》中折旧额计算公式的理解

《工业企业财务制度》(以下简称《制度》)规定,采用双倍余额递减法计提折旧额的计算公式如下:

月折旧率=年折旧率÷12

月折旧额=固定资产帐面净值×月折旧率

我们知道,双倍余额递减法是加速折旧法中的一种,而加速折旧的基本含义是:固定资产使用前期分配的折旧额较多,折旧速度相对加快,随固定资产的使用,各期折旧额呈递减之势,即折旧额是逐年递减的。加速折旧法系从西方引进,西方财务会计中计提折旧是按年计提,即使不满一年的折旧额也是按月平均折算的。因此,笔者认为加速折旧法是建立在以年为时间长度递减的前提之下的,折旧额在年内月份之间则是平均(直线)分摊的,而非李文所言“逐月递减”。故此,对《制度》中“固定资产帐面净值”的正确理解应为“年初固定资产帐面净值”。

基于上述认识,笔者认为现行教科书中列出的下述双倍余额递减法计算公式,是确切的:

年折旧额=期初固定资产帐面折余价值×双倍直线年折旧率

二、计算折旧额的数学公式

因为李文建立公式的前提错了,所以李文中的折旧额计算公式是站不住脚的,笔者认为有必要重新建立折旧额的计算公式。

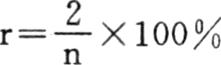

设年折旧率为r,第t年折旧额为St,折旧年限为n(t=1,2,………,n),第t年内每月折旧额为Stm(m=1,2,……,11,12)。

依据年折旧额=年初固定资产帐面净值×年折旧率有:

S1=a·r

S2=(a-s1)·r=ar(1-r)

依此类推,则

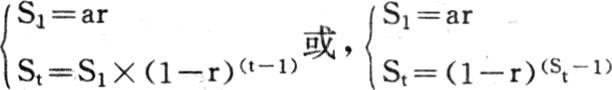

St=ar(1-r)t-1………………………………………(1)

其中:

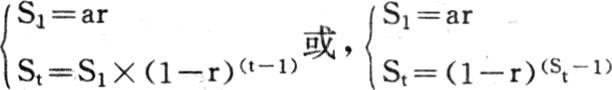

根据公式(1)可知,每年计提的折旧额构成一个公比V=1-r的递减等比数列。利用这个规律,运用下述两组计算公式能很快地计算出第t年的折旧额St:

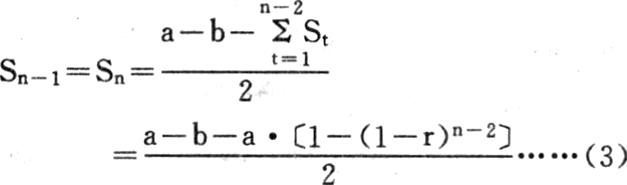

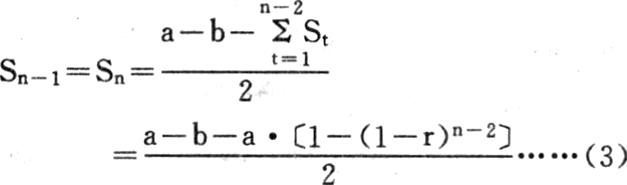

按现行财务会计制度规定(参见财政部《企业会计制度讲座》编写组的《企业会计制度讲座》P158,湖南科学技术出版社1993年2月第1版),采用双倍余额递减法计提折旧时,固定资产折旧年限到期以前两年内需采用直线法(平均年限法)进行计算。因此,应用本文公式(1)和(2)时,只能计算到第(n-2)年为止,余下的第(n-1)年、第n年,应按下述公式计算:

式中:b为预计净残值。

三、实证

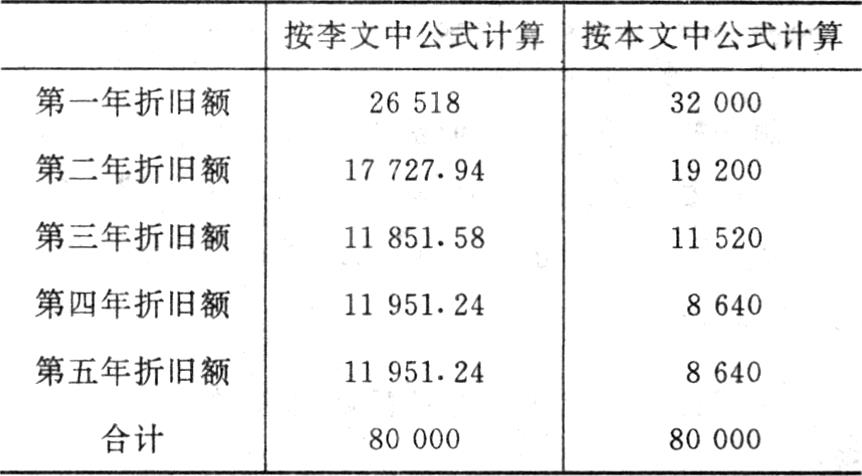

仍旧用李文中的实例:a=80000元,折旧年限n=5,r=40%,b=0。

按本文中的公式(1)计算,得

S1=a·r=80000×40%=32000(元)

(注:李文中S1~12等价于本文中S1,都表示第1年应提折旧额。)

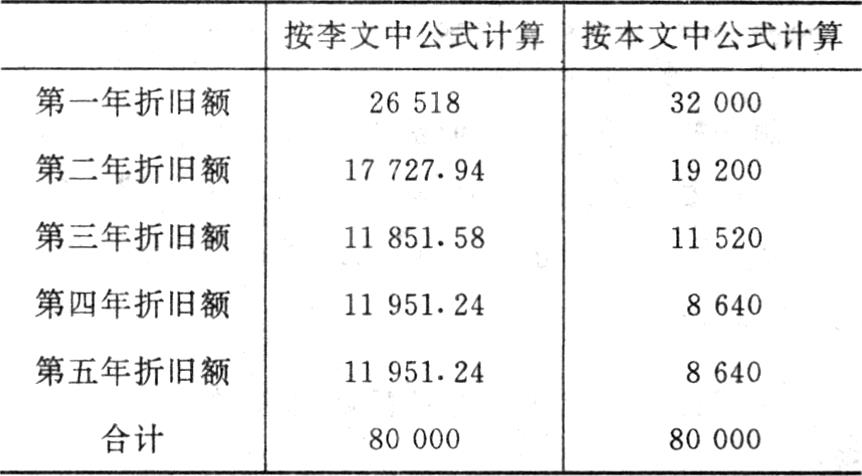

如此分别按李文中公式、本文中公式计算该例中每年应计提的折旧额,列成对比表如下所示:

由上表可见,按本文中公式计算时,例中第4年、第5年折旧额反而大于第3年折旧额,这就不符合加速折旧法原理了。从而说明李文因对《制度》理解产生了偏差,导致其折旧额计算公式在实际操作中行不通。

责任编辑 刘志新

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号