摘要:

传统的会计报表为企业的经营决策提供了大量有用的信息。然而,在物价变动期间,传统会计报表却不能提供非常精确的会计信息。决策者根据传统会计报表提供的信息进行决策时,有时会产生重大的决策失误。因为在物价变动情况下,传统会计根据币值不变假设和历史成本原则提供的数据,不能真实地反映企业的经营状况。在传统会计核算方法下,资产、负债、权益、成本及损益各类帐户,仅反映经济业务发生时的金额变动。在物价不变期间,反映原始货币金额流量的各类帐户所提供的数据,对企业的经营决策者来说,既真实又有效。但在物价发生变动,币值也发生变化的情况下,不同日期的币值不再具有可比性,如果把反映不同日期的资产、负债、权益、成本及损益的币值,简单地归类相加所得出的会计信息,必然不利于企业的经营决策。

一、物价变动对会计核算结果的影响

某会计期末,资产负债表中的固定资产数据,仅反映不同日期取得固定资产时原始币值之和。一个企业某日期资产负债表中的固定资产项目所提供的数据,是反映这个企业在编制资产负债表时的生产经营规模。然而在物价变动下,不同日期的币值所表示的购买力也不同。那么这个数据就不能真实地反映企业编制报表日时的生...

传统的会计报表为企业的经营决策提供了大量有用的信息。然而,在物价变动期间,传统会计报表却不能提供非常精确的会计信息。决策者根据传统会计报表提供的信息进行决策时,有时会产生重大的决策失误。因为在物价变动情况下,传统会计根据币值不变假设和历史成本原则提供的数据,不能真实地反映企业的经营状况。在传统会计核算方法下,资产、负债、权益、成本及损益各类帐户,仅反映经济业务发生时的金额变动。在物价不变期间,反映原始货币金额流量的各类帐户所提供的数据,对企业的经营决策者来说,既真实又有效。但在物价发生变动,币值也发生变化的情况下,不同日期的币值不再具有可比性,如果把反映不同日期的资产、负债、权益、成本及损益的币值,简单地归类相加所得出的会计信息,必然不利于企业的经营决策。

一、物价变动对会计核算结果的影响

某会计期末,资产负债表中的固定资产数据,仅反映不同日期取得固定资产时原始币值之和。一个企业某日期资产负债表中的固定资产项目所提供的数据,是反映这个企业在编制资产负债表时的生产经营规模。然而在物价变动下,不同日期的币值所表示的购买力也不同。那么这个数据就不能真实地反映企业编制报表日时的生产经营规模。

在企业比较资产负债表上的负债项目时,也会发现,由于物价上涨,企业还债时是以贬值了的货币来清偿债务,债务人得益于通货膨胀,而债权人损失于通货膨胀。

物价变动还会影响企业对不同时期利润的比较。在物价上涨期间,如果企业在存货计价中不采用后进先出法,就会使得销货成本中的存货产生较高的囤积收益。另外,折旧费用是根据帐面上的固定资产的原值计算出来的,利润中的收入和成本费用,是用不同日期的货币购买力来表示的,尽管货币单位相同,而其购买力不同,这样把收入同按传统会计配比原则相配比的成本费用互为比较,所得出的结果就难以反映企业经营结果的真实情况。在物价变动比较大的情况下,在传统会计法下比较不同会计期间的会计报表中所列示的数据资料,不仅意义不大,而且这些数据也不具有可比性。

我国近几年来物价上涨幅度普遍较大。企业会计准则及会计制度允许企业在会计核算中使用后进先出法进行存货计价,以及在征得有关部门的同意后,采用加速折旧法。但是对传统会计而言,这仅能抵消一部分物价上涨因素。怎样才能剔除物价变动因素,为企业经营决策者提供更为精确有效的会计数据?下面介绍两种会计处理方法。

二、稳定币值会计法和时价会计法

(一)稳定币值会计法

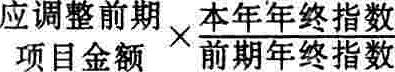

在传统会计的报表中,所列示的各个项目都用经济业务发生时的原始货币单位表示。在物价发生变动时,不同日期的货币单位所代表的购买力不同,如果不对报表中原始入帐金额加以调整,报表中的数据就难以满足企业经营决策的需要。稳定币值会计就是考虑了货币一般购买力的变化,把不同日期代表不同购买力的货币单位,调整为代表某一特定日期一般购买力的货币单位,使得不同日期货币金额经调整后具有可比性。调整时,会计报表中的各个项目通常都用本期期末的也即编表日的货币一般购买力来表示。经调整后,会计报表中所列示的货币单位的一般购买力相等,因此,把调整后的会计报表称为稳定币值会计报表。调整公式为:

应调整项目不同,调整率也不同。

为了编制稳定币值会计报表,需要区分货币性项目和非货币性项目。货币性项目包括货币性资产和货币性负债两类。货币性资产指企业所拥有的货币资金和其他固定金额的债权,具体包括现金、银行存款、应收帐款、应收票据、应收股利、其他应收款、长短期投资等项目;货币性负债指企业需以固定金额清偿的债务,具体包括应付帐款、应付票据、应付工资、应付税金、应付股利、其他应付款、应付公司债、长短期借款等项目。对于货币性项目而言,其金额已表现为目前币值,因而不必调整。然而在通货膨胀情况下,持有货币性资产必然会遭受货币一般购买力下降的损失,而所承担的货币性负债则将获得一般购买力下降的利益。这种损失或利益称之为持有货币性项目而发生的货币购买力损失或利益。本年度因持有货币性项目而发生的货币购买力净损失或净利益,应单独计算,在稳定币值会计利润表中作为单独项目列示,然后揭示本年度利润。

对于货币性项目以外的非货币性项目,则必须将其币值调整为目前币值。会计报表中各非货币性项目的调整公式为:

本年度内取得的收入、发生的费用与购入的存货等项目,如在全年内均匀地发生,可用本年度的平均指数进行调整。调整公式为:

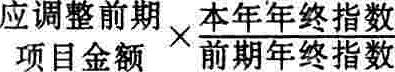

在编制比较会计报表时,凡前期已根据稳定币值会计调整的会计报表中所有的项目,均需依次调整为反映本年年终的货币一般购买力的币值。调整公式为:

由于稳定币值会计只是把代表不同时期购买力的历史币值调整为当期币值,它并没改变传统的历史成本会计模式,因而易于为人们理解。按稳定币值会计法调整后,使得同一时期不同企业的会计报表之间和同一企业不同时期的会计报表之间具有可比性。因而按稳定币值会计调整的会计报表,应作为用传统会计方法编制出的会计报表的补充资料。

(二)时价会计法

物价变动不仅可能影响一个企业在不同时期内的经营业绩比较的结果,而且还可能影响一个时期内各企业之间进行经营业绩比较的结果。不论是评价或比较一个企业在不同时期的经营业绩,或是在同一时期内不同企业的经营业绩,都要用反映获利能力的财务评价指标(如利润额、销售收入利润率等)。在物价上涨期间,应根据时价会计法的要求,把利润表中的成本调整为重置成本,重新计算评价指标。按照时价会计法,把帐面成本调整为重置成本,可计算出企业真正的经营成果,从而避免了在历史成本模式下的虚假经营利润,不被虚假的帐面利润所迷惑。

重置成本的概念,是把生产该产品已耗费的人力和物力,按目前市价来评估所支付的成本之和。在计算企业生产产品的重置成本时,应该根据该产品已完工的成本会计帐面数据,按成本项目逐项按确定重置成本时的价格调整。由于各种成本项目涨价幅度不同,所以在计算产品重置成本时对各成本项目的调整幅度也不一致。

在制造成本法下,产品成本项目包括直接材料、直接人工和制造费用。调整时,应该先按重点归类,后按所归类别分别确定其调整率。对我国各类工业企业来讲,材料价格一般变动幅度较大,并且直接材料项目在产品成本中所占比重也大,应该把直接材料单列为一个调整项目;通常固定资产价值高、使用期限长,折旧费用应单独作为一个调整项目;其他成本费用一般所占比重较小,综合列为一个调整项目。分项调整计算产品重置成本公式如下:

重置成本=帐面产品成本×(1+直接材料成本占产品成本比重×直接材料成本调整率+折旧费用占产品成本比重×折旧费用调整率+其他成本费用占产品成本比重×其他成本费用调整率)

公式中各种调整项目占产品成本的比重,应根据帐面成本计算。各种调整项目的调整率,应根据该项涨价幅度确定。每个调整项目中如有很多子项,可选择代表子项确定该调整项目的调整率,也可按加权平均数确定。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号