摘要:

工资总额和经济效益挂钩浮动的办法,是改革企业工资制度的一条新路子。经过近几年在很多条件较为成熟的国营大中型工交企业中的试点,取得了较好的效果。同时,不论在工资总额基数的核定还是在效益基数的核定方面都得到了一些宝贵的经验。为了快速、准确、简捷地计算出新增工资,我们长安机器制造厂采取了下述的做法,介绍给同行们参考。

m—第一年挂钩核入工资总额基数中在成本列

支的工资:p—工资浮动系数;G—本年新增工资总额;G1—新增工资在成本列支部分;G2—新增工资在留利列支部分;Z—实现(上缴)税利毛增加额;L—实现(上缴)税利净增加额;a——修正系数。原公式可用字母表示如下:(一)L=AZ/(A+mpa)(二)G=MpL/A(三)G1=Gm/M

G2=G-G1

通过简单的恒等变换(过程略)得到我们所需要的公式

(四)G=MpZ/(A+mpa)

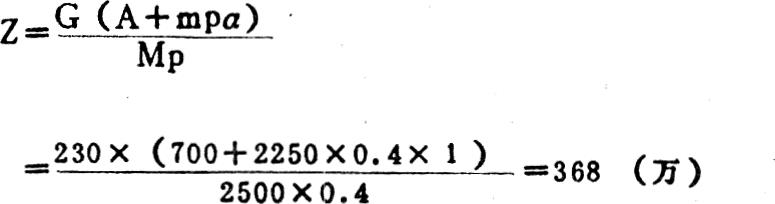

(五)Z=G(A+mpa)/Mp

公式(四)即为我们求新增工资的主要公式,不用先求净增的实现(上缴)税利,数据传输路线最短,比较准确、方便。式中只有唯一的未知数Z。Z的求法依挂钩方式而变。如系与实现税利挂钩,Z即为当年实现的毛税利减去核定的实现税利基数;如系与上缴利润挂钩,Z即为当年按承包...

工资总额和经济效益挂钩浮动的办法,是改革企业工资制度的一条新路子。经过近几年在很多条件较为成熟的国营大中型工交企业中的试点,取得了较好的效果。同时,不论在工资总额基数的核定还是在效益基数的核定方面都得到了一些宝贵的经验。为了快速、准确、简捷地计算出新增工资,我们长安机器制造厂采取了下述的做法,介绍给同行们参考。

m—第一年挂钩核入工资总额基数中在成本列

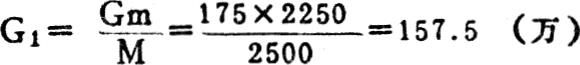

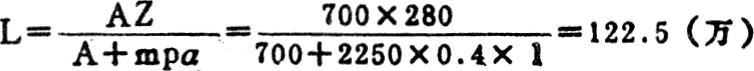

支的工资:p—工资浮动系数;G—本年新增工资总额;G1—新增工资在成本列支部分;G2—新增工资在留利列支部分;Z—实现(上缴)税利毛增加额;L—实现(上缴)税利净增加额;a——修正系数。原公式可用字母表示如下:(一)L=AZ/(A+mpa)(二)G=MpL/A(三)G1=Gm/M

G2=G-G1

通过简单的恒等变换(过程略)得到我们所需要的公式

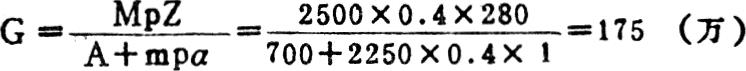

(四)G=MpZ/(A+mpa)

(五)Z=G(A+mpa)/Mp

公式(四)即为我们求新增工资的主要公式,不用先求净增的实现(上缴)税利,数据传输路线最短,比较准确、方便。式中只有唯一的未知数Z。Z的求法依挂钩方式而变。如系与实现税利挂钩,Z即为当年实现的毛税利减去核定的实现税利基数;如系与上缴利润挂钩,Z即为当年按承包合同规定应上缴的利润数与核定的上缴利润基数之差。

公式(五)的作用主要在预测。例如在已经确定了当年需要的新增工资时,反求应增加的毛实现(上缴)税利额,从而预算应实现税利的数值。

例:设某企业实行上缴利润与工资总额挂钩。核定1989年上缴利润基数700万,工资总额基数2500万,其中在成本列支额2250万,工资浮动系数0.4,预计1989年毛实现利润2100万,超过基数上交利润后的部分上交20%,企业留80%.求当年新增工资总额,实际实现利润及上交利润。

解:A=700M=2500,m=2250p=0.4

题目未给是否上缴所得税。调节税的条件,故令修正系数a=1

先求Z=(2100-700)×20%=280(万)

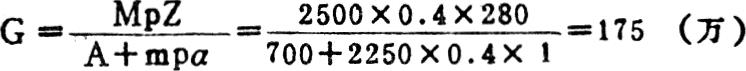

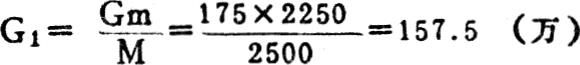

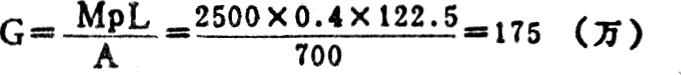

用公式(四)

于是

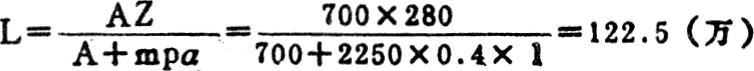

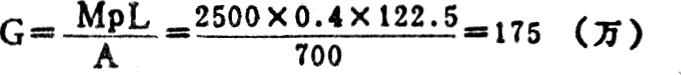

G2=175-G1=175-157.5=17.5(万)实际实现利润=2100-157.5=1942.5(万)实际上交利润=700+(1942.5-700)×20%=948.5(万)如果用原公式求新增工资,则要首先求出本年实现(上缴)税利净增额,用公式(一)

再用公式(二)求新增工资总额

结果完全一样,但远不如用变换后的公式(四)简捷、直观、一次成功、绝对准确。

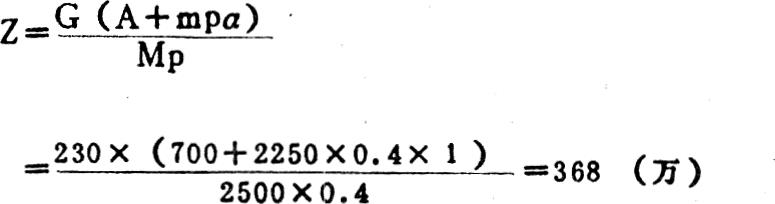

仍用上例,假定该企业当年需要增资230万,求企业的实现利润要在怎样的水平才能满足增资的需要。

用公式(五)求上缴利润毛增加额

即需实现利润700+368÷20%=2540(万)

综上所述,使用经过变换后的公式(四)求新增效益工资是十分有利的。不论采用实现利润、实现利税挂钩还是采用上缴利润,上缴利税挂钩均可使用。关键在确定基数,弄清字母含义。而且,公式(四)、(五)能在较高档的计算器上编成简单的程序,可进行多组数据的快速测算.有条件在计算机上应用进行多方案择优,更会起到事半功倍的作用。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号