摘要:

“基数”是统计用语,是用作计算两数之比或两数之差的基础数值。

(一)在计算各种相对数时,基数是用作对比基础的数值,在计算公式中是分母,或称除数,即两数之比的后项。如:

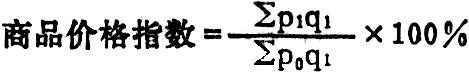

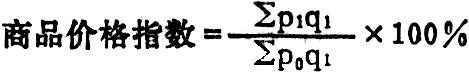

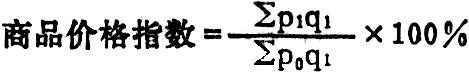

例一:在计算各个时期商品价格指数的“动态相对数”时,基数是用作报告期商品价格指数对比基础(基期)的数值。计算公式如下:

例二:在计算产值计划完成程度的“计划完成率”时,基数是用作报告期实际完成产值对比基础(报告期计划产值)的数值。计算公式如下:

(二)在计算两数之差时,基数是用作“比较差”的基础数值,在计算公式中是减数,即两数之差的后项。如:

例三:在计算产值增长量时,基数是用作报告期产值与基期产值两数之差的基础数值,即基期产值。计算公式如下:

产值增长量=报告期产值-基期产值

(三)在计算两数之差的比率关系,即“比较差率”时,基数既是用作“比较差”的基础数值,又是用作“比较差率...

“基数”是统计用语,是用作计算两数之比或两数之差的基础数值。

(一)在计算各种相对数时,基数是用作对比基础的数值,在计算公式中是分母,或称除数,即两数之比的后项。如:

例一:在计算各个时期商品价格指数的“动态相对数”时,基数是用作报告期商品价格指数对比基础(基期)的数值。计算公式如下:

例二:在计算产值计划完成程度的“计划完成率”时,基数是用作报告期实际完成产值对比基础(报告期计划产值)的数值。计算公式如下:

(二)在计算两数之差时,基数是用作“比较差”的基础数值,在计算公式中是减数,即两数之差的后项。如:

例三:在计算产值增长量时,基数是用作报告期产值与基期产值两数之差的基础数值,即基期产值。计算公式如下:

产值增长量=报告期产值-基期产值

(三)在计算两数之差的比率关系,即“比较差率”时,基数既是用作“比较差”的基础数值,又是用作“比较差率”对比基础的数值。在计算公式中既是“比较差”的后项,即两数之差的后项,又是“比较差率”的后项,即两数之比的后项。如:

例四:在计算产值增长率时,基数既是用作计算增长量“比较差”的基础数值,又是用作计算增长率“比较差率”的对比基础的数值。计算公式如下:

综上所述,基数在用来计算两数之比时为除数,计算两数之差时为减数。其特性都是后项。因此,基数在财务指标中的正确运用,必须按其特性,不能变动其位置。按其特性计算出来的数值,在反映节约额(率),降低额(率)时,必然是(-)号,反之,则是(+)号。如:

例五:在计算定额流动资金实际占用比定额流动资金核定额绝对超占或节约额时,定额流动资金核定额是基数,应居后项。计算公式如下:

设,定额流动资金平均实际占用额为135.5万元,定额流动资金核定额为150万元,代入公式:

135.5万元-150万元=(-)14.5万元

上例计算结果说明,定额流动资金实际占用额比核定额节约了14.5万元(绝对节约额)。

例六:在计算定额流动资金实际占用相对超占或节约额时,计算公式如下(公式中“定额流动资金核定百分率×实际完成产值”是基数,应居后项):

仍用例五数据再设:定额流动资金核定百分率为37.5%,实际完成产值为340万元,代入公式:

135.5万元-37.5%×340万元=8万元

上例计算结果说明,定额流动资金实际占用额相对超占了8万元。

例七:在计算成本超降额时,基数是用作实际成本与计划成本两数之差的基础数值。计算公式如下:

成本超降额=实际成本-计划成本

设:实际成本为48.5万元,计划成本为50万元,代入公式:

48.5万元-50万元=(-)1.5万元

上例计算结果说明,实际成本比计划降低了1.5万元。

综上所述,基数在财务指标中反映节约额(率)、降低额(率)时,应当使用(-)号,反之,用(+)号。但是,为什么在实际工作中我们常常看到有的在反映节约额(率)、降低额(率)时用(+)号,反之,用(-)号呢?这是由于以下两方面的原因造成的。

1.受“节约额(率)”、“降低额(率)”等特定标志要求的影响,在发生超占、超支的情况下,使用了(-)号。

2.基数颠倒运用,在计算两数之比或两数之差时,把基数误作前项。我认为,任何社会现象客观上都是正、反双向表现的,作为反映经济现象的财务指标也不例外。这就要求在拟定有关反映财务指标的特定标志时,使用“超(+)节(-)”、“超(+)降(-)”或“差异”等正、反双向表现的标志为宜。其次,在计算财务指标时,一定要按照基数都是后项的特性正确运用,不能颠倒其位置;在有关报表的设计上,也要按照基数的特性,把属于基数的栏次列作后栏。只有正确运用基数,才能以正确的符号来反映经济现象的真实面貌。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号