当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2025年第04期 > 财务研究2025年第04期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2025年第04期 > 财务研究2025年第04期文章 > 正文员工跟投、创新投入要素与企业竞争力

时间:2025-07-24 作者:曹玉珊 万梦书

[大]

[中]

[小]

摘要:

员工跟投、创新投入要素与企业竞争力

曹玉珊 万梦书

收稿日期:2024-08-22

基金项目:国家自然科学基金项目(72162024)

作者简介:曹玉珊,江西财经大学会计学院教授,博士生导师;

万梦书,通讯作者,江西财经大学会计学院博士研究生,江西农业大学经济管理学院讲师。

摘要:本文以2010~2022年沪深A股上市公司为研究对象,考察员工跟投、创新投入要素与企业竞争力之间的关系。研究发现:企业实施员工跟投有利于提升其竞争力,且一定程度上,跟投比例越高越有助于提升企业竞争力。机制检验发现,创新投入要素在员工跟投与企业竞争力之间起中介作用。异质性检验结果显示,员工跟投对企业竞争力的促进作用在内部控制水平较高的企业和高科技行业企业中更显著。本文的研究结论有助于厘清员工跟投的微观作用机理,为其在企业实践中的应用提供经验证据。

关键词:L员工跟投;企业竞争力;创新投入要素

中图分类号:F275 文献标识码:A 文章编号:2095-8838(2025)04-0037-15

一、引言

2016年9月印发的《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》指出,支持具备条件的国有创业投资企业开展混合所有制...

员工跟投、创新投入要素与企业竞争力

曹玉珊 万梦书

收稿日期:2024-08-22

基金项目:国家自然科学基金项目(72162024)

作者简介:曹玉珊,江西财经大学会计学院教授,博士生导师;

万梦书,通讯作者,江西财经大学会计学院博士研究生,江西农业大学经济管理学院讲师。

摘要:本文以2010~2022年沪深A股上市公司为研究对象,考察员工跟投、创新投入要素与企业竞争力之间的关系。研究发现:企业实施员工跟投有利于提升其竞争力,且一定程度上,跟投比例越高越有助于提升企业竞争力。机制检验发现,创新投入要素在员工跟投与企业竞争力之间起中介作用。异质性检验结果显示,员工跟投对企业竞争力的促进作用在内部控制水平较高的企业和高科技行业企业中更显著。本文的研究结论有助于厘清员工跟投的微观作用机理,为其在企业实践中的应用提供经验证据。

关键词:L员工跟投;企业竞争力;创新投入要素

中图分类号:F275 文献标识码:A 文章编号:2095-8838(2025)04-0037-15

一、引言

2016年9月印发的《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》指出,支持具备条件的国有创业投资企业开展混合所有制改革试点,探索国有创业投资企业和创业投资管理企业核心团队持股和跟投。2019年4月印发的《改革国有资本授权经营体制方案》强调,支持国有创业投资企业、创业投资管理企业等新产业、新业态、新商业模式类企业的核心团队持股和跟投。与此同时,《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》也提出,支持探索超额利润分享机制、骨干员工跟投机制。作为一种新型的治理机制,员工跟投能有效推动企业尤其是新产业类等企业健康发展,从而受到广泛关注。然而,限于相关理念出现及其实践应用的时间较短,目前尚缺乏足够的理论解释及证据支持。

员工跟投具有三个层面的特征:一是空间维度上,员工跟投的通常是其所属公司领投的创新项目或子公司,往往是创业性质的投资。二是时间维度上,只要企业不断地开展创新业务,那么员工跟投行为就会不断地发生,具有持续性(1)。三是质量维度上,跟投员工所投的资本不仅包括财务资本还包括智力资本和人力资本(亦即跟投员工会参与跟投项目的具体管理与运营),跟投员工会更倾向于积极主动地推进项目的健康发展。这有助于企业持续地提升竞争力。

资源配置理论认为,企业获取竞争力的关键在于首先将“看似闲置、没有价值的资源”(2)转化为“稀缺的、有价值的、难以复制的资源”(赵玲等,2020),然后通常依靠团队工作和跨部门协作来利用这些资源生产出一系列新产品,从而向客户创造与传递价值(丁红玲,2000)。智力资本和人力资本是在获得竞争优势过程中较为关键、难以替代的资源,员工跟投可以将企业的财务资本以及跟投员工的财务资本、智力资本和人力资本重组为若干个核心团队,形成稀缺的、有价值的、难以复制的“特定资源组合”。“特定资源组合”会以创新要素为载体投入到特定的细分项目中去,生产出创新的产品。只要特定项目中的创新产品得到了顾客的认可,就可以认为该项目为整体贡献了属于自己那部分竞争力。多个项目的竞争力汇集起来,就形成了企业整体的竞争力。虽然某一个项目的特定竞争力可能会因为环境的变化而逐步消逝,但从整体来看,只要跟投项目源源不断地更新迭代,那么,企业的竞争力就可长久地保持。从这个意义上来讲,员工跟投、创新与企业竞争力之间有着密不可分的联系。

以杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称海康威视)为例,该公司自2016年开始实施员工跟投机制以来,先后成立了八家创新业务子公司,推动企业的整体竞争力不断提升。首先,海康威视以管理层和核心骨干员工强制跟投、普通员工自愿跟投的方式将企业的财务资本以及跟投员工的财务资本、智力资本和人力资本组合成一个个核心团队。其次,海康威视依托资源优化配置后的一个个核心团队,有序地向智能家居、工业自动化、汽车电子、数据存储、医疗器械等领域延伸发展。最后,各个核心团队在其各自所处的跟投项目中以创新技术为依托、用户需求为落脚点,不断地开拓创新产品。海康威视通过员工跟投,把企业本身以及员工的财务资本、智力资本和人力资本进一步分解与重组,形成“特定资源组合”,这些“特定资源组合”就是海康威视的创新投入要素。海康威视将包括研发投资、人力资源、专用设备以及差异化产品等创新投入要素与八家创新创业项目有机结合在一起,带动了八家创新创业子公司的竞争力,同时助推企业整体竞争力的持续提升。

基于此,本文使用2010~2022年A股上市公司样本,考察员工跟投与企业竞争力之间的关系。研究结果表明:企业实施员工跟投有利于提升其竞争力,且一定程度上,跟投比例越高越有助于提升企业竞争力。机制检验发现,创新投入要素在员工跟投与企业竞争力之间起中介作用。异质性检验结果显示,员工跟投对企业竞争力的促进作用在内部控制水平较高的企业和高科技行业企业中更显著。

本文的边际贡献主要有三点:第一,丰富了员工跟投经济后果的相关研究。既往文献侧重于对员工跟投的定性分析,定量研究仍相对有限。本文系统验证了员工跟投对企业竞争力的促进作用,有益地补充了这一领域相关文献。第二,拓展了企业竞争力影响因素的研究范畴。现有文献主要聚焦于宏观经济、环境管制以及企业特性等方面对企业竞争力的影响,本文将研究视角延伸至公司治理机制层面,通过考察员工跟投的影响,深化了企业竞争力驱动因素的研究。第三,通过对影响机制的深入分析,发现员工跟投可以通过创新投入要素对企业竞争力产生影响,厘清了员工跟投影响企业竞争力的具体作用路径,为更加有效地实施员工跟投这一新兴治理机制提供了一定的经验证据。

余文安排如下:第二部分为理论分析与研究假设;第三部分为研究设计;第四部分为实证分析;第五部分为进一步分析;第六部分为研究结论和启示。

二、理论分析与研究假设

(一)企业竞争力的影响因素

企业竞争力是反映企业高质量发展的重要指标。企业竞争力受到很多因素的影响,包括宏观经济、环境规制以及企业特性因素(盛明泉等,2017)。宏观经济因素方面,稳定的经济增长走势可以为企业提供有利的经营环境(Levy和Hennessy,2007;金碚和龚健健,2014)。环境规制因素方面,积极的环境规制可以在环保层面增强企业竞争力(许士春,2007;张红凤,2008;李创,2016)。企业特性因素方面,企业资源对其竞争力有显著的直接影响(Wemerfel,1984;胡平等,2013),并且因外部环境变化而实施的企业战略行为也是影响其竞争力的一大要素(Porter,1991)。

除上述影响因素以外,良好的公司治理也是企业提升竞争力的必要条件(李维安和武立东,2002),但是从公司治理角度讨论企业竞争力的研究并不多。少数文献主要基于公司治理中的一些分散性元素(多为企业内部个体特征)出发来探究其对企业竞争力的影响。例如,高水平的治理结构(如股权结构、董事会特征等)能增强企业未来发展前景(卞琳琳和王怀明,2008);当管理层规模越大、平均年龄越大、学历水平越高时,管理层竞争优势越明显,企业竞争力越强(盛明泉等,2017)等。鲜有文献从公司治理的制度安排(公司治理机制)(3)的立场上探讨企业竞争力的影响因素。

(二)员工跟投与企业竞争力

一般而言,新设创新项目、创新业务子公司时所开展的创新创业活动,往往承担着一定的不确定性风险。企业有时为了使其创新创业成功,即使新产品等替代方案存在更高的不确定性或风险也要积极探索以抢占市场先机;有时为了获得较高回报,难免会承担大量债务、投入大量公司资源以便向新市场快速地推出新产品或者投资于未开发的技术。无论是产品的研究开发还是项目的投资新设都存在潜在的风险。从这一方面来说,实施创新创业活动的企业可能会导致其竞争力下降。不同于传统创新创业投资形式,员工跟投通常是通过跟投平台(通常是跟投者团队事先组建的控股公司性质的“合伙企业”)持股来完成(曹玉珊和万梦书,2024),是一种尝试通过各类资本(财务资本、智力资本及人力资本等)的重新分解和再融合,以进一步优化内部资源配置的治理机制。

根据人力资本理论,人力资本日益成为重要资源禀赋参与到财富的创造过程中(高闯和李俊华,2017)。在企业的股东—高管—职工委托代理链条中,职工是代理链条的最底层,是公司治理中权益主体最重要的公司内部组成部分,其努力程度是企业赖以生存和发展的重要基石。当赋予人才一定的权利让其享有企业的剩余索取权时,才能够更好地吸引和留住人才,有益于提升企业的持续发展水平。例如,海康威视员工跟投的激励对象,上至企业管理人员、核心骨干成员,下至其他员工,这使得员工不再是被动的“打工者”而成为主动进取的“事业合伙人”,让更多的人力资本参与到企业的价值创造中,激发员工的创新创业激情,通过创造公司的业绩获得个人的长期回报,使业务长远发展与人才持续成长相辅相成从而持续提升企业竞争力。

根据公司治理理论,公司治理是一组规范公司相关各方的责、权、利的制度安排(李维安和武立东,2002)。从内部治理来看,员工跟投可以使员工与股东通过一个个分散化、颗粒化、模块化的创新业务,清楚地感受、触摸各自利益目标的实现过程,有助于化解企业内部利益相关者之间的利益冲突,使之权责分明、各司其职、齐心协力,以努力工作来创造个人财富与企业价值。从外部治理来看,员工跟投依托企业新设的创新业务,能够拓展供应商和客户,在不断提升市场占有率的同时,吸引更多的供应商与客户以及其他资源的注入。员工跟投遵循的并不只是“资本雇佣劳动”这一传统的利益分配方式,而是化被动索取为协同共创,真正达到多方合作共赢的治理目的,为保持和增强企业竞争力注入持续的动力。

基于上述理论分析,本文提出如下研究假设。

H1:员工跟投与企业竞争力显著正相关。

(三)创新投入要素的中介作用

依据熊彼特的创新理论,企业竞争力的持续加强源于创新驱动的“创造性破坏”(熊彼特,1990)。这是因为创新不仅是技术突破的基础,更是组织变革和市场适应的核心,对资源整合、价值创造和竞争优势塑造具有重要作用。面对激烈的市场竞争,企业通过创新形成技术壁垒并生产差异化产品,将创新成果转化为市场价值。在此过程中,企业不断地获取与整合其所拥有的各项资源,以优化资源配置从而占据竞争优势。因此,创新是企业提升竞争力的重要路径。然而,企业创新不仅包括研究开发新产品、新技术,还包括引进新产品、采用新的生产方式和组织形式、开辟新的市场,甚至是利用新的原材料。在此过程中,企业所投入的人力、财力和技术等是不可或缺的创新投入要素,具体包括企业用于创新投入的研发投资、人力资源、专用设备以及差异化产品等要素(钟田丽等,2014)。

研发投资方面,员工跟投的目的之一是发展创新项目,当员工以自有资本注入创新项目时,其角色定位便从传统雇佣关系中的固定薪酬获得者转变为剩余索取权所有者(股东),进而构建出风险共担、收益共享的契约纽带。这种激励相容性能够促使跟投员工更加积极主动参与确定研发方向等以及提高研发资本配置强度,研发资金使用效率也会因所有者监督而提升。

人力资源方面,跟投的核心技术人员通过跟投获得项目剩余索取权,这种制度安排契合智力资本化的内在要求。当技术骨干成为创新项目的实际股东时,其掌握的专有技术和工艺诀窍等隐性知识将加速显性化,从而实现组织知识库的持续积累与系统化更新。可以认为,员工跟投提供了知识型员工自我价值实现的制度通道,从而激活了人力资本的价值转化效率。

专用设备方面,虽然高精度仪器、定制化生产线等专用资产能提升创新效率,但存在的沉没成本也使之易于交易时被“敲竹杠”(谢盛纹和刘杨晖,2015)。跟投员工作为风险共担者,在专业设备的选择上往往会更加审慎,倾向于选择性价比最优的配置方案以避免过度投资,并且为保障自身投资回报,员工会更加积极主动提升设备的使用效率。同时,项目间模块化协作有利于实现设备资源共享,能够将专用设备从潜在沉没成本转化为持续创造竞争优势的战略性资产。

差异化产品方面,作为将创新投入要素有机整合的具象化体现,差异化产品反映了整个企业基于新技术、新业态、新商业模式的创新效果。从实践中来看,员工跟投的若干个创新创业项目实际上是为企业布局上下游产业链而设立的,有助于企业实现差异化产品细分市场的全面覆盖。仍以海康威视为例,依托员工跟投孵化的八个创新业务中,海康微影、海康存储布局上游产业链,而萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康慧影布局下游终端应用市场,这些项目或者有技术方面的合作,或者有客户资源方面的协作,或者能在上下游产生协同作用。依托员工跟投孵化的八个创新项目不仅为海康威视开拓了上下游产业链,还在技术协作与客户资源整合方面产生了显著的协同效应。

因此,员工跟投可以通过提升研发资本配置强度、释放人力资本潜能、优化专用设备使用效率以及强化差异化产品开发能力四个方面系统性地增强企业的创新要素投入水平。研发投资为技术创新提供物质基础,人力资源激活了知识创造的独特性,专用设备使用效率的提升则为研发活动与人力资本价值转化提供了必要的物理载体。这三者的有机整合构成了企业创新活动的基础性支撑,要素之间的协同作用进一步推动差异化产品这一创新产出的持续迭代。在消费者需求日益多样化、个性化的背景下,产品差异化能摆脱低层次的同质竞争(陈叶婷等,2015),在目标市场形成局部优势地位,成为企业竞争力的主要来源(何慧爽,2010)。

基于此,本文提出如下研究假设。

H2:员工跟投通过创新投入要素促进企业竞争力。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2010~2022年A股上市公司作为初始研究样本,按照如下标准对样本数据进行筛选:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除ST类上市公司;(3)剔除信息缺失样本。为缓解极端值影响,对连续变量进行1%水平的双侧缩尾处理。通过筛选,共得到19 621个公司年度观测值。员工跟投相关数据由手工收集获得,截止到2022年年底,共有668家上市公司实施过员工跟投。企业财务特征与治理特征数据来自CSMAR数据库和WIND数据库。所有回归模型均使用异方差调整和公司聚类(cluster)调整得到稳健标准误。

(二)变量设定

1.被解释变量:企业竞争力(Competition)

关于企业竞争力的衡量方式,既有研究主要采用因素分析法,强调诸如盈利能力、增长潜力、市场控制和公司治理水平等因素(金碚,2003,2005,2012;李钢,2004;张旭等,2010;盛明泉等,2017)。本文参考盛明泉等(2017),构建了包含3个影响因素和8个具体指标的评价体系来评估企业竞争力(该体系忽略了效率子因素中权重为5%的出口收入占比指标,该指标数据难以搜集且权重低),详见表1。

表1 企业竞争力的数据指标构成

④一般而言,员工跟投的治理效果很可能存在时滞性,因此,本文考虑的是t期的自变量对t+1期的因变量的影响。文中增长子因素是基于t期和t+1期以计算增长率。例如,营业收入增长率=(营业收入本年本期金额-营业收入上年同期金额)/营业收入上年同期金额;净利润增长率=(净利润本年本期金额-净利润上年同期金额)/净利润上年同期金额。

2.解释变量:员工跟投(Empfoll)

参考曹玉珊和陈一玲(2025)关于员工跟投的变量设置,本文从企业是否实施员工跟投和跟投员工的跟投比例两个维度来衡量。具体而言,(1)是否实施员工跟投(Empfolldum),若企业当年实施员工跟投计划,则Empfolldum取值为1,否则为0;(2)跟投比例(Empfollratio),用员工跟投比例来表示企业实施员工跟投计划的程度,Empfollratio取值越大,表示企业员工跟投比例越大。

3.中介变量:创新投入要素(Innfactor)

借鉴钟田丽等(2014)对创新投入要素的研究,本文选取研发资金投入、人力资源投入、专有设备投入以及产品差异化投入四个指标的合计数来综合衡量企业创新投入要素(Innfactor):采用研发支出与营业收入的比例衡量研发资金投入;选取研发人员与非研发人员的比例衡量人力资源投入;采用研发相关固定资产与无形资产之和与总资产的比例衡量专有设备投入;选择销售费用与管理费用之和与营业收入的比例作为产品差异化投入的衡量指标。

表2 变量定义

4.控制变量

参考盛明泉等(2017)、张树山等(2021)、张任之(2022)的研究设置控制变量,分别为:产权性质(SOE)、企业成长能力(Growth)、资本支出(Capital)、经营活动现金流(Cash)、企业盈利能力(ROA)、资产负债率(Lev)、企业规模(lnSize)、董事会规模(DirectorNumber)、企业年龄(lnAge)、股权集中度(Top1)、两职合一(Dual)。

具体变量及其定义见表2。

(三)模型构建

为了验证假设1,构造模型(1)。

其中,Competition i,t+1表示i公司在t+1年的企业竞争力;Empfoll i,t为本文的核心解释变量,其回归系数β1为员工跟投计划对企业竞争力的影响;Controls i,t为控制变量。同时,模型还控制了企业个体(Firm)、时间(Year)以及行业(Ind)固定效应,以尽可能缓解企业特质、时间以及行业层面的其他因素对回归结果的影响。εi,t代表随机扰动项。

为了验证假设2,结合模型(1)的设计,本文参考Aguinis等(2016)、文雁兵等(2022)、牛志伟等(2023)以及许志勇等(2025)的设计思路,构建如下四段式中介效应模型进行检验:一方面,四段式中介效应模型同时考虑中介变量与被解释变量之间的关系,有助于增强实证链条的完备性(牛志伟,2023);另一方面,增加使用Bootstrap法检验中介效应的显著性,放宽了Sobel法检验中介效应建立在假设系数的乘积需符合正态分布的限制。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

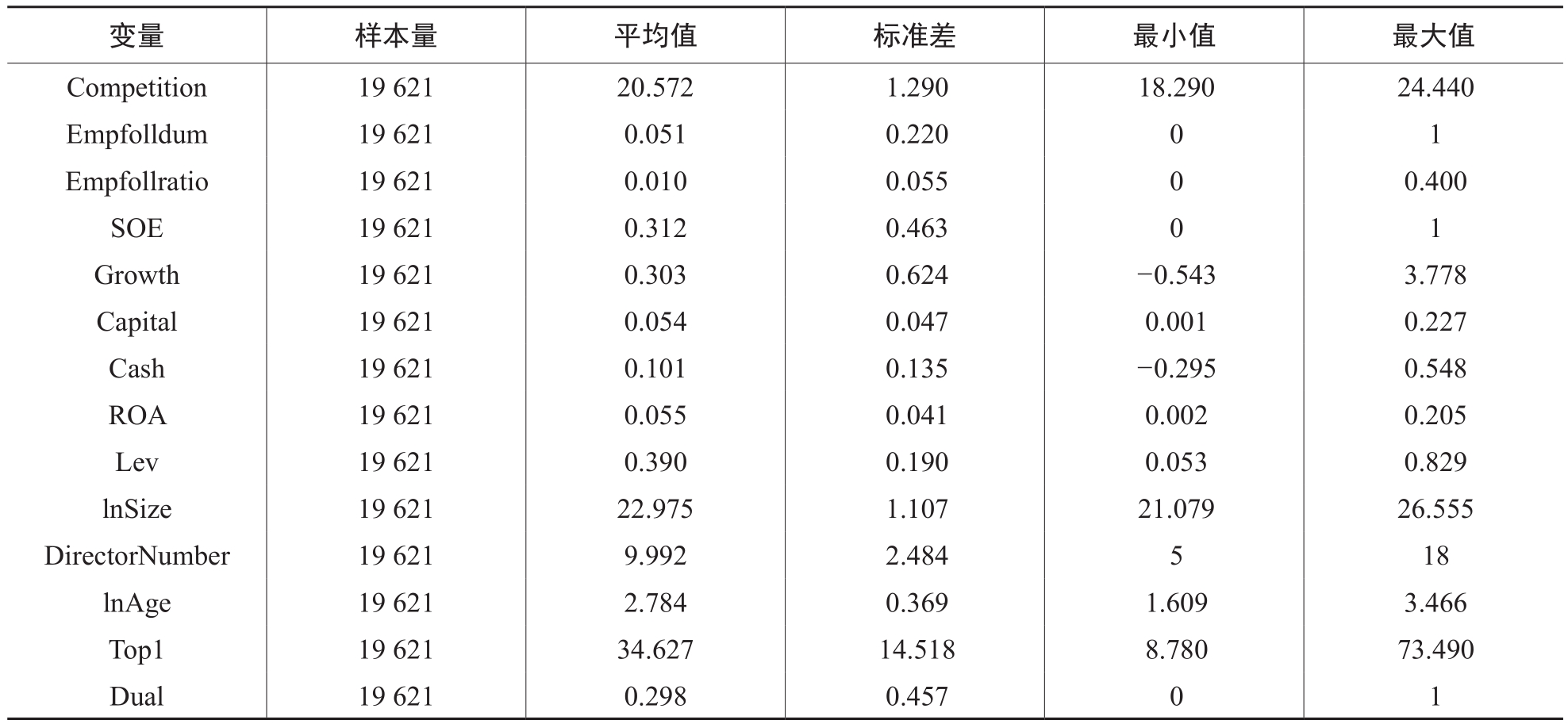

表3报告了主要变量的描述性统计结果。如表3所示,是否跟投(Empfolldum)的平均值为0.051,表明实施员工跟投的样本大约占比5.1%,这说明上市公司实施员工跟投的占比仍较低。跟投比例(Empfollratio)的平均值为0.010,表明员工跟投的实施比例较低,且最大值为0.400,说明不同企业间的跟投比例存在着较大的差异。在企业竞争力方面,我国企业竞争力平均得分是20.572,标准差1.290,最大值为24.440,最小值为18.290,说明上市公司之间的竞争优势存在一定差异。在成长性和资产负债率这两个控制变量中,成长性以营业收入增长率衡量,平均值为30.3%,但最小值与最大值相差较大;资产负债率均值为39%,较为合理,然而少部分公司负债较高,最高达到82.9%。

表3 主要变量的描述性统计

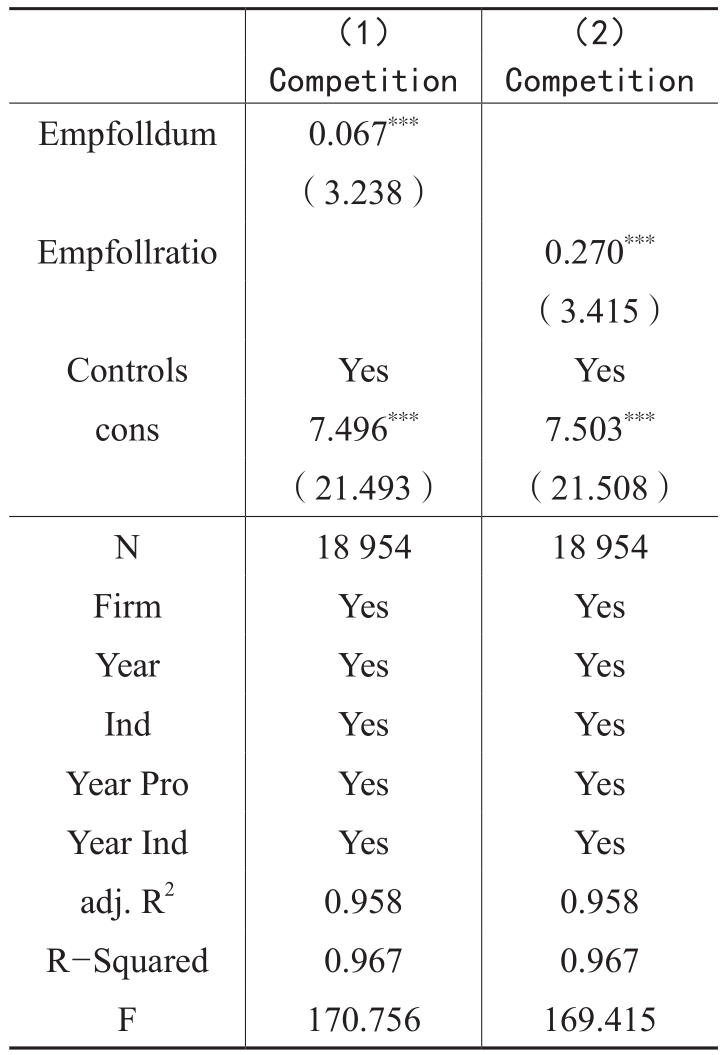

(二)基准回归结果分析

表4报告了员工跟投对企业竞争力的主回归结果。其中,第(1)列与第(3)列为未控制企业特征、年度以及行业固定效应的回归结果,Empfolldum与Empfollratio的回归系数分别为0.702与2.332,且均在1%的水平上显著,初步表明员工跟投对企业竞争力有提升作用。按照逐步回归的思路,第(2)列与第(4)列进一步控制了企业特征、年度以及行业固定效应,Empfolldum与Empfollratio的系数仍在1%的水平上显著为正,这表明在控制异质性特征以后,员工跟投计划能够正向影响企业竞争力,验证了前文的假设1。

表4 员工跟投对企业竞争力的回归结果

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

(三)稳健性检验

1.更换解释变量

为了防止变量可能的测量偏误影响本文实证结果的准确性以及结论的稳健性,本文重新选取解释变量进行检验。具体地,若企业宣告实施员工跟投的公告时间是在7月及之后,就将其定义为下一年的员工跟投。基于此,我们重新定义是否实施员工跟投(Empfolldum2)以及员工跟投比例(Empfollratio2)。研究结果如表5所示,不难发现,在改变了解释变量的衡量方式后,员工跟投仍能显著提升企业竞争力。

2.更换被解释变量

为进一步避免时滞性问题,本文参考盛明泉等(2017)的指标构建方式,针对表1的两大增长子因素,选取t、t+1、t+2这三期的营业收入增长率均值和净利润增长率均值以重新测度企业竞争力Com_alt,再代入到模型(1)。结果如表6所示,可以看出,在替换被解释变量后,企业实施员工跟投仍能显著地提升企业竞争力。上述结果一定程度上缓解了可能存在的衡量偏误对前文结论的干扰。

表5 替换解释变量

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

表6 替换被解释变量

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

3.高维固定效应

现有研究显示企业竞争力不可避免地会受到行业政策、地区制度环境等因素的影响,这可能引起结果估计的偏误。同期其他因素的影响也可能导致企业实施员工跟投对其竞争力的影响存在差异。本文在模型(1)中引入年度×省份、年度×行业的高维固定效应,并进行检验,以进一步控制行业和省级层面随时间变化的因素对本文结论的影响。如表7所示,结果表明,在控制了一系列高维固定效应以后,Empfolldum与Empfollratio的回归系数在1%水平上显著为正,再次强化了已有识别结果的稳健性。

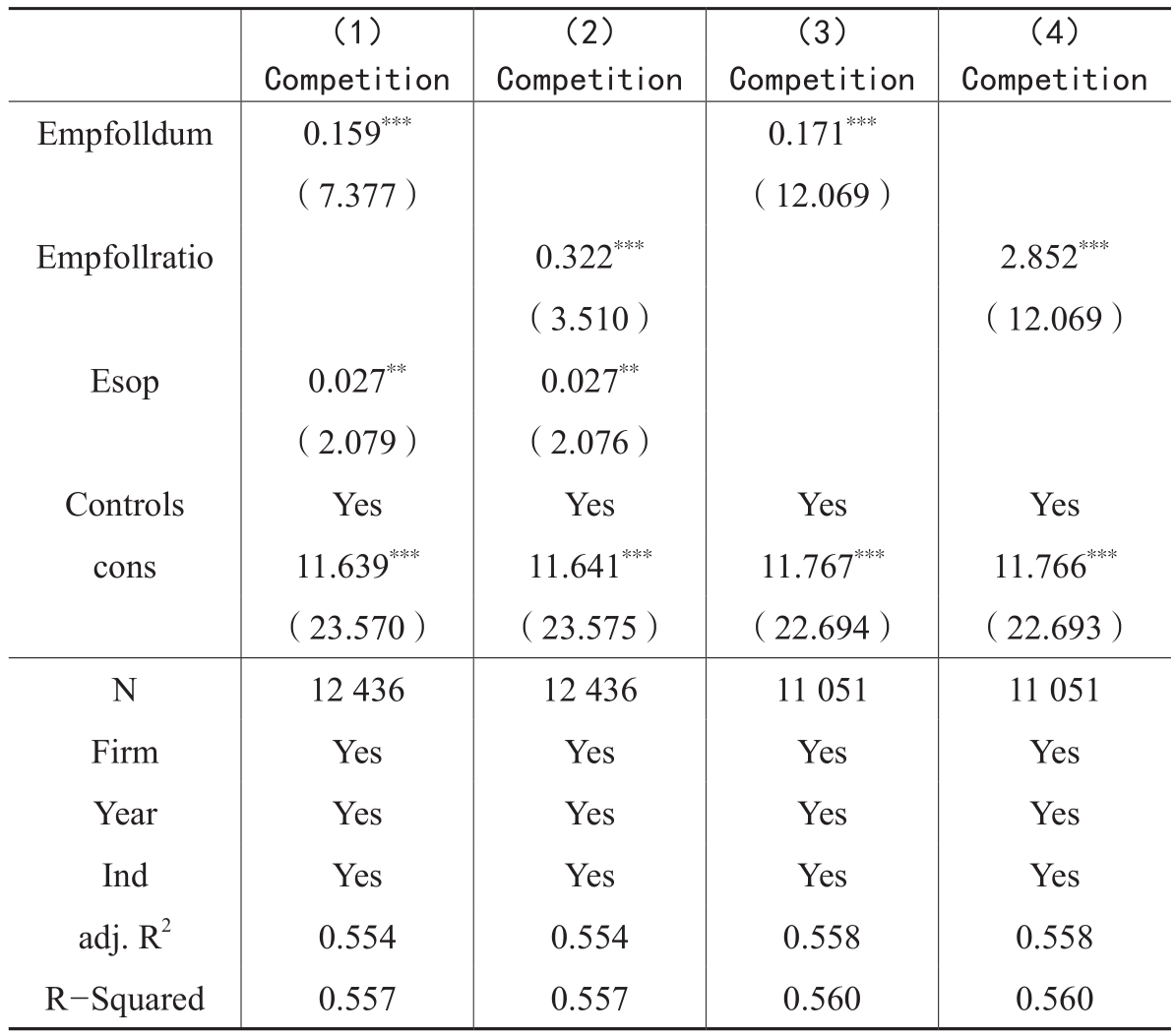

4.排除员工持股计划的干扰

员工持股计划是企业实务中较为常见的一种激励机制,在一些情况下,实施员工跟投的企业可能同时实施了员工持股计划。那么,据前文所观察到的正向结果,可能会被认为是因员工持股计划而驱动的结果。为了排除这一替代性解释,我们做了以下检验。第一,在回归中加入员工持股计划的哑变量(Esop)。回归结果如表8第(1)列、第(2)列所示,Empfolldum、Empfollratio和Esop系数均显著为正,说明员工跟投与员工持股计划均对企业竞争力有积极的影响,但Empfolldum和Empfollratio的系数大于Esop系数,这说明相较于后者,前者对企业竞争力的影响更强一些。第二,剔除同时实施员工跟投与员工持股计划的样本,仅保留实施员工跟投而未实施员工持股计划的样本,结果见第(3)列和第(4)列。员工跟投的系数均在1%水平上显著。以上结果表明,前文回归结果依然稳健。

表7 高维固定效应

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

表8 排除员工持股计划的干扰

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

5.内生性检验

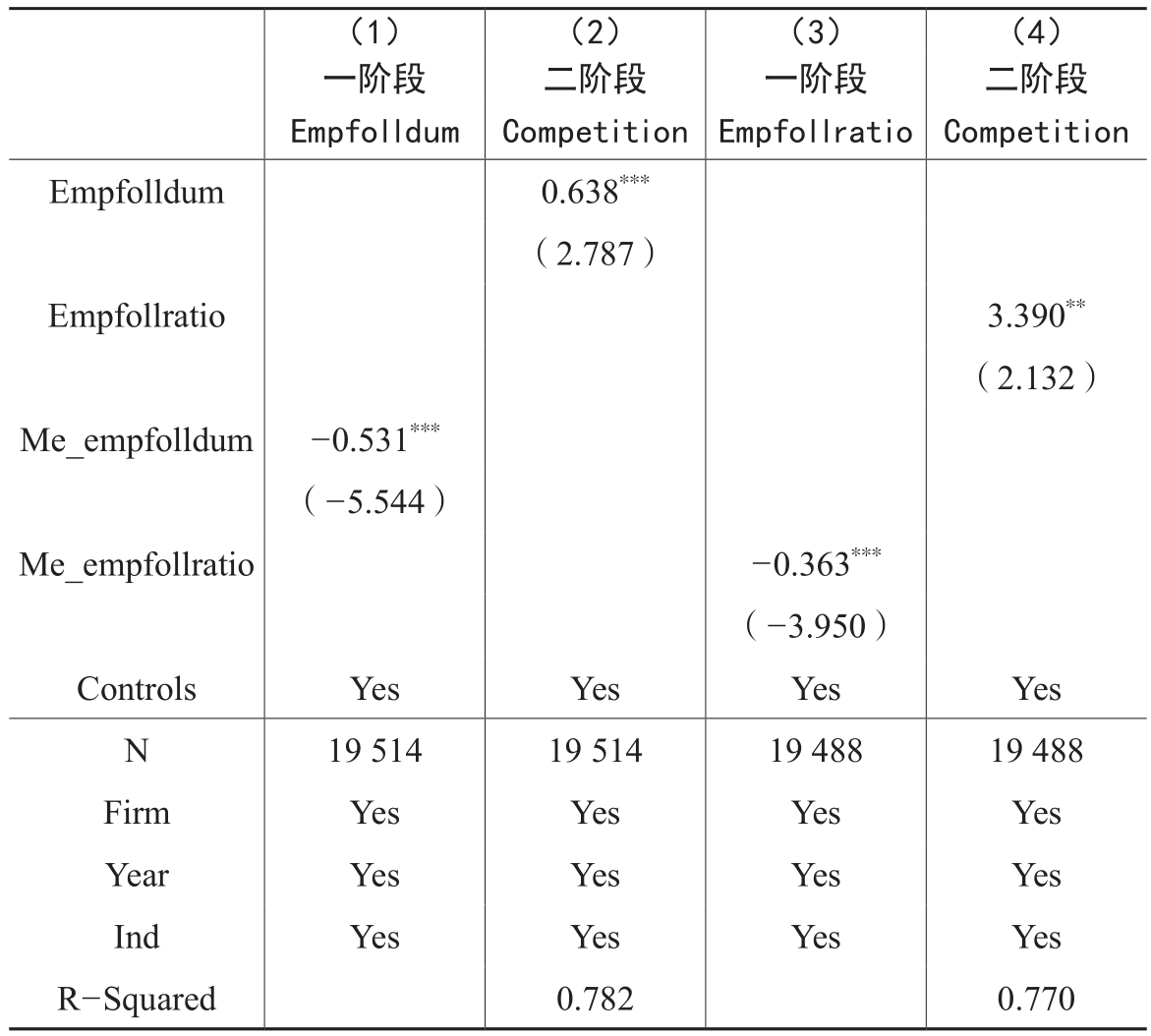

(1)工具变量法

借鉴孙晓燕和刘亦舒(2021)的研究,本文采用两阶段最小二乘法来缓解可能的内生性问题,选取企业所处行业是否进行员工跟投以及员工跟投比例的行业年度平均值Me_empfolldum和Me_empfollratio作为相应的工具变量来进行分析。企业是否实施员工跟投很可能受同行业其他企业的影响,满足相关性要求;同时,除本企业外其他企业实施员工跟投的程度很难影响企业自身的竞争力,满足排他性约束。表9列示了对应工具变量回归的结果。其中第(1)列与第(3)列为一阶段回归结果,工具变量均与员工跟投显著相关;第(2)列与第(4)列为二阶段回归结果,可以看出是否实施员工跟投和员工跟投比例均与企业竞争力显著正相关。此外,在对工具变量的检验中,弱工具变量测试的F统计量值大于10,这说明通过了弱工具变量检验;Hansen J检验的P值也证实了工具变量的外生性,这说明不存在过度识别问题。

上述结果显示,在排除了内生性的干扰后,假设1依然成立,增强了本文结论的稳健性。

(2)Heckman两阶段模型

自身企业竞争力强的企业可能更倾向于主动实施员工跟投,进而本文研究可能存在样本选择偏差带来的内生性问题。基于此,本文采用Heckman二阶段估计进行稳健性检验以缓解选择偏差。本文首先沿用了企业是否实施员工跟投(Empfolldum)这一二元变量作为指示变量,如果企业实施了员工跟投,则赋值为1,否则为0。其次,仍然选取Me_empfollratio作为工具变量。最后,利用指示变量、工具变量和基准回归的全部控制变量,使用probit模型计算逆米尔斯比率(IMR)。据表10第(1)列显示,工具变量对解释变量产生了显著影响,相关性存在。在加入IMR后,第(2)列中IMR系数在5%水平上显著,说明可能存在不可忽视的选择偏差问题,并且解释变量Empfolldum的回归系数显著为正,表明在控制样本选择问题后研究结论具有较强稳健性。

表9 工具变量法

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

表10 Heckman检验

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

(3)PSM-DID检验

为了克服可能存在的选择性偏误,本文采用倾向得分匹配(PSM)来寻找实施员工跟投企业的对照配对样本进行分析,以比较员工跟投实施与否对企业竞争力的差异。本文的处理组个体较少,但可能存在较多具有可比性的对照组个体,因此参考陈强(2014)的建议,采用核匹配法进行PSM检验。首先,将主回归的控制变量作为协变量,确定公司层面的特征要素。其次,基于共同支撑(Common Support)假设和平行假设采用核匹配法确定权重,默认使用二次核匹配,默认带宽为0.06,在影响员工跟投实施的公司层面特征要素上进行配对。最后,形成匹配的实施员工跟投的企业(处理组)和没有实施员工跟投的企业(对照组),详见表11。

如表11所示,匹配后大多数变量的标准化偏差小于10%,平行假设得到满足。此外,大部分样本满足共同支撑假设。

将匹配出的观测值放入多期DID模型中进行检验,结果如表12所示。Empfolldum的回归系数在5%水平上显著为正,再次验证了企业实施员工跟投能够显著提升其竞争力。

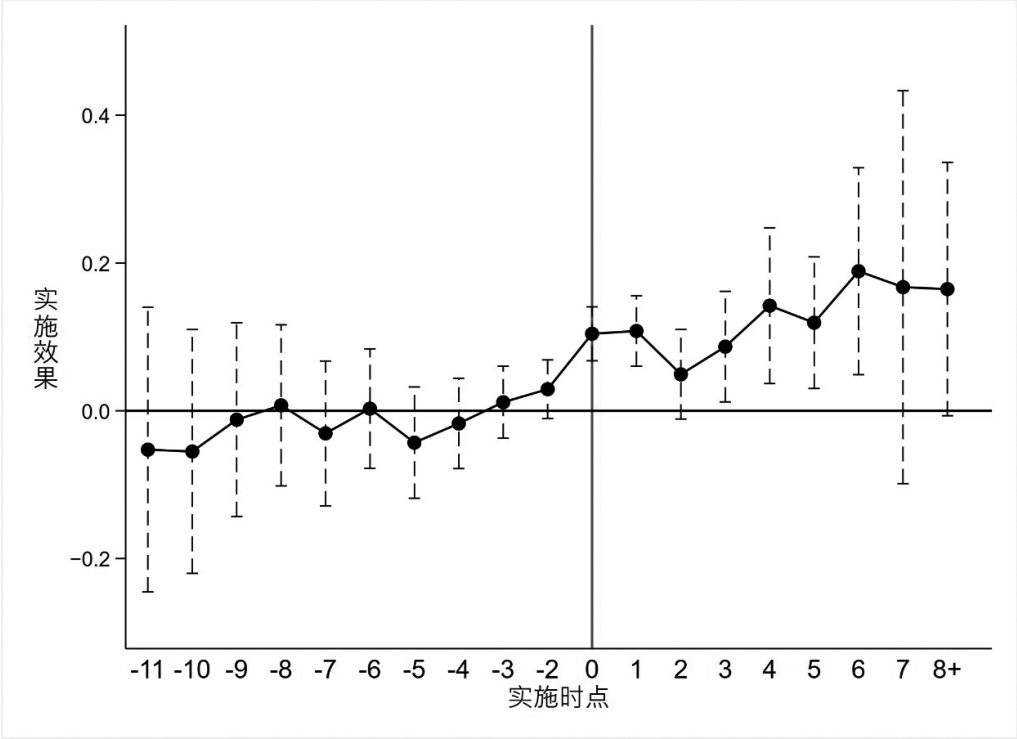

DID估计结果无偏的前提是处理组和对照组满足平行趋势假设。为此,本文进行了平行趋势检验,检验方程为:

其中,Before表示实施员工跟投的一年以前,Current表示实施员工跟投的当年,After表示实施员工跟投的一年以后。从图1可以看出,实施员工跟投前(Before)的估计系数均不具备统计显著性,说明处理组和对照组在实施之前不存在明显的差异,满足平行趋势假设。而员工跟投实施当年(Current)及之后(After)的估计系数基本呈现递增的状态。这表明企业实施员工跟投对其竞争力的提升作用随着这一治理机制的推进而越发明显。

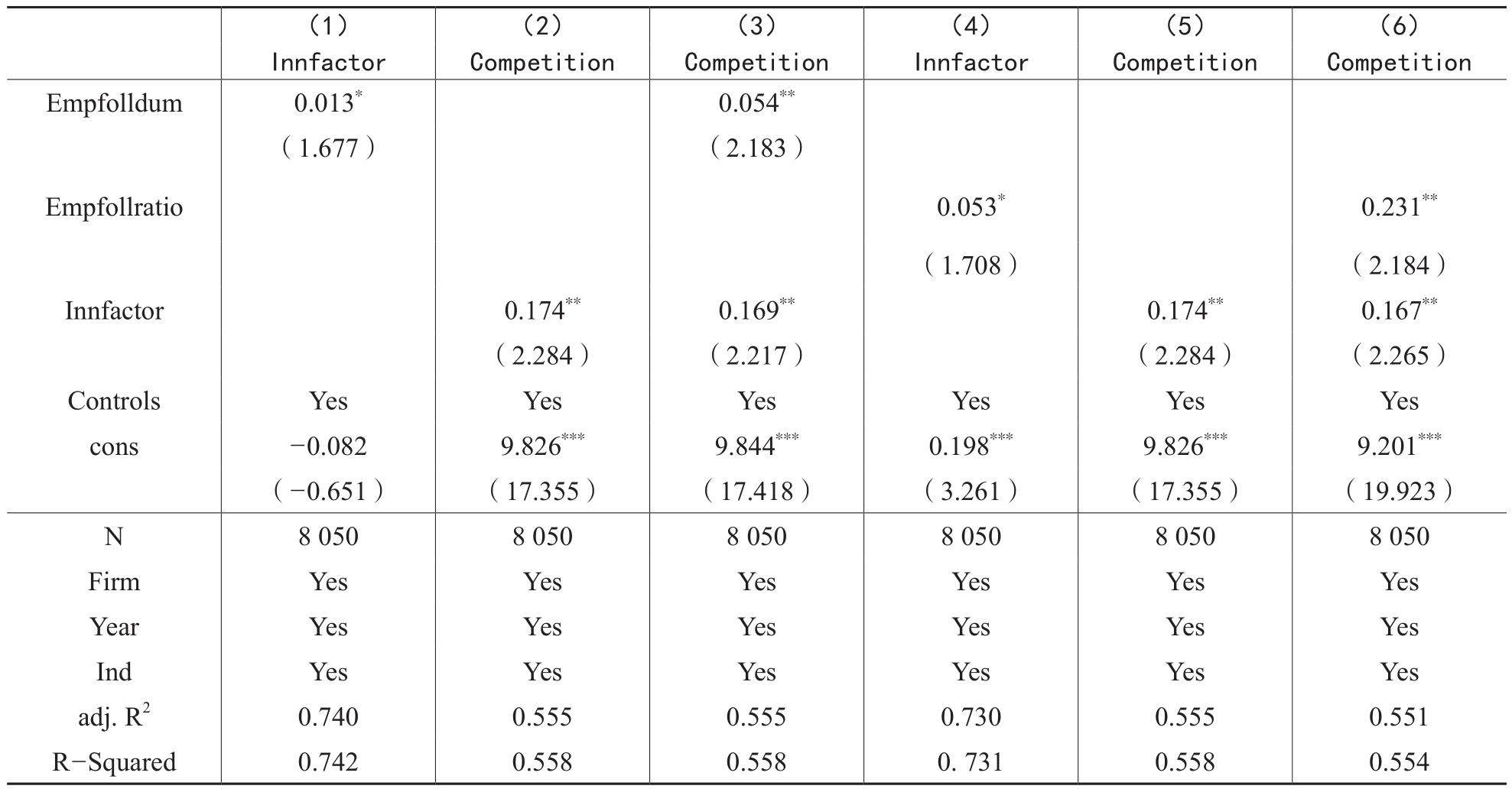

(四)机制检验:创新投入要素

前文研究已表明员工跟投对企业竞争力的提升有显著的促进作用,本文进一步考察创新投入要素在二者间发挥作用的机理。本文采用四段式中介效应模型和Bootsrtap检验以验证创新投入要素在员工跟投对企业竞争力中的影响机制。注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

表11 倾向得分匹配平衡性检验

表12 多期DID检验

图1 多期DID平行趋势检验

具体回归结果如表13所示,第(1)列、第(4)列中员工跟投的系数显著为正,说明实施员工跟投对创新投入要素有一定的促进作用;第(2)列、第(5)列中创新投入要素的系数显著为正,说明创新投入要素显著地增强了企业竞争力;第(3)列、第(6)列的回归结果显示,Empfolldum和Empfollratio的系数均在5%水平上显著为正。以上结果说明创新投入要素在员工跟投与企业竞争力之间发挥着中介作用。

进一步地,本文还进行了Bootstrap(1 000次)抽样检验,结果表明置信度为95%时,中介效应置信区间为[0.0007685,0.0050504],未包含0,以上结果强化了创新投入要素的中介效应,本文假设2得到了验证。

表13 创新投入要素的中介效应检验

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

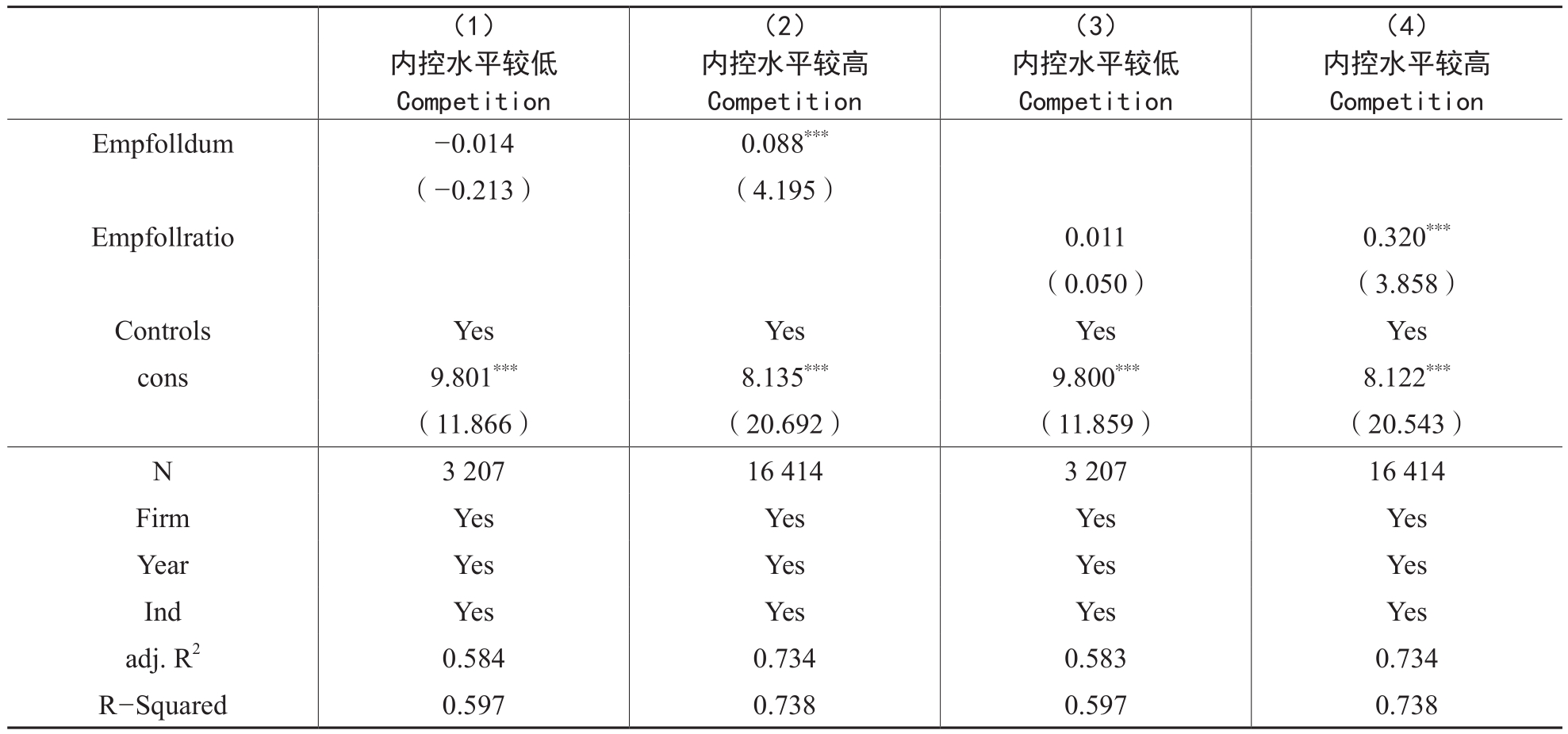

(五)异质性检验

前文的研究结果表明,员工跟投通过投入企业的创新要素帮助企业提升竞争力。由于企业禀赋的差异,员工跟投对企业竞争力的影响可能具有差异化的效果。因而,本文进一步从内部控制水平以及行业类别两个方面,分析员工跟投对企业竞争力的异质性影响。

1.内部控制水平

内部控制在组织机构中的作用十分重要,不仅影响企业资源的有效配置和风险管理,还直接影响员工行为的规范性和治理机制的有效性。本文认为,员工跟投对企业竞争力的促进作用很大程度上受企业内部控制水平的异质性影响,员工跟投的作用效果应该在内部控制水平高的企业中更显著。本文以迪博公司发布的内部控制指数为标准,按照其均值划分为内控水平较低和内控水平较高两组进行回归分析。

由表14可见,第(2)列和第(4)列内控水平较高组中,Empfolldum和Empfollratio的系数均显著为正,但是第(1)列和第(3)列内控水平较低组中,二者系数均不显著,这表明员工跟投的治理效应在内控水平较高的上市公司中更显著。

2.行业类别

为了检验员工跟投在不同行业中对企业竞争力的促进作用是否有显著差异,本文根据企业是否属于高科技行业对企业进行分类并分组回归。本文结合《高新技术企业认定管理办法》中对高科技行业的界定,依据2012年证监会行业分类标准,定义医药制造业(C27),铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),仪器仪表制造业(C40),信息传输、软件和信息技术服务业(I),科学研究和技术服务业(M),生态保护和环境治理业(N77)的上市公司属于高科技行业,其余行业为非高科技行业(王烨等,2019;王化成等,2023)。对高科技行业的企业而言,员工主观能动性的作用空间更大,因此员工跟投的效果应该更显著。

表14 内部控制水平的影响分析

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

表15列示的分组回归结果显示,Empfolldum和Empfollratio系数均显著为正,说明无论企业是否是高科技行业,员工跟投均能显著提升企业竞争力。但高科技行业组中员工跟投显著性水平高于非高科技行业,且通过了组间差异检验(结果未列示),这表明高科技企业中员工跟投所发挥的作用强于非高科技企业。

表15 行业类别的影响分析

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为t值。

五、研究结论及启示

本文以我国2010~2022年沪深两市A股上市公司的数据为研究对象,深入考察了员工跟投、创新投入要素与企业竞争力的关系。主要研究结论如下:(1)员工跟投的实施显著促进了企业竞争力,经过一系列稳健性检验后该结论仍然成立。(2)机制检验表明,员工跟投通过创新投入要素增强了企业竞争力。(3)异质性检验发现,员工跟投对企业竞争力的促进作用在内部控制水平更高的企业和高科技行业企业中更显著。

本文具有如下启示:

企业应当重视员工跟投的作用,在条件具备的情况下积极实施员工跟投,并系统构建员工跟投实施框架。第一,在参与主体选择上,需要建立科学的筛选机制,重点覆盖研发、技术等核心创新岗位人员,确保激励对象的精准性。第二,在跟投额度设计上应当实施差异化配置,依据岗位创新贡献度建立阶梯式跟投比例体系,实现激励力度与价值创造的动态匹配。第三,在具体实施过程中,企业需要建立健全配套保障机制。构建常态化的信息披露制度,定期向跟投员工披露项目进展及资金使用状况;完善退出机制,明确退出条件、程序及权益保障条款;将跟投全过程纳入企业内部控制范围,确保运作规范性和风险可控性。

政府和相关行业组织应当完善员工跟投的制度环境与政策支持体系。一是建立分类指导机制,重点引导内部控制体系完善的企业规范实施员工跟投,针对不同行业、不同性质企业的差异化特征提供针对性的政策支持。二是出台具有操作性的跟投实施指引,明确跟投的资金来源、比例限制、信息披露等关键内容。三是建立对员工跟投的跟踪评估机制,定期总结典型案例经验,为企业实践提供参考。

主要参考文献:

[1]卞琳琳,王怀明.股权、董事结构、高管薪酬与上市公司的竞争力[J].改革,2008,(4):130-134.

[2]曹玉珊,陈一玲.员工跟投能促进企业劳动生产率提升吗?[J].财贸研究,2025,36(4):95-110.

[3]曹玉珊,万梦书.员工跟投:一种兼顾激励与监督性质的新型治理机制[J].财务研究,2024,(1):37-47.

[4]陈叶婷,张晓涛.国际化、产品差异化对企业绩效的影响研究——基于我国上市制造业企业的证据[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2015,(4):134-142.

[5]丁红玲.协作竞争和核心竞争力是现代企业发展的关键[J].经济问题,2000,(4):35-37.

[6]高闯,李俊华.人力资本参与、事业合伙人制度与公司治理逻辑[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2017,50(2):51-59.

[7]顾乃康,周艳利.卖空的事前威慑、公司治理与企业融资行为——基于融资融券制度的准自然实验检验[J].管理世界,2017,(2):120-134.

[8]何慧爽.产品差异化、竞争强度与企业R&D策略分析[J].科学学研究,2010,28(9):1361-1367.

[9]胡平,温春龙,潘迪波.外部网络、内部资源与企业竞争力关系研究[J].科研管理,2013,(4):90-98.

[10]金碚.企业竞争力测评的理论与方法[J].中国工业经济,2003,(3):5-13.

[11]金碚.中国企业竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[12]金碚.中国企业竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[13]金碚,龚健健.经济走势、政策调控及其对企业竞争力的影响:基于中国行业面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2014,(3):5-17.

[14]李创.企业环境战略及其与企业竞争力的关系研究[J].现代经济探讨,2016,(3):57-61.

[15]李钢.财务指标对企业竞争力影响的实证分析[J].管理科学,2004,(2):72-77.

[16]李维安,武立东.公司治理教程[M].上海:上海人民出版社,2002.

[17]牛志伟,许晨曦,武瑛.营商环境优化、人力资本效应与企业劳动生产率[J].管理世界,2023,39(2):83-100.

[18]盛明泉,吴琪,张春强.管理层背景特征、薪酬激励与企业竞争力[J].江西财经大学学报,2017,(6):32-41.

[19]孙晓燕,刘亦舒.股权质押、员工持股计划与大股东自利行为[J].会计研究,2021,(4):117-129.

[20]王化成,毕紫岚,孙昌玲.核心竞争力能够抑制实体企业金融化吗?——基于文本分析的经验证据[J].中国软科学,2023,(1):114-133.

[21]王烨,盛明泉,孙慧倩.大股东监督与员工持股计划的替代效应研究——基于2014年员工持股制度改革的经验数据[J].财贸研究,2019,30(11):94-110.

[22]文雁兵,张梦婷,俞峰.中国交通基础设施的资源再配置效应[J].经济研究,2022,57(1):155-171.

[23]谢盛纹,刘杨晖.管理层权力、资产专用性和企业风险——来自我国上市公司的经验证据[J].山西财经大学学报,2015,(10):91-101.

[24]许士春.环境管制与企业竞争力——基于“波特假说”的质疑[J].国际贸易问题,2007,(5):78-83.

[25]许志勇,张梦,张少勇.金融科技与资产结构配置:效应与机制[J].中国软科学,2025,(2):208-224.

[26]张红凤.制约、双赢到不确定性——环境规制与企业竞争力相关性研究的演进与借鉴[J].财经研究,2008,(7):16-26.

[27]张会丽,陆正飞.控股水平、负债主体与资本结构适度性[J].南开管理评论,2013,16(5):142-151.

[28]张任之.数字技术与供应链效率:理论机制与经验证据[J].经济与管理研究,2022,43(5):60-76.

[29]张树山,胡化广,孙磊,夏珉璐.供应链数字化与供应链安全稳定——一项准自然实验[J].中国软科学,2021,(12):21-30.

[30]张旭,宋超,孙亚玲.企业社会责任与竞争力关系的实证分析[J].科研管理,2010,(3):149-157.

[31]赵玲,田增瑞,常焙筌.创业资源整合对公司创业的影响机制研究[J].科技进步与对策,2020,37(6):27-36.

[32]钟田丽,马娜,胡彦斌.企业创新投入要素与融资结构选择——基于创业板上市公司的实证检验[J].会计研究,2014,(4):66-73.

[33]周茜,许晓芳,陆正飞.去杠杆,究竟谁更积极与稳妥?[J].管理世界,2020,(8):127-147.

[34]Aguinis, H., Edwards, J. R. , Bradley, K. J. Improving Our Understanding of Moderation and Mediation in Strategic Management Research[J]. Organizational Research Methods, 2016,(20): 665-685.

[35]Levy, A., Hennessy, C. Why does Capital Structure Choice Vary with Macroeconomic Conditions? [J]. Journal of Monetary Economics, 2007, 54(6): 1545-1564.

[36]Porter, M. E. Towards a Dynamic Theory of Strategy[J]. Strategic Management Journal, 1991,(12): 95-117.

[37]Sobel, M. E. Asymptotic Intervals for Indirect Effects in Structural Equations Models[J]. Sociological Methodology, 1982,(13): 290-312.

[38]Wemerfel, B. A Resource-Based View of the Firm[J]. Strategic Management Journal, 1984, 5(2): 171-180.

Employee Follow-on Investment, Innovation Input Factors and Corporate Competitiveness

CAO Yushan, WAN Mengshu

Abstract: Using data from A-share listed companies in the Shanghai and Shenzhen stock markets from 2010 to 2022, this study investigates the relationship among employee follow-on investment, innovation input factors, and corporate competitiveness. The findings reveal that firms implementing employee follow-on investment mechanisms are more likely to achieve sustained improvements in competitiveness. Moreover, to a certain extent, a higher follow-on investment ratio is associated with stronger corporate competitiveness, with innovation input factors serving as a key transmission mechanism. Heterogeneity analysis shows that the positive effect of employee follow-on investment on corporate competitiveness is more pronounced in firms with stronger internal controls and in high-tech industry. This study not only contributes to a deeper understanding of the micro-level mechanisms of employee follow-on investment but also provides empirical evidence for its practical application in corporate governance, offering important theoretical and practical implications.

Key words: employee follow-on investment; corporate competitiveness; innovation input factors

(责任编辑 王安琪)

(1)员工跟投的对象是企业增量业务所派生出来的新设项目或子公司而非企业整体,并且这些项目的开展有一定的顺序性。因此,从任何一个时点上看,都会发现至少有一个项目处在运行之中,而若多个项目在时间跨度上有所重叠,那么就有可能看到多个项目同时开展的情形。换言之,这种“化整为零”的模式会使得跟投行为发生的频率非常之快,以至于看上去就好像是连续不断的。

(2)这里所说的“看似闲置、没有价值的资源”特指那些未被充分挖掘其潜在价值、没有发挥协同效应的资源,有别于我们通常所理解的名义上“未被利用的资源”。

(3)一种较有影响力的观点认为公司治理是一种制度安排,其中公司治理机制又是公司治理的重要组成部分(青木昌彦和钱颖一,1995;柯林·梅耶,1996;李维安和武立东,2002)。

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

互联网新闻信息服务许可证:10120240014

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号