当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2016年第03期 > 财务研究201603文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2016年第03期 > 财务研究201603文章 > 正文并购的价值创造研究—— 基于华锐风电债务危机的案例分析

时间:2019-10-25 作者:李胜难, (厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005) 作者简介:李胜难(1992-),女,福建福州人,厦门大学管理学院硕士研究生; 蔡 宁, (厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005) 刘 峰 (厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005) LI Sheng-nan,CAI Ning,LIU Feng

[大]

[中]

[小]

摘要:

公司并购是资本市场发展到一定阶段的产物。公司并购的研究已经拓展到多个维度,包括公司并购机制的公司治理效应(Manne,1965;Jensen,1989)、并购的经济后果(Jensen和Ruback,1983;Schwert,1996)、并购动机(Andrade等,2001)等。但是,经济环境不同、交易参与对象不同、特定标的公司情境不同,并购创造价值的路径与方式也相应不同。本文以一个中国资本市场近年发生的案例,为并购如何创造价值提供一个新的描述与发现。

“华锐风电”(601558)2011年1月IPO,新股发行价创上交所历史最高。同年12月,华锐风电发行总规模28亿元的公司债,期限5年。但由于公司上市后业绩不佳,所以于2014年被上交所实施“退市风险警示”。与此同时,公司2011年发行的第一期公司债券将于2014年年底由持有人行使回售权,以华锐风电当时的盈利与现金流情况,很有可能发生债券兑付失败的情况。

在面临债券市场、股票市场双重危机的情况下,华锐风电大股东以出售资产、转让股权的方式引入机构投资者及其管理团队,成为我国债券市场上首起借助市场力量解决企业债券危机的范例。华锐风电此次危机的化解,机构投资者发挥了重要作用,上市公司、各类股东、监管部门等利益相关方都...

公司并购是资本市场发展到一定阶段的产物。公司并购的研究已经拓展到多个维度,包括公司并购机制的公司治理效应(Manne,1965;Jensen,1989)、并购的经济后果(Jensen和Ruback,1983;Schwert,1996)、并购动机(Andrade等,2001)等。但是,经济环境不同、交易参与对象不同、特定标的公司情境不同,并购创造价值的路径与方式也相应不同。本文以一个中国资本市场近年发生的案例,为并购如何创造价值提供一个新的描述与发现。

“华锐风电”(601558)2011年1月IPO,新股发行价创上交所历史最高。同年12月,华锐风电发行总规模28亿元的公司债,期限5年。但由于公司上市后业绩不佳,所以于2014年被上交所实施“退市风险警示”。与此同时,公司2011年发行的第一期公司债券将于2014年年底由持有人行使回售权,以华锐风电当时的盈利与现金流情况,很有可能发生债券兑付失败的情况。

在面临债券市场、股票市场双重危机的情况下,华锐风电大股东以出售资产、转让股权的方式引入机构投资者及其管理团队,成为我国债券市场上首起借助市场力量解决企业债券危机的范例。华锐风电此次危机的化解,机构投资者发挥了重要作用,上市公司、各类股东、监管部门等利益相关方都有不同程度的受益。这样一个多方共赢的局面,为解析企业并购的价值创造路径,提供了较好的借鉴。

并购的动机与财富效应,一直是并购研究的重点。这两类文献为并购的合理性提供了直接的支持性证据。并购之所以会发生,现有研究认为主要存在以下动机:效率动机,即并购是为了寻求规模经济或协同效应;市场力量动机,通过并购形成垄断或扩大市场份额;市场秩序动机,通过并购撤换目标公司不尽责的管理层;高管自利动机,高管出于个人利益盲目扩张而推动并购;多元化动机,通过并购构建内部资本市场或分散经营风险等(Andrade等,2001;Haleblian等,2009)。此外,并购能够提升股东财富,也是理论界支持并购活动的重要依据。由于股价变动反映了市场对公司未来现金流改进的预期,因此现有文献主要以并购公告的市场反应来测度并购活动的价值创造。

尽管大量研究为并购的财富效应提供了经验证据,但迄今为止,很少有研究正面阐释:并购究竟是如何为企业带来价值改进的?在动机研究中所讨论的效率改进、市场整合、多元化等,在并购完成之后是否真的实现并能最终解释企业的价值改进?更有甚者,相当一部分研究甚至认为,所谓的价值创造实际上是来源于利益相关方之间的财富转移,而并非新财富的实现。如Shleifer和Summers(1988)对美国“环球航空公司”(TWA)被恶意收购的研究发现,TWA股东收益的增加实际上是由工人工资的削减带来的。因此,NBER(美国国家经济研究局)曾由StevenN.Kaplan牵头,对当时几宗有代表性的并购活动进行了案例研究。这些研究后来发表在《兼并与生产力》(Mergers and Productivity)上。案例分析的目的,是希望通过对个案的深入考察,弥补大样本经验检验的不足。但很遗憾,这些研究同样未能很好回答并购究竟是如何创造企业财富这一问题(Kaplan,2000)。在以中国并购事件为对象的研究中,也有学者提出,一些并购活动的价值创造,实际上是利益在相关方之间的再分配或转移(张新,2003)。

有部分研究尝试考察并购的财富来源问题,从而验证公告时的预期收益是否真正实现。如果并购确实为股东创造了财富,那么最终将带来公司现金流的改进,因此这些文献主要以会计业绩指标为研究对象。如Ravenscraft和Scherer(1989)、Healy等(1992)都侧重从经营业绩角度考察并购是否为公司带来新价值,但两篇文献结论迥异。Ravenscraft和Scherer(1989)发现合并后公司业绩普遍下降,因此认为平均而言,并购是破坏价值的。而Healy等(1992)则发现,合并后公司的资产收益率有所提高,并且相对同行业的其他公司,公司经营活动现金流的下降幅度会更低。

整体而言,并购能够创造财富在理论研究上更多是作为一个既定前提,很少有研究能正面回答价值创造的具体途径究竟是什么。大样本的经验检验主要以会计业绩等指标验证并购的财富效应,但无法取得一致结论。在这种情况下,个案的案例分析或将为我们提供一个理解并购财富创造的途径。

“华锐风电”全称华锐风电科技(集团)股份有限公司,成立于2006年2月,由“大重成套”等五家公司发起设立,大重成套为公司第一大股东。2008年7月,公司增资扩股引入“天华中泰”和“FUTURE”,两者并列公司第二大股东。2011年1月,华锐风电在上交所成功上市,发行价高达90元/股。募资规模93.2亿元,远超计划募资的34.465亿元。

上市后不久,公司发布公告将IPO所募得的58.74亿元超额资金全部用于补充流动资金。2011年7月20日,华锐风电召开第一届董事会临时会议,审议通过了关于发行总额不超过人民币58亿元公司债券的议案,所得资金拟用于置换银行贷款和补充营运资金。同年12月27日,发行总规模28亿元的公司债。其中,5年期附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择的债券26亿元(债券代码“122115”)、5年期债券2亿元(债券代码“122116”)。华锐风电的现金流问题开始显现。

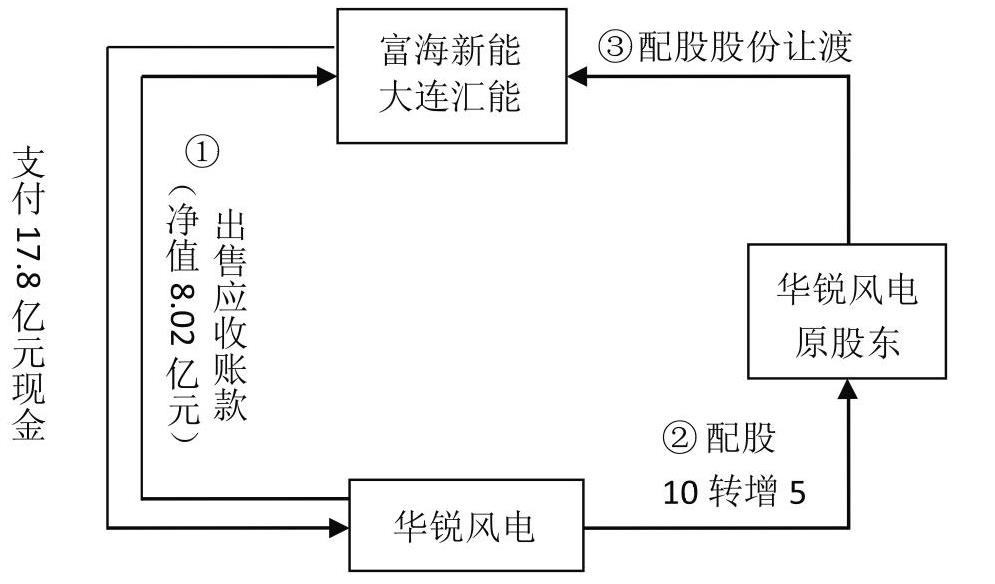

1.华锐风电出售应收账款

华锐风电以17.8亿元人民币的价格向东方富海与汇能集团分别设立的基金——萍乡市富海新能投资中心(以下简称“富海新能”)、大连汇能投资中心(以下简称“大连汇能”),转让账面原值为18.76亿元、净值8.02亿元的应收账款(共计42笔)。其中,富海新能出资14.8亿元;大连汇能出资3亿元。转让应收账款的交易于2014年12月22日完成。

华锐风电以公司2013年12月31日总股本402 040万股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增5股,共计转增201 020万股。本次以资本公积金转增股本后,公司总股本由402 040万股增至603 060万股。上述事宜于2014年12月26日完成。

3.股权让渡,大股东易位

根据华锐风电《关于“122115”债券回售申报情况的公告》,回售申报日内有效回售申报数量约256.1万手,回售本息及相关手续费合计约27.30亿元。截至2014年12月24日,华锐风电在手可用于兑付公司债券的资金约12亿元,加上出售部分应收账款获得17.8亿元,共计超过29亿元的资金使华锐风电完成了债券回售,避免成为中国市场首起本息违约的公司债券。同时,由于应收账款的受让方富海新能、大连汇能与华锐风电在交易前不存在关联方关系,转让的应收账款的公允价值与账面价值之间的差额为华锐风电带来了高达9.01亿元的账面利润,使公司在2014年扭亏为盈、避免摘牌退市(详见下文)。

这笔交易为华锐风电同时解决了债券兑付和濒临退市两大危机,也是我国市场上首起上市公司将应收账款转让给非银行金融机构并使其成为大股东的案例。

近年来我国资本市场发生多起债券濒临违约事件,如山东海龙、新疆中基等,最终往往都是由政府出面进行处理的。例如2011年山东海龙在银行间债市发行了4亿元一年期短融债券,兑付危机发生后,在公司控股股东潍坊市国资委担保下、由恒丰银行提供兑付资金;新疆中基于2011年发行4亿元一年期短融债券,最后由其第一大股东农六师国有资产经营公司承诺兑付。而华锐风电这次债务危机的化解则完全是市场化的行为,并且各利益相关方都有不同程度的受益。

众所周知,在我国证券市场上,IPO资格受到严格管制。对我国大量希望通过上市募集资金的企业来说,IPO资格是稀缺资源。1998年之前IPO实行的是“审批制”,之后开始向“核准制”过渡,2001年证监会正式采取“核准制”。这期间,分别经历了额度管理、指标管理、通道制等办法,直至“保荐制”。虽然IPO审核、管理的市场化在不断加强,但监管部门始终保有遴选的最终决定权。因此,对希望通过证券市场融资的企业而言,IPO资格具有重要价值;对已经上市的企业,尤其是业绩不佳、面临退市风险的企业而言,如何保住上市资格,则是更为重要的问题。东方富海对华锐风电的并购活动,帮助公司成功规避了退市惩罚、保住了上市资格。华锐自身和各利益相关方也都从并购中获益。

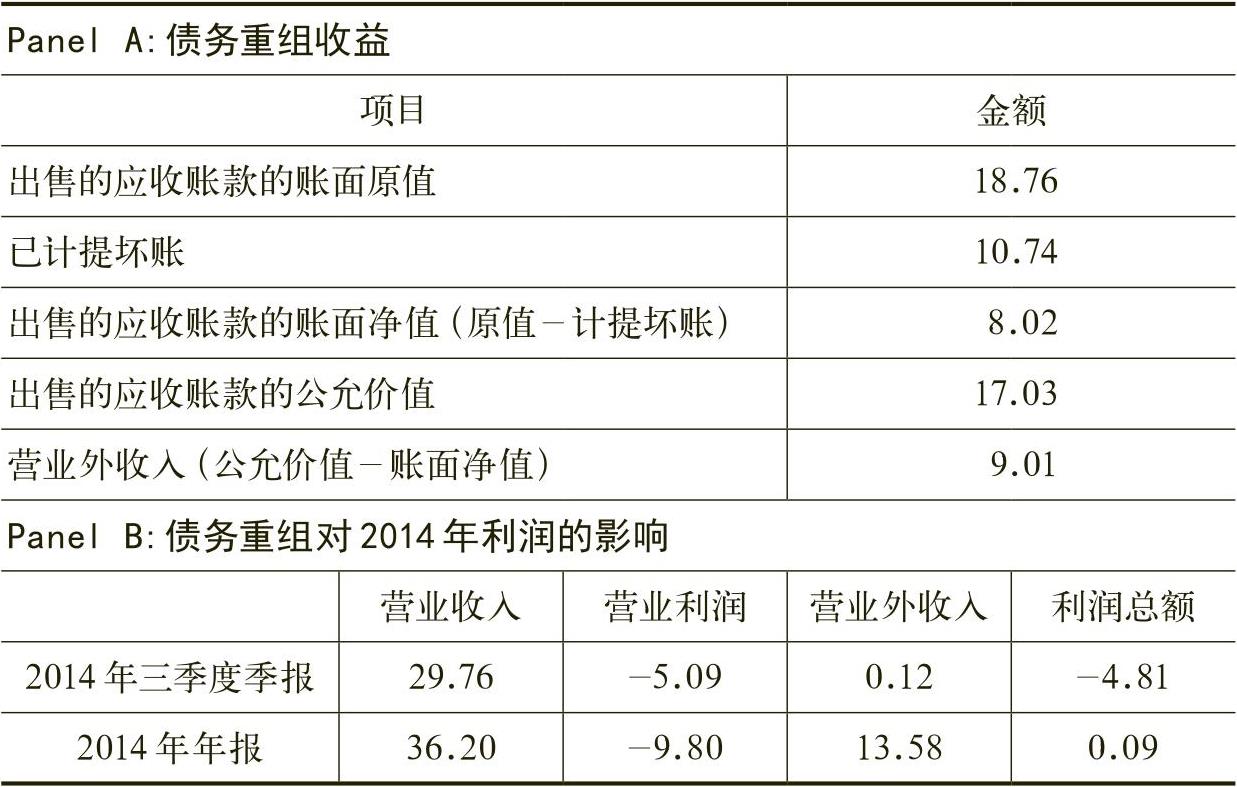

在此次并购中,富海新能、大连汇能以17.8亿元现金向华锐风电收购账面净值约8.02亿元、公允价值约17.03亿元的应收账款。所得款项不仅弥补了债券回售的资金需求,还为公司在2014年带来约9.01亿元的营业外收入(详见表1的PanelA)。进一步分析公司2014年利润的构成情况。根据华锐风电《2014年年度报告》,尽管2014年营业利润仍为-9.80亿元,但利润总额为0.09亿元,实现扭亏。对比2014年前三季度仅0.12亿元的营业外收入,其2014年全年营业外收入高达13.58亿元(详见表1的PanelB)。很显然,债务重组中出售应收账款的9.01亿元账面利润,为公司当年的扭亏为盈发挥了关键作用。

1.上市前股东

根据招股说明书,华锐风电上市前股东持有的股份,应于2014年1月14日解禁。但由于公司在2013年曝出财务造假丑闻,并分别于2013年、2014年两次被证监会立案调查,解禁事宜暂时搁置。对上市前股东而言,解禁推迟、退出通道不畅,意味着投资成本无法收回、投资收益只是账面数字。此次富海新能入股华锐风电,保住了公司的上市资格,使得这部分股东在未来期间可能通过二级市场顺利退出。并且处置应收账款的重大利好,也进一步增加了上市前股东的账面收益。

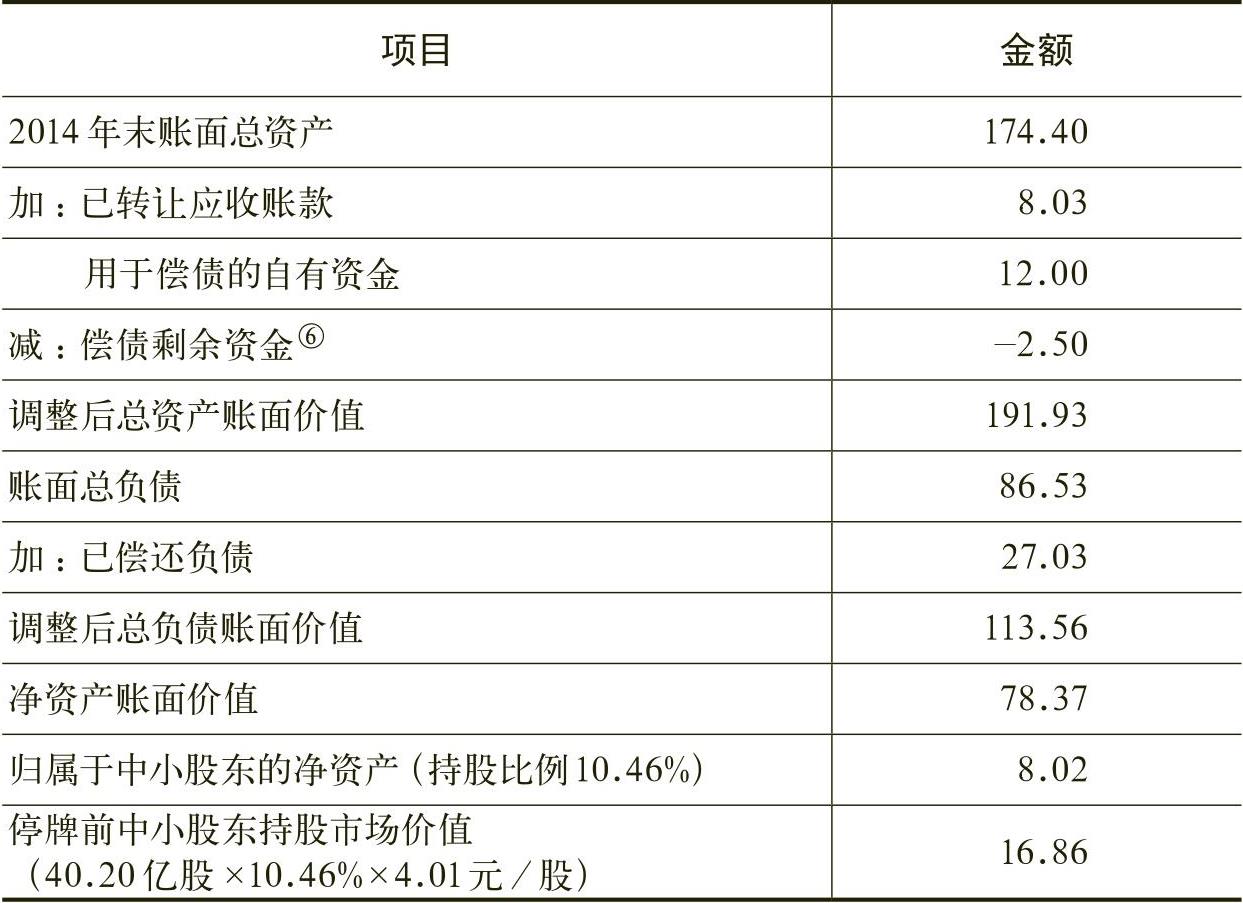

2.中小投资者

若华锐风电的公司债不能如期兑付,则其中小投资者将成为此次兑付危机中损失最为惨重的一方。虽然在破产清算后中小股东拥有剩余索取权,但最终能索取的回报并不足以弥补投资成本(详见表2)。更进一步看,华锐风电现有资产中应收账款回款困难、固定资产通用性低、存货积压严重,同时公司诉讼缠身、面临证监会的处罚。这些因素都将导致资产的清算价值严重低于其账面价值,因此即便进入破产清算程序,公司也很可能资不抵债,中小股东血本无归。

3.机构投资者(主并方)

富海新能和大连汇能在这次交易中也收益颇多。首先,从其获得的账面收益来看,富海新能与大连汇能共出资14.8亿元,取得14.4亿股股权(不包括重工起重尚未让渡的股份)。按照2014年12月16日复牌当日收盘价4.21元/股以及应收账款7.80亿元净值计算,富海新能和大连汇能的账面收益达到了53.62亿元(14.4亿股×4.21元/股-14.8亿元=53.62亿元,未考虑税收因素)。复牌后公司股价波动上涨,截至2015年3月31日,华锐风电股价达到6.35元/股。富海新能与大连汇能的账面收益约84.44亿元,投资回报率高达571%。

其次,这也为风险投资机构提供了重要的IPO后投资渠道。富海新能、大连汇能通过这次股权让渡成为华锐风电第一、第七大股东,其中,富海新能出资人东方富海投资管理有限公司为国内知名风险投资机构。近年来,私募股权投资已上市公司股份(PIPE)呈显著增长趋势。尤其是2013年我国证券市场IPO暂停时,转而寻求IPO后投资途径成为风投机构的重要投资方式。较之传统的IPO前投资行为,PIPE方式下风投不再通过IPO、并购等方式退出获利,因此注重短期收益的机会主义行为动机有所缓解。入股后,风投将更多发挥类似机构投资者的作用,自身的投资管理经验也将有助于公司的长期经营发展。

4.监管部门

“华锐债”若不能如约兑付,将成为当时我国债券市场上首例本金违约的公司债券,影响超过此前出现利息违约的“超日债”,对债券市场乃至股票市场都是沉重打击。华锐上市前盈利能力突出,上市募集近93亿元现金、上市次年发行28亿元公司债,共筹集现金121亿元。在我国证券市场准入严格管制的情况下,华锐风电能取得这些稀缺机会,意味着监管部门对华锐资产质量、盈利前景的认可。但华锐风电上市当年即利润锐减、次年就报出亏损,如果任由“华锐债”违约,不仅监管部门会被认为失职,也会诱发投资者对市场上其他上市公司的怀疑,从而引发更深层次的信任危机。因此,兑付危机的顺利解决,不仅帮助管理层规避了被舆论批评的风险,也实现了稳定市场的目标。

本文以华锐风电借助市场化手段解决债务危机的案例为切入点,讨论公司并购的价值创造路径。分析表明,在我国证券市场管制、国有企业占多数的环境下,并购能够为上市公司的各利益相关方带来价值提升。并购通过为企业注入优质资源,缓解面临的经营与债务危机,保住了公司的上市资格。在这一过程中,上市公司避免了摘牌退市,公司的上市前股东、中小投资者避免了因退市而血本无归,新入主的机构投资者顺利进入新的投资领域,监管当局稳定证券市场的监管目标也得以实现。多方共赢、各有获益。因此研究表明,在我国当前的证券市场环境下,规避退市管制有可能成为并购的价值创造路径之一。而且,此次华锐风电债券兑付危机的解决,更多是市场力量的推动,政府部门在其中并没有发挥太多作用。这为我国债券市场未来类似危机的解决,提供了一个良好示范,也表明了我国证券市场的日益成熟与发展。

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号