当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2015年第04期 > 财务研究201504文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询财务研究 > 《财务研究》2015年第04期 > 财务研究201504文章 > 正文独立董事连锁与公司盈余质量的传染效应

时间:2020-03-28 作者:李青原1, 张肖星2, 王红建3 (1.武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072;2.西南证券股份有限公司 证券研究所,重庆 400023;3.暨南大学 管理学院,广州 510632) 作者简介:李青原(1977-),男,四川内江人,教授,博士生导师;张肖星(1991-),女,贵州威宁人;王红建(1986-),男,江西九江人,讲师。 LI Qing-yuan,ZHANG Xiao-xing,WANG Hong-jian

[大]

[中]

[小]

摘要:

一、引言

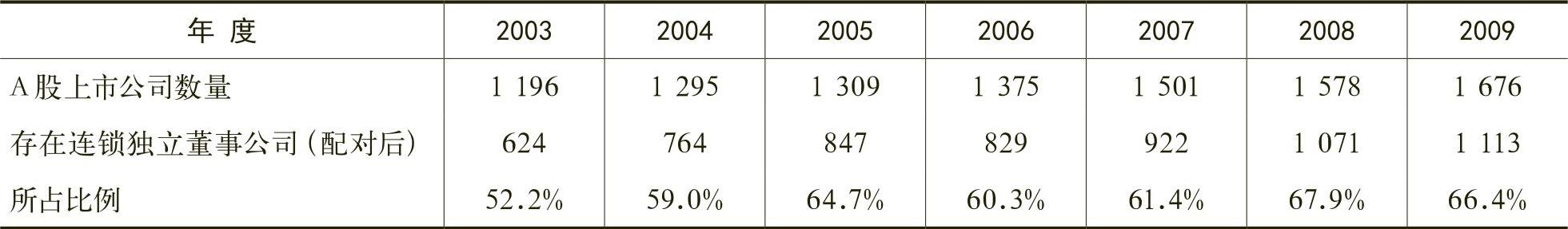

在当今市场竞争激烈的环境下,任何企业都不可能长时间孤立地开展经营活动并取得收益。通过组织间的关系传递获取信息和其他资源实现各自的优势互补,通过风险共担和利益共享的合作机制获得持续竞争优势,已经成为越来越多的企业经营战略的一部分。连锁独立董事作为一种特殊的社会关系网络,正被越来越多企业采用并发挥着巨大的信息传导作用(Davis,1996)。如表1所示,2003年,A股市场中存在连锁独立董事的公司占A股上市公司总数比高达52.2%,到2009年这一比例更是达到了66.4%,可见连锁独立董事这种社会关系网络战略在我国上市公司中正逐步深入发展。

目前关于社会关系网络的研究已经证实存在社会联系的个体间信息与行为具有传递性,且这些研究已经突破了人际关系的范畴,将网络的成员拓展至组织与团体,为社会关系网络理论运用于企业问题的研究提供了可能性。从目前文献看,关于社会关系网络的研究主要包括反收购行为(Davis,1991)、国际化(Zhou等,2007)、投资行为(Cohen等,2007)、高管激励(Bizjak等,2009)等。同时,Hens IV和Schenk-Hoppé(2009)研究发现,企业的财务与会计行为及其经济后果也会通过社会关系网络进

行传递。社会关系网络...

一、引言

在当今市场竞争激烈的环境下,任何企业都不可能长时间孤立地开展经营活动并取得收益。通过组织间的关系传递获取信息和其他资源实现各自的优势互补,通过风险共担和利益共享的合作机制获得持续竞争优势,已经成为越来越多的企业经营战略的一部分。连锁独立董事作为一种特殊的社会关系网络,正被越来越多企业采用并发挥着巨大的信息传导作用(Davis,1996)。如表1所示,2003年,A股市场中存在连锁独立董事的公司占A股上市公司总数比高达52.2%,到2009年这一比例更是达到了66.4%,可见连锁独立董事这种社会关系网络战略在我国上市公司中正逐步深入发展。

目前关于社会关系网络的研究已经证实存在社会联系的个体间信息与行为具有传递性,且这些研究已经突破了人际关系的范畴,将网络的成员拓展至组织与团体,为社会关系网络理论运用于企业问题的研究提供了可能性。从目前文献看,关于社会关系网络的研究主要包括反收购行为(Davis,1991)、国际化(Zhou等,2007)、投资行为(Cohen等,2007)、高管激励(Bizjak等,2009)等。同时,Hens IV和Schenk-Hoppé(2009)研究发现,企业的财务与会计行为及其经济后果也会通过社会关系网络进

行传递。社会关系网络对企业的这种影响已经引起了学者们的关注,其研究涉及的社会关系网络主要包括同行网络(Gleason等,2008)、同地区网络(Kedia等,2010)、审计事务所网络(Francis和Michas,2012)、董事会间关系网络(Fich和Shivdasani,2007;Kang,2008;Chiu等,2012;Shi等,2013)等。虽然这些研究从社会关系网络研究了公司财务欺诈与重述等问题,但以中国市场作为研究背景进行的实证研究还比较少,特别是连锁独立董事这种特殊的社会关系网络与公司盈余质量的传染效应方面的研究。

所谓“连锁董事”是指因为董事会个体成员同时在两家或两家以上企业的董事会任职所形成的企业间关系,包括独立董事与内部董事。董事的连锁为企业间信息的传递提供了渠道,对董事连锁的研究是当前企业社会关系网络研究的热点之一。由于自身性质的原因,内部董事与独立董事在董事连锁网络中扮演的角色存在差异,具体说来,独立董事在我国上市公司整体董事连锁构成的网络中起着关键结点和“桥梁”连接的作用(谢德仁和陈运森,2012)。首先,相对于内部董事,独立董事主要的职业与精力并不在其所任独立董事的公司,知识背景差异较大,掌握的信息异质性也较大,特别是在兼任多家公司职位时,其接触的知识与信息将更加多元化及差异化,这能给公司董事会决策带来更为丰富与多样化的信息、知识和资源,更容易发挥网络中“桥梁”功能。其次,在我国上市公司中内部董事兼任现象较少,且兼任常发生在“同一系族”的不同上市公司,因此其网络特征不明显。而独立董事兼任的情况较为普遍,其作为网络中“桥梁”的作用异常突出。

本文以2003至2009年我国A股上市公司中独立董事兼任形成的独立董事连锁现象为背景考察盈余质量的网络传染效应。结果发现,独立董事连锁的两家公司的盈余质量具有网络传染效应,这种传染效应只发生在连锁形成后,且连锁解散后,传染效应没有立刻消失。审计委员会连锁、有会计专长和投资机构工作背景的独立董事连锁会强化这种传染效应,但兼任数过多的独立董事连锁会弱化这种效应。本文的研究进一步证实了社会关系网络对公司财务与会计行为的影响。

本文的研究可能在以下三个方面有所贡献:

第一,本文以我国特有文化为背景,基于盈余质量视角研究了独立董事连锁这种非正式制度的溢出效应(传染效应),分别从审计委员会连锁、独立董事连锁的会计背景与机构工作背景等方面探索这种效应的影响因素,并得出了有别于Shi等(2013)的结论。在Shi等(2013)的研究中,除审计委员会连锁外,其他董事连锁并没有带来操纵性应计方面盈余质量的传染性,而本文在我国背景下进行的研究中,独立董事连锁在操纵性应计盈余质量的传染效应是显著的。Redding(1991)指出,在中国,社会关系是一种文化特征,是经济行为发生的重要基础。因此本文的研究结果不仅有利于回答在我国的关系背景下建立连锁独立董事这种社会关系特殊的经济涵义,同时有利于理解公司建立连锁独立董事这种社会关系网络可能存在的经济后果。此外我国的关系社会背景为研究社会关系网络对公司信息披露行为的影响提供了难得的“自然实验”平台,一定程度上提升了该领域研究结论的可靠性。

第二,本文拓展与深化了社会关系网络理论在公司财务与会计中的运用。国内学者对社会关系网络与公司财务与会计行为的研究主要集中于社会关系网络对企业财务决策的影响(陈运森等,2011),却鲜有对社会关系网络影响公司财务与会计行为及其经济后果的研究。国外学者对盈余质量的关系网络研究则主要集中于财务欺诈、财务重述等特殊情况(Fich和Shivdasani,2007;Kedia等2010;Francis和Michas,2012)。与本文研究最相关的研究中,Shi等(2013)从审计委员会关系网络对公司盈余质量的传染效应展开了研究。本文在其基础上进行了拓展,进一步探讨了独立董事连锁对盈余质量的重要作用。与什么公司形成连锁、通过什么背景的独立董事形成连锁,都可能影响到公司财务与会计行为和治理层对会计的参与和监督,从而影响公司治理效应,认识到这一点将有助于公司从社会关系网络角度考虑提升盈余质量。

第三,本文还将为基于独立董事的公司治理研究引入新的视角。目前,大多数对独立董事的实证研究都将重点放在独立董事个人特征上,如年龄、专业性、知识结构、工作背景、薪酬、独立性等(于东智和王化成,2003;魏刚等,2007),而对独立董事社会特征的实证研究才刚刚起步。陈运森和谢德仁(2011)研究了独立董事的网络特征与投资效率、高管激励、公司信息披露质量的关系。还有一些学者研究了连锁董事与公司绩效的关系(任兵等,2007;刘涛和朱敏,2009)。本文从独立董事的兼任现象着手,研究独立董事连锁对公司盈余质量的传染效应,发现连锁独立董事的确能充当公司间的信息“桥梁”作用,从而影响公司行为。此外,本文还将独立董事连锁与独立董事的背景、职位、兼任情况等个人特征结合在一起,丰富了独立董事连锁可能产生的经济后果。

后文的结构安排如下:第二部分是文献综述与研究假设;第三部分是研究设计;第四部分是实证分析;最后是研究结论。

二、文献综述与研究假设

根据Granovetter(1985)提出的社会关系网络理论,企业是镶嵌在其所处的社会关系网络中的,其正常运行必然会受到网络中其他成员的影响。随后,社会关系网络对企业行为的影响逐渐引起了学者的关注,已有的研究主要集中于企业管理行为,如高管薪酬(Barnea和Guedj,2006)、公司价值(Nguyen,2012)等。

(一)文献综述

早期社会关系网络对企业行为影响的研究主要集中于公司经营管理以及营销战略方面。随着社会关系网络理论的发展, Hens IV和Schenk-Hoppé(2009)提出公司财务与会计行为与其经济后果也存在网络效应。社会关系网络对公司财务与会计行为影响的研究出发点主要包括公司内部网络与外部网络两方面。内部网络关系比较复杂且不好识别,因此较少有文献从公司内部研究社会关系网络对公司财务与会计行为的影响。Hwang和Kim(2010)通过研究CEO与审计委员会成员的私人关系发现,这种关系会降低企业的盈余质量;Fracassi和Tate(2012)的研究也发现CEO与董事的关系会降低盈余质量。相比于内部网络,外部网络对提升盈余质量的作用更为关键,而盈余质量的外部网络研究主要集中于传染效应。Sah(1991)研究发现与不诚实的人建立的私人关系会引发管理层的盈余操纵行为。Fich和Shivdasani (2007)研究发现,与存在财务欺诈的企业建立董事连锁的公司更容易被诉讼。Kedia和Rajgopal (2007)发现地理位置相邻的两家企业更易发生财务重述传染效应。Francis和Michas (2012)则发现由发生过审计失败的低质量事务所审计的公司更倾向于财务重述。Chiu等(2012)研究了与财务重述公司存在董事会联系的公司,发现财务重述具有传染性,这种传染性与连锁董事的职位有关,职位越高,传染性越强。Shi等(2013)对存在董事连锁的公司进行了两两配对,将样本分成审计委员会连锁和非审计委员会连锁两部分进行回归分析,发现当董事会成员就职于审计委员会时,连锁公司的盈余质量具有传染性,传染效应的强弱与盈余质量的水平有关,低水平的盈余质量更容易引发传染效应,当董事会成员就职于非审计委员会时,市场整体层面的盈余质量有传染性,而用可操纵性应计利润计量的盈余质量不具有传染性。

(二)研究假设

在众多公司治理机制中,董事会被认为是公司中一系列契约的最高内部监督者,其最重要的职能之一就是代表股东对公司财务报告的生成过程进行监督(王兵,2007)。独立董事通过参加董事会、股东大会等向公司管理层提出管理建议,以达到监督公司管理层的目的。同时,独立董事的决策外部性意味着他们所处的社会关系网络会影响公司治理行为(Luo和Chen,1997)。在行使职责的过程中,独立董事能接触到公司的会计方法选择等盈余相关信息,为企业间盈余信息的传递提供了可能性。

在已有的研究中,产品市场的竞争为社会关系网络中企业行为的传染效应提供了一种解释(Lieberman和Montgomery,1988)。对于盈余信息这种“特殊商品”来说,在资本市场与经理人市场均存在着激烈的竞争。在资源稀缺的资本市场,产权所有者的投资决策依赖于企业财务报告中的盈余信息,为了获得更多资源、降低资本成本、维持与产权所有者的契约(Burgstahler和Dichev,1997;Liang,2004),企业间存在盈余的竞争。在经理人市场,盈余信息直接影响了管理者的薪酬和名声,为了迎合监管、提高在经理人市场的竞争力,不同企业的管理层也会进行盈余的博弈(Aharony等,2000)。这可能使管理层产生相互模仿盈余管理行为的动机,而独立董事连锁又为这种模仿提供了信息渠道,从而带来盈余质量的相似性。

根据信息需求机制观,企业管理层在进行会计决策时并不能准确预测该决策带来的经济后果,如资本市场的反应、管理当局对政策的关注等,因此,管理层对会计决策信息的需求总是存在的,他们会主动寻求外部信息以辅助决策(Hirshleifer和Teoh,2003)。这时交叉任职的独立董事就提供了一条很好的信息渠道,他可以向管理层传递来自其他公司的会计决策信息,一旦这些信息被管理层接收应用,也可能导致盈余管理行为的传染效应,带来盈余质量的相似性。据此,提出本文的研究假设1:

H1:存在独立董事连锁的企业的盈余质量具有相 似性。

在社会关系网络的视角下,发生网络传染效应的重要条件之一是网络提供的信息渠道(Lieberman和Asaba,2006),但企业间盈余质量的相似性也可能来自于除了独立董事连锁以外的其他因素,如经济周期的影响、行业环境的变化等。如果盈余质量的传染效应是由独立董事连锁带来的,那么传染效应只存在于有信息渠道的连锁期,当没有形成信息渠道或者信息渠道消失时,盈余质量是不具有传染效应的。也就是说,在新的独立董事连锁形成后,传染效应才开始出现,而在旧的独立董事连锁解散后,企业间的盈余质量的传染效应将会消失。据此,提出本文的研究假设2:

H2a:新的独立董事连锁形成前,企业的盈余质量不具有相似性;新的独立董事连锁形成后,企业的盈余质量才具有相似性。

H2b:旧的独立董事连锁解散后,企业的盈余质量不具有相似性;旧的独立董事连锁解散前,企业的盈余质量才具有相似性。

在已有的对独立董事的研究中,独立董事的个体特征会对其所任职的公司的治理效应产生影响。接下来,本文将独立董事连锁与独立董事的背景、职位、兼任情况等个人特征结合在一起,探索影响独立董事连锁带来的盈余质量传染效应强弱的因素。

在董事会结构的各个层面,审计委员会与财务报告的生成过程是最为密切的。美国的《萨班斯—奥克斯利法案》强调了审计委员会的重要作用,将其视为保证审计独立性和财务报告质量的一个重要环节。中国证监会和国家经贸委在2002年联合颁布的《上市公司治理准则》中也特别强调了审计委员会的作用,要求在审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,同时也赋予了审计委员会一定的职责。Klein(2002)、柯明和朱小平(2011)等表明有效运作的审计委员会能够带来更好的内部控制、更为保守的会计方法、更少的盈余管理行为、更高的会计信息质量。本文将审计委员会连锁定义为连锁独立董事同时就职于两家公司审计委员会的情形,由于审计委员会与会计信息质量关系的密切性,存在审计委员会连锁的企业的盈余质量将更为相似。据此,提出本文的研究假设3a:

H3a:相对其他非审计委员会连锁来说,存在审计委员会连锁的企业的盈余质量更为相似。

DeFond等(2005)及陈小林等(2010)的研究均发现具备财会专业知识的董事会成员对盈余质量的影响更大。具有财会背景的独立董事相对更熟悉与了解财务报告生成的过程,更易行使独立董事的咨询功能。这些研究还发现,拥有特殊会计专长(如持有CPA证书)或者财务总监工作经验的独立董事能够提供更有效的监督。因此,当连锁独立董事拥有特殊会计专长时,因其能更好地提供咨询及监督职能,其所兼任企业的盈余质量将显得更为相似。据此,提出本文的研究假设3b:

H3b:当连锁独立董事拥有特殊会计专长时,其所兼任企业的盈余质量更为相似。

相对于个人投资者,机构投资者的投资时间长,投资范围更为集中,更精通资本市场的运行和定价的知识(Ramalingegowda和Yu,2012)。研究显示,相对其他类型的投资者,机构投资者更关注企业的实际价值,更能主动发挥监督作用,而且机构投资者了解公司经营运作信息的成本也较低。当连锁独立董事有投资机构工作背景时,由于其具备更专业的投资与企业经营管理知识,对公司盈余质量的传染效应更强,所兼任企业的盈余质量将显得更为相似。据此,提出本文的研究假设3c:

H3c:当连锁独立董事有投资机构工作背景时,其所兼任企业的盈余质量更为相似。

针对独立董事兼任现象,我国证监会在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定,独立董事原则上最多在5家上市公司兼任,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。然而目前关于独立董事的研究中,对独立董事兼任及其职能作用的发挥尚有较大分歧。Ferris等(2003)研究发现,兼任可以通过网络传染效应获取资源,与其他公司形成信息共享、资源互惠,从而降低市场竞争程度,在治理与监督方面发挥更积极的作用,且兼任数越多,作用越明显。然而,Fich和Shivdasani (2006)及王兵(2007)的研究却发现,由于时间与精力的有限性,兼任的数量越多,独立董事在单个上市公司的监督与管理上花费的时间和精力越少,从而不能很好地履行其独立董事职能。王兵(2007)提出,在中国,相关的制度背景还不足以支持独立董事发挥监督职能,过多兼任会影响独立董事作用的发挥。因此,基于中国背景,本文提出假设3d:

H3d:连锁独立董事兼任的公司越多,所兼任企业的盈余质量相似性越低。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

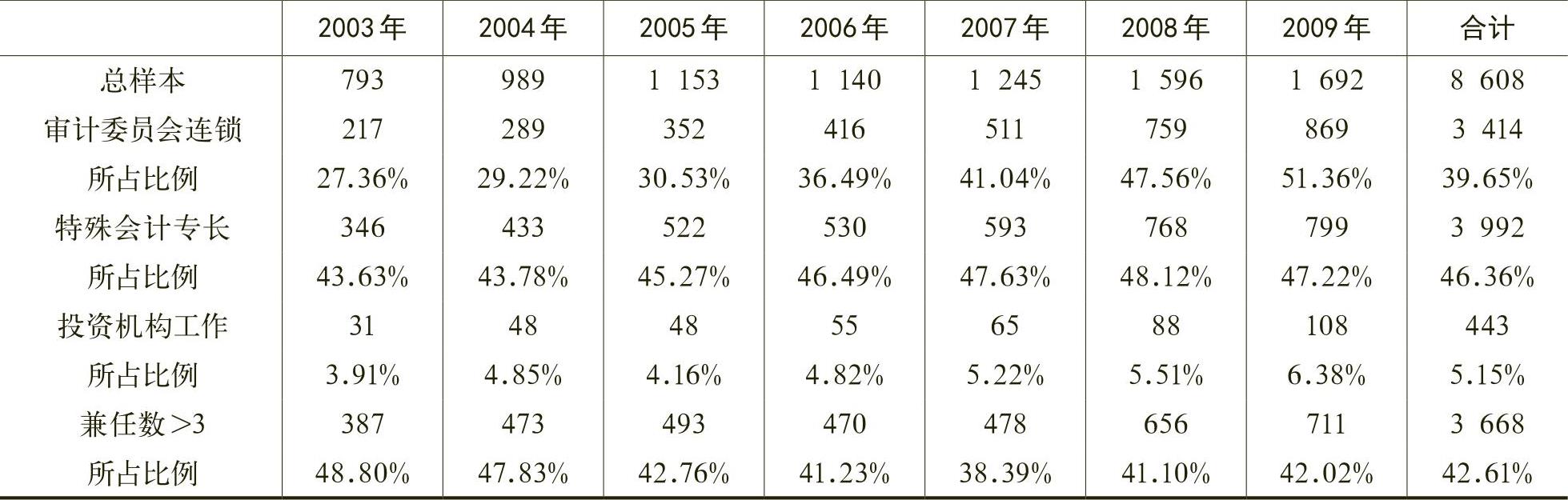

本文以2003至2009年存在独立董事连锁现象的非金融业、非ST的A股上市公司为研究对象,将企业两两配对作为初始样本。样本选择过程如下:以2003至2009年存在兼任现象的独立董事为起点,为同一个独立董事兼任的公司进行两两配对,在存在独立董事连锁的样本中,有部分独立董事兼任公司数量超过2个,这种情况下,本文将所有存在独立董事连锁的公司均做了两两配对,例如,某独立董事在某特定年份同时在A、B、C三家公司任职,则该独立董事形成的样本便有A-B、B-C、A-C三条。然后,剔除了数据异常、数据重复与相关数据缺失样本,最终得到8 608个有效研究样本。样本年度分布见表2。本文使用的数据均来自国泰安公司的CSMAR数据库。

(二)检验模型

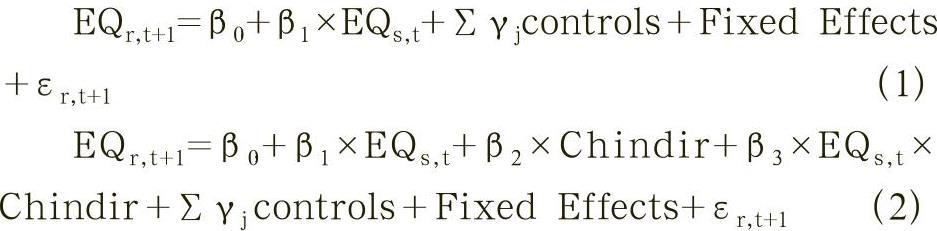

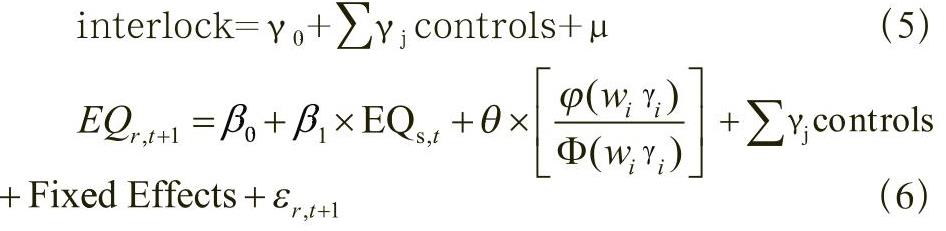

为验证我国存在独立董事连锁的公司间是否存在盈余质量的传染效应,本文借鉴Chiu等(2012)及Shi等(2013)的研究设计,分别建立如下研究模型:

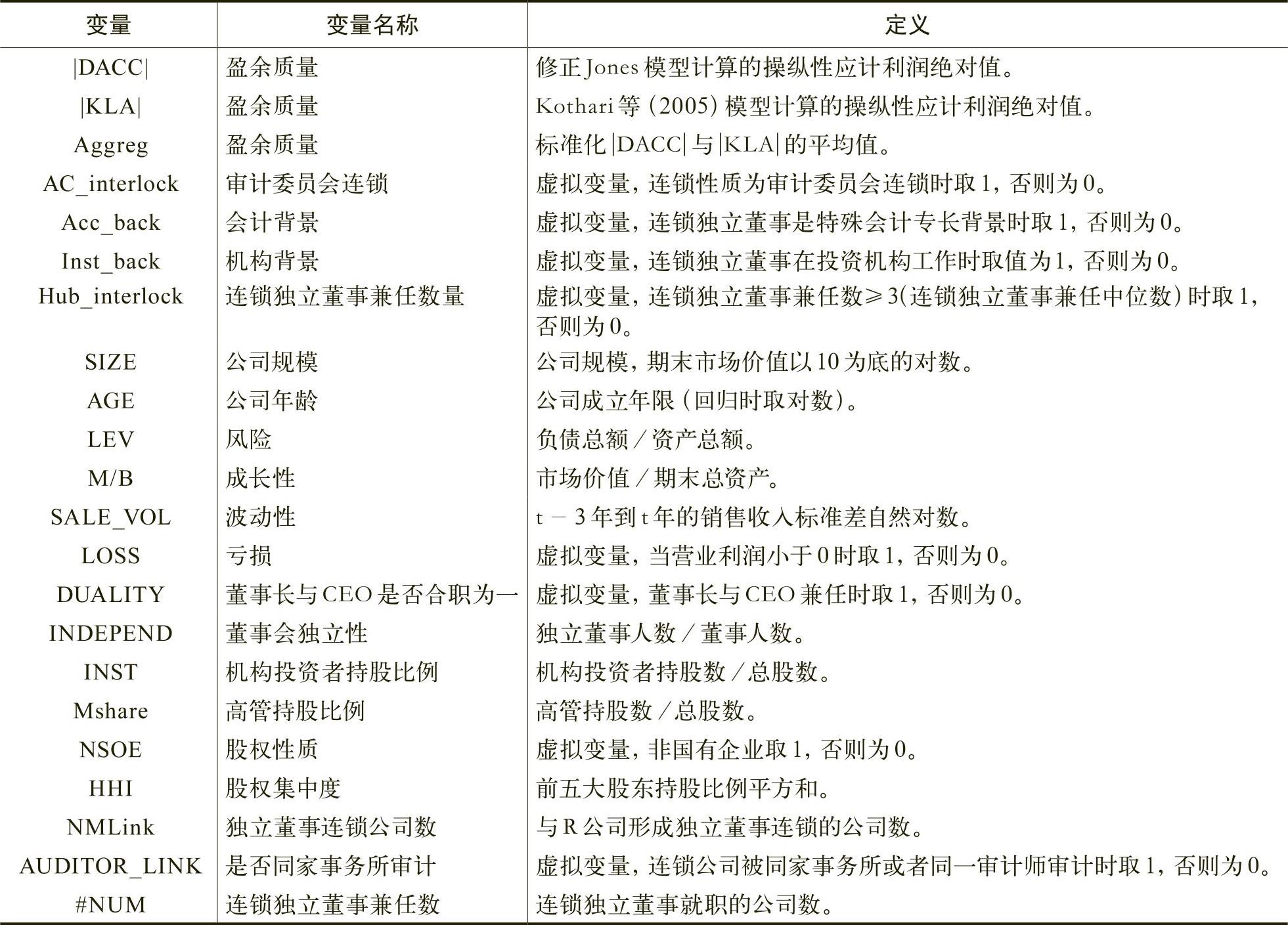

(三)变量定义

1.盈余质量

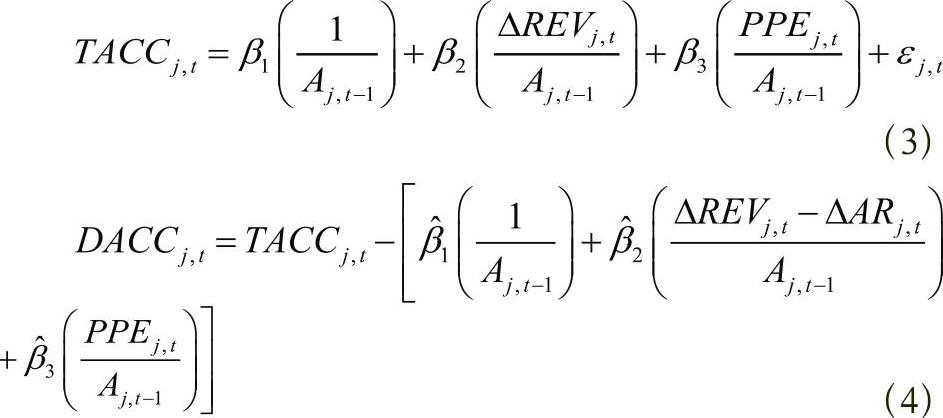

在实证研究中,学者们更多地采用反映收益、现金和应计额之间关系的Jones模型、DD模型等来计量盈余质量。本文采取修正后的Jones模型计算的操纵性应计利润的绝对值(|DACC|)来计量盈余质量(Dechow等,1995)。

为了进一步提高模型结果的解释力度,本文借鉴了Chen等(2011)的做法,运用标准化|DACC|与|KLA|后的平均值(Aggreg)作为盈余质量的另一个替代变量,以减少该变量的测量误差所带来的影响。

2.控制变量

本文将Ahmed和Duellman(2007)、胡奕明和唐松莲(2008)等发现的与盈余质量相关的因素作为控制变量。具体而言,包括:公司规模(SIZE),取市值的自然对数,公司规模越大,盈余质量越高;公司年龄(AGE),取公司成立年数的自然对数,公司成立的时间越长,与银行或商业伙伴的交易越多,双方的了解也越多,盈余信息越透明;风险(LEV),用资产负债率计量,风险越高的企业越倾向于操纵盈余;成长性(M/B),用市值账面比计量,成长性越高,盈余质量越低;波动性(SALE_VOL),用t-3年到t年的销售收入标准差计量,波动性越高,经营环境越不确定,盈余质量越低;亏损(LOSS),虚拟变量,当营业利润小于0时取值为1,其他情况下取值为0,亏损的公司盈余管理动机较强;董事长与CEO的兼任(DUALITY),虚拟变量,当企业的董事长与CEO兼任时取值为1,其他情况下取值0,兼任削弱了董事会对管理层的监督,可能导致低质量的盈余信息,从而降低盈余质量;董事会独立性(INDEPEND),用董事会中独立董事所占比例度量,独立性越高,盈余质量越高;机构投资者持股比例(INST),机构投资者作为外部监督者,持股比例越高,监督力度越大,盈余质量越高;高管持股比例(Mshare),高管持股比例越高,盈余质量越高;股权性质(NSOE),虚拟变量,私营企业取值为1,否则为0,私营企业存在资源劣势,更倾向于操纵盈余;股权集中度(HHI),即前五大股东持股比例平方和,股权越集中,公司治理越差,盈余质量越低。此外,控制变量还包括与网络效应有关的变量,具体包括形成独立董事连锁的公司数(NMLink),来自连锁公司的影响可能有好有坏,因此对盈余质量的影响表现为不确定;R公司与S公司被同一家事务所或者同一个审计师审计的情况(AUDITOR_LINK),当R公司与S公司被同一家事务所或者同一个审计师审计时取值为1,否则为0,被同一家事务所或者同一个审计师审计可能导致盈余质量的相似性。Fixed Effects包括年度与行业的虚拟变量,以控制年度与行业固定效应影响。为了避免极端值的影响,本文对所有连续变量的观测值上下两端各1%进行了极值的处理(Winsorize)。

四、实证分析

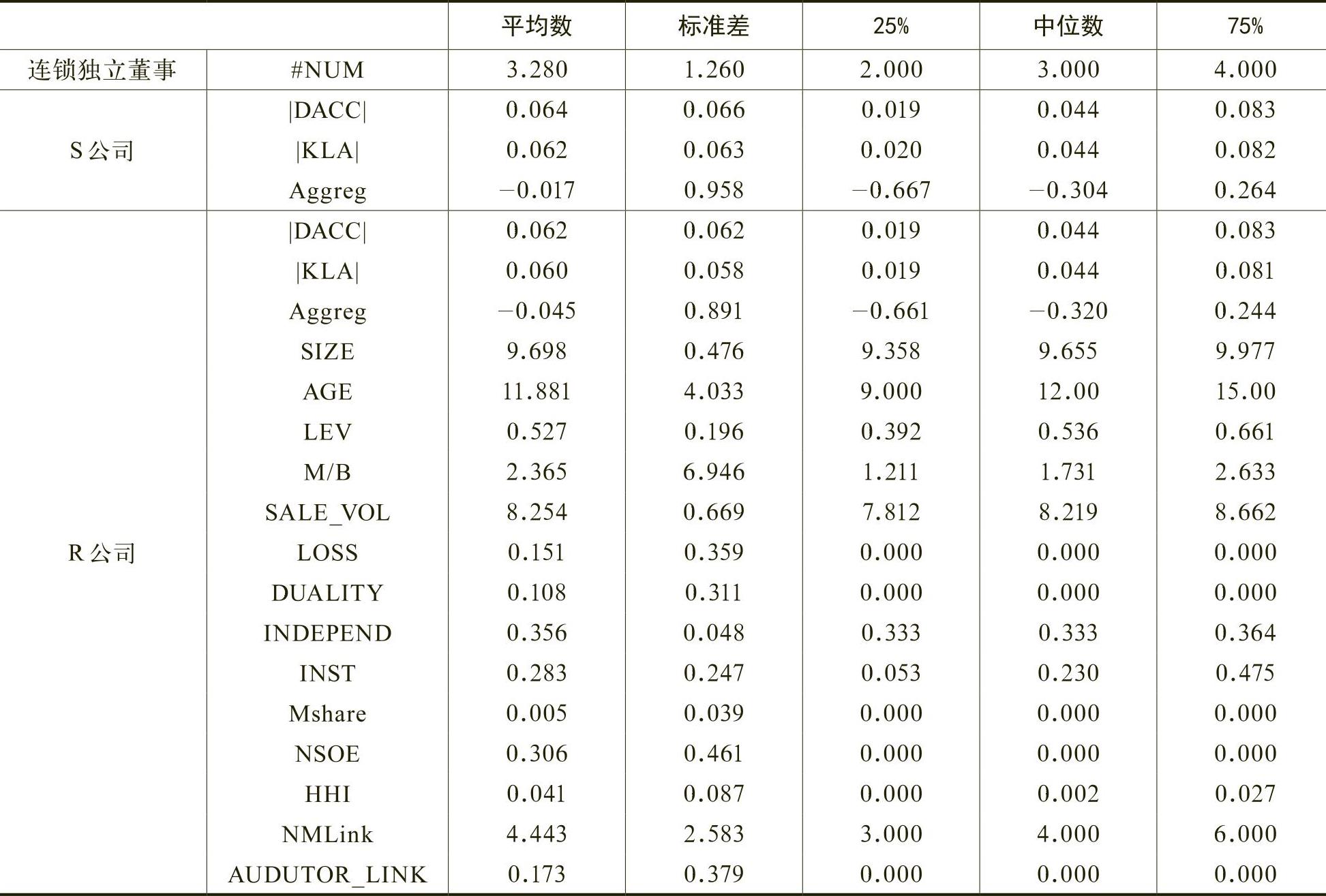

(一)变量的描述性统计

表4列示了各主要变量的描述性统计。从表中我们可以看到,每个连锁独立董事兼任了平均3.28家公司。对于信息发送公司来说,|DACC|的平均数为0.064,中位数为0.044,略呈右偏;|KLA|的平均数是0.062,中位数为0.044,略呈右偏;Aggreg的平均值是-0.017,其中位数为-0.304,略呈现右偏。对信息接受公司来说,|DACC|的平均值是0.062,中位数为0.044,也略呈右偏;|KLA|的平均数是0.060,中位数为0.044,也略呈右偏;Aggreg的平均数为-0.045,中位数为-0.320,也略呈右偏。以上三个变量与信息发送公司呈相似分布。

此外,变量相关性检验表明,三个盈余质量变量之间的相关系数分别为0.94、0.98和0.98,且在1%水平上显著,说明各种方法都捕捉到了一定程度的盈余管理行为,而其他自变量间及其与盈余质量均未发生高度相关的共线关系,从而确保了文章结论的可靠性。

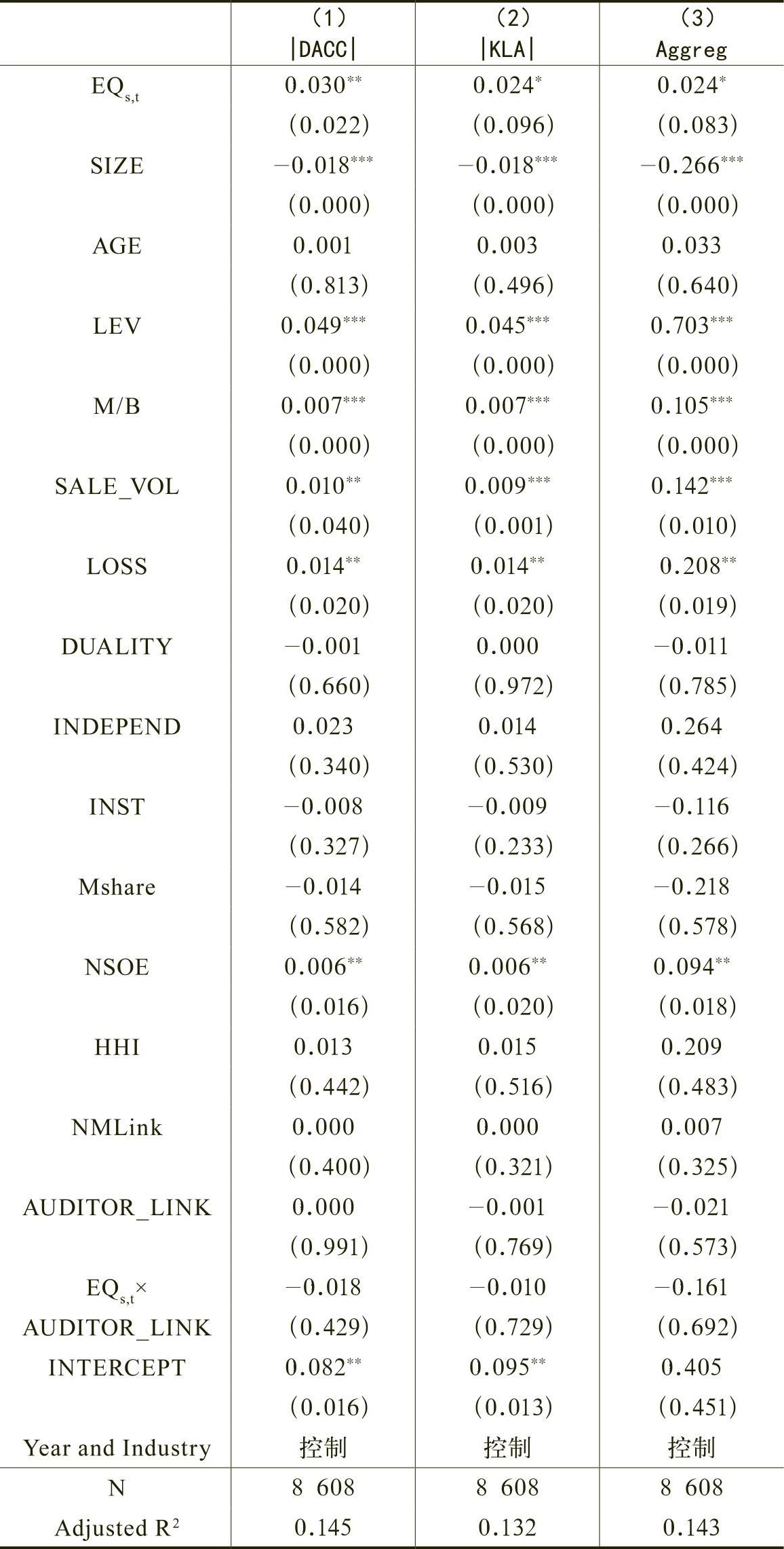

(二)多元回归分析

我们分别运用普通最小二乘法对模型(1)与模型(2)进行逐步回归,进而得到各变量的回归系数,并通过企业层面和年度层面的聚类调整标准差,以缓解截面相关和时间序列相关性。

1.H1的检验结果

2.H2的检验结果

3.H3的检验结果

表6 Panel C的(1)~(3)提供了审计委员会连锁对连锁独立董事传染效应的影响。(1)~(3)分别是用不同替代变量表示EQs,t的模型。结果显示:三个模型中交叉项的系数(β3)都显著为正(p值均在0.1水平以下)。也就是说,由于审计委员会与盈余质量关系的密切性,存在审计委员会连锁的企业的盈余质量显得更为相似,支持了本文的假设3a。

表6 Panel C的(4)~(6)提供了会计专长背景对独立董事连锁传染效应的影响。(4)~(6)分别是用不同替代变量表示EQs,t的模型。结果显示:三个模型中交叉项的系数(β3)都显著为正(p值均在0.1水平以下)。也就是说,相对其他独立董事而言,具有会计背景的独立董事更能理解并参与财务报告生成的过程,形成的连锁公司的盈余质量更为相似,会计专长背景独立董事连锁强化了盈余质量的传染效应,支持了本文的假设3b。

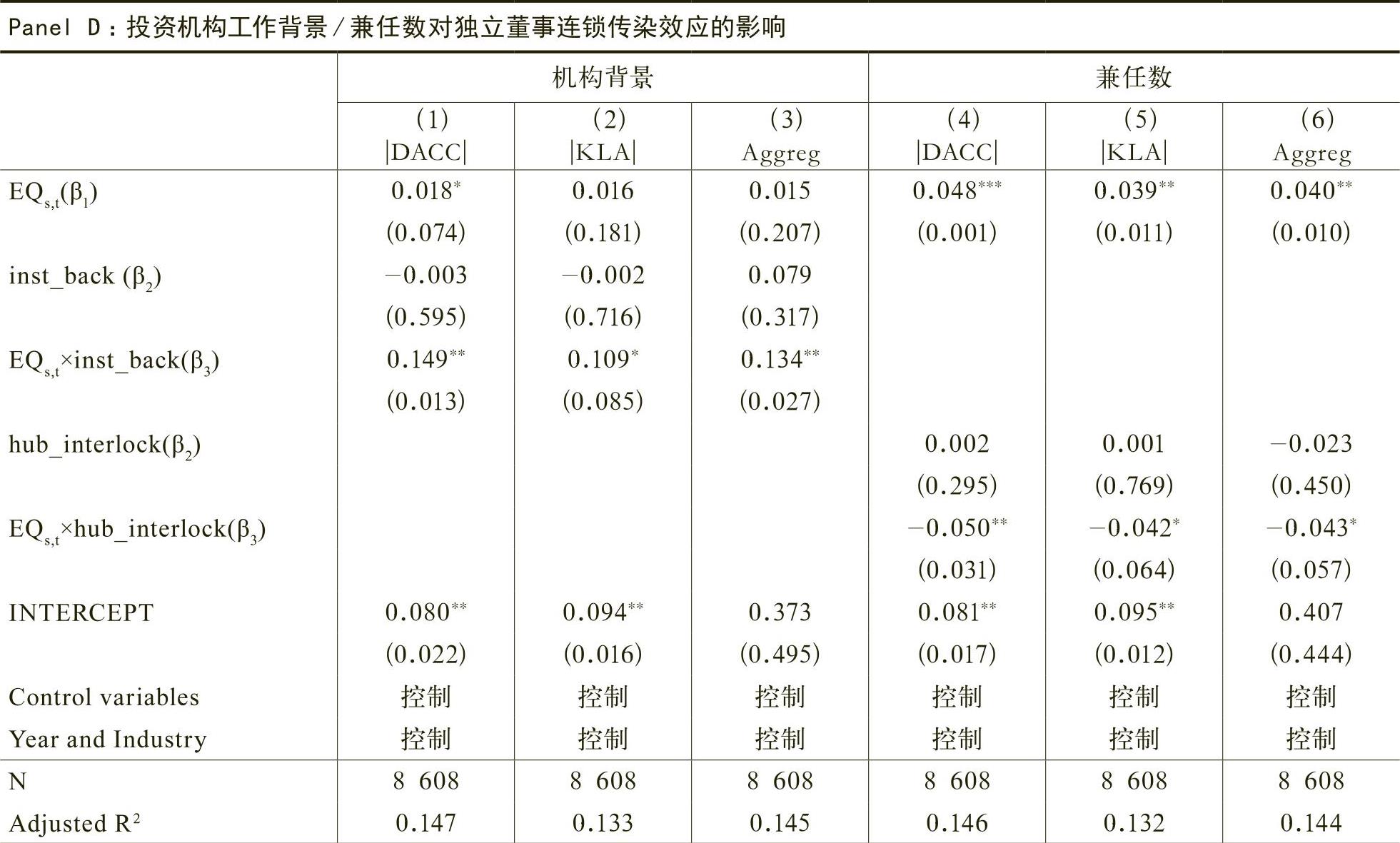

表6 Panel D的(1)~(3)提供了投资机构工作背景对独立董事连锁传染效应的影响。(1)~(3)分别是用不同替代变量表示EQs,t的模型。结果显示:三个模型中交叉项的系数(β3)都显著为正(p值均在0.1水平以下)。也就是说,相对其他独立董事而言,投资机构工作背景的独立董事的职业存在特殊性,信息传递功能更强,形成的连锁公司的盈余质量也更为相似,投资机构工作背景独立董事连锁强化了盈余质量的传染效应,支持了本文的假设3c。

表6 Panel D的(4)~(6)提供了独立董事兼任数对连锁传染效应的影响。(4)~(6)分别是用不同替代变量表示EQs,t的模型。结果显示:三个模型中交叉项的系数(β3)都显著为负(p值均在0.1水平以下)。也就是说,由于时间和精力有限,较多的兼任影响了独立董事作用的发挥,弱化了独立董事连锁中盈余质表6 H2a~H3d的检验结果

量的传染效应,支持了本文的假设3d。由于多个独立董事兼任两家上市公司可能会对传染效应的强弱产生一定的影响,因此我们将兼任的独立董事数超过1个的配对样本设为“强联系”样本,当样本属于“强联系”时取值为1,否则取值为0,用模型(2)进行了检验。但是由于多个独立董事兼任两家上市公司的样本过少(只占总样本的4.81%),盈余质量与Strong_link的交叉项的系数并不显著。

(三)进一步研究

为了使研究结论更为稳健,本文做了稳健性检验,具体如下:

(1)考虑行业内面临相似的经营环境,从而表现盈余质量的相似性。为剔除行业传染产生的噪音,本文将连锁独立董事样本按连锁的两家企业是否处于同一行业(制造业按二级行业分类,其他均按一级行业分类)进行分组回归,结果发现非同行业样本中,这种独立董事连锁的盈余质量传染效应依然存在。

(2)本文按信息发送公司与信息接收公司的产权性质,分成四个组合,即国有与非国有、国有与国有、非国有与国有及非国有与非国有,对假设1进行回归,发现本文的结论并未发生实质性改变。

(3)由于样本未包含不存在独立董事连锁的上市公司,可能忽略独立董事关联的自我选择性偏差的影响。因此,借鉴Kothari等(2005)的研究,本文利用Heckman两阶段模型进行了稳健性测试。第一阶段运用Probit模型考察各公司是否会通过独立董事与其他公司形成连锁;第二阶段进一步考察独立董事连锁的公司间盈余质量的传染效应。回归模型如下:

模型(5)和(6)中,interlock为虚拟变量,当一家公司存在一个或一个以上连锁独立董事时取值为1,否则取值为0;controls所包含的变量与模型(1)相同,但未包含独立董事连锁公司数(NMLink)和是否同家事务所审计(AUDITOR_LINK)变量;为模型(5)估计的Inverse Mills Ratio。结果发现,即使控制独立董事关联自我选择性偏差的影响,独立董事连锁的传染效应依然存在。

(4)本文采取的盈余质量变量主要是操纵性应计利润,为了更全面地反应盈余质量的传染性,本文又借鉴真实盈余管理计量模型,用真实盈余管理重新检验了上述假设,结果发现独立董事连锁会引起以异常产品成本和可操控费用为替代变量的公司真实盈余管理的传染效应。

(5)在Lieberman和Asaba (2006)的研究中,产品市场的竞争为网络中企业行为的传染效应提供了一种解释。本文用熵指数作为产品市场竞争性的替代变量,根据50%分位点进行竞争性强弱的分类,并生成虚拟变量,结果发现盈余质量替代变量与产品市场竞争性交叉项的系数都显著为正(p值均在0.01水平以下),意味着公司所在行业产品市场竞争性越强,该行业内企业盈余质量的传染效应越强。

(6)因为具有某种相同特征的公司更可能雇佣同一个独立董事从而形成连锁,如果该特征也影响盈余质量却未被引入到检验模型中,就会导致估计系数有偏或不一致。因此,本文采用了公司均值调整模型作为替代,以控制遗漏变量的影响,结论未发生改变。

(7)盈余质量的传染效应可能来自于独立董事连锁以外的其他方面。因此,为了增强本文发现的可靠性,我们采用了样本期间内8 608组不存在独立董事连锁的随机配对样本进行盈余质量传染效应的检验,结果发现此样本估计得到的盈余质量不存在显著相关性。

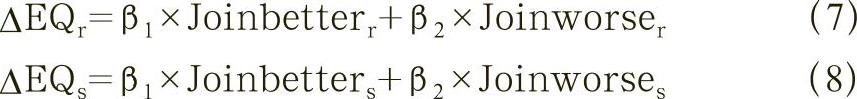

(8)独立董事连锁公司间的信息传递可能是双向的,盈余质量相对好的公司会影响盈余质量相对差的公司,盈余质量相对差的公司也可能对盈余质量相对好的公司产生影响。为了进一步澄清独立董事连锁对连锁公司带来的盈余质量影响,本文对连锁形成后S公司与R公司的盈余质量变化进行了进一步的探索,模型如下:

由于篇幅的限制,我们并未在正文中报告稳健性检验的结果,若有兴趣,可与作者联系索取。

五、研究结论

本文以我国上市公司中独立董事兼任形成的独立董事连锁现象作为背景考察盈余质量的网络传染效应。通过实证研究发现,独立董事连锁的两家公司的盈余质量具有相似性,即连锁公司的财务与会计行为具有传染效应;这种传染效应只发生在连锁形成后;在连锁解散当年,这种传染效应并没有立即消失,但连锁解散一年后,这种传染效应也将随之消失;审计委员会连锁会强化这种传染效应;有会计专长和投资机构工作背景的独立董事连锁也能强化这种传染效应,但兼任数过多的独立董事连锁会弱化这种效应。本文的研究进一步证实了社会关系网络对公司财务与会计行为的影响,一般情况下独立董事兼任也能带来盈余质量的网络传染效应。同时,这种效应的强弱与作为网络渠道的连锁董事的职位、背景、兼任数有关。因此,公司股东在选择独立董事时,除了考虑独立董事候选人的个体特征外,其可能带来的网络影响也是不容忽视的,与什么公司形成连锁、通过什么背景的独立董事形成连锁,都可能影响到公司财务与会计行为和治理层对会计的参与和监督,从而影响公司治理效应。监管机构也应加强对独立董事网络特征的监管,除了对最大兼任数的控制以提高其治理效应外,还可以考虑控制在存在财务欺诈公司任职的不同背景的独立董事兼任,以降低低盈余质量向外传染的可能性。此外,监管机构也可建立独立董事声誉评价体系,完善董事信息披露,尤其是兼任情况披露,一方面为公司挑选独立董事提供信息,另一方面也从社会关系网络角度提高独立董事的治理参与度,抑制公司的盈余操纵行为。

虽然本文的结论支持我们的研究假设,但本文仍留下了许多需要进一步研究的问题:(1)本文仅研究了独立董事的连锁现象,但还有很多其他董事会和管理层的连锁,这些连锁是否也会带来盈余质量的网络传染效应?(2)本文采取的盈余质量变量主要是操纵性应计利润,是否还有其他指标能更全面地反应盈余质量?(3)本文仅从连锁独立董事的职位、背景、兼任数探讨了传染效应强弱,是否有其他影响传染效应的因素?这些都需要我们进一步研究。

(责任编辑 杨亚彬)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号