主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政|大河奔涌——内蒙古:最美黄河“几字弯”

内蒙古:最美黄河“几字弯”

“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。”

黄河自宁蒙交界处都思兔河口进入内蒙古境内,穿行于大高原、大沙漠、大草原、大山脉之间,流经7个盟市51个旗县(市、区),最后从准格尔旗马栅乡出境,如弯弓般拉出一个长800余公里的“几字弯”。

黄河流域内蒙古段区位独特、面积广阔、资源能源富集、产业集中,是内蒙古建设“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”的重要支撑。“扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展,既是内蒙古在全国发展大局中必须承担好的政治责任,也是自身发展的迫切需要和重大机遇。近年来,内蒙古财政以持续改善黄河流域生态环境质量和推进水资源节约集约利用为核心,全面履行财政职责,积极落实财税政策,支持打好黄河‘几字弯’攻坚战,推动黄河流域生态保护和高质量发展开创新局面。”内蒙古自治区财政厅党组成员、副厅长、一级巡视员王凤岐说。

黄河老牛湾。李富 摄

蓝绿相接锁黄沙 协同守护母亲河

治黄百难,唯沙为首。黄河流域内蒙古段是全国荒漠化和沙化土地最集中、危害最严重的区域之一,鄂尔多斯市黄河过境728公里,境内有库布其沙漠和毛乌素沙漠等,是我国北方防沙带的关键区,是打赢黄河“几字弯”攻坚战的主战场、主阵地。

在库布其沙漠北缘,达拉特旗光伏发电应用领跑基地内,一排排深蓝色的太阳能电池板矗立铺展在茫茫沙海里,连绵成片,蔚为壮观。“领跑基地总投资64亿元,装机规模100万千瓦,年发电时数已达到1987小时,年发电近20亿度。”达拉特旗能源局有关负责人向记者介绍,3.6万亩的光伏板可以有效阻挡风沙侵袭,起到防风固沙的作用,同时由于光伏板的遮挡,避免了太阳光直射,减少了土壤水分的蒸发,可以种植羊柴、黄芩、紫穗槐等经济作物,“通过板上发电、板下修复、板间种植的创新模式,实现生态效益和经济效益双赢。目前,直接治理的沙漠面积达到5万亩”。

刘永恒 摄

绿带锁黄龙,沙漠披绿装。“光伏+”、“林光互补”等防沙治沙模式,只是内蒙古各族人民防沙治沙的一个缩影。一直以来,内蒙古各级财政积极作为,为防沙治沙插上绿色科技翅膀,全力构筑绿色长城。

阿拉善盟,黄河从其东边流过,每年沿黄沙漠向黄河输入流沙1亿多吨,成为黄河泥沙的主要来源地。阿拉善盟创新探索了飞播造林模式,成为全国治沙示范。截至2023年,阿拉善盟累计飞播造林705万亩,飞播区植被覆盖率由飞播前的5%提高到50.4%,在腾格里沙漠和乌兰布和沙漠边缘组成长长的防风固沙林带,形成了“绿带锁黄龙”的壮丽景观。

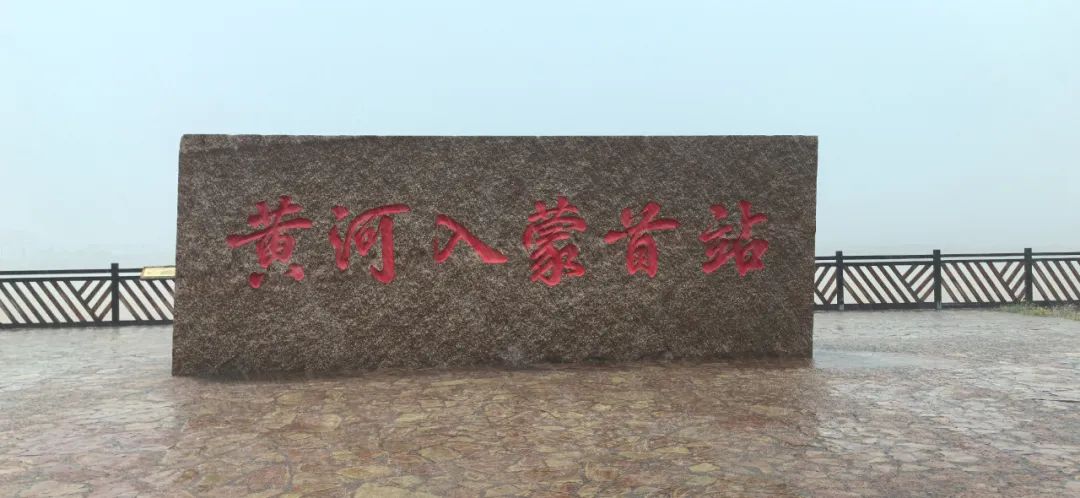

乌海市是黄河进入内蒙古的首站,地处乌兰布和沙漠、库布其沙漠和毛乌素沙漠交汇处。建市初期,乌海市森林覆盖率仅为0.38%,年平均蒸发量是降水量的30多倍。乌海坚决扛起黄河入蒙首站首责,统筹推进山、水、林、田、湖、草、沙综合治理,积极推广喷播、生态带、植生毯等技术,有效降低造林成本,提高造林成活率。完成“三北”防护林体系建设工程人工造林29万多亩,完成库布其—毛乌素沙漠沙化地综合治理项目7400亩,建成区绿化覆盖率达43%,实现了荒漠化面积和沙化土地面积“双减少”,有效地减缓了乌兰布和沙漠东侵南移的速度,保护了黄河流域的生态安全。

乌海市黄河西行客栈一角。

乌兰托娅 摄

在巴彦淖尔市磴口县,为阻止乌兰布和沙漠东侵黄河,几代治沙人探索总结出“冷藏苗避风造林”、“冬贮苗造林”、“高压水打孔植苗造林”等实用治沙技术,在紧临黄河的沙漠区域,以人工造林为主,营造长50多公里的黄河护岸防护林带,保护母亲河的安全。在乌兰布和沙漠腹地修建了纵深100余公里的穿沙公路,同时在公路两侧通过人工造林、封沙育林建成了乔、灌相结合的阻沙骨干防护林带,阻断了沙源,切断了沙漠腹地向黄河及城乡周边的输沙通道,实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。累计治理沙漠210万亩,黄河输沙量由过去每年7000万吨减少到370万吨。

乌梁素海焕新颜 河套灌区润良田

黄河“几字弯”顶部,有一颗璀璨的塞外明珠——乌梁素海,蒙古语意为“红柳湖”,位于巴彦淖尔市乌拉特前旗境内。初秋的乌梁素海,烟波浩淼,水域辽阔,秋水共长天一色。作为黄河流域最大的功能性湿地、全球荒漠半荒漠地区少见的大型草型湖泊,乌梁素海承担着黄河水量调节、水质净化、防凌防汛等重要功能,被称为黄河生态安全的“自然之肾”。

水天一色的乌梁素海。张小莉 摄

习近平总书记十分牵挂乌梁素海生态治理,强调要守护好这颗“塞外明珠”,为子孙后代留下一个山青、水秀、空气新的美丽家园。

乌梁素海的前身是黄河故道的一部分,是因乌兰布和沙漠东侵造成黄河改道而形成的河迹湖。乌梁素海流域是山水林田湖草沙兼具的复杂共生生态,不只有湖泊,还有广袤的乌兰布和沙漠、奔腾的黄河、高耸的乌拉山和阴山山脉、辽阔的乌拉特草原、肥沃的河套平原等,因此,加强对乌梁素海流域的综合治理,具有十分重要的意义。乌梁素海生态保护中心副主任高占飞说:“乌梁素海污染问题表象在水里,成因在岸上,根源在流域,只有统筹推进全流域全要素治理,才能根治乌梁素海生态隐患,保障黄河安澜和生态安全。”

2018年,乌梁素海流域入选国家第三批山水林田湖草生态修复保护试点项目,实施全流域山、水、林、田、湖、草、沙综合治理,在流域上游为阻止乌兰布和沙漠东侵而开展了大规模防沙治沙项目,在湖区周边推进乌拉山生态修复和乌拉特草原的自然修复,对于城镇和工业园区的生产生活用水进行控污减排,大幅提高中水回用率……通过生产、生活、生态一起抓,乌梁素海流域生态质量逐步好转,湖心断面水质已满足规划确定的Ⅳ类水目标。这颗“塞外明珠”又重新焕发昔日光彩,有力保护了黄河流域中下游的水生态安全。

飞鸟翔集的乌梁素海。郭晓雪 摄

飞鸟翔集的乌梁素海。郭晓雪 摄

从乌梁素海一路向西,便是一眼望不到边的八百里“米粮川”——河套地区。河套地区因河而生,因水而兴,是千百年来水利开发的奇迹,也是“黄河百害,唯富一套”的最好印证。河套地区降水稀少,水资源相对短缺,而黄河水是其重要的水资源来源,引黄河河水,发展灌溉农业,从而形成了河套平原灌溉农业区。

河套灌区的“心脏”正是素有“万里黄河第一闸”之称的黄河三盛公水利枢纽。三盛公水利枢纽是黄河上唯一以灌溉为主的一首制大型平原闸坝工程,它的建成结束了河套灌区无坝自流引水的历史,使得1100多万亩良田成为旱涝保收的塞外粮仓。

站在大坝上向南望去,奔流不息的黄河水被东侧300多米长的拦河闸和西侧100余米长的进水闸一分为二,其中进水闸一侧连接的正是总干渠。这条俗称“二黄河”的总干渠,长180多公里,由西向东与黄河干流河道并行流淌,是河套地区千万亩农田的输水大动脉。走进河套灌区水利发展中心,记者进一步了解了河套灌区的全貌。河套灌区水量信息化监测中心有关负责人介绍,河套灌区是一个完整而庞大的灌排体系,包括7级引水系统和7级排水系统,灌渠排沟道共计10万多条,监测中心通过信息化、智慧化手段掌握灌区的实时情况,大大促进了水资源的高效利用。

黄河三盛公水利枢纽。宫博 摄

黄河滋润了内蒙古大地,内蒙古因为干旱缺水而更珍惜水。近年来,内蒙古持续做好水文章,在全域内全面贯彻“四水四定”原则,把水资源作为最大的刚性约束,合理规划人口、城市和产业发展,坚决抑制不合理用水需求,打好黄河流域深度节水控水攻坚战,黄河流域县域节水型社会建成率达到79%。2023—2024年,自治区财政厅向沿黄7盟市分配下达黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金18.68亿元,统筹用于沿黄盟市生态保护和治理、水资源节约集约利用,促进黄河流域地区高质量发展。

财政赋能“几字弯” 幸福生活谱新篇

习近平总书记强调,黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略,要共同抓好大保护,协同推进大治理,让黄河成为造福人民的幸福河。内蒙古各级财政部门深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神以及对内蒙古的重要指示精神,全面扛牢资金保障政治责任,完善政策机制,统筹财政资源,持续为打好黄河“几字弯”攻坚战,助推黄河“几字弯”美丽蝶变贡献财政力量。据自治区财政厅自然资源和生态环境处处长王东升介绍,2021—2023年,累计统筹中央和自治区各类财政资金551.21亿元,加大对沿黄盟市林草湿荒修复保护、污染防治、资源节约集约利用、产业绿色低碳发展等重点领域支持力度。2024年,通过自治区本级预算安排资金15.75亿元,支持打好黄河“几字弯”攻坚战。

财政赋能,在黄河“几字弯”绘出一幅幅幸福画卷。

敕勒川国家草原自然公园。

张小莉 摄

呼和浩特市积极发挥财政补助资金的支持带动效应,助力推进清水河县海棠果、和林格尔县沙棘、武川县中草药等特色林果业基地建设。2023年共争取自治区林业产业化专项资金400万元用于武川县4000亩中草药基地建设,在助推黄河沿线生态治理的同时带动了当地农民增收与经济发展。

乌海市坚持生态修复与人居环境改善并举,加快建设绿色生态屏障,在遏制土地沙化、重塑生态系统的同时,打造了湿地公园、沙漠公园等主题生态旅游区,将生态与农业深度融合,葡萄种植基地与农田防护林有机结合,起到了防风固沙、涵养水源的作用。“五分钟休闲绿地”、“十分钟休闲圈”、“一刻钟生活圈”陆续建成,大大提升了乌海人民的幸福感和获得感。

乌海市葡园绿道—花海广场。

张小莉 摄

包头市充分利用黄河文化的辐射效应,积极推动文旅整体规划设计,打造具有包头特色的黄河文化旅游带,黄河国家湿地公园、小白河生态文化旅游景区、黄河谣文化旅游景区等一批重大项目建成并投入运营,成为包头市民和外地游客的打卡地。

大河脉动,千古不息。黄河流经内蒙古,滋养着沿岸的土地和人民,造就了中华民族大家庭交往交流交融的佳话,也成就了这片土地上文化的多元一体、共融共生。蒙古马精神和“三北精神 ”在这片热土上继续发扬,内蒙古各族人民共同讲好新时代的“黄河故事”……

大力支持黄河流域生态保护和高质量发展,打造最美黄河“几字弯”,推动祖国北疆生态文明建设走在前列,是内蒙古财政始终秉持的信念。王凤岐表示,“我们将以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,因地制宜、分类施策,共同抓好大保护、协同推进大治理,筑牢我国北方重要生态安全屏障,把祖国北疆这道风景线打造得更加亮丽。”

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号