主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政 | “以富强而丧败”的镜鉴

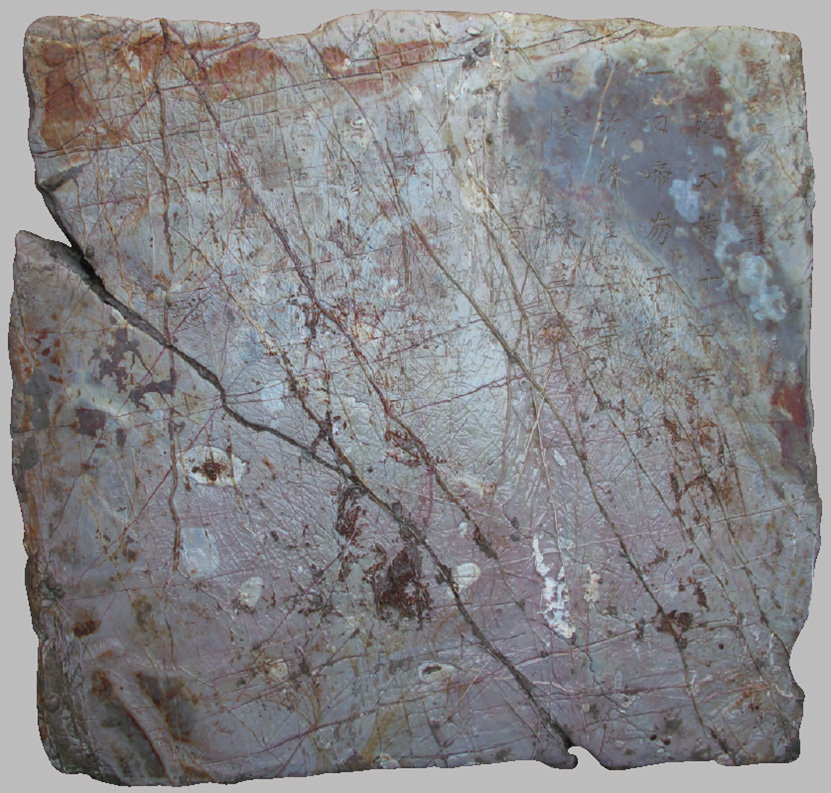

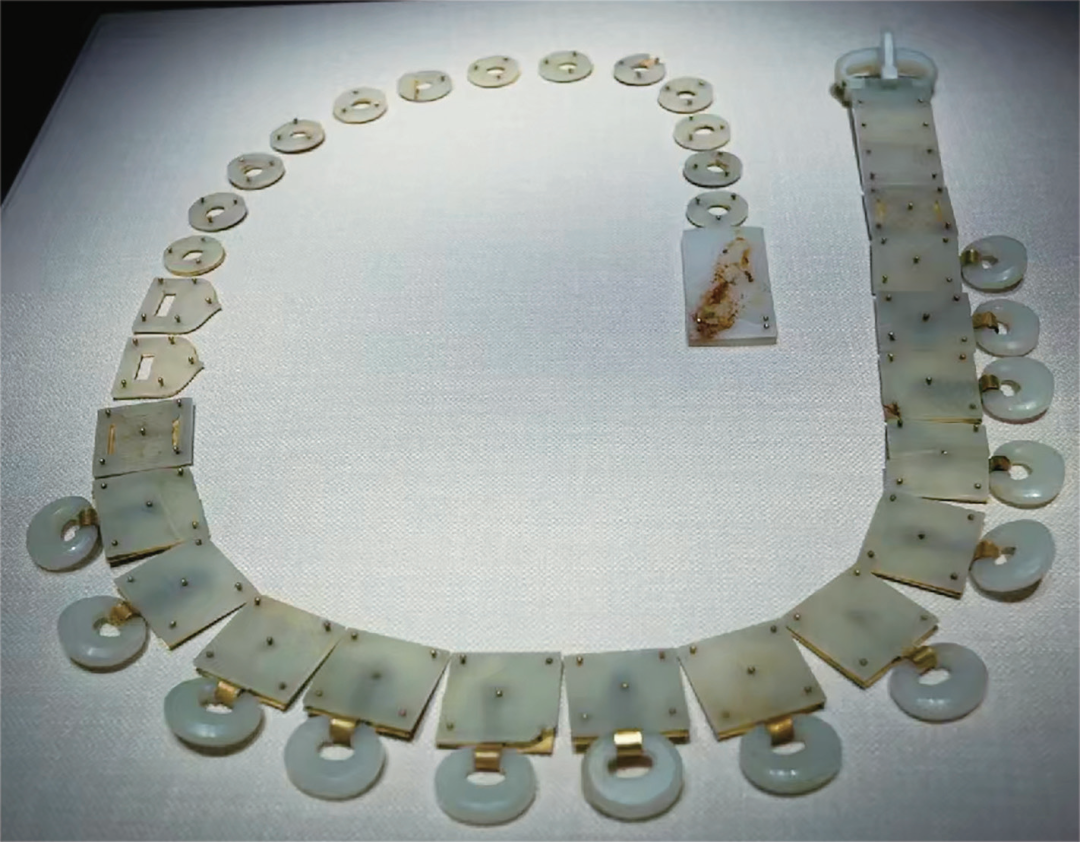

2013年4月,江苏省扬州市邗江区发现两座隋末唐初砖室墓,其中西侧墓中出土一方墓志,铭文中有“隋故炀帝墓志”等字样,显示墓主为隋炀帝杨广,另一座墓则为萧皇后墓。隋炀帝几经迁葬,最后安身于此。他的墓主墓室近方形,南北长3.92米、东西宽3.84米,从规格上看,相当于唐初一品官阶,从随葬器物看,除了一方墓志,以及炀帝生前所用一条十三环蹀躞金玉带,其他再无可以标志帝王身份的随葬品。

隋炀帝本该有最豪华的帝王陵墓。他从隋文帝手中接过来的隋朝,曾是中国历史上不多见的富裕王朝。《文献通考》的作者马端临曾说:“按古今称国计之富者,莫如隋。”隋炀帝接手的隋朝有多富?唐朝建立以后将近20年,侍御史马周还对唐太宗说西京长安的隋朝库藏为唐所用,“至今未尽”。隋朝之富有,如此可见一斑。

关于隋朝国富的原因,有人归结于隋文帝自身的节俭和从地主豪强那里争夺了大量的人口和垦田。还有人归结为南北统一时没有经过大的战祸,建立了义仓制度,疏浚运河等等。今天看来,隋朝富足的原因远不止于此。

一是扩大税源的结果。自三国以来,国家陷入与世族豪强势力争夺人口的拉锯战,隋朝通过大索貌阅、输籍定样的做法,对户口进行全面整顿和检括,并通过加强农村基层组织,进一步减少户口隐漏,增加国家控制的人口。隋文帝时,在北方政权均田制基础上颁布新的《均田令》,重申国家对土地的产权,对世族和官僚所占土地在法律上进行严格限制,把荒芜的土地分给普通农民。改革赋役制度,减轻民众负担,鼓励人户脱离与世族的依附关系。隋代财政收入仅以租调徭役为主,基本废除了专卖、工商税、杂税以及各种各样的杂征。

二是制度创新的成果。首先,改革中央职官制度,实行三省六部制。秦汉以来的中央职官制度以丞相制为核心,到南北朝时演化出三省制,由三省长官集体承担丞相职责。隋朝继承并确立了这种制度,并在尚书省下设立吏户礼兵刑工六部。虽然这一制度在隋代还没有形成完整的运行模式,但是因为分工合理,彼此制约,极大地提高了中央政府权能,从而成为后世帝国的标准制度。隋朝以皇权为核心的高度中央集权的财政管理体制也在此基础上运作。皇帝控制财政管理的最高权力,中央决定各项财政收入制度(包括租调制、义仓税),财政支出制度(如官员俸禄、官仓赈灾等),以及财政运营制度(如公廨田、公廨本钱放贷等)。

其次,废除九品中正制,实行科举取士。废除了州郡辟举权,全国所有官员的选任权,不再由地方州郡及中正官分散掌握,改由中央统一任命,选官权悉归吏部。这是皇帝与世族争权的胜利,也将从根本上终结门阀制度。

再次,改革府兵制。北周时府兵与州县百姓分立户籍,可以得到免除赋役的优待,国家财政直接支付的日常养兵费主要是较大件的兵器费用。北周末年有大量丁口通过挂名府兵免除租调。改革以后,府兵的户籍管理和普通民户相同,消除了北周以来借兵籍逃避赋役的现象。隋朝户口数量明显增长,财政上也收到了减支增收的良好效应。

还有一项著名的制度创新——输庸代役。隋灭陈统一中国之后,开始实施“人年五十,免役收庸”。50岁以上的丁男在缴纳一定数量的纺织品之后,可以免服现役。这一改革措施,一方面可使50岁以上丁男的徭役负担有所减轻,另一方面大大增加了隋朝财政的实物收入。

三是注重开源节流的结果。在管好主营业务——农业,抓好主营收入——租调的同时,积极减少不必要的开支,裁汰冗员、精简机构,遏制财政开支。隋代在中央确立“三省六部”制,地方上废除州、郡、县三级行政,实行州、县两级制,以州辖县。隋文帝开皇三年进行机构改革,至隋炀帝时期,全国已精简机构40%,全国仅存郡190个、县1255个,政府行政人员也随之大量减少,这些措施的推行大大减少了政府财政支出。

隋代相对有效和完善的仓储与财富运输体系对节约财政物资发挥了巨大的作用。进一步完善了秦汉时期就有的驰道和漕运制度,通过设置常平仓、义仓,调剂粮食物资在时间和空间上的不均衡分布,平抑物价,赈济灾荒并节约财政成本。义仓在隋朝经历了一个赋税化的过程。义仓原来是官府督促百姓以自愿的方式筹集的民间救灾专项储备。在隋文帝开皇十五年、开皇十六年,分两步实现了义仓的赋税化。第一步,各州原来的义仓被全部集中到当州或当县治所,纳入官方管理,成为一种新的官仓。第二步,国家强制规定各户按其户等高低缴纳不同的定额税粮作为义仓仓粮。这种发展仓储系统和完善交通设施相结合形成的财赋物资大规模运输与集中分配的做法,给财政带来极大的节流。

正是通过以上这些深度、广度空前的行政体制改革,使府兵制与均田制充分结合,加上财赋仓储和转运效率的提升,真正实现了开源节流,缔造了一个前所未见的富裕王朝。

有一句话,可以形象地概括隋炀帝十五年的皇帝生涯:眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。从公元604年正式即位,到618年在江都被权臣所弑,接手帝国十余年间,隋炀帝营建东都,修筑长城,开通运河,修筑直道,六次出巡,三打高丽,耗费了惊人的财力、物力、人力,终致短短十几年便亡国,天下离乱,人口锐减四分之三。他败家的速度实在太快,虽秦二世胡亥亦不能及,他也因此成为古今昏君暴君的著名代言人。

根据史学家胡如雷先生的估算,从仁寿四年(604年)隋炀帝即位,到大业八年(612年)第一次东征高丽,八年时间里,隋王朝一共上马了22项大的工程,总共动用的人力达到三千多万人次,每年平均征用四百万左右的劳动力。以当时全国人口四千六百万计,每年征用人力将近总人口的十分之一,几乎等于全国男丁的总数。其中最著名的修东都洛阳、修大运河,修长城三大工程,在大业元年到大业四年间同时开工。在中国古代财政税收历史中,徭役是一种隐形的财政收入,常常没有确切的统计数据。但其实这种力役的征发,不仅仅是一种重要的财政税收收入形式,由于劳动力的征用对农业生产直接造成重大影响,政治清明时期对征发徭役是非常慎重的。除了徭役,隋炀帝三征高丽,骄怒之兵屡动。征伐高丽的战争,直接、间接参战的人口就有三四百万,各种频繁的徭役更是难以计算。大部分青壮年劳动者都离开了生产岗位,这是对生产力最严重的破坏。

连续三年三次大规模征伐,使隋朝数十万军人丧生,还有大量民夫死亡,巨额物资损失。战争的结果或兵败或议和,不但没有成果收益,反而造成国内空虚,人民疲敝,极为严重地损耗了隋朝的国力。隋炀帝第一次攻高丽时,农民起义已经开始爆发。至隋炀帝第三次征高丽时,各地风起云涌的农民起义使隋朝统治崩溃、名存实亡。

有人为隋炀帝叫屈,说他为了在北方树起坚固的屏障而修建长城,为了从根本上动摇门阀世族在各地盘踞的势力,缩短中央至各地的距离而营建东都洛阳,联通大运河。隋炀帝的三大工程,本是出于长远的战略考虑,但是因为推进过快、过急,加上在推行过程中的做法,让人无法再同情他战略上的正确。他下令造龙舟等各种船数万艘,游江都时所乘龙舟高四十五尺,阔五十尺,长二百尺,上有四层楼,上层有正殿、内殿、东西朝堂,中间两层有房一百二十间,下层为内侍居处。又建造各种豪华宫殿,从全国各地输送石材、木料;又用海内的嘉木异草、珍禽奇兽充实园苑;为了在冬天也有景色,命人剪彩绸为花和叶缀在枝条上,颜色旧了就换上新的,使景色常如阳春。池塘内也剪彩绸做成各种花草。从抵御外敌和国家管理的角度看,隋代用当时的财政扩张和劳民伤财,换来保障后世帝国运行的大运河。然而在当时,因为滥用民财、民力,财政开支急剧增加,直接导致大规模的农民起义和朝代更迭。晚唐文学家皮日休有感于此,写下《汴河怀古》:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”诚哉斯言!

公元618年,禁卫军发动兵变,推举重臣宇文化及为首领,并缢死了隋炀帝。雄才大略的隋炀帝功亏一篑,迁都、修城、征高丽,都成了黄粱一梦。公元648年,萧皇后病死,唐太宗李世民命将其尸骨送至江都与隋炀帝合葬,一代帝后就葬于2013年4月在扬州市邗江区发现的那两个古墓中。

隋代“以富强而丧败”的历史教训仿佛在提醒世人,财政工作最基本的一条原则就是“收支平衡,量入为出”。治国如治家,有钱胡乱花,转眼楼就塌。

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号